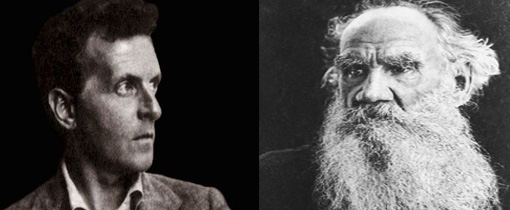

Wittgenstein et la vie véritable : le Tractatus, les Carnets et l’Abrégé de l’Évangile de Tolstoï (II)

La vie véritable – La vie heureuse II

La réponse demeure en définitive dans une vie non-problématique : dans la conformité de l’esprit avec le monde tel qu’il est ou bien avec le monde tel qu’il nous est donné ; dans la résignation de la volonté à la volonté du Père; dans la croyance en Dieu en tant que signification même de la vie ; dans la vie vécue dans le temps présent (ou dans l’atemporalité de l’éternité). À la lumière des extraits de l’Abrégé cités ci-dessus et de l’approche qu’on vient d’esquisser, la quête des Carnets 1914-1916 devient ainsi exceptionnellement plus claire :

11.6.16 – Que sais-je de Dieu et du but de la vie?

Je sais que le monde existe.

Que je suis en lui comme mon œil est dans son champ visuel.

Qu’il y a quelque chose en lui de problématique, que nous appelons son sens.

Que ce sens ne lui est pas intérieur mais extérieur.

Que la vie est le monde.

Que ma volonté pénètre le monde.

Que ma volonté est bonne ou mauvaise.

Que donc le bien et le mal sont d’une certaine manière en interdépendance avec le sens du monde.

Le sens de la vie, c’est-à-dire le sens du monde, nous pouvons lui donner le nom de Dieu.

Et lui associer la métaphore d’un Dieu père.

La prière est la pensé du sens de la vie.

Je ne puis plier les événements du monde à ma volonté, mais je suis au contraire totalement impuissant.

Je ne puis me rendre indépendant du monde – et donc en un certain sens le dominer – qu’en renonçant à influer sur les événements.

Si la quête du sens de la vie entraîne nécessairement la question de l’existence du monde (6.44), le fait que le monde existe devient ainsi moins problématique lorsqu’on l’accepte comme quelque chose de donné et comme quelque chose de tout à fait déterminé en dépit de soi.

C’est dans ce sens qu’on doit comprendre, par exemple, la réplique de Wittgenstein à Waismann dans Wittgenstein et le cercle de Vienne : « Ce qui me tient à cœur, c’est ce que les hommes veulent dire quand ils disent que ‘le monde existe’ ». Waismann lui demande à son tour : « L’existence du monde est-elle liée à ce qui est éthique ? » La réponse de Wittgenstein est ici très éclairante et en accord avec la position du Tractatus et des Carnets :

Qu’il y ait ici un lien, les hommes en ont eu le sentiment, qu’ils ont exprimé ainsi : Dieu le Père a créé le monde, Dieu le Fils (ou le verbe, qui émane de Dieu) est ce qu’il y a d’éthique. Que l’on se figure la divinité comme duelle, et de nouveau comme une, cela indique qu’il y a ici un lien[1].

Or, l’éthique a un lien avec l’existence du monde parce que le sens du monde nous est donné tout entier avec lui « comme quelque chose de déjà prêt » (8.7.16); ou bien comme quelque chose qui nous est donné « par quelqu’un d’autre ». C’est pourquoi on peut associer à cette détermination « la métaphore d’un Dieu père », celui qui crée un monde dans lequel « ma » volonté pénètre justement pour lui donner un sens – en s’accordant plus ou moins avec cette détermination (donc, en l’acceptant ou non comme telle) et en ayant par là, une bonne ou une mauvaise volonté. C’est aussi pour cette raison que le sens de la vie et du monde peut être nommé comme « Dieu ». Ou bien, tel que le dirait Tolstoï : l’acceptation de cette détermination du monde par le Père porte en elle-même sa propre récompense, le contentement perpétuel.

En comprenant le sens de l’existence du monde comme lié à cette détermination « divine », on comprend mieux pourquoi Wittgenstein répond « je sais que le monde existe » à la question « que sais-je donc de Dieu et du but de la vie? » Il aurait aussi pu répondre : Je sais que le monde existe et que cela m’a été ainsi donné et que je suis dans ce sens totalement impuissant. Que Dieu soit ainsi le sens de la vie et du monde signifie que ce sens a été acquis dans la compréhension selon laquelle tout débat et toute révolte contre cette détermination est inutile et vouée à l’échec. Ainsi, peu importe comment ce monde est fait – et dans un sens même « par qui » exactement il est fait, vu que la « signature » de la création ne change en rien la détermination elle-même – ce n’est pas proprement en lui que je trouve « ma vie ». Que Dieu soit nommé le sens de la vie signifie qu’on doit soumettre sa propre volonté à la volonté de Dieu, et donc au monde tel qu’il est ; c’est pourquoi « la prière est la pensée du sens de la vie ». Pourquoi prie-t-on si ce n’est pour que l’accord avec la volonté divine ne devienne plus aisé ?

Mais si pour Wittgenstein le sens de la vie peut être nommé comme « Dieu » c’est d’abord et avant tout parce qu’on lui concède ce pouvoir non-expliqué et non-fondé, donc non-théorique, de nous donner un monde tout prêt. Et si ce « Dieu Père » n’est qu’une métaphore pour rendre compte de ce pouvoir qui nous est étranger, il n’est pas moins une condition pour comprendre le sens de la vie comme une résignation à ce qui ne dépend pas de nous – une caractéristique stoïcienne qui se manifeste chez Tolstoï dans la renonciation de la satisfaction de la volonté propre – ou bien, dans la renonciation de toute volonté qui n’est pas la volonté du Père.

L’entrée du 8.7.16 des Carnets 1914-1916 revient sur cela et l’explique de façon plus précise :

8.7.16 – Croire en un Dieu signifie comprendre la question du sens de la vie.

Croire en un Dieu signifie voir que les faits du monde ne résolvent pas tout.

Croire en un Dieu signifie voir que la vie a un sens.

Le monde m’est donné, c’est-à-dire que mon vouloir pénètre du dehors dans le monde, comme dans quelque chose de déjà prêt. (…)

C’est pourquoi nous avons le sentiment de dépendre d’une volonté étrangère.

De quoi que nous dépendions, nous sommes en tout cas, en un certain sens, dépendants, et ce dont nous dépendons, nous pouvons l’appeler Dieu.

Dieu serait, en ce sens, simplement le Destin, ou, ce qui est la même chose, le monde – indépendant de notre vouloir.

La vie acquiert ainsi un sens avec la « croyance en un Dieu » par la compréhension de la création indépendante du monde, c’est-à-dire, indépendante de notre vouloir[2]. Qu’on nomme cette force créatrice « Dieu », « Destin », ou autre chose, l’important pour le sens qui est acquis est le fait que le monde nous est donné et déterminé tel qu’il est sans qu’on y soit pour rien. Le monde qui nous est donné, nous est donné sans aucune possibilité de changement ; il nous est donné « prêt », et c’est au vouloir de s’y adapter en le pénétrant du dehors. C’est cette détermination indépendante de notre vouloir qui nous donne le sentiment d’une volonté étrangère ayant la maîtrise de notre vie. Dans un sens, dit Wittgenstein, ce sentiment est justifiable parce qu’il y a tout ce qui arrive dans le monde, et le monde lui-même, et ce sur quoi nous ne saurions jamais avoir de contrôle. Ce sentiment on pourrait donc l’expliquer à travers le pouvoir qu’on accorde à Dieu ou au Destin. Cette supposée volonté étrangère est alors le fait même de l’existence du monde. C’est pourquoi il n’y a aucun sens à s’en étonner et à s’en débattre : cette dépendance est absolument nécessaire et infaillible. Tout ce qu’on peut faire c’est servir ce principe de la vie de bonne volonté en accord avec la volonté du Père[3].

Or, dans les termes de Wittgenstein, cette impuissance absolue à l’égard de la détermination de l’existence du monde, signifie en même temps une indépendance complète entre le monde et la volonté, indépendance qui explique ce détachement stoïcien par rapport à tout ce qui est « extérieur » au sujet. Si le monde est tel qu’il est ne dépend pas de notre vouloir – mais de la volonté de Dieu – alors notre vouloir non plus ne dépend pas du monde. C’est ainsi que le vouloir est aussi absolument libre. Et c’est exactement là où réside la signification du lien entre l’éthique et l’existence du monde : dans la compréhension de cette indépendance à travers laquelle on comprend aussi le sens de la vie. Dans les termes de Tolstoï, cette liberté se manifeste aussi comme la paix salvatrice de la foi (à l’égard de la vie et de la mort) : c’est la « réponse » finalement trouvée au problème de la vie qui rend l’esprit libre et de la souffrance et de la quête elle-même[4].

La même approche est évidemment prise en ce qui concerne la vie vécue dans le temps présent. En accord avec le thème des chapitres 7 à 11 de l’Abrégé, Tolstoï identifie la vie véritable à la vie vécue dans le temps présent. Et de la même manière que pour Wittgenstein, pour Tolstoï le temps présent est alors synonyme d’atemporalité. Il l’affirme : la vie véritable réside hors du temps, ce qui veut dire dans le présent. Le « temps » n’est à proprement parler qu’une simple illusion dont le passé et le futur n’apportent à l’esprit qu’une vie troublée : de la vie « temporelle » on peut dire seulement qu’elle est la nourriture et le support de la vie véritable, mais qu’elle doit être « surmontée » en vue de la vie de l’esprit. C’est pourquoi hors du temps signifie aussi pour la vie de l’esprit. Il est ainsi clair que ce qui arrive dans le temps ne concerne que la vie charnelle, matérielle, du corps et qu’une vie périssable et corruptible, instable et malheureuse, ne peut aucunement être une vraie vie. On doit donc être libre de la souffrance due à l’illusion du passé et du futur en étant libre de la conception selon laquelle une solution quelconque au problème de la vie peut être trouvée dans le temps.

Pour Wittgenstein également, c’est cette même compréhension qui permet d’écarter une vision problématique de la vie, surtout en ce qui concerne la peur de la mort. Si celle-ci est le signe le plus évident d’une vie malheureuse, seule une vie vécue « sans crainte et sans espérance » (14.7.16) – c’est-à-dire, sans aucun rapport avec le « temps » – peut être heureuse : « Seul celui qui ne vit pas dans le temps mais dans le présent est heureux. Pour la vie dans le présent il n’est pas de mort » (8.7.16). Bien sûr, dans le Tractatus cela est mis en rapport avec le sujet du vouloir en tant que limite du monde – lequel n’est évidemment pas dans le temps. Dans ce sens, la mort n’est elle-même pas quelque chose « à vivre » :

6.431 – Ainsi avec la mort, le monde ne change pas, mais il cesse. (Traduction modifiée).

6.4311 – La mort n’est pas un événement de la vie. On ne vit pas la mort.

Si l’on entend par éternité non pas une durée infinie mais l’atemporalité, on peut dire alors que quiconque vit dans le présent vit éternellement.

Notre vie n’a pas de fin, comme notre champ de vision est sans limites. (Traduction modifiée).

Or, cela veut dire qu’on ne souffre pas la mort et qu’il ne peut y avoir rien de terrible, ni rien à craindre. C’est en effet l’illusion qu’on vit la mort qui la rend si redoutable – et cela est sans doute aussi lié à l’incompréhension de ce qu’est la vraie vie : non pas celle du corps, celle de l’« animal », mais celle de l’esprit.

Pour qu’on soit capable de reconnaître la signification de la vie, le regard porté sur le monde doit lui-même être un regard du point de vue de l’atemporalité[5]. Ce qui est donc ici important est la manière dont on voit la mort. Du point de vue du bonheur qui se réalise à chaque instant comme but et devoir humains, la mort ne peut jamais signifier une perte ; on se perd plutôt en croyant qu’elle nous enlève la vraie vie – et on n’aurait jamais compris par là ce qu’en fait est la vraie vie.

L’apaisement n’est ainsi possible que si toute inquiétude par rapport au temps disparaît. Voir la vie comme non-problématique dépend justement de ce qu’on puisse la voir hors du temps. Le regard ainsi porté sur ce que signifie la mort devrait être alors le regard du point de vue de l’éternité elle-même. Pourquoi craindrait-on la mort si on vit dans l’éternité ? Pourquoi craindrait-on de souffrir dans le futur, s’il n’y a pas de futur ? S’il n’y a du temps que le présent ? Comme on l’a vu, dans les Carnets 1914-1916 la question concernant la manière non-problématique de vivre est précisément mise en rapport avec la question de la vie vécue dans l’éternité. Ainsi, ces deux questions semblent être ici synonymes : 6.7.16 – « Mais peut-on vivre de telle sorte que la vie cesse d’être problématique? Que l’on vive dans l’éternité et non dans le temps? »

Bien sûr, cette « éternité » qu’on peut vivre n’est pas une éternité entamée d’un point spécifique jusqu’à l’infini, ni l’éternité après la mort, mais l’éternité de l’atemporalité. On pourrait dire de manière plus spécifique que l’éternité est vécue dans l’atemporalité de chaque instant présent ou bien que chaque instant est en soi éternel. « Hors du temps » signifie alors « dans le seul instant présent ».

Autant dans le Tractatus que dans les Carnets 1914-1916 et dans les Carnets secrets, la peur (et la colère) – mais également toute autre attente future – sont considérées comme signe de faiblesse et d’inquiétude[6]. D’une part, la peur est liée à l’incompréhension de l’indépendancedu monde et de la volonté : d’abord, parce que le vouloir ne peut pas influencer sur les événements du monde, et qu’ainsi toute peur devient ou bien peur du hasard ou bien peur de ce qui n’est même pas un fait (la mort); ensuite, parce qu’il n’y a de temps que le présent, lequel, selon Wittgenstein, contient en soi toute l’éternité, et qu’ainsi la peur (ou l’attente) du futur n’est qu’une simple illusion jamais vraiment vécue. D’autre part, la peur est aussi liée à l’incompréhension du but et de la signification de la vie : on a vu que l’homme heureux est celui qui parvient au but de l’existence et celui qui n’a d’autre besoin que la vie elle-même. Or, il semble que la crainte n’est jamais vécue par rapport au but de l’existence ou par rapport à la vie apaisée mais toujours par rapport à quelque chose qui ne dépend pas de nous : si on craint de ne pas pouvoir être heureux (maintenant ou dans le futur) c’est qu’on n’a pas encore compris que le bonheur ne dépend que de notre propre vouloir et qu’on persiste à le placer sur quelque chose d’extérieur ; la peur est dans ce sens toujours vécue par rapport à ce qui n’est pas propre au but même de l’existence – la vie véritable.

La lumière apportée par le sens de la vie éclaire le monde en sa totalité, lequel devient donc un « monde heureux » (6.43). Cette lumière on peut cependant ne pas savoir l’exprimer : « N’est-ce pas la raison pour laquelle les hommes qui, après avoir longuement douté, ont trouvé la claire vision du sens de la vie, ceux-là n’ont pu dire alors en quoi ce sens consistait ? » (6.521).

En accord avec l’esprit du Tractatus, on pourrait conclure que ce n’est pas le langage qui peut dire ce qu’est la vie véritable, mais qu’il incombe à un domaine tel que la littérature, de montrer la signification de cette (nouvelle) attitude à l’égard de la vie. Sans prétendre l’établir théoriquement, scientifiquement ou philosophiquement, la littérature est pourtant capable d’accomplir, à travers ses propres moyens et de manière assez définitive, cette tâche morale vouée au bonheur des autres, en montrant comment vivre une vie véritable. Dans ce sens, la position dogmatique de Wittgenstein par rapport à l’éthique et à la religion (dans le sens présenté ici) ne semble nullement contredire le rejet de la philosophie-métaphysique, de la philosophie morale et de toute autre théorie concernée : simplement, la littérature montre légitimement ce qui ne peut pas être dit. Ce qui veut dire, d’une certaine manière, que la « réponse » au supposé problème de la vie, peut en réalité être trouvée (quoique latente dans l’histoire) dans la littérature plutôt même que dans une œuvre telle que le Tractatus ou l’Abrégé[7] – et moins encore dans une œuvre manifestement théorique telle que Qu’est-ce que l’art?[8]

Ainsi, le récit personnel de Ma confession, en se terminant par un rêve plutôt que par un argument conclusif, et le récit littéraire tolstoïen à sens propre, montrent ce qu’aucune philosophie ne saurait (et ne devrait) jamais expliquer. La lumière du Christianisme apparaît pour Tolstoï comme une pure joie et le sauve de l’abîme le plus profond du doute ; le personnage Levine dans Anna Karénine arrive à la fin à comprendre, après des longues périodes d’hésitation et une quête très angoissante quel est le sens de la vie :

Un jour de printemps précoce, j’étais seul dans la forêt et j’écoutais ses bruits. Je pensais à mes agitations des trois dernières années, à ma recherche de Dieu, à mes sautes perpétuelles de la joie au désespoir… Et brusquement je vis que je ne vivais que lorsque je croyais en Dieu. A sa seule pensée, les ondes joyeuses de la vie se soulevaient en moi. Tout s’animait autour, tout recevait un sens. Mais dès que je n’y croyais plus, soudain la vie cessait. – Alors, qu’est-ce que je cherche encore? cria en moi une voix. C’est donc Lui, ce sans quoi on ne peut vivre! Connaître Dieu et vivre, c’est la même chose. Dieu c’est la vie … Depuis, cette lumière ne m’a plus quitté’[9].

Ce secret n’a d’importance que pour moi seul et aucune parole ne saurait l’expliquer. Ce sentiment nouveau ne m’a ni changé, ni ébloui, ni rendu heureux comme je le pensais : de même que pour l’amour paternel, il n’y a eu ni surprise ni ravissement. Dois-je lui donner le nom de foi? Je n’en sais rien ; je sais seulement qu’il s’est glissé dans mon âme par la souffrance et qu’il s’y est fermement implanté. (…) je continuerai à prier, sans pouvoir m’expliquer pourquoi je prie. Qu’importe! Ma vie intérieure ne sera plus à la merci des événements, chaque minute de mon existence aura un sens incontestable, qu’il sera en mon pouvoir d’imprimer à chacune de mes actions : celui du bien![10]

La même signification demeure « latente » dans la nouvelle Le Père Serge, par exemple – laquelle était en effet très appréciée par Wittgenstein. Celle-ci est l’histoire de Stepán Kasátsky, un jeune homme qui décide de devenir moine à la suite d’une désillusion amoureuse ; c’est aussi l’histoire d’un esprit en quête d’apaisement à travers la foi en Dieu ; et donc également l’histoire d’une quête pour le sens de la vie. On y accompagne l’évolution religieuse du père Serge, ses doutes, ses certitudes, ses devoirs et, plus tard, ses miracles. Le père Serge dédie sa vie toute entière au service de Dieu, parfois dans un total isolement, parfois à côté du peuple croyant lorsque sa principale activité est alors celle de recevoir tous ceux qui cherchent ou bien conseil ou bien guérison. Il vit donc sa vie pour la prière et la pensée de Dieu. Quand sa réputation de miraculeux atteint des niveaux imposants et presque insupportables, le père Serge n’a même plus le temps pour la prière et pour la dévotion personnelle, mais croit toujours servir à Dieu en servant les autres. Pourtant, il est lui-même servi par d’autres moines et par tous ceux qui semblent l’aimer – ou bien aimer au moins sa réputation. Déjà vieux, le père Serge subi le coup le plus féroce de la tentation, en péchant par la luxure et par le meurtre. Ici, c’est l’ensemble de l’histoire qui nous apporte un enseignement, et non chaque événement raconté de façon isolée. C’est aussi l’ensemble de l’histoire qui confère sa signification au personnage du père Serge, qui abandonne la vie de servitude au monastère qui lui semblait être au début la « vraie vie » – et que le lecteur lui-même considérait jusque là, malgré tout, comme la « vraie vie ». C’est pourtant toujours la quête de sens et la quête de Dieu qui l’amène aussi bien à choisir la vie du monastère qu’à la quitter. Et on comprend à la fin que le portrait de cette vie toute entière est censé nous montrer quelque chose de la quête elle-même. Ce portrait est maintenant offert en vue d’un nouvel arrière-plan, celui, finalement, de la « vie véritable ». Or, après avoir quitté le monastère le père Serge est amené, à la suite d’un rêve, à visiter la maison de sa cousine Pachenka, dont la vie est dédiée depuis un temps incommensurable au soin de siens, et à rien d’autre. C’est une vie d’humilité et de pauvreté, mais, on pourrait dire, « la vraie vie chrétienne ». Après la visite à sa cousine, le père Serge trouve finalement la réponse qu’il avait cherchée pendant toute sa vie, en vivant pourtant, de manière illusoire, une vie « fausse » :

Alors, voilà ce que signifie mon rêve. Pachenka est précisément ce que je devais être et ne fus pas. Moi, j’ai vécu pour les hommes sous prétexte de vivre pour Dieu ; elle vit pour Dieu, en s’imaginant vivre pour les hommes. Oui, une seule bonne action, un verre d’eau donné sans la pensée de la récompense, est plus précieuse que tous les bienfaits que j’ai répandus sur les hommes. Mais, dans me actes, n’y avait-il point un grain du désir de servir Dieu? » se demanda-il. Il se répondit : « Oui, mais tout cela était souillé, étouffé par la gloire humaine. Oui, Dieu n’existe pas pour celui qui, comme moi, a vécu pour la gloire humaine. J’irai le chercher[11].

Le père Serge devient alors un humble pèlerin, ayant pour but la « vraie servitude » à Dieu, celle qui n’espère aucune récompense autre que le contentement de la servitude elle-même :

S’il lui arrivait de rendre service à quelqu’un, soit par ses conseils, soit par son savoir, soit en réconciliant des gens brouillés, il ne voyait point leur reconnaissance parce qu’il s’empressait de s’en aller. Et, peu à peu, Dieu se mit à se manifester en lui[12].

Le Père Serge semble être l’exemple littéraire de l’impératif moral et religieux que l’on trouve pourtant explicitement dit par Tolstoï dans son Abrégé de l’Évangile :

De sorte que si vous faites du bien aux hommes, ne le claironnez point devant les hommes. Ainsi font les imposteurs, pour être loués des gens. Ils en reçoivent ce qu’ils désirent. Mais si vous faites le bien aux hommes, faites-le de façon que nul ne le voie, de façon que la main gauche ignore ce que fait la droite[13].

Si dans ce dernier extrait l’exhortation est faite clairement et directement, en déployant en même temps une doctrine positive de la vie chrétienne, dans l’histoire du père Serge c’est toujours le portrait de la vie dans son ensemble qui porte l’élément persuasif. On pourrait même dire que Le Père Serge nous offre le portrait littéraire de la « vraie vie » pour laquelle semble argumenter l’Abrégé : la rectitude qui est impliquée par les commandements de Jésus, et donc par « la volonté du Père », est montrée dans la littérature à travers l’accomplissement final du père Serge – son bonheur, son apaisement. Et cet exemple littéraire, quoique dévoilant un contenu moral et religieux (vécu), n’a en aucun moment cessé d’être littérature, comme il n’a pas non plus eu, à aucun moment, la prétention d’être plus que littérature. L’histoire se suffit à elle-même, et c’est dans cette seule mesure qu’elle nous enseigne. L’apprentissage se fait ainsi progressivement à mesure que le personnage lui-même progresse, et on est à la fin fier d’avoir laissé derrière nous, nous aussi, l’image de cette « fausse vie ».

Janyne Sattler, (Post-doctorante, Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil)

Janyne Sattler est D. Phil. en Philosophie (Université du Québec à Montréal) sous la direction du professeur Mathieu Marion. (Titre de la thèse: Non-sens et stoïcisme dans le Tractatus Logico-Philosophicus.) Elle s’intéresse plus particulièrement au «premier» Wittgenstein, à la littérature, l’éthique, le stoïcisme et le cosmopolitisme. Sa recherche porte actuellement sur les possibilités pédagogiques chez Wittgenstein, liées au cosmopolitisme et à la responsabilité morale. Elle a entres autres publié :

“Atividade pedagógica e o Tractatus : Estoicismo, Literatura e Responsabilidade Moral.” Ethic@ (UFSC), vol. 9, n. 3, 2010, p.93-118; http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/etesp.art%207%20Janyne.pdf.

“Moral judgments as part of what ethics must show.” Image and Imaging in Philosophy, Science, and the Arts. Papers of the 33rd International Wittgenstein Symposium, vol. xviii, Kirchberg am Wechsel, 2010, p.288-289.

“Kantian Anthropology and the Feminine Task of Morality”. Ethic@ (UFSC), vol.6, 2007, p.189-203; http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et62art3.pdf.

“A tarefa positiva da ética tractariana.” Dissertatio [23] (UFPel), inverno 2006, p.115-135.

Anscombe, G. E. M. An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. London : Hutchinson University Library, 1963.

Cometti, J.-P. La maison de Wittgenstein. Paris : Presses Universitaires de France, 1998.

Épictète. Entretiens. Livres I à IV. Trad. de Joseph Souilhé et col. de D’Amand Jagu. Gallimard, 2004.

Flowers, F.A. (dir. public.). « Editor’s Preface » . In The Gospel in Brief. Tolstoï, L. University of Nebraska Press, 1997, p.07-14.

Kaufman. W. Religion from Tolstoy to Camus. New York & Evanston : Harper & Row, 1961.

Love, J. A Guide for the Perplexed. London, New York : Continuum Publishing, 2008.

Malcolm, N. Ludwig Wittgenstein : A Memoir. Oxford : Oxford University Press, 1989.

McGuinness, B. (dir. publ.). Wittgenstein in Cambridge : Letters and Documents 1911-1951. Blackwell Publishing, 2008.

Monk, R. Ludwig Wittgenstein : The Duty of Genius. New York : Free Press, 1990.

Sattler, J. Non-sens et stoïcisme dans le Tractatus Logico-Philosophicus, thèse de Doctorat, Université du Québec à Montréal, 2011.

Shields, P. R. Logic and Sin in the Writings of Ludwig Wittgenstein. Chicago : University of Chicago Press, 1993.

Thompson, C. « Wittgenstein, Tolstoy and the Meaning of Life » . Philosophical Investigations 20 : 2 April 1997, p.96-116.

Tolstoï, L. Abrégé de l’Évangile. Nicolas Weisbein (dir. publ.) Paris : Éditions Klincksieck, 1969.

________ . Anna Karénine. Trad. de Henri Mongault, Gallimard, 2008.

________ . Confession. Suivi de Quelle est ma foi ? et de Pensées sur Dieu : textes inconnus. Présentés et trad. par Luba Jurgenson. Paris, Pygmalion, 1998.

________ . Hadji-Mourat. Marseille : Éditions Climats, 1995.

________ . Le père Serge. Trad. de J.-W. Bienstock. Cognac : Le temps qu’il fait, 1992.

________ . Ma confession. Paris : Albert Savine, 1887.

________ . Résurrection. Trad. de Teodor de Wyzewa. Lausanne : Éditions Rencontre, 1962.

________ . Qu’est-ce que l’art ? Trad. de Théodore de Wyzewa. Presses Universitaires de France, 2006.

Wittgenstein, L. Carnets 1914-1916. Suivi de Notes sur la logique, Notes dictées à G. E. Moore, en Norvège et Extraits de lettres de Wittgenstein à Russell, 1912-1920. Introd. et trad. de Giles-Gaston Granger, Gallimard, 1971.

________ . Carnets secrets. 1914-1916. Trad. de Jean-Pierre Cometti. Tours : Farrago, 2001.

________ . « Conférence sur l’éthique ». In Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse. Éditions Gallimard, 2000, p.137-155.

________ . Remarques mêlées. Trad. de Gérard Granel. Mauvezin : Trans-Europ-Repress, 1984.

________ . Tractatus logico-philosophicus. Trad. de Giles-Gaston Granger, Gallimard, 1993.

________ . Wittgenstein et le Cercle de Vienne. D’après les notes de Friedrich Waismann, sous la dir. de Brian McGuinness, trad. de Gérard Granel. Mauvezin : Trans-Europ-Repress, 1991.

Woodruff, J.D. « Tolstoy and Wittgenstein : The Life Outside of Time » . The Southern Journal of Philosophy, 2002, vol. 40, No. 3, p.421-435.

[1] Wittgenstein, L. Wittgenstein et le Cercle de Vienne. Mauvezin: Trans-Europ-Repress, 1991 p.92.

[2] Et, remarquons-le, ce n’est pas « croire en Dieu », mais « en un Dieu ».

[3] On pourrait peut-être voir dans cette explication, et même dans l’interprétation tolstoïenne de la doctrine de la volonté divine, dans la résignation à ce qui ne dépend pas de nous, dans la dépendance de la volonté à la volonté de Dieu, la signification stoïcienne de ce qu’est la résignation – puis aussi la liberté. Soumettre la propension de sa volonté à la volonté de Dieu, dit aussi, par exemple, Épictète, est la seule manière d’« échapper » à ce sentiment de dépendance à une volonté « étrangère » – qui n’est en fait « étrangère » que parce qu’on la conçoit ainsi et qu’on ne s’est pas encore mis en accord avec elle (« Car, ce qu’il n’est pas en ton pouvoir de te procurer ou de conserver à ta guise, cela t’est étranger », et l’accord de la volonté au monde n’est pas de ces choses » (Épictète, 2004, IV, 1, 77)): « Ainsi réfléchit l’homme prudent, et il en vient à comprendre que, s’il s’attache à Dieu, il accomplira son trajet en sécurité. – Comment comprends-tu : « s’attacher à Dieu »? – De telle sorte que tout ce que Dieu veut, cet homme, lui aussi, le veuille; que ce que Dieu ne veut pas, cet homme ne le veuille pas non plus. – Comment donc cela peut-il se faire? – Comment, en effet, sinon en considérant les vouloirs de Dieu et son gouvernement? Que m’a-t-il donné qui soit à moi et dont je sois le maître; que s’est-il réservé à lui-même? Il m’a donné ce qui est du domaine de la personne morale, il l’a créé soumis à mon pouvoir, affranchi de tout obstacle, de toute entrave. Ce corps de boue, comment pouvait-il le créer libre d’entraves? Eh bien! il l’a soumis à la révolution de l’Univers, ainsi que ma fortune, mes meubles, ma maison, mes enfants, ma femme. Pourquoi, dès lors, lutter contre Dieu? Pourquoi vouloir ce qu’on ne peut pas vouloir, posséder à tout prix ce qui ne m’a pas été donné? » (Épictète, 2004, IV, 1, 98-101). – Il est clair qu’Épictète, Tolstoï et Wittgenstein n’identifient pas le Dieu Père à la même « figure » de Dieu – et ce ne pourrait même pas être autrement. L’important n’est pas ici l’accord à l’égard d’une même « personnalité » divine – laquelle n’existerait même pas comme telle pour chacun de ces auteurs – mais la façon de comprendre ce qui est en notre pouvoir et ce qui est attribué à la volonté que nous semble toujours être « étrangère ».

[4] Cf. cet extrait de Ma confession qui va dans ce sens : « Quelles que soient les réponses particulières que telle ou telle foi donne a tel ou tel homme, toutes les réponses de la foi donnent a l’existence humaine finie un sens infini, un sens qui n’est pas détruit par les souffrances, les privations et la mort. Donc, seule la foi pouvait nous procurer le sens et la possibilité de la vie. Qu’était-ce donc que la foi ? Et je compris que la foi n’était pas seulement le dévoilement des choses invisibles, ni une révélation (ce n’est la qu’un des signes de la foi), ni la relation de l’homme a Dieu (il faut définir sa foi avant de définir Dieu, au lieu de définir sa foi a travers Dieu), que ce n’était pas seulement l’acceptation de la manière la plus courante de comprendre la foi, mais que la foi était une connaissance du sens de la vie humaine, grâce a laquelle l’homme vivait plutôt que de se tuer. La foi était la force de la vie. Tant que l’homme vit, il doit croire à quelque chose. S’il ne croyait pas qu’il faut vivre pour quelque chose, il ne vivrait pas. S’il ne voit pas, ne comprend pas la nature éphémère de ce qui est fini, il croit en ce qui est fini. S’il la comprend, il doit croire en ce qui est infini. Sans foi, on ne peut pas vivre. » (Tolstoï, L. Confession. Paris: Pygmalion, 1998, section IX).

[5] L’éternité étant proprement l’atemporalité, ce point de vue est la vision du monde sub specie aeternitatis: 6.45 – « La vision du monde sub specie aeterni est sa vision comme totalité limitée. Le sentiment du monde comme totalité limitée est le mystique ». (Traduction modifiée).

[6] Cela n’est pas sans rappeler un des cinq commandements de l’Abrégé selon Tolstoï: « Ne te mets pas en colère ». Les autres commandements sont les suivants: 2. Ne commets pas l’adultère; 3. Ne prête pas serment; 4. Ne résiste pas au mal par le mal; 5. Ne sois l’ennemi de personne. Évidemment, ces commandements s’accordent parfaitement avec la proposition de paix et de résignation de l’œuvre dans son ensemble.

[7] Et Tolstoï lui-même aurait pu être en accord avec cette affirmation. Comme on l’a vu, ce n’est pas à la philosophie d’expliquer la signification de la vie – et l’Abrégé lui-même, à lui seul, ne saurait pas le faire non plus. Flowers affirme: « Both Wittgenstein and Tolstoy understood that the question of the meaning of life was not an academic question and that the words were inadequate to explain the meaning of life. Tolstoy also understood that the meaning or “sense” of life could not be found in any individual passage of the Gospels. But Tolstoy did believe that a sense of life becomes clear through an inner understanding derived from the simplicity, clarity and harmony contained in Jesus teachings as a whole. The Gospel in Brief contributes to this process of understanding by emphasizing that one’s well-being may well depend upon not what has happened in the world around him, but, rather, upon one’s spiritual condition. » (Flowers, F.A. (dir. publ.) « Editor’s Preface ». In The Gospel in Brief. Tolstoï, L. University of Nebraska Press, 1997, p.13).

[8] Wittgenstein parle ainsi de la « mauvaise théorie tolstoïenne » sur l’œuvre d’art (Wittgenstein, L. Rermarques mêlées. Mauvezin: Trans-Europ-Repress, 1984, p.71). – De la même façon, à Wittgenstein ne s’intéresse pas à ce que Tolstoï explique au lecteur dans une œuvre telle que Résurrection, mais plutôt à ce que l’écrivain laisse à voir sans aucune prétention de vérité, dans une histoire telle que Hadji-Murat. En écrivant à Malcolm, Wittgenstein affirme: « I once tried to read ‘Resurrection’ but couldn’t. You see, when Tolstoy just tells a story he impresses me infinitely more than when he addresses the reader. When he turns his back to the reader then he seems to me most impressive. Perhaps one day we can talk about this. It seems to me his philosophy is most true when it’s latent in the story » (Malcolm, N. Ludwig Wittgenstein: A Memoir. Oxford: Oxford University Press, 1989, p.98); et, encore, à propos de Hadji Murat: « (…) I hope you’ll get a lot out of it, because there is a lot in it. (…) There’s a real man; who has a right to write » (idem, p.97). – Anscombe observe dans le même sens: « He means that they have failed to state what they wished to state; that it was never possible to state it as it is possible to state indifferent truth. He probably had Tolstoy especially in mind, whose explanations of what he thought he understood are miserable failures; but whose understanding is manifested, and whose preaching comes through, in a story like Hadji Murad » (Anscombe, G.E.M., An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. London: Hutchinson University Library, 1963, p.170).

[9] Tolstoï, L. Ma confession. Paris: Albert Savine, 1887, p.93-95.

[10] Tolstoï, L. Anna Karénine. Gallimard, 2008, p.857-858.

[11] Tolstoï, L. Le père Serge. Cognac: Le temps qu’il fait, 1992, p.98.

[12] Ibid.

[13] Tolstoï, L. Abrégé de l’Évangile. Paris: Éditions Klincksieck, 1969, p.108.Voir aussi entre autres p.98 et p.112.