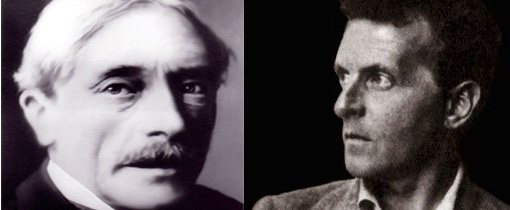

Valéry et le rêve : une philosophie non wittgensteinienne de l’esprit

On a souvent comparé Valéry à Wittgenstein du point de vue de leur conception désabusée de la philosophie[1]. On sait par ailleurs que Valéry avait lu les courts textes des membres du Cercle de Vienne publiés chez Hermann et traduits en français par le Général Vouillemin, mais qu’il n’affichait pas ses sources. En fait ce qui rapproche le plus Valéry de Wittgenstein, ce sont les déclarations anti-métaphysiques du poète français, peut-être dictées en partie par le Cercle de Vienne et certains textes pragmatistes dont il a au moins pu entendre parler (Valéry a même une conception ultra-pragmatiste et quasi-rortyenne de la science comme « ensemble des recettes qui réussissent toujours »). Il y a surtout une sensibilité commune aux deux auteurs concernant la nature des problèmes philosophiques comme « demandes absurdes » (Valéry) issues d’une mauvaise compréhension du langage. Cette sensibilité est peut-être liée entre autres à la lecture d’Angelus Silesius[2], qu’ils ont tous deux pratiqué. Toutefois, dans le cas de la philosophie de l’esprit[3], on peut noter de multiples divergences entre Wittgenstein et Valéry. Celui-ci s’émancipe de son penchant pour le positivisme et le pragmatisme pour s’orienter vers un modèle mathématique de l’esprit qui anticipe remarquablement certains aspects de l’intelligence artificielle.

Très singulière, la philosophie de l’esprit de Valéry ne s’apparente à aucune des conceptions de l’esprit du tournant du XIXème au XXème siècle, que ce soit celles de Freud, de James, de Bergson ou même de Proust, mais elle tire les conséquences de certaines des sciences de son temps, s’alimente à la thermodynamique, à la réflexologie russe, et s’enquiert d’un modèle mathématique de l’esprit. Elle anticipe de façon remarquable la cybernétique, la modélisation informatique de l’esprit, voire le fonctionnalisme américain de Fodor et Putnam (1970). On a beaucoup écrit sur l’épistémologie de Valéry, influencée par Poincaré et assez proche, au moins dans ses intentions, de celle du Cercle de Vienne ou des pragmatistes, sans prendre très au sérieux son projet d’une mathématique de l’esprit, mais l’une ne va pas sans l’autre. Cette approche de l’esprit repose en grande partie sur le concept de transformation : il s’agit de « concevoir l’esprit en bloc, dans toutes ses manifestations (connaissance, perception, conscience, etc.), et sans égard aux contenus, comme un système d’information ; déterminer le groupe des transformations dont il est capable et les invariants qu’elles préservent et qui sont caractéristiques du groupe en question »[4]. Le langage algébrique pur lui paraît le meilleur mode de transcription de l’activité de l’esprit :

Je pose que : la Science mathématique dégagée de ses applications telles que la géométrie, l’arithmétique écrite etc. et réduite à l’algèbre, c’est-à-dire à l’analyse des transformations d’un être purement différentiel, composé d’éléments homogènes – est le plus fidèle document des propriétés de groupement, de disjonction et de variation de l’esprit (C3, 80)[5].

Programme global un peu vague de formalisation des opérations de l’esprit, qui semble tout ignorer des développements de l’algèbre de la logique créée par Boole à la fin de la première moitié du XIXème, des idéographies et autres caractéristiques universelles de Leibniz à Peano, du logicisme de Frege et Russell, de la construction des machines à calculer de Babbage et Jevons à Marquand et à la machine électrique de Peirce, de la machine de Turing exposée pour la première fois en 1936, de la modélisation formelle du mental exposée par Peirce dans sa sémiotique etc.. La conception qu’il a des mathématiques est essentiellement opérationniste et pragmatique : elles s’avèrent être la science exemplaire où le « Je sais » n’excède jamais le « Je puis »[6] (une conception que Wittgenstein n’aurait pas désavouée) et où tous les concepts sont définissables sur la base d’opérations à effectuer. N’écrit-il pas dans « Léonard et les philosophes » (1929), à une époque qui est celle de l’opérationnisme de Bridgmann et du tout premier Cercle de Vienne : « Tout savoir ne vaut que pour être la description ou la recette d’un pouvoir vérifiable » et ailleurs que « La science est l’ensemble des recettes qui réussissent toujours », une formule qui aurait plu à Rorty ? Nul doute qu’il aurait souscrit que principe pragmatiste de James « Toute différence doit faire une différence (pratique) pour être une différence (sémantique) ». En outre il faut replacer la philosophie de l’esprit de Valéry dans la conception extrêmement déflationniste et démystificatrice de la philosophie qui est la sienne, et qui lui a valu de nombreux rapprochements avec Wittgenstein, l’empirisme logique et le pragmatisme américain, toutes conceptions qui lui sont contemporaines.

D’entrée de jeu Valéry renvoie dos à dos spiritualisme et matérialisme en soulignant la vétusté de ce dualisme au regard de la nouvelle physique, atomique et quantique, qui a pulvérisé et dématérialisé la matière : « Spiritualisme, matérialisme n’ont plus de sens aujourd’hui. Ils supposent que l’on sait ce que l’on veut dire quand on dit matière – Mais on sait à présent qu’on ne le sait pas » (XVIII, 135). En montrant qu’« il y a une fièvre éternelle dans les corps », en égalisant matière et énergie, la physique atomique et quantique permettrait la commensurabilité du physique et du mental pour peu qu’on leur trouve un système de notation homogène, une unité qui leur soit commune, leur distinction n’étant qu’affaire de point de vue :

Les uns voient la chose en mécaniciens – les autres en chimistes – l’un prend les corps pour donnés, l’autre, les molécules – et tout le monde a raison. Il se peut que la querelle des spiritualistes, des matérialistes, des énergétistes, des intellectualistes, se réduise à cette diversité possible des unités (IX, 184).

En dernière analyse, matière et esprit seraient des formes ou des moments d’activité fort mélangés, voire inséparables, d’autant que « l’esprit n’est qu’une transition perpétuelle[7] » (XVIII, 404) et que la matière elle aussi « n’est que dans l’instant » (IX, 20), semblant réclamer une ontologie commune d’évènements :

Chaque chose que tu vois est un évènement et chaque idée, un évènement, et toi-même qui te perçois par évènements (et qui en est un à chaque instant) tu es aussi capacité d’évènements, – qui elle-même en est un (XIX, 494).

« Dès que l’on précise, il y a inextricable mélange » (III, 716) de physique et de mental, leur séparation résultant d’une « coupure naïve » dépassée par l’avancée des sciences. Valéry se rapproche ainsi du « monisme neutre » épousé par Mach, James et Russell, mais ce qui l’intéresse surtout est de trouver une sorte de langage algébrique permettant de mathématiser, sur la base du concept de transformation, les activités mentales, évitant ainsi toute métaphysique.

La thermodynamique suggère à Valéry de traiter les phénomènes mentaux, mais aussi l’individu humain, en termes, mathématisables, de transformation, conservation et dissipation de l’énergie dans un système physique, et de « cycles fermés » (cf. VIII, 485) comme les cycles de Carnot : un système thermodynamique accomplit un « cycle fermé » en passant par des phases solide, liquide et gazeuse ;ainsi du cycle fermé accompli par le cerveau quand il passe de la veille au sommeil puis retourne à son état initial. Cette dialectique de l’écart et du retour[8] caractérise la vie mentale, mais s’applique aussi à notre corps et au vivant. Quant au système nerveux, comment mieux décrire son fonctionnement qu’en termes d’excitations interrompant un équilibre et de retour à l’équilibre. C’est ici que Valéry, avec son idée de « cyclose », commence à anticiper les idées d’autorégulation de la cybernétique, et à voir dans la vie psychique et dans le vivant une sorte de néguentropie. Il mentionne d’ailleurs plusieurs fonctionnements de ce genre : les muscles se contractent puis se relâchent, la faim et le désir sexuel s’éveillent et s’apaisent (cf. XXII, 318), qui peuvent s’interpréter comme des retours à l’état initial, des passages du désordre à l’ordre (bien entendu Valéry n’est pas le seul à avoir puisé dans la thermodynamique, Freud avant lui l’a beaucoup fait). Ainsi, en qualifiant l’activité du cerveau de « mouvement de l’informe à la forme, du désordre à l’ordre » (XI, 600), Valéry ne va pas du tout dans le sens du principe d’entropie, même s’il décrit certains phénomènes mentaux comme « dissipatifs » (par exemple l’émotion), bien au contraire, il oppose la nature physique, entropique et dissipative, à la nature pensante, « sorte de révolte contre la nature physique – Puisque tandis que celle-ci impose la dissipation, la diffusion, le désordre, l’autre tend au contraire » (XXII, 701). La vie, affirme encore Valéry, est une « infraction à Carnot » (XVIII, 127), une idée qui deviendra un lieu commun de l’épistémologie de la seconde partie du XXème siècle.

D’où la recherche d’invariants qui se maintiennent à travers les changements de notre activité mentale :

Qu’est-ce qui se conserve à travers tous les états ? Qu’est-ce qui se conserve dans le sommeil, le rêve, l’ivresse, l’épouvante, la fureur de l’amour[9] ? La démence ?

Valéry trouve cet invariant de la vie mentale dans le très impersonnel et inqualifiable « Moi pur », une entité plus purement formelle et vide encore que cet agent de liaison qu’est le sujet transcendantal de Kant, une sorte de reste inéliminable, qui ressemble au zéro des équations algébriques.

C’est ainsi dans son anticipation de la cybernétique que Valéry s’est montré le plus novateur et original. Beaucoup se sont inspirés de la thermodynamique, mais Valéry se distingue par son application à la vie mentale des idées d’équilibre et de régulation alors que la cybernétique proprement dite ne se développera, notamment avec Norbert Wiener, qu’après sa mort, à la fin des années 1940. Or, non seulement cette discipline a employé les différentes ressources mathématiques auxquelles Valéry songeait (topologie, invariants, transformations, mesure de l’entropie), mais elle a exploité l’idée de régulation omniprésente dans sa philosophie de l’esprit : « L’esprit se manifeste par le retour (ou la tentative de retour) du système vivant à un état dont il a été écarté (XV, 18).

On pourrait concevoir toute activité mentale comme fluctuations – écarts – ou comme effets sensibles des fluctuations, écarts d’un certain état-zéro perturbé par les incidents de la sensibilité et qui tend à se reconstituer (XII, 2, 183).

Le cerveau tend à préserver un certain état d’équilibre en corrigeant tout écart par rapport à cet état ; ainsi le corps est-il « une formule d’équilibre mobile où le stable résulte des instables » (VIII, 597) ; que l’on songe d’ailleurs au maintien de la stabilité des constantes :

Pendant tout le temps que dure l’être vivant, sa température, sa pression, sa composition chimique restent voisines d’une valeur. Ceci pour être réalisé, gouverné, rétabli demande une complexité – une variation en sens inverse des variables extérieures – une régulation » (VIII, 184-5).

Plus généralement, « L’être tend à annuler ou à uniformiser la modification qui s’opère. Conservation de l’état antérieur, ou bien reconstitution de l’équilibre général » (III, 597). Avant Valéry, il est vrai, on rencontre des idées qui annoncent la cybernétique : dès avant 1800 Watt avait conçu un système de régulation pour stabiliser la vitesse d’une machine à vapeur en maintenant constant le flux énergétique, et le thermostat, inventé au XIXème siècle, est lui aussi un dispositif de régulation ; au tournant du siècle, Charles Sanders Peirce utilise l’exemple du thermostat pour qualifier la vie mentale d’activité auto-contrôlée.

Fonctionnellement, donc, l’esprit travaille comme une de ces machines qu’on nommera par la suite cybernétiques (par exemple l’homéostat d’Ashby). Bien avant l’informatique en tout cas, Valéry a cherché à détourner l’analyse de l’esprit de la psychologie, ainsi que des considérations biologiques (et là les neurosciences lui donneront tort) au profit, ce qui est par contre prometteur, de l’examen de machines antérieures aux ordinateurs comme les postes de radio qui peuvent faire sens, à l’opposé d’une coupe histologique : fasciné par la force prodigieuse de l’électricité dont il trouve que personne n’a jamais vraiment pris la mesure des conséquences sur la conception de l’esprit, Valéry déclare que « Le schéma d’une installation de TSF me parle beaucoup plus du vivant et du fonctionnement de l’être sensible et vivant, que toute coupe histologique (laquelle n’a aucun sens) – et que toute « analyse » psychologique. Je vois là bien plus de philosophie que dans les livres de philosophie » (VIII, 590 ; on sait que pour Valéry il y plus de philosophie dans l’art, la politique et la littérature que n’en peuvent rêver les ouvrages des philosophes patentés[10]. Mieux encore :

Au lieu de spéculer sur des coupes de cervelles et des vues microscopiques de filaments et de noyaux, mieux vaudrait essayer de construire un modèle mécanico-électro-chimique qui représentât non « la pensée » mais le fonctionnement – lequel impose à la pensée, conscience, etc. des équations de condition » (XXVI, 263).

Valéry semble vouloir ici suggérer, anticipant peut-être, en un sens, le fonctionnaliste de Putnam (débuts des années 1970), que seule l’organisation fonctionnelle est pertinente pour étudier le mental à un niveau suffisamment abstrait, et qu’elle est indifférente à la matière qui l’incarne, chair du cerveau ou matériau de la machine (cf. le silicium de l’ordinateur), dont on peut donc faire abstraction (Mais, à la différence des fonctionnalistes, il ne va pas jusqu’à identifier les états mentaux à des états computationnels du cerveau, faute de disposer du modèle de l’ordinateur, du concept de traitement de l’information et de posséder certaines notions cruciales de logique qui lui sont pourtant contemporaines, comme la calculabilité de Church, et la machine théorique de Turing dont la première exposition date de 1936[11]. Est-ce parce qu’il partage le mépris des mathématiciens français – ce fut le cas de Poincaré – pour la logique issue de Frege et de Russell ? Ou simple ignorance de sa part ?

Il est par ailleurs très conscient que les machines qu’on pourrait concevoir pour modéliser l’esprit n’auraient rien à voir avec celles de Descartes (cf. XI, 648), comme s’il pressentait le caractère non mécanique, et finalement purement logique, de la machine de Turing :

Ce modèle serait peut-être de une idée de machine et cette machine ne pourra être que celle d’une époque de la technique. Au XVIIème siècle une mécanique. Au XXème siècle un système à électrons, radiations, etc. D’où une idée de « fonctionnement » autrement plus complexe et riche (XXVIII, 686-7).

Il faudrait donc élargir ou modifier le concept de machine, ce qu’a fait en un sens Turing dont la machine est purement théorique même si elle est la base de la construction effective des ordinateurs.

Sans nous attarder aux captivantes réflexions de Valéry sur le rapport sujet/monde et la tentation du solipsisme tirées de Pascal et de Schopenhauer, et sur la différence entre ce qu’on appelle depuis Sellars l’image manifeste et l’image scientifique du monde, le discours de la science physique et le vécu que nous livrent nos sens (« Le voltmètre nous apprend quelque chose dont nos sens sont ignorants », XIV, 20), passons à la problématique de la conscience et des différences entre le rêve et la veille, l’esprit éveillé étant défini par son degré élevé d’organisation interne :

La vie mentale de la veille est une foule de correspondances, d’oscillations autour de points fixes – ou entre des limites. C’est une suppression continuelle ou une répression des dépassements (IV, 125)

Dans le rêve, ce contrôle disparaît, cette « inhibition d’une infinité de combinaisons » est levée, toutes sortes de dérivations aberrantes, fonctions des excitations, sont possibles alors que « la veille ne combine que ce qui satisfait au système dominant » (III, 837).

Valéry entend faire une théorie formelle du rêve à l’inverse de Freud qui se préoccupe comme tant d’autres de sa signification :

Mes théories du rêve sont tout opposées à celles du jour. Elles sont toutes « formelles », et celles-ci toutes « significatives » (XVII, 766).

Selon que Valéry emploie un modèle algébrique ou thermodynamique, les états de rêve et de veille sont « deux fonctions d’à peu près les mêmes variables » (VI, 378) ou deux phases différentes du même système thermodynamique, le rêve correspondant à la phase liquide, et la veille à la phase solide du système :

Je regarde toujours invinciblement le sommeil et la veille comme deux états des mêmes constituants ; les conditions extérieures qui les font différents se comparant aux variables pression, température, volume… Il y a une sorte de réversibilité entre ces changements d’état. – L’état moléculaire est le même. Les liaisons diffèrent (V, 835).

C’est dans ces termes que peut se définir, fonctionnellement, la conscience, le rêve devant servir à l’étude de la conscience (« La ‘conscience’ est un fonctionnement ou liée à un fonctionnement – Ce fonctionnement est celui même du système nerveux central… » (VIII, 573)), et non l’inverse.

Partons du récit de rêve où Valéry relève plusieurs défauts :

Tous les récits de rêve sont grossièrement faux – ne représentent plus des rêves. J’entends aussi les récits que nous nous faisons de nos propres rêves ; Même nos souvenirs. Car nous les considérons ou traitons significativement – comme si on pouvait les simplifier, en détacher une suite – les décrire. Or il n’y a point de solidarité entre les moments successifs – Et nous ne pouvons les penser ensuite que dans une liaison (XVII, 851).

D’ailleurs « Le rêve est un phénomène que nous n’observons que pendant son absence[12] – Le verbe rêver n’a presque pas de ‘présent’ » (V, 351). (Soulignons cette dernière remarque « grammaticale » que Wittgenstein a faite de son côté). Comme d’autres auteurs, Valéry est sensible à la logique narrative que nous injectons après coup dans le rêve : « Le rêve est saisi, quand il se présente au réveil, dans la forme d’une aventure – c.-à-d. que nous le racontons ou le revivons en y introduisant ce qu’il faut de construction – fût-ce le minimum MOI, – pour en faire une suite représentable, unicursale – donc chronologique » (XX, 397).

La mise en discours impose une grammaire au rêve, des articulations logiques et temporelles, un ordre artificiel. C’est donc le langage qui déforme le rêve, tout comme « l’introspection altère… les faits qu’elle vise » (XIII, 508) ; le découpage de la phrase ne convient pas au rêve, il y a entre eux une sorte d’incommensurabilité. Valéry soulève le délicat problème de la temporalité du rêve qu’il déclare instantanée par opposition à la durée du discours articulé :

En particulier la forme même de Proposition, relation entre des termes, est incompatible avec le rêve – Car elle exige le temps de durée qui permet de distinguer et de réunir un sujet et un attribut. Or ce temps n’est pas donné (XVII, 858)

Ce qu’il y aurait de vraiment précieux à considérer à loisir dans le rêve, échappe essentiellement au langage. Car le langage est acte – et le rêve, s’il aboutit parfois à des actes réflexes, est en deçà du seuil d’action organisée – Il n’admet pas de temps de montage. Il est instantané – donc : pas de durée de proposition (durée telle que le sujet et l’attribut y soient en rapport de simultanéité et non de pure association (XXIII, 709).

A la fin du XXème siècle, la neurobiologie du rêve n’a pu qu’aller dans le sens de la disparité entre le temps du rêve et notre durée, disparité que suggère déjà le récit du rêve de Maury – rêve dit de la guillotine – dans L’interprétation des rêves de Freud : l’évènement initial réel qui déclenche le rêve – la chute de la tête de lit n’y est pas synchrone avec la chute du couperet de la guillotine qui clôt le rêve.

Le rêve est « transcendant au langage » (IV, 577), lequel ne peut d’adapter à sa fluidité, car il véhicule les notions de notre physique des solides comme l’identité conservée des objets : « On cherche à appliquer la mécanique des solides à un monde où les choses ne se conservent pas ; où les figures ne peuvent que se déformer, s’évanouir, se substituer… » (VIII, 505). Valéry dénonce donc une erreur de principe dans l’analyse de Freud : elle repose plus sur le récit de rêve que sur le rêve même.

Ce qui me prouve que les théories du rêve à la Freud sont vaines, c’est que l’analyse s’y porte sur des choses descriptibles en termes ordinaires – tandis que le rêve devrait être indescriptible – ou descriptible par des contradictions ou des partitions (comme – il y avait un cheval, mais je savais[13] que ce n’était pas un cheval-)… (XX, 56).

D’ailleurs la parenté entre Freud et l’« oneiromancie » suffit à le disqualifier ; l’idée que les rêves signifient est gratuite (XVII, 771) : « Ils prennent pour révélation ce qui n’est que… mutisme pur – (et par là, sans intérêt) » (XX, 314-5). À la différence de nombre d’auteurs du XXème siècle, la mise en récit du rêve n’intéresse pas Valéry, non plus que l’obligation pour ce récit de se couler dans la grammaire et la logique narrative. Cette indifférence va de pair avec le manque d’intérêt accordé à la sémantique du rêve. En revanche Valéry se préoccupe en un sens davantage de sa syntaxe ou plutôt de sa parataxe. Ce qui condamne en outre à ses yeux la théorie freudienne est la surestimation du rôle de la sexualité :

L’espèce de magie qui s’attache aux affaires sexuelles a fait donner à cet implexe une importance prédominante dans les rêves, desquels on a fait une symbolique de cette présence secrète de préoccupations. Mais je n’y crois pas. Le processus de la digestion me paraît bien plus important – et constant (XXII, 511).

Ainsi le tort des « explicateurs de rêve » est de vouloir reconstituer ce qui n’était pas constitué, et de dénaturer par le récit l’indépendance foncière de chaque état de rêve par rapport au précédent : « L’étrangeté du rêve est faite de la liaison que nous y mettons pour le revivre, et de l’interdépendance introduite alors entre productions incohérentes et hétérogènes sans unité – (par exemple paroles, sensations affectives, etc.) » (XX, 397). Valéry semble ici vouloir nier toute association spontanée d’idées et d’images dans le rêve, que ce soit par ressemblance ou par contiguïté, leurs liens sont ceux que nous (i. e. le rêveur) y introduisons. Le rêve est une « kaléidoscope » et le récit de rêve, si prisé des psychanalystes, falsifie le rêve à l’état brut que Valéry se risque à évoquer (sans remettre en cause le langage dans lequel il énonce cette évocation).

Ce qui l’intéresse dans le rêve, d’un point de vue fonctionnel et formel, est la diminution des possibilités de l’état de veille, la non conscience d’un grand nombre de relations explicites et surtout implicites qui se tiennent entre nos idées et d’autres idées, virtuelles, à l’état de veille : « le rêveur ne dispose, n’est fait, que de certains modes de transformation et de relation, moins nombreux que ceux du veilleur » (IV, 569) ;ou encore : « Le rêveur est une partie qui se prend pour un tout » (ibid.). La conscience d’un monde latéral, « cette présence latente, à portée, de choses, de propriétés, d’implicités » (XIX, 84) caractérise la veille. Le veilleur sent qu’il n’est que la partie d’un tout, le rêveur l’ignore :

la certitude d’existence de choses absentes, leur action plus ou moins forte et plus ou moins cachée, à chaque instant, exercée comme un champ de forces – de manière qu’il ne se pense, ni ne fasse rien, dans la sphère présente, qui soit en désaccord total avec les liaisons qui n’y figurent pas… C’est là du NON-rêve (XXI, 106).

Aussi Valéry a-t-il cette jolie formule pour définir un des axiomes du veilleur : « Ce qui est derrière mon dos existe ». En revanche, le rêveur n’a conscience que de ce qui est dans son champ immédiat, et dans le moment actuel, non dans une durée : « le rêve est le règne de l’instant » (XIV, 65). Au fond le rêveur est un solipsiste instantanéiste[14] qui s’ignore. Le rêve supprime le virtuel au profit de l’immédiatement actuel, et cet actuel ne peut se rattacher à aucun passé ni futur, à aucune totalité englobante. Le rêve n’est composé que de « temps courts » par opposition aux « temps prolongés que les actes coordonnés et éclairés exigent » (XXIV, 45), il manque de cette coordination essentielle à la veille.

J’incline à croire que la loi suprême du rêve, sa loi et sa condition d’existence, est l’instantané, et qu’il vit sous la pression du besoin de réponse immédiate – Et alors le hasard intervient, le moyen de fortune – Comme on prend ce qu’on a sous la main pour expédient. Alors la chose se réduit au minimum exigible de conditions (XXV, 462).

On est aux antipodes de la conception freudienne qui voit dans le rêve un rébus ayant sa logique secrète. Pour Valéry aucun sens n’est attribuable au rêve, qui ne fait qu’associer des images ou fragments d’image sous la pression du besoin, du moment, plus ou moins au hasard, mais pas toutefois de manière purement aléatoire : « Il faut un tel, on prend un homme, – un fragment d’homme – Il faudrait un canot – on s’accroche à une planche – Ainsi le discours pressé prend les premiers mots venant assez proches des justes. Il s’agit de passer, rêve ou non » (ibid.). Ici Valéry semble souscrire à une sorte d’associationnisme des idées du rêve (par similarité ou par contiguïté, il ne le dit pas) et surtout semble admettre l’idée que le rêve procède par métonymies, voire synecdoques, une idée familière aux lecteurs de Lacan.

Au fond, l’esprit éveillé s’auto-régule en éliminant des possibilités aberrantes, inhibe une infinité de combinaisons, pour maintenir un équilibre : « L’esprit éveillé ne fournit jamais l’étrange sans s’en apercevoir, le séparer et revenir sur lui – Comme le corps debout rétablit son équilibre stationnaire, contre les tentations mécaniques de chute – ou contre les vertiges naissants à partir du regard » (XXV, 91). Le rêve ne se régule pas, n’élimine pas les associations fortuites : un homme endormi exposé à un courant d’air frais rêve qu’il est au pôle alors qu’à l’état de veille « il y a des équations de condition, et leur compatibilité définit la veille. Le pôle se dessine-t-il qu’il est classé : imagination » (XI, 49). Dans le même ordre d’idées, le cauchemar s’explique par l’absence dans le rêve de tout un monde de liaisons et d’actes virtuels qui fourniraient à l’homme éveillé le moyen de sortir de situations apparemment inextricables ;là où l’homme éveillé voit assez vite les solutions à portée de sa main (pousser une porte au lieu de la tirer), le rêveur, tel l’homme en colère de Sartre, s’enferre dans son piège :

L’effort de celui qui rêve se bute sans pouvoir découvrir qu’un petit mouvement autrement dirigé le libérerait. Il presse furieusement au lieu de la tirer à soi, une porte[15]. Il ne peut diviser l’idée d’ouvrir et celle d’un des sens de son effort. Car il fait seulement ce que lui dicte son impulsion, et l’étendue actuelle de sa conscience ne comporte pas la liberté de faire servir tout son possible à son désir. Tout détour, toute manœuvre indirecte et impliquant éloignement apparent du but, perte de liaison ou de contact immédiat entre l’idée et l’acte lui est interdit. Pas de choix entre les moyens. Une résultante perpétuelle s’impose (IV, 502).

Ainsi « une foule d’embarras de rêve est exclue automatiquement de la veille, et la veille même, par elle seule, annule toute une catégorie de casse-tête » (IV, 523). De même, alors que l’esprit éveillé trie et classe, le rêve échoue à séparer et distinguer : « Le rêve mêle au maximum ce que la veille sépare, et chez les esprits très conscients, sépare au maximum » (XIX, 508). Si le rêve ne discrimine pas là où la conscience vigile sépare, où l’attention discrimine, il ne hiérarchise pas non plus les choses selon leur importance, dès lors tout ce qui advient dans le rêve est vécu comme également important et sérieux. « Rien de négligé, d’insignifiant en rêve – Mais tout en acte. Pas d’à-côtés » (XI, 484). Dans le rêve, « le fait capital est l’équivalence d’action d’évènements des ordres et des échelles les plus différents » (XV, 210), ce qui lui manque est une « hiérarchie des importances » (XIV, 795). « Il suffirait de s’imposer cette condition : tous les coups comptent, c.-à-d. égalité des chances d’attention et de développements pour tous les coups pour être dans le rêve » (VI, 397). En outre la « tonalité » mentale n’est pas perçue en rêve, par opposition aux « tons » de la veille (V, 853), à la capacité de l’esprit éveillé de distinguer par exemple le littéral du métaphorique, alors que « le rêve est l’état de réalité des figures » (IV, 528) :

Si quelqu’un dit : « je me suis cassé le nez à votre porte » et si je vois ce nez cassé… je rêve. Je ne dédouble pas le discours en sa lettre et son esprit. Le rêve aveugle, littéral – comme si tout comptait au même titre… (IV, 585).

En somme, le rêve est crédule par « l’impossibilité latente de douter » (IV, 102). Ainsi « Ce n’est pas l’étrangeté des évènements qui fait le rêve, c’est l’acceptation facile de cette étrangeté, la non-réaction, le non-impossible de cet impossible – La protestation est nulle ou infiniment petite » (XXIII, 822). Cela jette une lumière sur le rôle de la conscience dans l’état de veille : « corrections, ripostes, refus, arrêts ». La conscience est critique de tout ce qui se présente à l’esprit, et rejet de tout ce qui n’est pas pertinent eu égard à ses préoccupations immédiates. En revanche le rêve n’impose aucune barrière, ne passe rien au crible. « Dans le rêve on n’a pas le pouvoir d’éliminer purement et simplement – de négliger » (II, 227). Mais on ne saurait appeler liberté cette absence de contrainte, car le rêveur est livré au tout-venant des images qui s’imposent à lui, et qu’il ne dirige pas, il est à la merci de ses productions. Il y a peut-être liberté de l’imagination mais le rêveur en est prisonnier. Enfin, « il n’y a pas de raccourcis dans le rêve » (XII, 403) ; l’esprit n’y fonctionne pas selon un régime d’économie et de souplesse. Ni de va-et-vient : « le rêve est caractérisé par le non-revenir », « dans le rêve on ne remonte pas le courant », « le rêveur s’égare lui-même, en se suivant soi-même sans se précéder jamais » (IV, 503). Dès lors Valéry peut définir la conscience par la réversibilité des actes mentaux, une sorte de feed-back avant la Lettre : « Tout acte exécuté réversiblement est conscient » (XVIII, 308). Le rêveur suit le cours mental irréversible du rêve en prisonnier, car son psychisme est gouverné par la forme d’action nerveuse la plus élémentaire, l’action réflexe qui lie en un seul mouvement demande et réponse, la veille permet en revanche la rétro-action. Comme James, et par ailleurs Husserl, qu’il ne semble pas connaître, Valéry considère comme essentiel à la vie mentale de pouvoir se projeter en avant (protention) ou de revenir en arrière, c’est en tout cas pour lui la marque de l’esprit éveillé :

On peut considérer le réel de la veille ou l’ensemble de la veille même comme une somme de déviations à la marche rectiligne des impulsions… le veilleur peut suivre des actions liées aux choses extérieures, se plier, se préparer, devancer, attendre, choisir son acte et son temps (IV, 503)

Alors que, tel le solipsiste, voire l’animal, le rêveur est enfermé dans l’instant présent, dans un monde privé : « Ce qui me prouve à tel instants que je ne rêve pas, c’est que jouis d’une liberté à plusieurs dimensions – c’est la pluralité des mondes où je puis habiter » (XI, 626). Ces mondes possibles sont absents du rêve qui ignore d’ailleurs l’obéissance aux lois géométriques et physiques : « Quand mon doigt suit le bord de la table ronde, il doit finir par repasser par son point de départ. Mais non dans un rêve » (LXVI). L’état de rêve est un réel amoindri :

Le réel peut sans doute être mis sous forme de postulats indépendants, more geometrico. Cela fait : abolir un, deux postulats – c’est le rêve.

Ce groupements de postulats contient essentiellement le temps, – je veux dire les substitutions successives, – Le réel ne peut se concevoir instantané, (d’ailleurs notre sentiment musculaire n’existe pas dans l’instant) (ibid.)

Une dernière caractéristique du rêve est la réciprocité entre moi et les choses : « Dans le rêve il y a équation. Les choses que je vois me voient autant que je les vois. Ce que je vois alors m’explique en quelque manière, m’exprime – cela est organisé par moi, au lieu que je sois organisé par lui comme dans la veille » (LXVII). En revanche la vie éveillée est faite de contrôles et de processus rétroactifs, témoin cette « propriété remarquable que possède le système cérébro-spinal de l’homme d’agir sur soi-même » (XII, 524). Par rapport à l’homme éveillé, le rêveur est privé d’une partie de ses moyens, son monde est restreint.

La philosophie de l’esprit de Valéry étant avant tout formelle et fonctionnelle, rien n’est plus éloignée d’elle que celle de Freud tout entière consacrée à la signification des faits conscients et inconscients : « L’indépendance des opérations d’avec leur contenu, voilà le fait intellectuel éminent » (II, 241). En matière de rêve, Valéry est totalement en dehors du modèle herméneutique d’intelligibilité qu’a pu imposer une certaine interprétation du freudisme, notamment celle, plus tardive, de Ricœur. Encore une fois son intérêt se porte sur les opérations de l’esprit. Or, rien ne se prête mieux que le langage mathématique à l’expression de cet aspect formel des opérations mentales, même si les tentatives de mathématisation de l’esprit de Valéry sont loin d’être abouties.

Toutefois, en raison de cette terrible mais fascinante abstraction qu’il s’impose, les idées thermodynamiques et pré-cybernétiques, certes fécondes en elles-mêmes, ne parviennent à former qu’une ébauche de philosophie de l’esprit, dont la théorie du rêve est une des pièces maîtresses. En optant pour un modèle mathématique et une conception fonctionnaliste de l’esprit, Valéry est bien ancré dans son siècle (on peut dater de 1948 l’acte de naissance de la cybernétique avec la publication à Paris de Cybernetics de Norbert Wiener[16] ; Valéry meurt en 1945). On pourrait certes croire qu’il néglige ce que les neurosciences ont ou plutôt auront à dire: mais il n’en est rien car il comprend très bien l’immense portée dans ce domaine du concept d’organisation : « Il n’est pas de forêt vierge, de buisson d’algue marine, de dédale ou de labyrinthe cellulaire, qui soit plus riche en connexions que le domaine de l’esprit » (XV, 570), une formule pré-connexionniste que ne désavoueraient pas nos collègues mathématiciens spécialistes des réseaux de neurones…

Christiane Chauviré (Université Paris 1 – Phico/ExeCo)

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure et professeur émérite de l’UFR de Philosophie de Paris 1, Christiane Chauviré est l’une des plus grandes spécialistes de L. Wittgenstein et de C. S. Peirce. Auteur de nombreux ouvrages, dont les plus récent sont L’immanence de l’ego, (Paris, PUF, 2009), et Lire le Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, (Paris, Vrin, 2009). Elle défend une philosophie de l’esprit critique de celle qui est élaborée aujourd’hui. Elle a également créé le laboratoire de recherche Expériences et Connaissances (EXECO) (composante de l’EA 3562 « Philosophies Contemporaines »), qu’elle a dirigé jusqu’en 2010.

Bibliographie

J. Bouveresse, Essais IV, Agone, 2004

J. Bouveresse, « Wittgenstein, le vécu de signification et le rêve », Wittgenstein, dernières pensées, Bouveresse, Laugier, Rosat éds., Agone, 2002

Ch. Chauviré, Ludwig Wittgenstein, Le Seuil, Paris, 1989

Marcel Gauchet, L’inconscient cérébral, Paris, Le Seuil, 1992

Denis Perrin, Wittgenstein, Le flux et l’instant, Paris, Vrin, 2008

Judith Robinson, L’analyse de l’esprit dans les Cahiers de Valéry, José Corti, Paris, 1963

L. Soutif, Wittgenstein et le problème de l’espace visuel, Paris, Vrin, 2011

Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, Idées, NRF, Gallimard, 1957

[1] Cf. par ex. Ch. Chauviré, Ludwig Wittgenstein, Le Seuil, Paris, 1989, p. 189 et s.

[2] Poète et mystique allemand (1624-1677), de son vrai nom Johannes Scheffler, il s’exprime en poèmes, épigrammes et aphorismes. Il est notamment connu pour avoir influencé Schopenhauer, Rilke, Heidegger. Voir par ex. son Voyage Chérubinique, tr. fr. Maël Renouard, Paris, Rivages poche, 2004. On cite toujours de lui : « La rose est sans pourquoi ».

[3] Cf. Judith Robinson, L’analyse de l’esprit dans les Cahiers de Valéry, José Corti, Paris, 1963 (le titre est un clin d’œil au livre de Russell, The analysis of mind), auquel je dois beaucoup.

[4] J. Bouveresse, Essais IV, Agone, 2004, p. 171. Cf. aussi Marcel Gauchet, L’inconscient cérébral, Paris, Le Seuil, 1992. Sur la philosophie, voir, de Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, Idées, NRF, Gallimard, 1957, p. 108.

[5] Toutes nos références renvoient aux Cahiers de Valéry dans l’édition de la Pléiade due à Judith Robinson.

[6] C’est chez Valéry, qu’il aimait beaucoup citer, que Canguilhem a trouvé de quoi alimenter sa réflexion sur savoir et pouvoir, de grande portée pour l’épistémologie française de la seconde moitié du XXème siècle, puisque c’est un des axes de la pensée de Foucault.

[7] J. Bouveresse, « La philosophie d’un anti-philosophe : Paul Valéry », Essais IV, Agone, p. 171. Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, Idées NRF, Gallimard, 1957, p. 108. Cf. aussi M. Gauchet, L’inconscient cérébral, Le Seuil, 1992.

[8] Cette formule évoque le continuisme du flux de conscience de James.

[9] Notons que Charles Sanders Peirce, avec sa notion d’auto-contrôle appliquée au vivant et à certains artefacts comme le thermostat, et son idée d’auto-régulation de la vie mentale, est un précurseur encore plus ancien de la cybernétique et de son application en philosophie de l’esprit.

[10] Cf. Ch. Chauviré, Ludwig Wittgenstein, Paris, Le Seuil, 1989, p. 203.

[11] Cf. Pierre Wagner, La machine en logique, Paris, PUF, 1998

[12] Cf. Ch. Chauviré, « Le récit de rêve et son paradoxe », Wittgenstein. Dernières pensées, Bouveresse et alii éd., Agone, 2002

[13] Rappelons que cet emploi au passé du verbe savoir à la première personne dans un récit de rêve est précisément l’objet de remarques grammaticales de la part de Wittgenstein qui le trouve tout à fait problématique car il suggère rétrospectivement l’effectuation au sein du rêve d’un acte de savoir ou de l’occurrence d’un état de savoir, alors que « on n’appelle en réalité rien dans le rêve un savoir » (MS 137, p. 83a). Voir Bouveresse, « Wittgenstein, le vécu de signification et le rêve », Wittgenstein, dernières pensées, Bouveresse, Laugier, Rosat éds., Agone, 2002

[14] Sur cette forme de solipsisme qui a intrigué Wittgenstein, voir Denis Perrin, Wittgenstein, Le flux et l’instant, Paris, Vrin, 2008, et L. Soutif, Wittgenstein et le problème de l’espace visuel, Paris, Vrin, 2011.

[15] Sans vouloir majorer les ressemblances avec Wittgenstein, notons que chez ce dernier le philosophe empêtré dans un problème est comparé à l’homme qui pousse la porte au lieu de la tirer, ou bien à celui qui, en face d’un nœud compliqué, ne voit pas qu’il suffit de le trancher. Le philosophe vu par Wittgenstein, étrangement aveugle à la solution qui s’offre à lui, paralysé par une « crampe mentale », ressemble au rêveur de Valéry. Inversement les problèmes du philosophe tourmenté valent selon Valéry « les mouvements des animaux enfermés qui vont indéfiniment de gauche à droite et de droite à gauche jusqu’à tomber de fatigue. Le penseur est en cage et se meut indéfiniment entre quatre murs » (02, 871)

[16] Cf. Louis Couffignal, La cybernétique, Paris, Puf, Que sais-je ?, 1968, et J.P. Dupuy