Thanatofictions (1)

Isabelle Rachel Casta. Professeur de littérature française – Université d’Artois

« MORTUI DOCENT VIVOS » : THANATOFICTIONS !

Quand les séries éclairent le discours médico-légal…

« Regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler, comme les abeilles dans une ruche de verre ».

L’ange Heurtebise dans Orphée (Jean Cocteau, 1949).

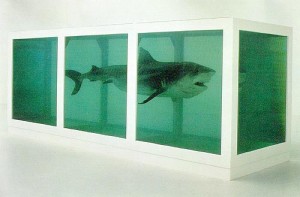

Une récente exposition, intitulée « Our Body : à corps ouvert [i] » a soulevé des torrents d’indignation et des océans de questions, et après deux mois de « carrière » parisienne, a définitivement été frappée d’interdit (ordonnance du 21 avril 2009, TGI de Paris) – ce qui peut tout à fait se concevoir compte tenu du caractère éventuellement perturbant des « objets » exposés – mais ce qui en même temps révèle notre échelle de valeur de la « supportabilité » face au cadavre, à ses traitements (im) possibles et/ou (in) tenables.

Or, les séries télévisées à succès, les « blockbusters » dans la lignée de Seven et du Silence des Agneaux regorgent littéralement de scènes d’autopsie, de personnages de légistes ou d’anthropologues judiciaires : on peut parler d’une « nécropoétique » renouvelée, loin des classiques memento mori ou de la « belle mort » des romantiques anglais. Et pour mesurer l’impact d’une telle thématique dans la vie réelle, il n’est que de constater le bond prodigieux des demandes de spécialisation en médecine légale des étudiants français[ii], ou l’accroissement insolite de l’intérêt pour la criminalistique[iii] et surtout, Experts oblige, pour la désormais fameuse Police technique et scientifique (PTS), qui en 2005 a vu arriver 5500 dossiers pour 225 postes, soit un pic de 20 % de plus en un an.

Sans doute faut-il y lire l’héritage des grandes figures littéraires de médecins dévoués ou démoniaques, qui touchent désormais aux mythèmes (Balzac, Zola, Wells, A.J. Cronin…), le versant ensoleillé de l’isotopie du savant génial mais candide se noyant peu à peu sous les ombres inquiétantes de Caligari[iv] ou de Mabuse[v], nécromants pseudo-scientifiques au fort parfum de thaumaturges. C’est ainsi que depuis quelques années (on songera au Necropolis de Herbert Liebermann – 1977 – comme origine acceptable) domine la figure du légiste, ami de la décomposition, de la puanteur et des mouches, ces vrombissantes gardiennes des scènes de crime.. La surabondance des séries à succès qui se déroulent, en tout ou en partie, dans une morgue et/ou une entreprise d’embaumement nous adresse en tout cas un signe fort : l’I.M.L.[vi] est le « it » lieu, le cadre fictionnel qui fait rêver et frissonner.

Ce qui amène peut-être une sorte de compulsion de réparation, exercée par le truchement de professionnels toujours présentés comme hypercompétents, ce « Letzte Zeuge[vii] », cette Temperance Brennan[viii] surdouée, ou cette famille Fisher[ix] tout entière qui dévale les escaliers le matin pour aller embaumer les morts qui reposent au sous-sol… Qu’ils soient légistes ou thanatopracteurs, tous ont en commun d’avoir dépassé, depuis longtemps, le stade banal de l’effroi, du dégoût, de l’ignorance crasse. Véritable propédeutique de l’exercice médical, ces séries permettent, selon la formule de Michel Foucault, de fixer sur le cadavre « le regard d’un œil qui a vu la mort. Grand œil blanc qui dénoue la vie ». (Foucault, 1963, p. 147).

Néanmoins le show doit rester ludique, léger, sinon… ce n’est plus de la télévision ! Quels choix opérer, quelles ré-articulations proposer, pour garder vivaces les deux conditions d’une « thanatologie spectaculaire » ? Car il s’agit bien d’une « danse avec la mort », avec ses figures obligées, ses morceaux de bravoure et ses « prima donna » du scalpel et de la bétadine…

I/ Un objet d’effroi et de discours

Les « accidents » (au sens philosophique) de la quête de vérité, qu’elle soit banalement policière ou plus métaphysique, réhabilitent en tout cas pleinement le corps du mort, ne l’externalisent plus du récit, comme un protagoniste gênant qui ne ferait qu’encombrer. Il est et reste le centre du processus, le maître muet et douloureux d’une lente révélation le glyphe à décrypter par de patientes et savantes analyses. Ce n’est pas l’illusion ressuscitante des histoires de détective à la Leroux, ou des sagas vampiriques (Stephenie Meyer), mais la parole redonnée à celui qui n’a plus de voix, la « lumen opacatum » d’un départ définitif mais pour un instant différé : « Seul, si froid, environné de silence, l’homme mort attend, il m’attend. Je suis le dernier être auquel il se confiera avec des mots qui ne sont pas de ce monde […] à la morgue où je déploierais tout mon talent pour le faire parler, à moi seule » (Cornwell, 2001, p. 115). Cela n’empêche pas David Le Breton d’insister sur la nécessaire froideur à maintenir entre légiste et autopsié, froideur qui rejoint l’anthropologique séparation qui règle depuis toujours le séjour des morts et celui des vivants : « L’homme disséqué est dépersonnalisé et perçu comme une matière inerte dont il faut déconstruire les éléments, démembrer la forme, il est un bel outil d’apprentissage. L’émotion est tenue à distance ». (Le Breton, 1993).

On trouve un écho de cette impersonnalisation forcée dans de nombreux romans et séries, mais c’est généralement pour la réfuter peu après en affirmant que même le plus endurci des légistes est submergé par l’émotion, etc. : « La mort est donc pour moi chose habituelle. Son odeur, sa vue, son idée même me sont familières. Sur le plan des émotions, mon métier m’a endurcie. J’ai appris à rester détachée. Pourtant, quelque chose chez cette vieille femme faisait voler en éclat ma carapace » (Reichs, 2004, p. 13).

La raison de cette captatio benevolentiae ? Tout simplement le besoin d’identification du lectorat ; or, personne ne peut s’identifier durablement à quelqu’un qui baille ou mange un sandwich devant un corps putréfié, surtout si ce personnage est le héros ; s’il est un comparse, alors cela devient une figure obligée : le légiste rigolard et « vanneur » que rien ne révulse et qui plonge dans la consternation horrifiée tout son entourage (Pluvinage dans la série Boulevard du Palais, par exemple). Pourtant, la « vulgate » adoptée par la plupart des criminalistes penche plutôt vers le pathétique et le sérieux, seuls garants d’une « politacally correctness » due aux morts, surtout aux Etats-Unis où la majorité du lectorat attend sur ces sujets une certaine gravité, disons, de bon aloi : « Les morts forment de muettes armées auxquelles je faisais appel pour qu’elles nous sauvent tous. » (Cornwell, 1995, p. 317).

Faire allégeance à ceux qui sont partis « de l’autre côté » permet ensuite à toute l’infrastructure criminalistique de se déployer, dans ses fastes glaçants. Moins consensuel, Michel Houellebecq élève, lui, une sorte de « cantique de la pourriture » qui profère notre immanence d’être périssable, sans pour autant abdiquer notre grandeur : « Le monde pue. Il n’y a pas de fantôme sous la lune tumescente. Il n’y a que des cadavres gonflés, ballonnés et noirs, sur le point d’éclater dans un vomissement pestilentiel ». (Houellebecq, 1999, p. 73).

Intronisation/détronisation, figuration/défiguration : le cadavre s’efface des visualités de ce monde, quand le message enfin a été lu.

« Ecce homo », semble dire chaque légiste à l’orée de chaque autopsie. La précision des gestes, la spécialisation des instruments (la scie, le crâniotome, puis le spectromètre et le chromatographe en phase gazeuse), la basse température, les odeurs qui résistent à tout – et à qui personne ne résiste, gimmick amplement souligné dans toutes les séries – participent de cet isolat, de cette cérémonie médico-légale tant de fois constatée et commentée.

Invasive et réparatrice, la nécropsie semble obéir à dialectique hégelienne de la Aufhebung ; il s’agit d’ôter d’abord quelque chose (ici, la forme humaine, l’intégrité du corps, le respect de son intangibilité, etc.) pour le restaurer ensuite plus complètement, plus profondément : le corps recousu est désormais pacifié, il a livré son ultime vérité, son secret, parfois le modus operandi de sa mise à mort, la signature de l’assassin ; il est « subsumé » par rapport à l’état antérieur à l’autopsie : le même, mais changé en mieux, après un « passage dans la nuit du Sens », cette apparente altération de son éthos primitif. Il rejoint ainsi l’analyse du philosophe Michel Foucault, pour qui : « […] dans la hardiesse du geste qui ne viole que pour mettre à jour, le cadavre devient le plus clair moment dans les figures de la vérité ». (Foucault, 1963, p.126). La morgue est bien le lieu paradoxal de notre plus grande technicité, et de notre plus extrême vulnérabilité : l’homme y est roi, et mendiant.

Charles Grivel avait, de cette aporie, une vision saisissante : « L’exposition du cadavre au lieu même du crime pointe l’irrégularité de la composition pour la renfermer sur elle-même comme un pur calque d’un pur combat purement événementiel et sans référence à une autre logique. […] La place d’effroi dans le milieu de l’œil : c’est de celle-ci qu’on partira. » (Grivel, 1995, p. 112-113).

II/ Fascination/répulsion : un jeu trouble

La puissante ambiguïté qui gouverne notre confrontation au corps mort, au corps du mort, revêt deux figures archétypiques particulièrement riches en enseignement : la fascination épouvantée pour l’objet-cadavre (et son cortège de fictions exorcisantes sur les spectres, zombies, vampires, revenants… qui n’en sont que la textualisation fantasmagorique), puis la transformation de la répulsion en gratitude, lorsque le cadavre hideux redevient une figure herméneutique majeure, lourd d’une vérité que nous accueillons enfin sans réticence.

Il n’a de toute façon jamais été simple de surmonter l’interdit qui frappe le corps du mort pour procéder à son autopsie ; l’historien Grégoire Chamayou nous le rappelle crûment, en évoquant, à propos de l’expérimentation en général, la devise de certains légistes : « facere experimentum in corpore vili », c’est-à-dire : faisons des expériences sur un corps vil… On ajoutera : car seuls ceux-ci sont d’un accès aisé ! Souvenons-nous de L’Impasse aux violences, film britannique de John Gilling (1959), où des brutes sadiques fournissent en cadavres « frais » un professeur de médecine sans scrupules… Cette « gène », souvent transformée en exploitation sociale mal déguisée (mendiants, filles de joie, déments ou condamnés fournissant les gros bataillons des fameux « corps vils »), se traduit aujourd’hui par une proclamation sans cesse réaffirmée du respect dû aux morts, de l’intimité spéciale entre le légiste et « son » cadavre, de la considération éprouvée et soulignée à tout instant entre le corps du mort et celui/celle qui va en violer l’enveloppe charnelle ; le légiste va parfois jusqu’à s’imaginer à la place du mort : « L’idée vertigineuse la traversa soudain que c’était elle qu’elle voyait sur cette table. Qu’elle assistait à l’autopsie de son propre cadavre. » (Gerritsen, 2007), p. 53).

En contrepartie, les contraintes et servitudes du métier sont hautement manifestes, comme s’il fallait payer cher le privilège particulier qui consiste à manier la scie Stryker et le kit de thoracotomie dans le fracas de la soufflerie et des outils métalliques, sous la lumière crue des lampes : « Depuis sept heures du matin elle respirait l’arôme de la mort, tellement familier qu’elle ne broncha pas lorsque se lame incisa la peau froide et qu’une odeur nauséabonde s’échappa des organes mis à nu. » (Gerritsen, 2009, p. 16). On le voit, l’ekphrasis sérielle de l’autopsie suit à peu près toujours le même schéma : dégoût du profane, impassibilité du légiste, déploration de la vénusté détruite de la victime, précision hyperréaliste des gestes et des instruments (c’est l’effet « Urgences », ses « gaz du sang » et ses « O Neg »), odeurs épouvantables – il y aurait de quoi rédiger une anthologie – et pour finir résultats du labo et ultima verba sur la condition humaine, fragile[x], et les pouvoirs du légistes, immenses mais dérisoires. Le punctum du texte, ce corps couronné d’insectes comme la tête de cochon dans Sa Majesté des mouches, nous renvoie l’image grimaçante et dérangeante du « puzzle biologique » que nous formons, et peut en effet déclencher, chez les plus sensibles des lecteurs, les mêmes réflexes hépatiques que chez l’officier Marley, pourtant aguerrie : « Elle alla droit aux toilettes, s’accroupit devant la cuvette et se mit à vomir, secouée de haut le cœur, jusqu’à ne plus expulser que des filet de salive brunâtre ». (Hayder, 2009, p. 59). Danse avec les morts…

Un constat s’impose sans difficulté pour clore cette seconde partie : à travers films[xi], romans et séries innombrables, le cadavre est devenu en quelques années un « must » dans le casting des œuvres à succès. La vague de fond a été préparée par les séries « médicales », types Docteur House ou Grey’s Anatomy, – et je citais plus haut la vétérante, Urgences, dont les 15 saisons se sont achevées récemment – puis l’attention s’est déportée du malade vers le mort, et par voie de conséquence de l’urgentiste vers le coroner ou le thanatopracteur. La fascination récente ressentie pour le métier de légiste surprend un peu les praticiens : eux n’ont pas l’impression d’exercer une profession aussi attrayante, et ils s’en expliquent d’ailleurs dans Les Enquêteurs de l’ombre, un excellent documentaire d’Eléonore Manéglier (France, 2009). Pourtant l’image de Scully chaussant ses lunettes anti-projection dans X-Files continue de passionner les aficionados, tandis que les multiples descriptions de l’habillage, puis du déshabillage, des légistes chez P. Cornwell et K. Reichs confèrent à la pratique la pompe sacerdotale des instants sacrés ou des « mystères » gréco-latins.

L’entomologie forensique (nous adoptons cet anglicisme, en usage dans tous les compendia sur la question) pose la question de la vérité aux plus infimes créatures : les larves, leurs exuvies, leurs carapaces ; ces asticots qui s’emparent de nous, de nos organes et de nos tissus mous dès que la mort nous a saisis sont en effet les meilleurs alliés de la justice : ils diront quand a eu lieu le décès, où, dans quelles circonstances météorologiques… Ce sont les huit fameuses « escouades de la mort », mises en évidence par un vétérinaire, Jean-Pierre Mégnin, qui en deux ouvrages a jeté toutes les bases de l’entomologie légale (Faune des tombeaux, 1887 et La faune des cadavres : application de l’entomologie à la médecine légale, 1894). Que l’infiniment petit, le négligeable, le quasi invisible délivre le secret de notre fin est l’un des paradoxes de l’investigation post mortem, et sans doute l’une des raisons qui a motivé William Bass, l’anthropologue le plus célèbre d’Amérique : sa « ferme des corps[xii] » (Body Farm) est un lieu unique au monde, entièrement dévolu à la mise en situation de cadavres altérés, dans toutes les positions et tous les environnements possibles. Les visiteurs (triés sur le volet) marchent littéralement sur les corps, ce qui a amené Bass à accrocher une pancarte au message succinct : NO CROSS-CONTAMINATION ! Comprendre : ne vomissez pas sur mes cadavres ! vous mêleriez vos bactéries aux leurs…

[i] Proposée par Pascal Bernardin à Lyon, Marseille puis Paris, cette exhibition n’est jamais que la timide reprise du grand show américain «Our Body : The Universe Within », présenté à Orlando et drainant des recettes fabuleuses – on parle de 700 millions de dollars. La tradition du « cabinet des horreurs » ambulant ne s’étant jamais tout à fait éteinte, on peut voir l’invention de l’anatomiste allemand Günther von Hagens (la « plastination ») comme le dernier avatar – rentable – des anciens cirques où femmes à barbe et frères siamois faisaient la joie (et l’effroi) des badauds… Des dizaines d’expos concurrentes tournent de par le monde, et la question qui se pose est évidemment celle de la provenance de ces corps aux traits invariablement orientaux : condamnés à mort chinois ? C’est l’hypothèse la plus probable et ce n’est pas la moins sinistre. Les souvenirs des « traitements » réservés aux corps des suppliciés juifs par les nazis ne sont pas si lointains, que la gêne et le dégoût ne viennent nous submerger. Mais la loi de l’offre et de la demande joue contre ces pudeurs d’un autre âge…

[ii] Un ouvrage passionnant fait le point sur la question : Profession médecin légiste, écrit par Bernard Marc aux éditions Démos, 2009. L’engouement actuel pour le métier n’empêche pas une pénurie chronique, qui oblige à se tourner de plus en plus vers l’autopsie virtuelle, ou « virtopsie ».

[iii] Pas moins de 80 cursus préparent aux métiers de la criminologie en général ; citons Lille, Aix-Marseille, Rennes II, Pau, Paris VIII et Poitiers : la profession, très encadrée, veut empêcher que ne se proclament « profileurs » des amateurs enfiévrés sans réelles compétences juridiques, balistiques, entomologistes, anatomo-pathologiques, etc.

[iv] Le Cabinet du Docteur Caligari est un film expressionniste allemand de Robert Wiene (1919).

[v] Personnage créé par le romancier Norbert Jacques, le Docteur Mabuse est surtout connu par les adaptations cinématographiques réalisées par Fritz Lang en 1922, 1933 et 1960.

[vi] Institut médico-légal ; le terme de « morgue », plus sinistre et plus imagé, renvoie en fait au guichet des prisons d’où les gardiens « morguaient » (regardaient attentivement) les prisonniers…

[vii] Cette excellente série allemande (Stephan Bernhard, 1998) s’intitule en français Le dernier témoin ; il s’agit évidemment du légiste, seul autorisé à se pencher sur le corps ouvert et à scruter les organes, les fluides, les tissus… qui racontent l’histoire d’un être dans sa plus totale intimité, celle du physiologique.

[viii] Rendue mondialement célèbre par la série Bones (Hart Hanson, 2005), Temperance Brennan est anthropologue judiciaire dans les romans quasi autobiographiques de sa créatrice, Kathy Reichs. Rivale officielle de la Kay Scarpetta de Patricia Cornwell, Tempe est capable de reconstituer un corps entier à partir d’une molaire ou d’une vertèbre, et passe aisément de l’ontogenèse à la phylogenèse – ce que ne font pas forcément ses consoeurs « seulement » légistes.

[ix] Le feuilleton Six feet under (« Six pieds sous terre », Alan Ball, 2001) a séduit et parfois choqué par la crudité de ses scènes sexuelles autant que par l’omniprésence des morts dans l’intimité de cette famille d’embaumeurs. Le générique inquiétant, les prologues inéluctablement meurtriers et l’atmosphère curieusement « provinciale » de l’ensemble tranchent radicalement avec les séries voisines, de type Preuves à l’appui ou Coroner da Vinci.

[x] La méditation sur le cadavre écorché en salle d’autopsie ressemble aux anciennes vanités : « Comme l’os humain est vulnérable ! pensa-t-elle. (…) l’une après l’autre, les côtes cèdent sous l’acier trempé. Nous sommes faits d’une matière fragile » (Gerritsen, 2007, p. 48).

[xi] Un exemple parmi cent : le film japonais Departures (Okuribito) a valu l’oscar du meilleur film étranger à son réalisateur Yojiro Takita en racontant l’initiation à la thanatopraxie d’un jeune violoncelliste devenu croque-mort, maladroit et impressionnable…

[xii] Deux hectares près de Knoxville dans le Tennessee sont entièrement voués aux morts en figure de vérité ; le nom technique de l’endroit est : le Forensics Anthropology Center of Tennessee, et il doit en grande partie sa célébrité au roman de P. Cornwell qui lui est consacré : La séquence des corps (1995).