Technoscience

Propositions épistémologiques

pour un devenir-concept d’une idée devenue embarrassante

Jean-Hugues Barthélémy est directeur du Centre international des études simondoniennes (CIDES), et chercheur associé à l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense

On le sait, l’idée de « technoscience » est fort décriée aujourd’hui, et nous verrons que, de fait, elle n’est jamais devenue un concept, faute d’avoir été véritablement exploitée dans le potentiel épistémologique que recélait sa première acception philosophique. Un rappel historique s’impose au préalable : le nom commun « technoscience » existe depuis 1956, et l’adjectif « technoscientifique » lui est encore antérieur[1]. C’est cependant au philosophe belge Gilbert Hottois que l’on doit d’en avoir élaboré à partir de 1979 une première acception proprement philosophique[2]. Or, sous l’impulsion conjointe de Bruno Latour et de Jean-François Lyotard, le potentiel épistémologique de cette acception philosophique a été vite oublié au profit d’acceptions plus socio-politiques, qui ont par ailleurs fait de « technoscience » une idée de plus en plus floue, et à chaque fois plus ou moins boiteuse – hormis, nous le verrons, chez Jean-Marc Lévy-Leblond.

Par-delà ce que Hottois a ainsi été amené à qualifier de « cacophonie », nous voudrions revenir ici au potentiel épistémologique resté quelque peu inexploité de la notion de technoscience, mais aussi au lien entre ce potentiel et certaines compréhensions des conditions de l’objectivité physique qui ont précédé l’existence même de la notion de technoscience. Car si l’on veut que cette idée confuse devienne un concept, il faut lui faire désigner, non pas la transformation techno-capitaliste des visées de la recherche fondamentale et la sortie de la science proprement dite – ce que dit déjà la notion de technocratie -, ni même et encore moins un prétendu âge où « la science » aurait de nouvelles conditions fondamentalement techniques, mais seulement l’âge – post-bachelardien ou simondonien[3] – de la compréhension pleine et entière, provoquée par la physique quantique, des conditions techniques qui ont toujours été celles de l’ob-jectivité physique depuis Galilée. C’est pourquoi nous l’écrirons à terme « (techno)science ».

Parmi les compréhensions avancées de la physique qui ont même précédé l’existence de la notion de technoscience, nous retiendrons ici celle de Heidegger, mais pour la contrer là où elle prétend disqualifier la science au nom de la différence entre exactitude et vérité : si Heidegger a bien saisi que l’ob-jectivité physique est techniquement conditionnée, il a malheureusement réduit la technique à un calcul, et la technique moderne à une « pro-vocation » (Heraus-fordern), réduisant par là même et transitivement la physique moderne à une entreprise d’ « arraisonnement » (Gestell) de la nature.

Hottois et le potentiel épistémologique de l’idée de technoscience

Si Hottois a exprimé en 2004 dans Philosophies des sciences, philosophies des techniques son mécontentement relatif à l’égard de ce qu’était devenue l’idée philosophique de technoscience proposée par lui vingt-cinq ans plus tôt, c’est parce que la disparition de la dimension proprement épistémologique qu’il avait donnée à cette idée était aggravée par le flou grandissant, et souvent même l’incohérence, de la notion désormais socio-politique de technoscience. Non que Hottois ait revendiqué pour sa part un véritable concept de technoscience, mais le « foyer de problèmes » qu’il entendait désigner par ce qui n’était encore qu’une idée avait du moins le mérite de receler un potentiel proprement épistémologique et cohérent à la fois : contre l’ « inflation du langage » liée à la philosophie analytique comme au post-structuralisme, mais aussi contre des philosophies des sciences encore trop substantialistes et trop axées sur une conception « logothéorique » de la science, il s’agissait pour lui d’envisager la réalité découverte par les sciences comme étant « processuelle, interactive, technique »[4]. Étrange formule à vrai dire, qui fait de la réalité elle-même une réalité technique. Sans doute Hottois n’avait-il pas, en 1984 dans Le signe et la technique[5], exploré les conditions épistémologiques d’un tel paradoxe. Mais son propos rétrospectif de 2004 est clair à cet égard : son idée de technoscience avait pour « préhistoire proche » les débats épistémologiques et ontologiques « autour de la naissance de la physique quantique ». Hottois ajoute :

« Gaston Bachelard (1884-1962) en tira les leçons et son “nouvel esprit scientifique” fait songer à la notion de technoscience, car il accentue le primat de l’opératoire mathématique et technique. Sur la même page du Nouvel esprit scientifique, qui date de 1934, Bachelard utilise l’expression “science technique” et “phénoménotechnique” pour évoquer la “véritable phénoménologie scientifique” contemporaine »[6].

Si les conditions épistémologiques du paradoxe évoqué plus haut n’avaient pas été explorées par Hottois, c’est parce que subsistait dans sa pensée une ambiguïté dont ce propos rétrospectif, quelle que soit sa valeur réflexive, garde encore la trace : en faisant dire à « phénoménotechnique » la même chose que « nouvel esprit scientifique », Hottois transforme la pensée bachelardienne et laisse croire à des conditions techniques qui seraient propres à « la science » contemporaine, alors qu’il s’agit chez Bachelard de physique et que celle-ci a toujours été, à ses yeux, mathématico-instrumentalement fondée. Chez Bachelard, le « nouvel esprit scientifique » réside en fait seulement dans l’anti-substantialisme rattaché à la compréhension nouvelle de cet état de fait originel qu’est le caractère phénoménotechnique de la connaissance physique depuis Galilée. Hottois, lui, écrivait en 1984 que la technoscience se définissait par « l’indissolubilité des deux pôles théorique et technique-opératoire ; le primat ultime de la technique sur la theoria »[7], et il laissait entendre qu’il y aurait là rupture avec la science seulement moderne.

Actualiser le potentiel épistémologique resté partiellement inexploité de la notion de technoscience, ce serait donc, après Hottois et par-delà ses ambiguïtés, prolonger Bachelard en ce qu’il a d’irréductible à la lecture qu’en fait le premier : si la physique quantique est ce qui a provoqué la pleine compréhension du caractère fondamentalement mathématico-instrumental de l’ « information »[8] physique sur la nature, c’est parce que cette physique quantique a pour objet une réalité qui se définit par son caractère relationnel et son actualisation phénoménotechnique, nature et technique ne faisant plus qu’un au sein du processus de genèse qu’est le réel fondamental en tant que prise de forme ou information. « Technoscience » dit seulement, mais pour une fois avec précision, l’âge de cette compréhension plutôt qu’un prétendu « nouvel âge de la science ». Et nous verrons bientôt avec Jean-Marc Lévy-Leblond que si l’on veut à toute force parler, sur le terrain non plus épistémologique mais socio-politique, d’un « nouvel âge » de la science, alors cet âge technocratique est celui où la signification même de « science » doit changer, car en réalité la techno-« science » (à écrire ainsi dans ce cas) y serait autre chose que ce que l’on a toujours appelé « science ».

La dérive socio-politique d’une notion jamais devenue concept

Hottois entrouvrait donc lui-même la porte pour les acceptions faisant de « technoscience » ce qui dirait la spécificité de « la science » contemporaine dans sa différence par rapport à « la science » moderne. Or, cette spécificité n’est pas épistémologique mais socio-politique, et en cela au moins il était conséquent, de la part de Latour comme de Lyotard, de faire passer la notion de technoscience dans le champ clairement socio-politique. Reste qu’en procédant à ce transfert, ils ont d’une part occulté le potentiel épistémologique dont Hottois, en 2004, formule rétrospectivement l’origine – restée inexploitée. D’autre part, à la différence de Lévy-Leblond, ils ont introduit un flou conceptuel dans les questions qu’ils prétendaient traiter. Cela est vrai d’abord de Lyotard, qui, sous prétexte que « la science » serait techniquement conditionnée et que la technique serait efficience rentable au sein du « technocapitalisme », finit par confondre au moins tendanciellement science, technique et capitalisme, de sorte que François-David Sebbah[9] peut aujourd’hui se demander si, chez Lyotard comme chez Dominique Janicaud[10], ce ne serait pas le capitalisme qui se laisserait inversement comprendre à partir de la technoscience. Question qui, parce qu’elle porte sur l’ordre des choses, trahit le fait qu’en gagnant en extension, la notion lyotardienne de technoscience a bien perdu en clarté. Ainsi Sebbah conclut-il :

« Si la technoscience est “partout”, ne risque-t-elle pas de se faire insaisissable, de n’être située “nulle part”, de s’évanouir dans l’indétermination ? […] Un discours relevant de la philosophie politique ou de l’économie politique dissoudrait nécessairement la technoscience, du simple fait de la penser à partir de coordonnées qui seraient étrangères à son essence »[11].

Chez Latour le problème est plus complexe, dans la mesure où sa théorie de l’acteur-réseau n’est rien d’autre qu’une ambitieuse tentative de réforme de la conceptualité philosophique elle-même à partir de la sociologie des sciences en tant que celle-ci doit, réciproquement, se défaire du trop facile constructivisme social. Ainsi la théorie de l’acteur-réseau se veut-elle au-delà du débat entre l’« internalisme » des épistémologues et l’« externalisme » tendanciellement relativiste du constructivisme social[12]. Ce sont donc moins les intentions de Latour que sa capacité à ne pas retomber dans l’un des pôles des alternatives à dépasser qu’il s’agit d’interroger. Or, de même que sa position a paru à beaucoup retomber dans un relativisme au moins résiduel quoique dénié[13], de même son propos sur la technoscience a été jugé non seulement d’une obscurité remarquable, mais aussi et en définitive dissolvant pour la notion même de technique[14]. Comme l’écrit à juste titre Bernadette Bensaude-Vincent :

[…] dans la définition [de la technoscience] proposée [par Latour], on ne retrouve plus trace ni de science ni de technique. Dans sa volonté d’ouvrir la boîte noire où sont habituellement dissimulées toutes les techniques qui habitent le laboratoire scientifique comme notre monde quotidien, Latour est plus sensible à la prolifération des médiations qu’à leur aspect technique. […] Le mot “technique” semble pris ici dans son sens très “peu technique” – d’ensemble des procédés servant à produire une œuvre. Latour parle de modus operandi. La technique devient alors un ensemble de procédures formelles et perd tout contact avec le monde matériel »[15].

Ce qui s’exprime ici, c’est le fait que même si Latour insiste bien sur les médiations techniques en science, il n’entre cependant pas dans les fonctionnements techniques. À la différence de Gilbert Simondon, donc, Latour nomme « naturalisation », non pas le fait que les instruments de connaissance intègrent dans leur fonctionnement lui-même de plus en plus de lois naturelles afin d’ouvrir à la connaissance des lois qui restent encore à découvrir, mais simplement le fait que certains objets soient reconnus dans leur réalité, laquelle aurait toujours dans le même temps besoin pour cela d’être « socialisée » via des techniques qui n’ont elles-mêmes de sens que par le « Collectif » humano-techno-naturel en quoi consiste le « réseau d’actants ». Discours dont la force novatrice se paie d’une généralité et d’une obscurité métaphorique qui sont certes souvent revendiquées, mais parfois aussi seulement avouées[16].

Les tentatives récentes de clarification

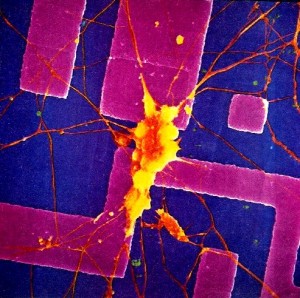

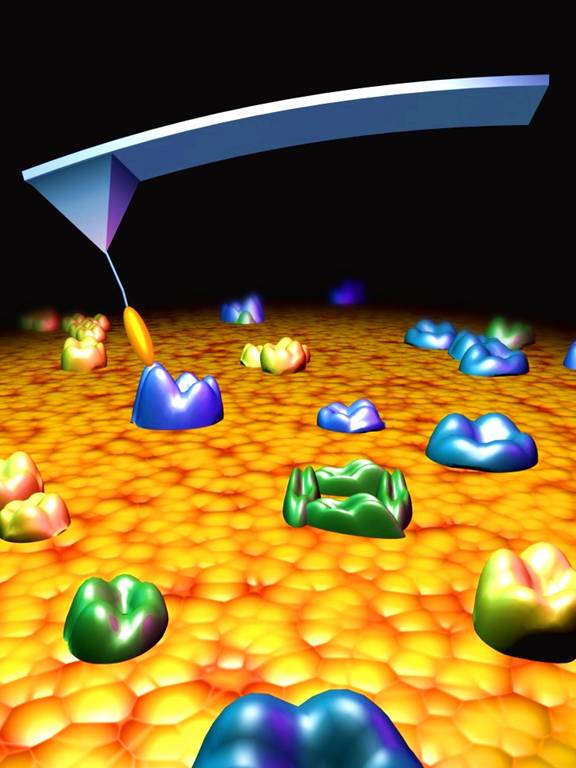

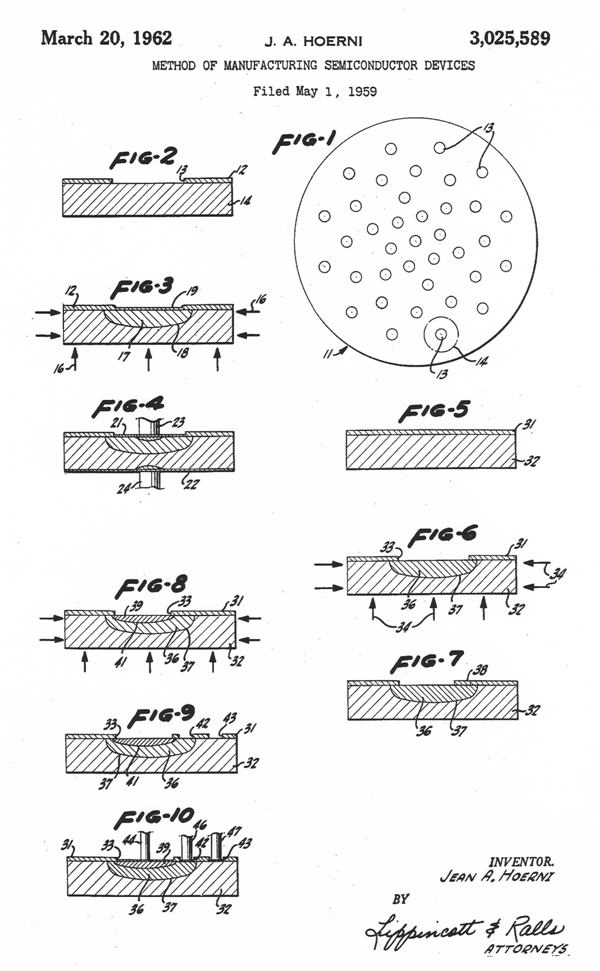

Dans “Matters of Interest : The Objects of Research in Science and Technoscience”[17], Bernadette Bensaude-Vincent, Sacha Loeve, Alfred Nordmann et Astrid Schwartz tentent de redonner une certaine consistance à l’idée de technoscience en prolongeant les réflexions déjà posées par Bensaude-Vincent dans Les Vertiges de la technoscience, où était proposé de réserver cette dénomination à la convergence des sciences et des techniques via la « convergence NBIC » comprise comme « faisceau de savoirs » dont le « pôle attracteur » serait « un rêve : la pure plasticité, horizon indéfini de possibles »[18]. Dans cette analyse, la dite « convergence » entre les domaines des nanotechnologies (N), des biotechnologies (B), de l’informatique (I) et des sciences cognitives (C) renforce la convergence techno-scientifique dont chacun de ces domaines est déjà le vecteur.

Nos quatre auteurs proposent alors de distinguer entre science et technoscience selon le critère de la finalité des expériences : en science elles servent à tester une hypothèse, tandis qu’en technoscience elles ouvrent à des possibles non prévus. La différence quant aux finalités des expériences s’expliquerait en définitive par une différence quant à l’ontologie latente : en science l’ontologie est celle des faits à expliquer, tandis qu’en technoscience les objets ne sont pas rattachés à des faits mais à la possibilité d’un devenir. Distinction sans doute pleine de sens, mais on pourra alors s’interroger sur ce qui distingue vraiment les nanotechnologies, par exemple, d’une sorte de très fine ingénierie empirique qu’il était, de fait, pertinent de ne pas nommer « nanosciences ». Mieux encore : si ces technologies aventureuses – parce que tournées vers les possibles – ne sont certes pas de la pure science appliquée (techno-logos) sachant ce qu’elle fait mais bien plutôt un savoir tiré d’expériences fondamentalement ouvertes, en quoi sont-elles pour autant de la technoscience plutôt qu’un simple savoir techno-empiriquement extorqué ?[19]

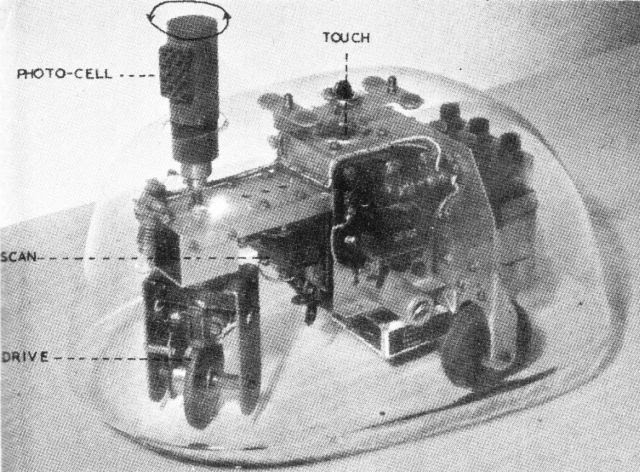

C’est pourquoi on pourra préférer l’analyse de Lévy-Leblond, qui a le mérite d’assumer une acception socio-politique de « technoscience » afin d’y assumer aussi les conséquences de ce choix : « nous sommes à la fin de quelque chose, à la fin de la science, tout au moins d’une certaine science telle que nous l’avons connue »[20]. Dès lors, en effet, que l’on choisit de faire dire à « technoscience » ce qui se distingue de la science, il faut penser la première comme techno-« science », c’est-à-dire comme le fruit d’une époque technocratique où s’efface ce que l’on entendait jusqu’ici par « science ». Ce que décrit Lévy-Leblond dans « La technoscience va-t-elle étouffer la science ? » puis dans Le grand écart. La science entre technique et culture[21], c’est un âge où le couplage à la technique, qui a toujours été définitoire de la physique depuis Galilée, tend à devenir absorption de la recherche fondamentale et de l’activité théorique de découverte par la recherche appliquée et l’activité technique d’invention. C’est pourquoi Lévy-Leblond date l’avènement de la techno-« science » de cet « instant historique précis et particulièrement aigu » où fut construite la première arme nucléaire « dans le cadre du projet Manhattan à Los Alamos » : depuis cet instant historique s’est creusé « un véritable arraisonnement de la connaissance scientifique par ses propres résultats techniques », le paradoxe étant alors que « nous en arrivons à une situation où la technique progresse toujours, mais d’une façon à nouveau de plus en plus autonome. Nombre des découvertes potentiellement utilisables de ces dernières années sont scientifiquement incomprises » [22].

Actualiser les potentiels : penser la (techno)science par-delà le Gestell

Il est pour nous particulièrement utile que Lévy-Leblond s’exprime en termes heideggériens d’ « arraisonnement ». Car c’est à partir d’une critique de la pensée heideggérienne du Gestell que nous voulons revenir au potentiel épistémologique recelé par l’acception philosophique première de « technoscience », s’il est vrai que l’acception socio-politique donnée à ce terme par Lévy-Leblond lui fait désigner, elle, ce que dit déjà la notion de technocratie. Le mérite de Lévy-Leblond est d’avoir rendu à la fois claire et cohérente une acception socio-politique du terme qui, chez Lyotard ou Latour, ne l’était guère. Le mérite de Heidegger est d’avoir compris avant beaucoup d’autres que, sur le plan cette fois épistémologique, la technique était la condition fondamentale de l’ob-jectivité physique. La critique interne de la pensée heideggérienne du Gestell, telle que nous l’avons mené ailleurs[23], pourra ici être brièvement résumée, dans la mesure où cette critique conduit, contre le règne heideggérien de la « vérité » prétendument réservée à la « Pensée » philosophique, à réhabiliter l’exactitude ob-jectivante que dévalorisait Heidegger, et qui est issue du décentrement mathématico-instrumental du sujet connaissant de la physique. Nous l’avons annoncé plus haut : « (techno)science » – ainsi désormais écrit – doit, sur le plan épistémologique, désigner l’âge de la pleine compréhension du fait que l’ob-jectivité physique a toujours été techniquement conditionnée, une telle compréhension nouvelle étant provoquée par la physique quantique en tant qu’actualisation phénoménotechnique des potentiels en quoi consiste le réel fondamental. Et ce sera là, justement, actualiser le potentiel épistémologique de l’acception philosophique première de « technoscience », telle que Hottois l’avait proposée.

Dans « La question de la technique »[24], donc, Heidegger affirme que la technique moderne est à la fois ce qui incite à questionner l’essence de la technique en général, par-delà sa réduction « anthropologique » à un simple ensemble de moyens, et ce dont l’essence, comme Arraisonnement (Gestell), diffère de l’essence de la technique en général : la technique moderne n’est plus une pro-duction dévoilante, elle n’est plus une poiesis comparable à la phusis, mais elle est une pro-vocation occultante ou un « mode du dévoilement » qui masque le dévoilement. Ceci signifie que le mode de dévoilement qu’est le Gestell comme essence de la technique moderne fait passer celle-ci pour une application de la science, et dissimule ainsi le fait qu’elle rend en réalité possible l’ « exactitude » scientifique[25]. Heidegger en vient dès lors à son message « destinal » voire prophétique :

« Ainsi l’Arraisonnement pro-voquant ne se borne-t-il pas à occulter un mode précédent de dévoilement, le pro-duire, mais il occulte aussi le dévoilement comme tel et, avec lui, ce en quoi la non-occultation, c’est-à-dire la vérité, se produit (sich ereignet). L’Arraisonnement nous masque l’éclat et la puissance de la vérité. Le destin qui envoie dans le commettre est ainsi l’extrême danger. La technique n’est pas ce qui est dangereux. Il n’y a rien de démoniaque dans la technique, mais il y a le mystère de son essence. C’est l’essence de la technique, en tant qu’elle est un destin de dévoilement, qui est le danger »[26].

C’est l’idée de « l’éclat et la puissance de la vérité », telle qu’elle est distinguée de l’ « exactitude » (techno)scientifique qui en serait même le masque, qu’il s’agit évidemment ici de suspecter. Non que le sens s’épuise avec cette exactitude (techno)scientifique, mais la vérité placée par Heidegger au-dessus de l’exactitude relève de l’axiologie, qui elle-même ne prend sens que comme l’une des dimensions du sens, l’ob-jectivité définissant une autre dimension – ontologique et non pas axiologique – du sens pluri-dimensionnel[27]. Et celui qui aurait pu nous le faire comprendre, c’est Heidegger lui-même, s’il avait creusé la voie ouverte par sa pensée de la « significativité » (Bedeutsamkeit) sans réduire celle-ci à une simple « structure de renvois » entre les étants mais en appliquant à toute signification manipulée (« arbre », « table », « homme », concept », etc.) le propos du §13 de Sein und Zeit sur la pluri-modalité de l’être-au-monde, dont la connaissance n’est qu’un mode d’être. Au lieu de cela, Heidegger en vient dans « La question de la technique » à développer une vue qui est frappée d’une ambiguïté fondamentale : d’une part le Gestell accomplit l’objectivation de l’étant et l’oubli de l’être en faisant passer de l’objet (Gegenstand) au « fonds » (Bestand) ; mais d’autre part, parce que l’ob-jet définit la Vorhandenheit, le « fonds » qui le prolonge pointe déjà nécessairement au-dehors de la Vorhandenheit et est aussi bien « zuhanden » et révélateur de l’être-au-monde qu’accomplissement de la métaphysique à l’âge cybernétique[28].

Dès lors, il convient de penser plutôt la physique comme ce qui, par ses conditions mathématico-instrumentales, est le lieu d’un décentrement permettant au sujet de se reconstruire comme sujet connaissant. En revendiquant pour la « Pensée » philosophique une « vérité » que dissimulerait l’exactitude (techno)scientifique, Heidegger n’a fait que donner une toute nouvelle forme au refus husserlien d’accepter que la connaissance soit par définition décentrée. Tous deux ont réduit le sens à ce qui se laisserait apprivoiser par un type de connaissance, en l’occurrence la connaissance philosophique, alors que le sens est le non-ob-jet d’une simple connaissance de soi comme sens-sujet non-originaire qui individue le sens pluri-dimensionnel. Car la connaissance, elle, relève de la science, et le sens philosophique de la physique quantique est précisément d’apprendre l’humilité à la philosophie, dont la réflexivité toujours plus approfondie a pour vocation de conduire à la connaissance de soi plutôt qu’au Savoir. La physique quantique est aussi et par là même ce qui, depuis Bachelard et son épistémologie historique – dont la vocation était de venir bousculer l’assurance substantialiste des philosophes -, nous a fait comprendre que la connaissance physique mathématico-instrumentalement décentrée est une actualisation des potentiels en quoi consiste le réel fondamental dans sa nature relationnelle. C’est cette compréhension elle-même, considérée en tant qu’âge de la théorie de la connaissance et non pas de la science, qui doit devenir la dénotation du vocable « (techno)science ».

[1] Voir sur ce point Dominique Raynaud, Qu’est-ce que la technologie ?, Paris, éditions Matériologiques, 2016.

[2] Gilbert Hottois, L’inflation du langage dans la philosophie contemporaine, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 1979 (thèse de doctorat soutenue en 1977).

[3] Voir Jean-Hugues Barthélémy, Simondon, Paris, Les Belles Lettres, 2014, pp. 112-136, et Vincent Bontems, Bachelard, Paris, Les Belles Lettres, 2009, pp. 48-57.

[4] Hottois, Philosophies des sciences, philosophies des techniques, Paris, Odile Jacob, 2004., p. 145.

[5] Hottois, Le signe et la technique. La philosophie à l’épreuve de la technique, Paris, Aubier/Montaigne, 1984.

[6] Hottois, Philosophies des sciences, philosophies des techniques, op. cit. pp. 143-144. La page évoquée de Bachelard est la page 17 du Nouvel esprit scientifique.

[7] Hottois, Le signe et la technique, op. cit., p. 60.

[8] Bachelard, Le rationalisme appliqué, Paris, P.U.F., 1966 (3e éd.), p. 153 (souligné par l’auteur)

[9] François-David Sebbah, Qu’est-ce que la technoscience ? Une thèse épistémologique ou la fille du diable ?, Paris, Les Belles Lettres, 2010.

[10] Dominique Janicaud, La Puissance du rationnel, Paris, Gallimard, 1985.

[11] Sebbah, Qu’est-ce que la technoscience ?, op. cit., pp. 57 et 60.

[12] Voir Latour, La science en action, trad. M. Biezunski, Paris, Gallimard, 1995, et L’Espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, trad. D Gilles, Paris, La Découverte, 2001.

[13] Nous revenons sur cette question dans notre essai à paraître La Société de l’invention.

[14] Voir par exemple Latour, L’espoir de Pandore, op. cit., pp. 201-207.

[15] Bensaude-Vincent, Les Vertiges de la technoscience. Façonner le monde atome par atome, Paris, La Découverte, 2009, pp. 53-54.

[16] Voir Latour, L’espoir de Pandore, op. cit., p. 147.

[17] Bernadette Bensaude-Vincent, Sacha Loeve, Alfred Nordmann & Astrid Schwartz, “Matters of Interest : The Objects of Research in Science and Technoscience”, Journal for General Philosophy of Science, nov. 2011, Vol. 42, Issue 2, pp. 365-383. URL : http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10838-011-9172-y

[18] Op. cit., pp. 64 et 141.

[19] Pour des prolongements actuels de leur tentative théorique, voir ici même les articles de Bensaude-Vincent et Loeve.

[20] Lévy-Leblond, « La technoscience va-t-elle étouffer la science ? », 2000 [en ligne]. URL : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=0903, p. 4.

[21] Lévy-Leblond, Le grand écart. La science entre technique et culture, Paris, Éditions Manucius, 2013.

[22] Ibid., pp. 42 et 46.

[23] Voir Barthélémy, Life and Technology : An Inquiry Into and Beyond Simondon, trad. B. Norman, Meson Press, 2015, pp. 56-64.

[24] Heidegger, « La question de la technique », in Essais et conférences, trad. A. Préau et J. Beaufret, Paris, Gallimard, 1958.

[25] Voir Heidegger, « La question de la technique », op. cit., p. 31.

[26] Ibid., p. 37. Cf. aussi « Le tournant », in Questions III et IV, trad. J. Beaufret et al., Paris, Gallimard, 1990 [1966], pp. 146-147.

[27] C’est ce que nous établissons dans La Société de l’invention.

[28] Sur ce point, voir Barthélémy, Life and Technology: An Inquiry Into and Beyond Simondon, op. cit., pp. 60-63.

Je pense que la « réalité » qui était décrite dans l’idée ou le mot « technoscience » au moment où Heidegger et Hottois le formulaient, a tellement évoluée c’est deux dernières décennies, que la problématique épistémologique du concept a été simplement décentrée. Cette réalité s’est spécialisée et diversifiée dans beaucoup de domaines pour ne plus coïncider avec rien de général, de conceptuel. En d’autres termes, c’est l’autonomie de la technoscience qui a rendu elle même caduc sa conceptualisation par la philosophie. C’est donc plutôt le discours épistémologique qui n’a pas suivi l’évolution de l' »idée » de la technoscience. Aujourd’hui, nous pouvons faire le constat que les Applications technoscientifiques évoluent plus rapidement que les connaissances scientifiques censées les implémenter et les coordonnées. On a l’impression que chaque applications génèrent à certain degré de son évolution, ses propres connaissances et que la science se charge parfois d’interpréter. Par exemple, la physique quantique a percé aujourd’hui le mystère des transitions de phases topologiques dans la matière, la recherche technoscientifique qui en est alors préfigurée est l’ordinateur quantique avec le remplacement des bits par les qubits. Comme vous le constatez, avant même que la recherche scientifique ne soit à pieds d’oeuvre, la recherche technoscientifique, elle, songe déjà aux applications qui génèrent des nouveaux questionnements scientifiques; comment va-t-on passer du bit ou qubit?

Je suis d’accord de l’emprise socio-politique de la technoscience mais aussi d’accord en partie de l’hypothèse de Latour, car l’évolution de la technoscience est en partie pilotée par les changements dans les mentalités sociales, mais si on s’y restreint, c’est au risque de perdre la dimension « technique » même de la technoscience. Mais contre Lévy-Leblond, je ne partage pas l’avis qu’on soit vers la sortie de la « science » par le règne de la « technoscience ». Je conclus alors en disant que le lieu où société, science et technoscience vont s’influencer de manière autonome, c’est bien dans la convergence des NBICs. la science ne va rattraper la technoscience et elle même ne sera refrénée par la société que dans l’expression de la Convergence.