Pour les technosciences

Sacha Loeve IRPhiL, Institut de Recherches Philosophiques de Lyon, Université Jean Moulin – Lyon 3 et membre du CIDES.

« Technoscience » est un terme suspect. Il suscite la méfiance des épistémologues et le scepticisme des historiens[1]. Les premiers y voient une source de confusion et d’idéologie « antiscience », les seconds n’y voient rien de nouveau. Quant aux acteurs des technosciences, ils dédaignent ce terme qu’ils perçoivent comme une accusation de collusion de leur recherche avec le capitalisme. Lui reprochant de confondre la science et son « utilisation » (technique, économique, politique, idéologique, médiatique, …), les chercheurs estiment pouvoir sauvegarder la valeur de la science en la dissociant de la technologie et en réduisant cette dernière à des valeurs d’utilité et de profitabilité économique. Cette dénégation et cette dévalorisation du « techno » par la science contribuent in fine à armer les « antisciences » en chargeant le terme de « technoscience » de toujours plus de connotations négatives. C’est ainsi que l’usage diabolisant de « technoscience » s’auto-entretient par une certaine technophobie, partagée tant par les dénégateurs que par les dénonciateurs.

Cet article revient sur trois grands types d’usages de « technoscience » pour mieux situer celui que nous avons proposé dans un chantier de réflexion ouvert depuis quelques années avec Bernadette Bensaude-Vincent, Alfred Nordmann et Astrid Schwarz sur les objets des technosciences[2]. Je soutiendrai qu’un devenir-concept de « technoscience » n’est envisageable que si un tel concept ne s’identifie pas à une somme de caractéristiques spécifiques et définitoires, mais se module analogiquement sur ce qu’il tente de qualifier, à savoir des modes d’existence et de connaissance déployés par des objets de recherche.

Usages 1 : le mariage

Le mariage de la science et de la technique caractérise la vision de Gilbert Hottois[3]. Orthographiée initialement avec un trait d’union, « techno-science » visait à tirer les philosophes de leur sommeil dogmatique en nommant le choc traumatique expliquant la fuite de la philosophie du vingtième siècle dans le langage[4]. Selon Hottois l’obsession langagière de la philosophie était le symptôme d’une mutation qu’elle ne voulait ni voir ni nommer, celle d’un monde désormais pris en charge par « l’opérativité et la créativité illimitée de la techno-science » plutôt que par les activités « logothéoriques » traditionnellement dévolues à donner sens au monde et à guider l’action à travers le travail du symbole : la philosophie donc, l’histoire… et la science. La philosophie se condamnait alors à une situation de « secondarité » : la tradition herméneutique par l’abandon de toute référence au monde au profit d’une réflexivité infinie du langage sur lui-même, la tradition analytique par mimétisme des techno-sciences dans sa quête d’un langage transparent et opérationnel. Dans les années 1980, Hottois suivit son programme en passant de la philosophie du langage à une philosophie des technosciences (désormais sans trait d’union). Technoscience désigne alors un processus inédit d’internalisation réciproque de la science dans la technique inaugurant une nouvelle époque de la recherche dont la technique devient à la fois le milieu, le moteur et la finalité[5]. Le mariage est consommé, et il y un avant et un après les noces – loin d’être illégitimes pour Hottois – des sciences et des techniques dans la technoscience.

Notre usage de « technoscience » s’apparente à celui d’Hottois dans la mesure où, pour lui la science et la technique devenus inséparables restent toutefois mutuellement indissolubles et irréductibles. Il faudra toujours des sciences et des techniques pour qu’il y ait technoscience. De plus sciences et techniques n’ont pas les mêmes valeurs et composent un sujet pluriel et collectif dont la philosophie des technosciences d’Hottois se donne pour tâche de porter et de favoriser la réflexivité.

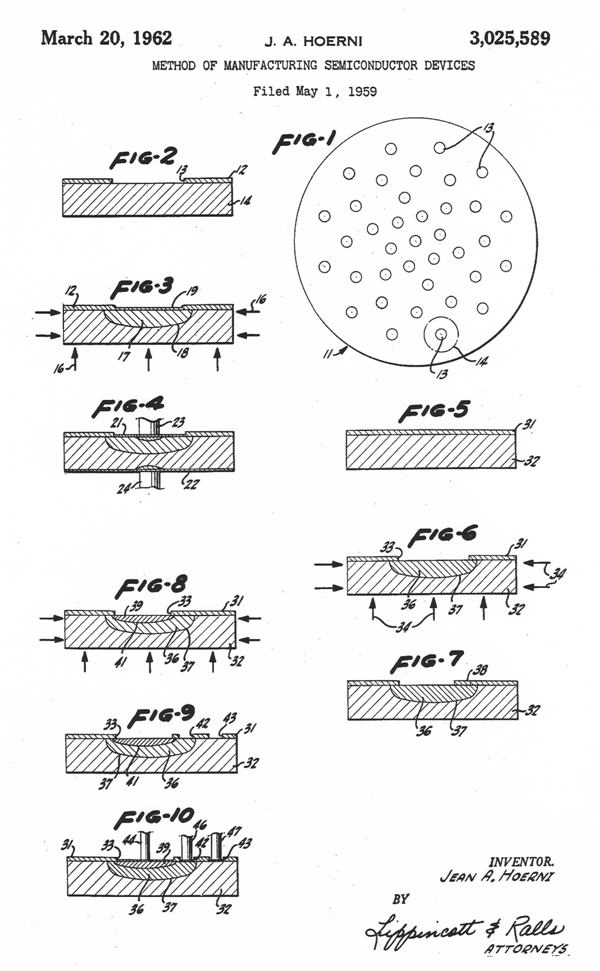

D’un autre côté, notre approche diffère de celle d’Hottois en ce qu’elle considère sciences et techniques comme deux activités interconnectées et distinctes dans la perspective des sciences, mais indistinctes du point de vue des technosciences. Nous maintenons donc une distinction entre sciences et technosciences (comme Hottois), mais comme deux modes d’autocompréhension de la recherche et non (à la différence d’Hottois) comme deux époques historiquement distinctes et séparées par une rupture[6]. La chimie par exemple, a toujours été une technoscience bien avant d’être une science et une industrie[7], et de nombreux autres exemples historiques pourraient être évoqués, des machines pneumatiques d’Héron d’Alexandrie à la « zymotechnia fondamentalis » de Stahl[8]. Le mode de recherche pouvant être qualifié (vu d’aujourd’hui) de « technoscientifique » n’est pas nouveau, seule sa prédominance culturelle l’est.

Usages 2 : la catin

Pour le courant des Science and Technology Sutdies (STS) « technoscience » est un terme polémique visant à déconstruire le mythe de la pureté et de l’autonomie des sciences. Bruno Latour utilise « le mot technoscience (…) pour décrire tous les éléments liés aux contenus scientifiques, aussi sales, inattendus ou étrangers qu’ils paraissent, et l’expression “science et technique” entre guillemets, pour désigner ce qui reste de la technoscience une fois réglés tous les procès en responsabilité »[9]. La technoscience ne désigne alors rien d’autre que « la science telle qu’elle se fait » par opposition avec « telle qu’elle se dit ». Mais c’est aussi un outil heuristique visant à rendre visible les diverses stratégies d’alliance hybrides (instrumentales, financières, rhétoriques, politiques, etc.) requises pour « fabriquer » un fait scientifique avant « purification des réseaux hybrides ». Au terme de ce processus de purification les contributions des humains et des non-humains se trouvent réparties de part et d’autre d’une ligne de partage entre « nature et société », « faits et valeurs » ou encore « science » et « technique ». En public, la science « telle qu’elle se dit » ne se montre pas en compagnie de sa catin.

Selon cette perspective la science a toujours été technoscience[10]. Les pratiques explicitement impures des technosciences contemporaines ne sont que le « parler vrai » des sciences, le signe que nous commençons à cesser de nous croire modernes. En identifiant ainsi la technoscience au caractère originel de la science, l’histoire que nous racontent les STS prend un tour hégélien : comme si la science moderne avait renié ses origines baconiennes pour se réaliser et se comprendre pleinement elle-même comme technoscience à l’âge de l’ordinateur et du génie génétique ! Contrairement à ce récit, nous n’affirmons pas que toute science doive être comprise comme technoscience[11], ni que tout travail de purification scientifique soit futile ou insignifiant, mais qu’à partir du moment où il s’avère non nécessaire ou impossible, on a à faire à un authentique « objet technoscientifique ». La virologie est une science, la vectorisation des missiles une technique, mais un virus vectorisé est un objet technoscientifique qui n’est pas la simple réunion de la virologie et de la vectorisation.

Usages 3 : l’adultère

La technoscience a enfin été assaillie par divers discours dénonçant sous ce terme le dévoiement de la rationalité scientifique, sa contamination par les intérêts économiques, la volonté de domination et la société de consommation. La science aurait trahie sa vocation en allant coucher ailleurs que dans le lit des lumières et de la raison universelle. Délit d’adultère ! Dans une édition ultérieure de La science en action, Latour ajoute en note de bas de page que « le mot technoscience étant malheureusement pris par ceux qui, à la suite de Heidegger, ont oublié qu’il fallait étudier les productions scientifiques et techniques avant de gémir sur leur absence d’être, de valeur, de beauté et de vérité, je ne l’utilise qu’au pluriel et sans aucune connotation ontologique profonde »[12]. Quant à Hottois, il déplore que la technoscience soit devenue « un sorte de symbole du mal absolu, concentrant tous les fléaux de l’époque : technicisme et technocratie, capitalisme multinational, néo-libéralisme économique, pollution, épuisement des ressources naturelles, effet de serre, impérialisme américain, globalisation, injustice mondiale, disparition des valeurs humanistes, etc. » [13]. La charge polémique du terme a enflée au dépends de son pouvoir heuristique.

Distinguer science et technoscience sans opposer ni disqualifier

Dans nos travaux nous avons évité de partir d’une définition sub specie aeternitatis de la science pour ensuite faire le diagnostic d’une « technicisation » qui aurait altéré la pureté de son essence pour donner la « technoscience ». Premièrement nous connaissons des sciences mais nous ne savons pas ce qu’est la science. Deuxièmement, la catégorie de « science » n’a rien d’éternel : elle ne supplante celle de « philosophie naturelle » (« rationnelle » ou « expérimentale ») qu’au XIXe siècle[14]. Autrement dit nous n’avons pas pris la science comme sujet du changement afin de voir si et à quel point elle s’était transformée en « technoscience ». La technoscience n’a rien pour nous d’une rupture historique. Elle consiste en un régime de recherche distinct et en un mode de connaissance et d’existence des objets de recherche aujourd’hui dominant (même s’il a une certaine profondeur historique et n’est pas strictement contemporain). Raison de plus pour opérer une distinction entre science et technoscience !

Nous avons ainsi tenté de construire et d’instruire une distinction qui ne soit pas oppositionnelle ou classificatoire. En particulier, notre démarche ne visait pas à fonder une démarcation entre science et non-science, c’est à dire une disqualification de l’une au profit de l’autre, mais au contraire à qualifier ce que, par exemple, un chercheur veut dire quand il désigne les recherches d’un collègue travaillant sur une molécule-voiture ou un oscillateur bactérien comme n’étant pas de la science. « Ce n’est pas de la science », peut-être, mais pour nous ce n’est pas pour autant de la non-science (de la magie, de l’ingénierie, de l’art, du bluff ou n’importe quoi d’autre) : c’est de la technoscience. Technoscience permet donc de qualifier la foule de pratiques et d’êtres de plus en plus nombreux qui, autrement, resteraient suspendus dans les limbes.

Au lieu de nous intéresser à la science et à la technoscience à partir des représentations des chercheurs, nous nous sommes intéressés avant tout aux objets de science et de technoscience. Ainsi un même chercheur peut être un scientifique pur et dur et faire des technosciences tout en restant le même chercheur. En revanche un objet comme un feuillet de graphène peut exister soit comme un objet scientifique (un modèle pour comprendre les propriétés du graphite) soit comme un objet technoscientifique (un dispositif électronique à haute fréquence) : il n’a pas le même mode d’existence. On dira que la distinction science/technoscience est modale plutôt que classificatoire. Encore faut-il préciser que les différents modes d’existence des objets ne sont pas que des représentations ou des finalités projetées sur eux par les sujets de la recherche. Ils définissent ce que sont et deviennent les objets en tant qu’objets relationnels[15], êtres de relation qui incorporent les intérêts, les valeurs et les projets des sujets de la recherche tout autant qu’ils y résistent et concourent à les redéfinir. Comme l’affirme Bernadette Bensaude-Vincent, l’étude des objets technoscientifiques invite à une « révolution copernicienne » au sens où ce sont eux, les objets, qui circonscrivent le réseau de relation des autres êtres du monde (sujets ou objets) qui gravitent autour d’eux. Quand nous disons que ces objets sont « chargés de valeurs », ces valeurs ne définissent pas leur essence mais des relations affectées d’intensité. Un être qui devient objet de science ou objet technoscientifique modifie son réseau de relation et ces différentes relations ne sont pas affectées des mêmes intensités. En tant qu’objet technoscientifique, une carotte de glace par exemple, n’est plus une archive de l’histoire naturelle plongeant dans le passé de la terre, mais une sentinelle du futur branchée sur des simulations prédictives, un objet fragile qui nous parle de notre fragilité[16].

Enfin un objet technoscientifique se distingue – là encore modalement – des objets techniques étudiés par Simondon en tant que leur milieu associé n’est pas le milieu techno-géographique du monde ouvert mais le milieu sous contrôle construit et contrôlé par la science. Ils peuvent par conséquent être concrets dans leur monde à part tout en restant abstraits en milieu d’usage ouvert, ce pourquoi ils ne se diffusent qu’en restant confinés à des échelles ou dans des circuits adaptés qui déplacent leur milieu de fonctionnement avec eux (le monde devient le laboratoire). Ils ne sont pas en tant que tels des objets d’usage et c’est paradoxalement en restant confinés qu’ils transforment le monde, en multipliant les mondes, comme c’est le cas des microbes basés sur des biochimies orthogonales ou des nanoparticules qui font apparaître un monde fourmillant à une autre échelle.

Des techniques dans les sciences et dans les technosciences

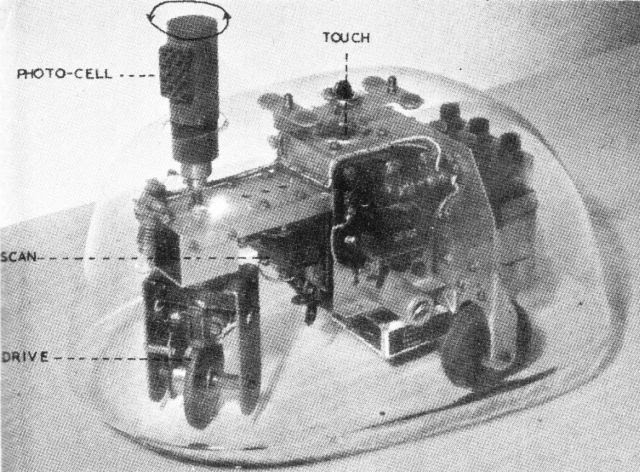

Ce n’est pas la quantité ou le degré de technicité qui qualifie une recherche comme technoscientifique, mais la manière dont la technique intervient dans la recherche qui fait la différence. Il n’y a pas plus de techniques et moins de connaissances dans la technoscience que dans la science. Toute recherche scientifique est une activité technique autant qu’intellectuelle, sciences formelles comprises (logique, mathématique) : techniques instrumentales, théoriques, de modélisation, etc. Mais cela ne fait pas de toute recherche scientifique une technoscience. Et cela ne suffit pas non plus à qualifier de technoscience une recherche basée sur une « phénoménotechnique » (Bachelard), c’est-à-dire sur une production techniques de phénomènes naturels « purifiés » (comme le laser, la magnétorésistance géante ou les isotopes artificiels). Inversement, l’activité technique est aussi une activité intellectuelle, qui requiert et produit des connaissances – ce que dit le concept de « technologie ». Mais toute technologie n’est pas technoscience[17].

La recherche scientifique recourt aux techniques pour créer artificiellement des phénomènes, élaborer des représentations (théories, graphes, diagrammes, etc.) et tester des hypothèses. La technique y est un support de connaissance (comme dans toute activité humaine), mais aussi un moyen rigoureux de contrôle des connaissances par distanciation : une garantie que, si brillantes que puissent être nos hypothèses, nos théories et nos intuitions, le monde n’en tient aucunement compte ! Certes dans la vie courante, les phénomènes sociaux, les êtres vivants, les réactions chimiques et les phénomènes quantiques interagissent constamment avec nous, puisque nous y participons : ils sommes nous et nous sommes eux. Au laboratoire, ces phénomènes de tout ordre sont re-présentés et même re-construits techniquement pour que leur comportement soit observable comme s’ils étaient indépendants de ce que nous souhaitons, voulons, désirons et pensons. « La nature est sourde et inexorable à nos prières », écrivait Galilée dans L’essayeur. Certes pour une philosophie instrumentaliste des sciences, la représentation scientifique n’atteint pas un réel indépendant, mais elle le rend observable si l’on effectue certaines opérations. Pour le réaliste comme pour l’instrumentaliste, la technique permet aux sciences de mettre le réel à distance pour séparer les contributions respectives du sujet et de l’objet dans le déroulement du phénomène. La technique est constitutive des sciences mais les sciences n’étudient pas ni ne recherchent cette constitutivité pour elle-même. Il s’agit plutôt de maîtriser un phénomène pour séparer la connaissance du phénomène de son déroulement lui-même. Comme le dit Bachelard, l’instrument est une théorie matérialisée. Enfin, la technique est aussi de l’ordre des applications des sciences, même si elle ne peut se réduire à de la science appliquée.

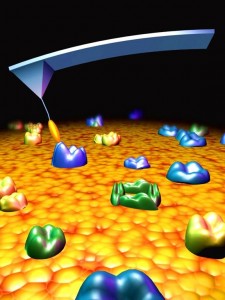

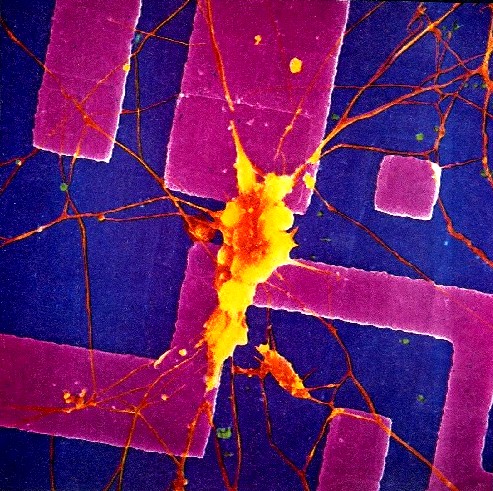

Par contraste, en mode technoscientifique, la technique n’est pas seulement de l’ordre des retombées ou moyens de recherche, mais participe de la définition même de l’objet de recherche : un biosenseur, un biomarqueur, une biobrique, une voie de signalisation biochimique, un moteur moléculaire, un calculateur quantique, etc. Il ne s’agit pas de contrôler les connaissances en rendant l’objet indépendant (ou comme si) mais de contrôler les phénomènes en amplifiant l’interdépendance sujet/objet et objet/objet. La technique n’a plus vocation à séparer le sujet et l’objet mais à les corréler étroitement, que ce soit par participation directe (le sujet agit sur l’objet, l’objet lui répond, la communication s’instaure : contrôle vertical) ou indirecte (par délégation du contrôle des objets à l’autres objets : contrôle horizontal), les cas mixtes (contrôle diagonal ou de biais) étant les plus nombreux. Par exemple un chercheur apprend à contrôler une sonde terminée par un seul atome qui contrôle une molécule. S’il accroche une protéine biologique à la sonde il a accès à la manière dont cette protéine interagit avec la molécule dans un milieu spécifique. Il s’agit de contrôler un phénomène pour identifier la connaissance de ce phénomène avec les modalités de son déroulement opératoire. La manipulation, l’opération, et la construction technique ne sont pas considérées comme des applications secondaires d’une science théorique, mais comme une source de connaissance. La question épistémologique des technosciences n’est plus celle de l’accord entre le monde et les représentations, mais celle de l’accord entre le faire et le connaître[18]. La théorie devient le prolongement de l’instrument et co-évolue avec lui et avec les objets. Il ne s’agit plus d’une objectivation de (d’un objet représenté comme indépendant du sujet), mais d’une objectivation avec (d’un objet avec lequel il y a individuation) qui illustre bien l’affirmation de Simondon selon lequel « c’est par l’individuation de la connaissance et non par la connaissance seule que l’individuation des êtres non sujets est saisie ». Enfin, la recherche technoscientifique peut être fondamentale ou appliquée, théorique ou empirique, elle est surtout indifférente à ces distinctions, qui relèvent de l’épistémologie des sciences.

Aujourd’hui, les « théories » des laboratoires de physique des matériaux actuels sont des logiciels et les « théoriciens » des chercheurs qui excellent à transformer en algorithmes le choix des bonnes approximations appropriées au système ou au dispositif à l’étude. La plupart de ces théories ne peuvent pas et ne visent pas à êtres testées car elles comportent un grand nombre d’approximations et de méthodes semi-empiriques qui simulent la résolution des équations de base de la physique fondamentale au lieu de les mettre à l’épreuve. Elles ne visent pas non plus une validité universelle comme les équations fondamentales, qui sont tenues pour universelles mais ne permettent pas de connaître un objet individuel dans un milieu particulier. Peut-être faut-il reconnaître ici la marque de ce que Jean-Hugues Barthélémy nomme un « savoir techno-empiriquement extorqué », mais si tel est le cas, force est de constater que ce type de connaissance, bien que non théorique au sens des théories scientifiques, n’est pas moins complexe, élaboré, et digne d’intérêt pour une épistémologie des technosciences.

Technoscience et divergence

Si la formation du concept de technoscience doit se moduler analogiquement sur les objets qu’il entend qualifier, il en va de même de son mode de déploiement ou d’activité – de ce qu’il fait ou provoque. En cela (et après tout comme beaucoup de concepts philosophiques) il est peut-être moins fait pour susciter des convergences autres que temporaires que pour nourrir des divergences et provoquer des remous et des dérives fécondes.

En témoigne la diversité des thématiques vers lesquels le concept de technoscience a porté les quatre initiateurs des recherches évoquées ici. Ainsi les travaux d’Alfred Nordmann s’orientent-ils résolument vers une épistémologie des technosciences, une théorie de la connaissance opérative comme composition, grammaire des choses ; ceux d’Astrid Schwarz vers une ontologie des gros objets (écosystèmes et dispositifs expérimentaux à l’échelle 1)[19] et une anthropologie des activités-monde de l’Homo hortensis, jardinier de l’anthropocène ; ceux de Bernadette Bensaude-Vincent vers une étude de la polychronie des objets ; et les miens vers une technologie plurielle, et notamment narrative.

[1] Jean-Pierre Séris, La technique, PUF, 1997, chapitre V, “Technique et science”, pp. 201-243. Dominique Raynaud, “Note historique sur le mot « technoscience »”, Cahiers Zilzel, 4 avril 2015, URL : http://zilsel.hypotheses.org/1875, et “Note critique sur le mot “« technoscience »”, Cahiers Zilzel, 25 avril 2015, URL : https://zilsel.hypotheses.org/1938. Cyrus M. Mody, “Climbing the Hill: Seeing (and Not Seeing) Epochal Breaks from Multiple Vantage Points”, in Alfred Nordmann, Hans Radder & Gregor Schiemann (éds.), Science Transformed?: Debating Claims of an Epochal Break, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2011, pp. 54-65.

[2] Projet ANR franco-allemand “Genesis and Ontology of technoscientific objects” (GOTO, ANR-09-FASH-036-01). Bernadette Bensaude-Vincent, Sacha Loeve, Alfred Nordmann & Astrid Schwartz (éds.), Research objects in their technological setting, Abingdon, Routledge, en presse ; “Matters of Interest : The Objects of Research in Science and Technoscience”, Journal for General Philosophy of Science, nov. 2011, Vol. 42, Issue 2, pp. 365-383. URL : http://link.springer.com/article/10.1007/s10838-011-9172-y

[3] Comme le remarque Dominique Raynaud (“Note historique…”, op. cit.), le terme est présent dès la fin de la Seconde guerre mondiale dans des rapports de politique de recherche (surtout nord-américains) puis dans des textes de débat des années 1960 qui dénoncent l’instrumentalisation de la science autour de questions environnementales comme les pesticides. Mais le terme n’est jamais défini. Il est là pour colorer un discours.

[4] Gilbert Hottois, L’inflation du langage dans la philosophie contemporaine, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 1979.

[5] Gilbert Hottois, Le signe et la technique: la philosophie à l’épreuve de la technique, Paris, Aubier, 1984.

[6] Sur la question de la « rupture épochale », voir Alfred Nordmann, Hans Radder & Gregor Schiemann (éds.), Science Transformed?: Debating Claims of an Epochal Break, op. cit.

[7] Ursula Klein, “Technoscience avant la lettre”, Perspectives on Science, 2005, vol. 13, n° 2, pp. 226-266 ; Bernadette Bensaude-Vincent & Jonathan Simon, Chemistry, the impure science, Londres, Imperial College Press, 2012.

[8] Voir aussi les exemples convoqués par Cyrus Mody, op. cit.

[9] Bruno Latour, Science in action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Harvard, Harvard University Press, 1987, p. 174, notre traduction.

[10] Du moins pour le Latour des années 1980, car le récent Latour de L’enquête sur les modes d’existence distingue le mode de « la référence », « accès au lointain » qui caractérise les sciences, et « le labyrinthe de la technique », caractérisé par la figure du « déhanchement ». Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence : Une anthropologie des modernes, Paris, La Découverte, 2012. « Technoscience » semble avoir disparu de la panoplie sémantique du dernier Latour, qui depuis Cogitamus est aussi largement revenu sur sa raillerie de l’évolutionnisme technique (voir la recension de Xavier Guchet, “Bruno Latour. Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques. Paris, La Découverte, 2010”, Revue d’anthropologie des connaissances, 2011, vol. 5, n° 2, pp. 463-465). Là où la méthodologie de l’acteur-réseau des années 1980-1990 plaidait pour une égalité de traitement des sciences et des techniques au prix d’un certain aplanissement de leurs différences, le multiréalisme des modes d’existence du récent Latour invite à les différencier modalement.

[11] Plus précisément, Alfred Nordmann affirme que « la science a toujours été technoscience » est un acte énonciatif des technosciences, affirmé depuis la perspective qu’elles ont acquises pour opérer une dénégation « rassurante » de leur nouveauté, mais que cette absolument ne vaut pas du point de vue, tout aussi légitime, des sciences. “The Age of Technoscience”, in Alfred Nordmann, Hans Radder & Gregor Schiemann (éds.), Science Transformed?: Debating Claims of an Epochal Break, op. cit., pp. 19-30.

[12] Bruno Latour, La science en action. Introduction à la sociologie des sciences, Paris, La Découverte, 1995, p. 79.

[13] Gilbert Hottois, “La technoscience : de l’origine du mot à ses usages actuels”, in Jean-Yves Goffi (éd.), Regards sur les technosciences, Paris, Vrin, 2006, pp. 23-24.

[14] Guillaume Carnino, L’invention de la science. La nouvelle religion de l’âge industriel, Seuil, Paris, 2015.

[15] Sur la notion d’objet relationnel voir Sacha Loeve et Xavier Guchet, “Ethique et épistémologie des nanotechnologies. II : Pour une approche centrée sur les objets”, Techniques de l’ingénieur, 2015, RE245, pp. 1-27 ; Sacha Loeve “La notion d’objet relationnel dans les nanotechnologies (avec et après Simondon)”, Cahiers Simondon, 2014, n° 6, pp. 47-109.

[16] Aant Elzinga, “Polar ice cores: climate change messengers”, in Bernadette Bensaude-Vincent, Sacha Loeve, Alfred Nordmann & Astrid Schwartz (éds.), Research objects in their technological setting, op. cit.

[17] La polysémie des usages de « technologie » demanderait certes bien des clarifications. Mais qu’elle soit comprise comme étude des techniques ou comme logique immanente de l’opérativité technique (deux acceptions d’ailleurs présentes chez Simondon), la technologie n’a pas de champ d’application prédéfini et s’intéresse potentiellement à toute activité impliquant technicité : les sciences, les techniques, l’esthétique (approche techno-esthétique), …et les technosciences.

[18] Alfred Nordmann, “From Metaphyscis to Metachemistry”, in Davis Baird, Eric Scerri & Lee McIntyre (éds),

Philosophy of Chemistry, Synthesis of a New Discipline, Dordrecht, Springer, 2006, pp. 347-362.

[19] Astrid Schwarz, “Narrating the Drama of an Emerging Ecosystem”, in Bernadette Bensaude-Vincent, Sacha Loeve, Alfred Nordmann & Astrid Schwartz (éds.), Research objects in their technological setting, op. cit.