La mort en différé. Déplacement forcé et violence de masse en Colombie (2/2)

La mort en différé.

Déplacement forcé et violence de masse en Colombie

Matthieu de Nanteuil

Professeur de sociologie, membre du Centre de recherches Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS) et de la Chaire « Démocratie, Cultures, Engagement », Université catholique de Louvain. Membre du Groupe de recherche en Théories politiques contemporaines (TEOPOCO), Université Nationale de Colombie.

Andrés Felipe Mora Cortés

Docteur en sciences politiques et sociales de l’Université catholique de Louvain. Il est actuellement professeur au département de Science Politique à l´Université pontificale Javeriana à Bogotá.

[learn_more caption= »Résumé/Abstract »] L’examen des types de violence qui ont marqué la dernière décennie en Colombie fait apparaître à la fois une diminution du nombre d’homicides et un accroissement des populations déplacées sur l’ensemble du territoire. Comment comprendre ce qui ressemble à un paradoxe ? Au-delà de la propagande politique, qui entend faire valoir la « normalisation de la situation colombienne », cet article interroge la signification sociologique de cette évolution. Après avoir reconstruit un concept critique de violence, il examine les stratégies économiques et les formes d’invisibilité sociale qui accompagnent cette violence de masse, avant d’analyser le type de gouvernementalité et les modes de subjectivation qui y sont à l’œuvre. Il conclut sur la figure du « banni » qui, contrairement à « l’exclu », ne se situe pas à l’extérieur de la communauté politique mais est un exilé dans son propre pays. Ce n’est plus la figure de l’homicide – ou de la mort immédiate – qui le caractérise, mais celle d’une « mort sans morts », d’une lente disparition de la scène même sur laquelle il est né – cette scène censée le constituer en sujet politique « moderne », à la fois autonome et rationnel. Se défaire de cette pratique d’assujettissement suppose non seulement d’accorder des droits spécifiques aux populations déplacées, mais de travailler à l’émergence de scènes alternatives de citoyenneté, d’espaces publics populaires constitués au-delà des frontières (voisinages, territoires, action publique). Un horizon possible pour le processus de paix en cours ? Abstract The analysis of the violence in the last decade in Colombia shows a reduction in the homicide rate but an increase of displaced persons. How to understand this apparent paradox? Beyond the political propaganda that the situation in Colombia is in a process of “normalization”, this article examines the sociological meaning of this evolution. After introducing a critical concept of violence, the article analyses the economic strategies and the forms of social invisibility that are linked to this type of mass violence. The article then presents the type of governmentality and the types of subjectivation that arise from this situation. We conclude with a definition of the figure of “the banished” who, in contrast to “the excluded”, is not outside of his or her political community, but is exiled in his or her own country. The concept of homicide -or immediate death- does not characterize this situation, but rather that of “death without the dead”: the displaced persons disappear from the scene where they born –the scene that promised to constitute them as “modern political subjects”, autonomous and rational. Overcoming this situation means not only to ensure the rights of the displaced persons, but also to promote the emergence of new scenes of citizenship, of public-popular spaces beyond instituted borders (neighborhood, territories, public action). A possible horizon for the current peace-building process ?

La première partie de cet article a déjà été publiée, et est consultable ici.

II. Le déplacement forcé en Colombie : entre rationalité économique et invisibilité sociale

Avec une population de personnes déplacées qui varie entre 3,9 millions (selon l’agence gouvernementale Acción Social, 2012) et 5,4 millions (selon l’ONG spécialisée dans le suivi des populations déplacées, CODHES)[1] – autrement dit entre 8,5% et 11,75% de la population totale du pays –, le déplacement forcé décrit un phénomène d’une ampleur considérable. Néanmoins, nous ne nous cantonnons pas ici à une simple description du phénomène. Conformément à ce que nous venons de voir, nous proposons de dégager la rationalité économique qui en sous-tend le développement, ainsi que les stratégies d’invisibilisation sociale qui l’accompagnent.

Avec une population de personnes déplacées qui varie entre 3,9 millions (selon l’agence gouvernementale Acción Social, 2012) et 5,4 millions (selon l’ONG spécialisée dans le suivi des populations déplacées, CODHES)[1] – autrement dit entre 8,5% et 11,75% de la population totale du pays –, le déplacement forcé décrit un phénomène d’une ampleur considérable. Néanmoins, nous ne nous cantonnons pas ici à une simple description du phénomène. Conformément à ce que nous venons de voir, nous proposons de dégager la rationalité économique qui en sous-tend le développement, ainsi que les stratégies d’invisibilisation sociale qui l’accompagnent.

Un phénomène d’une ampleur inédite, combinant spoliation et pauvreté

Qui sont les personnes déplacées ? « Ceux qui sont obligés de quitter leur région par la force des armes, dans le cadre de la guerre irrégulière en Colombie, sont non seulement spoliés de leurs droits civils et politiques, et méconnus en tant que population civile, mais aussi soumis à un lent et dramatique processus de détérioration de leurs conditions de vie. En d’autres termes, ce sont des populations déplacées soumises à une situation critique de vulnérabilité de leurs droits économiques, sociaux et culturels »[2]. Dans 60% des cas, les groupes déplacés proviennent des zones rurales, 24% de centres urbains et 15% de municipalités diverses. Selon le PNUD, le déplacement forcé en Colombie provient, pour l’essentiel, de « l’articulation » entre le conflit agraire et le conflit armé :

Le conflit rural entraîne avec lui le conflit agraire et le conflit armé interne. Mais bien que tous deux aient pour décor le monde rural, ces deux conflits se différencient par leurs objectifs, leurs acteurs, le rôle stratégique de la terre, et les pratiques des acteurs. (…) La lutte pour la terre, pour des raisons de bien-être et d’inclusion politique, est le moteur du premier ; le contrôle du territoire et de la population, mais aussi le conflit de souveraineté vis-à-vis de l’Etat animent le second. L’acteur par excellence du conflit agraire est le paysan, à travers l’organisation et la mobilisation sociale. Les acteurs du conflit armé sont la guérilla et les paramilitaires, moyennant leur capacité à exercer la contrainte armée pour disputer à l’Etat le contrôle de la souveraineté[3].

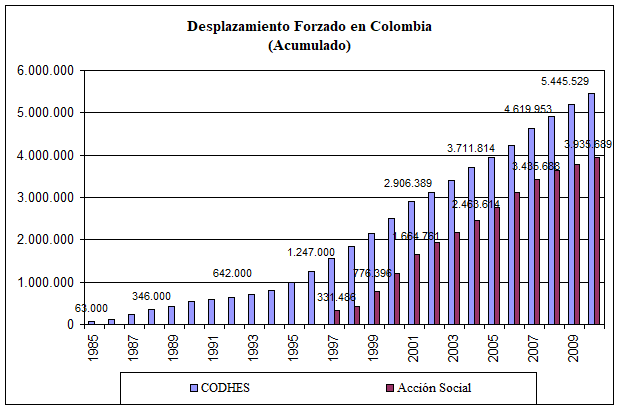

En moyenne, 200.000 personnes ont été déplacées chaque année entre 1985 et 2011, ce qui correspond à un ensemble cumulé de 5 millions de personnes sur la période[4]. De son côté, l’Agence gouvernementale pour l’action sociale a enregistré un total cumulé de 4 millions de personnes, ce qui correspond aux personnes déplacées entre janvier 1997 et octobre 2011 (voir Graph. 1). L’impact de cette situation est particulièrement marquée pour les groupes les plus vulnérables (populations indigènes, communautés afro-colombiennes, filles et femmes)[5].

Graph. 1

Fuente: (CODHES, 2012).

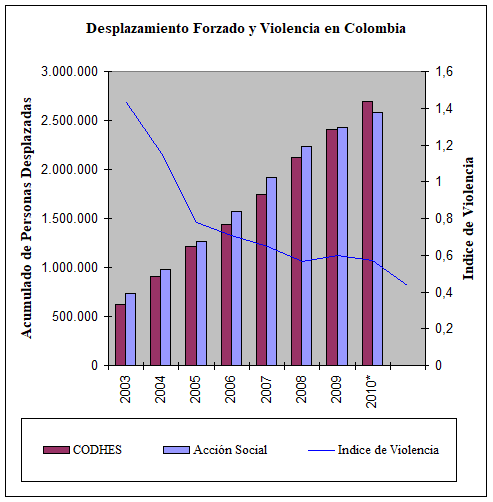

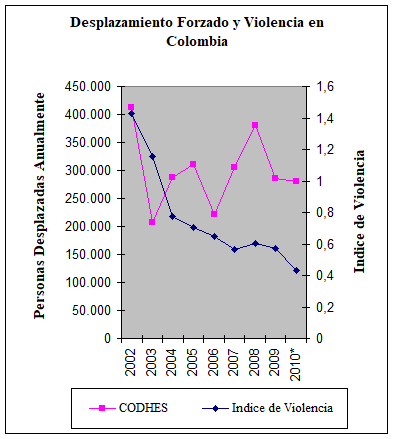

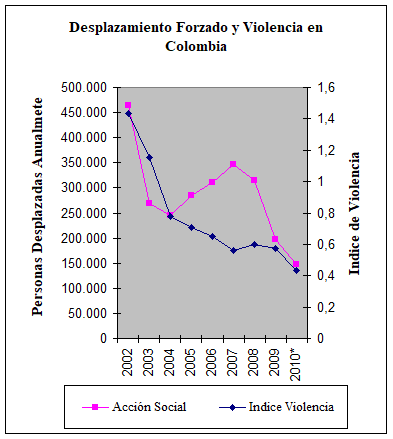

À ces chiffres préoccupants s’ajoute une donnée importante, à savoir la progression ininterrompue du déplacement forcé au cours de la dernière décennie. Entre 2002 et 2010, un peu plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées, ce qui signifie que près de la moitié de l’ensemble de la population déplacée depuis 27 ans l’a été au cours de ces huit années (cf. Graph. 2). Or ces années sont également celles pendant lesquelles la « politique de défense et de sécurité démocratique » a fait état de ses meilleures avancées, du moins au regard d’un « indice de violence » regroupant homicides, attentats attribués aux guérillas – dits « attentats terroristes » – et massacres[6]. Bien qu’il existe des différences d’appréciation quant au rythme annuel de progression du déplacement forcé selon les sources mobilisées (cf. Graph. 3), le constat mérite d’être souligné : même soumises au contrôle d’un pouvoir réputé pour avoir aggravé la situation des droits humains[7], ces statistiques n’ont pu masquer l’ampleur du phénomène de déplacement forcé sur la longue période. Ce qui conduit à souligner les limites de cet indicateur que représente « l’indice de violence », sauf à rappeler que celui-ci se définit essentiellement par sa relation à la mort immédiate et conduit à occulter l’existence d’autres violences dans la société. Au regard de ce qui a été avancé jusqu’ici, cela revient à dire que cet indice s’adosse à un concept non critique de violence[8].

Graph. 2

Fuente: (CODHES, 2012). Cálculos propios.

Graph. 3

Fuente: (CODHES, 2012). Cálculos propios.

Une autre façon de décrire cette situation consiste à rapporter celle-ci à celle de vulnérabilité extrême : le paradoxe de la persistance du déplacement forcé dans le cadre des améliorations progressives en termes de « sécurité »[9] rappelle que les facteurs qui conduisent à une situation de vulnérabilité extrême peuvent perdurer dans des contextes dans lesquels la violence physique se stabilise ou diminue. Deux aspects caractérisent une telle vulnérabilité : la spoliation et la pauvreté.

En matière de spoliation, le Groupe pour la Mémoire Historique (GMH) considérait en 2002 qu’il existait plus de 8.3 millions d’hectares (358.937 propriétés) dépouillés ou abandonnés par la force[10]. Selon Múnera, « ceci traduit une augmentation de la concentration de la propriété de la terre et de l’inégalité rurale : en 2001, les propriétés d’une surface inférieure à 3 hectares appartenaient à 57.3% des propriétaires, ce qui correspond à 1.7% des terres ; à l’inverse, les propriétés de plus de 500 hectares appartenaient à 0.4% des propriétaires, ce qui correspond à 61.2% des terres »[11]. A cela s’ajoute le fait qu’entre 1980 et 2010, 82,9% du total de la population déplacée possédait un bien quelconque : 42,1% possédaient des terres, 70,8% de l’élevage, 46,9% des cultures, 49,1% des machines, équipements ou véhicules divers, 22,0% des infrastructures productives. L’immense majorité de ces biens, les familles déplacées les ont perdus, soit parce qu’ils ont été contraints de les abandonner, soit parce que ces biens ont été spoliés. On peut donc affirmer que le phénomène de l’abandon ou de la spoliation a été massif et qu’il constitue une caractéristique à la fois objective et subjective de ce que représente le déplacement forcé en Colombie. En effet, la totalité des groupes familiaux déplacés, qui possédaient respectivement des terres, des bêtes, des machines ou des équipements, ainsi que des infrastructures productives, en ont été privés[12].

Cela étant, cette forme de violence ne surgit pas uniquement dans le cadre des conflits pour la terre : elle émerge également à l’intérieur de la politique sociale elle-même, dans la mesure où ses objectifs et/ou ses instruments ont empêché l’établissement de dynamiques d’ascension sociale et accru l’exposition des populations déplacées à la pauvreté ou à l’inégalité sociale. Depuis la décennie de 1990, un modèle de politique sociale « néo-assistantielle » a été mis en œuvre, basé sur l’instauration d’un quasi-marché dans l’affectation des biens publics, la fourniture de subventions, l’investissement dans l’enseignement primaire et la gestion sociale du risque[13]. Plutôt que de chercher à modifier les rapports sociaux à l’origine de la vulnérabilité des populations déplacées, ce modèle de politique sociale a assumé le caractère résiduel et compensatoire de la pauvreté, situation dans laquelle les pauvres sont convertis en gestionnaires de leur propre pauvreté. Comme l’écrit un spécialiste colombien à ce propos : « il ne s’agit pas d’augmenter le bien-être des citoyens mais maintenir les travailleurs, les non-travailleurs et les citoyens sur un seuil, sur la ligne de flottaison de la vie. La promotion de la vie aux niveaux élémentaires incarne ce nouvel art de gouvernement, produisant également la vie, non dans les termes d’un maximum raisonnable de bien-être (…) mais dans des termes minimaux, à une échelle quasi-animale »[14].

On doit ainsi constater qu’en 2010, 97% des ménages déplacés étaient pauvres et que 75% connaissaient l’indigence, c’est-à-dire souffraient de faim. En tenant compte de l’indice des conditions de vie (cherchant à apprécier les conditions d’accès aux services collectifs et la qualité de tels services), l’indicateur des ménages en situation de déplacement forcé était de 66,5, alors que le Programme national de développement humain a proposé un minimum normatif de 67, tenant de rejoindre celui défini par la Constitution colombienne de 1991 en matière de concrétisation des droits élémentaires. On voit donc qu’il existe un parallèle explicite entre déplacement forcé, pauvreté et inégalité. En d’autres termes, on peut décrire le déplacement forcé comme une façon d’inscrire dans le spectre des violences ces expressions « classiques » de l’injustice que sont la pauvreté et l’inégalité. Le déplacement forcé rend explicite ce qui, ailleurs n’apparaît que sous une forme implicite, à savoir que, lorsqu’elles se déploient à grande échelle, la pauvreté et l’inégalité constituent la part violente d’un mode d’accumulation dont la marchandisation de la terre et du travail constituent les ressorts principaux, suivants en cela les observations de Karl Polanyi[15]. Réciproquement, une telle mise à jour explique pourquoi, au sein des violences pratiquées sur le territoire colombien, le déplacement forcé est une violence euphémisée[16]. Il est donc nécessaire de chercher à mieux comprendre la rationalité économique qui le caractérise.

La « reprimarisation » de l’économie colombienne

La promotion et le renforcement de certains secteurs de l’économie colombienne dans une période récente ont été déterminés par les impératifs du modèle global d’accumulation. Dans ce modèle, les ressources naturelles ont acquis une dimension stratégique en vue d’une croissance forte, condition de l’insertion de ces pays dans l’économie-monde. Cette tendance globale possède des dimensions nationales qui, dans le cas colombien, ont influencé la stratégie de développement économique du pays au cours des deux dernières décennies, ainsi que sa reconfiguration territoriale. Ainsi, le plan de développement du pays – concrétisé par le document Visión Colombia 2019 – apparaît fondé sur une stratégie de spécialisation économique, associée au secteur primaire de l’économie : hydrocarbures, agro-combustibles, eau, biodiversité, mines, emplacement géostratégique des territoires[17].

En conséquence de quoi, on doit constater que l’activité économique colombienne s’est en quelque sorte « reprimarisée » ces dernières années : les secteurs les plus dynamiques ont été le secteur minier, les hydrocarbures, le café, les grandes cultures de palmiers et de cannes à sucre. L’activité industrielle a perdu de sa pertinence alors que, pendant ce temps, les secteurs bancaires et commerciaux – surtout celui des biens d’importation – se sont renforcés[18]. A ce rythme, le secteur minier et énergétique représente un total de 60% des revenus générés par l’exportation et absorbe 90% du total des investissements étrangers directs[19]. Dans ce contexte, les luttes – légales ou illégales – pour l’appropriation des ressources naturelles se sont durablement intensifiées.

Nourrir la confrontation militaire : l’économie politique du conflit armé

Mais une telle dynamique n’est pas le seul élément susceptible de contribuer au déplacement forcé. Le processus de « reprimarisation » s’est accompagné, au plan politique, d’une volonté de fer, visant à mettre fin au conflit armé interne par la confrontation militaire. Dès lors, les efforts de négociation politique ont été bridés par l’action des intérêts économiques et militaires issus de la situation de guerre, ou par l’utilisation des processus de négociation comme des périodes de détente pendant lesquelles le remodelage stratégique et/ou le renforcement de l’action militaire de la part des acteurs armés a progressé. L’option militariste visant à mettre fin au conflit a trouvé son plein développement à partir de l’année 2002, avec la mise en œuvre de la « politique de défense et de sécurité démocratique ». La rhétorique gouvernementale a affirmé que le contrôle miliaire et le démantèlement des groupes insurgés constitueraient le pilier sur lequel fonder des stratégies économiques destinées à susciter la confiance des investisseurs – nationaux et étrangers – et à atteindre de meilleurs niveaux de croissance.

Un tel scénario considérait que la paix serait une condition pour approfondir le modèle de développement lié à l’insertion de la Colombie dans l’économie-monde – non une fin en soi. C’est ainsi que l’on a pu soutenir qu’une plus grande dépense militaire génèrerait un bénéfice net pour l’économie colombienne, grâce à différents facteurs : diminution de la destruction du capital privé et du travail, progrès de la productivité marginale, accroissement du stock de capital, augmentation de la production, l’impulsion donnée à l’emploi[20]. Ceci explique l’augmentation notable de la dépense publique dédiée à la sécurité et à la défense au cours des vingt dernières années : celle-ci a été multipliée par cinq entre 1990 et 2008, passant de 4,7 à 22,3 milliards de pesos colombiens (COP). Représentant 2,2% du PIB en 1990, elle est passée à 5,6% en 2008.

Quelles ont été les résultats de ce modèle de développement ? Si « l’indice de violence » construit par les gouvernements successifs a connu un recul important, la relation supposée vertueuse qui devait apparaître entre une meilleure « sécurité » et une plus grande justice sociale n’a pas eu lieu : les résultats obtenus en matière de diminution de la violence ne s’apparient pas avec des résultats plus que problématiques sur le terrain social. Les chiffres le prouvent. Par exemple, la redistribution des revenus en Colombie continue d’être l’une des plus inéquitables d’Amérique Latine : le coefficient Gini n’a connu pratiquement aucun changement sur la période 2002-2011, passant de 0,573 à 0,548 (après s’être détérioré à plusieurs reprises entre 2003 et 2010, années au cours desquelles il est passé de 0,554 à 0,560)[21]. L’autre fait marquant sur la période est la détérioration de la redistribution fonctionnelle des revenus : la part de la rémunération des travailleurs dans le PIB est passée de 34% en 2000 à 33% en 2012. La plus grande flexibilisation du marché du travail a aggravé le déphasage entre les changements dans la productivité du travail et la dynamique du salaire réel moyen, ce qui a aggravé l’inégalité dans la redistribution des revenus. De son côté, le chômage s’est maintenu à des niveaux proches de 11%, l’économie informelle atteignant 53% et le sous-emploi tournant autour de 33%[22]. On peut ainsi dire que le modèle de développement centré sur la spécialisation dans le secteur primaire, associé au pari d’une meilleure « sécurité », coexiste avec une structure économique et sociale profondément inéquitable. Comment, dans un tel contexte, expliquer le sentiment largement partagé dans l’opinion publique d’une diminution des violences dans la société ?

Assassinats ciblés, inapplicabilité des droits ou fragilité des acteurs : les raisons de l’invisibilité sociale

Le contraste est en effet saisissant. La Colombie est devenue le premier pays au monde en matière de déplacement forcé, alors que ce sentiment ne cesse de s’étendre. Pour l’expliquer, il faut donc mobiliser un autre argument. Celui-ci a trait aux stratégies d’invisibilisation sociale des populations directement victimes de la violence. Au-delà des politiques gouvernementales qui visent à euphémiser régulièrement les chiffres du déplacement forcé[23], trois facteurs retiendront notre attention.

Dans le cas de la Colombie, la défense de la propriété rurale spoliée aux paysans a entraîné l’utilisation de la violence privée et, de la part de l’Etat, l’identification des manifestations paysannes avec la lutte armée des guérillas. Ainsi « bien que la lutte paysanne pour la terre et la lutte armée des guérillas pour le pouvoir furent des phénomènes différents, voire opposés ou ‘substitutifs l’un de l’autre’, les grands propriétaires et les chefs paramilitaires les ont identifiés en une menace commune, de manière à faire en sorte que la lutte militaire contre les guérillas soit approuvée par les propriétaires terriens pour éliminer les animateurs sociaux de la vie paysanne, pour se débarrasser de toute menace de réforme agraire qui mettait en péril le monopole de la terre aux mains de la minorité des propriétaires »[24]. La première stratégie d’invisibilisation de la violence passe donc par la criminalisation de ceux qui entendent résister à son exercice. Paradoxalement, cette criminalisation des animateurs populaires ou ruraux est aussi une manière de ne pas dissocier entièrement déplacement forcé et mise à mort : même si les personnes concernées par cette criminalisation sont sans commune mesure avec le nombre de personnes déplacées, ce phénomène rappelle que, lorsqu’on résiste trop, la violence du déplacement forcé est également une violence qui tue.

Il reste que, pour prendre la pleine mesure de cette invisibilisation, il importe de mobiliser également le registre juridique. À ce propos, une série d’indicateurs a été définie, nommée Goce Efectivo de Derecho, qui vise à mesure le degré d’accomplissement des droits que la Cour constitutionnelle a exigé pour que les terres ou bien spoliés soient restitués à la population déplacée. Ces droits sont relatifs à l’aide immédiate, mais aussi à l’éducation, la sécurité alimentaire, l’identité, la santé ou le niveau de revenus. Sachant que le degré d’accomplissement de tels droits varie entre 0 et 5 – 5 étant le maximum –, on ne peut pas dire que les autorités publiques soient à la hauteur de leurs obligations. Dans aucune région du pays, la note finale n’est égale à 3. Sur l’ensemble de la Colombie, la note moyenne est de 2,5 – ce qui tend à montrer que le degré de réalisation des droits n’est garanti qu’à moitié de ce qui est exigé. On relève en particulier que les indicateurs qui révèlent un degré de réalisation relativement acceptable (supérieur à 70%) portent sur le droit à l’identité, à l’éducation et la santé. Les indicateurs de sécurité alimentaire et de vie commune se situent en-dessous de 50%. Enfin, les indicateurs d’aide immédiate et de production de revenus sont très faibles, puisque leur degré de réalisation se situe en dessous de 20%[25].

On sait par ailleurs que les conditions d’exercice des droits qui se rapportent à l’expérience du déplacement forcé sont particulièrement stigmatisantes pour les personnes concernées. Le plus souvent, il leur est demandé de procéder à leur auto-déclaration en présence de leur groupe familial, ce qui accroît les phénomènes d’auto-stigmatisation que beaucoup rejettent. De plus, ces déclarations peuvent se faire auprès des autorités locales, dont beaucoup ont des accointances – parfois publiques – avec les paramilitaires, les forces armées ou les guérillas, autrement dit avec les acteurs armés à l’origine des faits de violence. Enfin, le fait de revendiquer de tels droits favorise l’identification des personnes les plus engagées et ainsi sert des logiques de représailles dont beaucoup ont peur. Plus largement, le droit des personnes déplacées entend aider les victimes à recouvrer une situation matérielle ou symbolique « respectable », sans condamner les auteurs du déplacement forcé ou s’attaquer à ses racines structurelles. Le droit du déplacement forcé est un droit essentiellement libéral, qui rechigne à affronter une violence qu’il ne parvient pas à théoriser.

Un dernier élément semble enfin participer de l’invisibilisation des populations déplacées et, plus largement, des victimes de la violence en Colombie : la fragmentation territoriale – mais aussi politique et sociale – que connaît le pays sur une longue période. Par leur situation même, les populations déplacées se situent à l’interface d’un double processus : celui de la polarisation des violences et celui de la territorialisation du conflit. Cet article n’est pas le lieu d’un examen approfondi de ces questions. On se doit toutefois de remarquer que l’histoire des mouvements de victimes est aussi celle de leurs divisions. Cette situation est très largement le fruit des atrocités pratiquées par les différents acteurs armés, atrocités qui poussent les populations concernées à polariser leurs revendications. À cela s’ajoute le fait que, dans un pays où le rapport de forces démographiques entre ville et campagne s’est renversé depuis près de deux décennies, le « fossé » qui les sépare n’a cessé de s’accroître. Les zones rurales sont les lieux de superposition des problèmes (guerre de fronts, pauvreté, lutte pour les ressources naturelles, déplacement forcé proprement dit, etc.), mais elles sont très largement invisibilisées par les représentations médiatiques de la ville, où se déploie une autre réalité du conflit armé, complémentaire mais distincte. De ce point de vue, le fort ancrage territorial du conflit armé colombien est une donnée à double sens : son ignorance revient à ignorer la réalité colombienne elle-même, mais sa connaissance détaillée n’aide pas à reconstruire un horizon de mise en commun des problèmes[26]. Voilà pourquoi, au-delà de la description d’un tel phénomène et de la compréhension de ses logiques propres, il importe de chercher à en dégager une logique globale. Comme indiqué dès l’introduction, ceci passe par l’identification d’un type de gouvernementalité et d’un mode de subjectivation.

III. Entre gouvernementalité et subjectivation : le déplacement forcé comme « exil de l’intérieur » ou « bannissement »

Il y a bien une économie spécifique du déplacement forcé. Celle-ci suppose à son tour une politique spécifique, permettant à cette économie de se traduire, concrètement, par le déplacement massif de populations.

Dans l’introduction, nous faisions appel au vocable foucaldien de « gouvernementalité ». Nous indiquions que le processus de paix était probablement le signe d’une « gouvernementalité libérale », qui consiste à s’éloigner de la mort violente sans parvenir à endiguer l’exclusion dans la société. L’actuel processus de paix serait, plus précisément, le cadre institutionnel permettant de convertir les violences dans l’exercice d’une violence régulée par l’Etat de droit, sans y parvenir tout à fait. Nous indiquions alors que le non-règlement du déplacement forcé au cours des prochaines années serait l’expression d’une gouvernementalité fondée sur la violence, alors même que la relation à la mort serait de plus en plus différée. Alliant spoliation et pauvreté, cette violence prend, dès à présent, la forme d’une extrême vulnérabilisation des populations qui y sont soumises, les maintenant sur la ligne de flottaison de la vie biologique. Elle semble le signe d’une « violence inconvertible », du moins dans les termes de la seule cessation des hostilités militaires.

Ces développements doivent pourtant être précisés. Qu’appelle-t-on exactement « gouvernementalité » ? Est-on sûr que la « biopolitique » en soit la seule expression possible ? Et à quels modes de subjectivation tout cela conduit-il ?

Sur la gouvernementalité

Sur la gouvernementalité, Frédéric Gros, l’un des spécialistes de Foucault, écrit : « Au fond, la notion de pouvoir, telle que la pensait Foucault dans la première moitié des années soixante-dix, comprenait des savoirs et des subjectivités comme autant de points d’inscription passifs »[27] d’une logique de pouvoir. À l’inverse, la problématique de la gouvernementalité va mettre en place l’idée que ces subjectivités résistent. « La notion trop massive de pouvoir empêchait de penser la résistance : elle n’était jamais qu’une modalité d’un rapport de forces. L’idée de résistance au pouvoir relevait alors du contresens : il n’y a de résistance au pouvoir que dans le pouvoir, mais rien ne serait si extérieur au pouvoir qu’il puisse s’y opposer. Au contraire, on peut résister à des formes de gouvernement[28]. » De son coté, Étienne Balibar apporte les précisions suivantes : « Rappelons ce qu’il faut entendre par ‘gouvernementalité’ au sens foucaldien : c’est tout l’ensemble des pratiques au moyen desquelles un comportement ‘spontané’ des individus peut être modifié, ce qui revient à exercer un pouvoir sur leur propre pouvoir de résistance et d’action, soit par la mise en œuvre de méthodes ‘disciplinaires’ (donc, inévitablement, contraignantes autant que productives) soit par la diffusion de comportements éthiques, donc culturels[29]. »

Foucault lui-même a eu l’occasion de préciser un tel glissement conceptuel, en rappelant qu’à la différence du pouvoir, la gouvernementalité inclut l’exercice de la liberté : « Quand on définit l’exercice du pouvoir comme un mode d’action sur l’action des autres, quand on les caractérise par le gouvernement des hommes les uns par les autres – au sens étendu de ce mot – on y inclut un élément : celui de liberté[30]. » Exercer un pouvoir sur le pouvoir de résistance des autres ne peut être assimilé à l’exercice d’une pure contrainte, mais à un mode de gouvernement visant à « modeler » des comportements en vue de les soumettre à un ordre politique et culturel. Par là même, une telle évolution produit des résistances, des subjectivités qui ont les moyens de s’émanciper d’une telle dépendance. À la différence du pouvoir, la gouvernementalité est frappée du sceau d’une incertitude relative quant à son avenir.

Cette observation est centrale pour le propos qui nous occupe ici : elle rappelle que la gouvernementalité libérale dont le processus de paix semble annonciateur est un processus incertain, pouvant susciter des résistances de différents ordres[31]. Mais elle rappelle aussi que le déplacement forcé n’est pas inscrit dans le marbre de la société colombienne et qu’il peut, à son tour, rencontrer suffisamment d’oppositions pour inciter de nouvelles résolutions. L’articulation entre ces deux gouvernementalités, qui demeurent distinctes même si de nombreux recoupements existent, est au centre du chemin sur lequel la Colombie s’est engagée pour les prochaines années. D’où la nécessité d’en approfondir la dynamique politique.

Une première voix consiste à s’inscrire à nouveau dans la droite ligne de l’analyse foucaldienne, en prolongeant cette réflexion par celle de « biopolitique ». Plus concrètement, et en accord avec Bialokowsky[32], nous pourrions soutenir que l’approfondissement du modèle dominant de développement a généré l’émergence de nouvelles pratiques gouvernementales qui, en relation avec la force de travail et les conditions de vie, peuvent être interprétées comme un continuum normalisation-exclusion-extinction. Ce processus implique d’abandonner les formes de normalisation antérieures et de passer de l’homo faber à l’homo sacer. « Homo sacer » est le terme par lequel Giogio Agamben désigne « une vie qui est absolument exposée à celui qui lui donne la mort, objet d’une violence qui excède la sphère du droit et du sacrifice, (…) une vie à qui l’on peut donner la mort de façon licite »[33]. Un tel continuum reprend, métaphoriquement, le concept de « biopolitique » de Foucault, pour comprendre les régulations du « faire vivre et laisser mourir » et pour inclure l’émergence des formes « thanatopolitiques » ayant trait au « faire s’éteindre ». Comme ces énoncés l’indiquent, la diade « normalité-anormalité » se spécifie en faisant référence à des pratiques et des processus sociaux dans lesquelles l’impossibilité d’habiliter la force de travail employable devient une manière de faire, une norme de gouvernement. Et ce, à travers des processus de ségrégation spatiale, de gestion punitive de la pauvreté, mais aussi d’invisibilisation et de fragilisation des corps. Les résultats de ce type de politique sont largement répertoriés : inégalités dans l’offre de services de santé et dans la qualité d’accès, inégalités profondes entre les secteurs privés et public en matière de qualité de l’éducation primaire et secondaire, accès précaire et qualité détériorée en matière d’éducation supérieure, etc.[34]

Dissolution des frontières externes, exacerbation des frontières internes

Cette lecture doit pourtant être complétée, en raison tant des spécificités du déplacement forcé que des limites inhérentes à l’analyse foucaldienne. Parler de « biopolitique » fait certes référence à une manière de gouverner, mais sans que l’on sache exactement d’où les normes politiques puisent leur force d’attraction et de contrainte. Or le phénomène du déplacement forcé ne cesse de nous interpeler, par son ampleur certes, mais aussi par son inscription dans toutes les mailles du tissu social, notamment au plan territorial.

Reprenant la façon dont Étienne Balibar développe sa pensée dans le sillage critique de Foucault, on évoquera alors l’existence d’une violence qui n’est pas convertible dans les termes définis précédemment. Au regard du concept critique de violence que nous avons élaboré – le fonds d’ambivalence constitutif de l’économie politique dans la modernité libérale, pouvant avoir des conséquences tragiques sur la population civile –, il convient de s’interroger sur les sources de cette non-convertibilité elle-même, plutôt que sur un état supposé de violences dont l’ampleur interdirait une quelconque résolution. En d’autres termes, comment cette ambivalence peut-elle se maintenir ? Pourquoi n’est-il pas possible de la convertir dans une violence limitée par les prérogatives de l’Etat droit ?

Si Bauman rappelle que la division bureaucratique ou capitaliste du travail a pour effet la paralysie du sens moral, les analyses de Balibar permettent de franchir un cap supplémentaire. À ses yeux, la non-convertibilité de la violence renvoie, plus largement, à un nouveau tracé des frontières, à une « géo-politique » de la communauté, qui nécessite de renforcer constamment les frontières internes quand les frontières externes mutent ou se dissolvent. A la différence d’une théorie générale du pouvoir qui serait immanente à la société, Balibar rend compte des médiations par lesquelles s’opère la structuration des violences dans la société.

Dans pays où, nous l’avons vu, les fragmentations se superposent, cette perspective présente un intérêt heuristique évident. Son attrait ne s’arrête pas là : appliquée à la Colombie, la problématique de la « frontière » permet également de faire écho aux mutations de la géopolitique régionale dont la Colombie est l’un des protagonistes. En effet, l’affirmation de la Colombie comme acteur stratégique sur la scène internationale – notamment à travers son partenariat militaire avec les Etats-Unis – va de pair avec une mutation des rapports de force avec les Etats voisins. Si les frontières physiques demeurent inchangées, les luttes symboliques imposées par les gouvernements dits « contre-hégémoniques » (Venezuela, Equateur) ont modifié le rapport de la Colombie à son identité nationale, alors que la compétition économique internationale ne cesse de s’accroître. Dans ce contexte, les deux mandatures du président Álvaro Uribe Velez (2002-2006 et 2006-2010) ont été marquées par un nationalisme agressif, adossé à la volonté de parvenir à une déroute définitive des guérillas par le seul moyen de la confrontation militaire – ce qui, en pratique, revenait à fusionner action politique et action militaire.

Mené par les fractions les plus conservatrices des élites politiques et économiques colombiennes, mais largement relayées par des classes moyennes et populaires que des décennies de conflit armé ont profondément insécurisées, ce nationalisme exacerbé s’explique largement par le doute qu’une telle conjoncture fait planer sur le rôle de la Colombie dans la géopolitique régionale. Même rassuré par le lien avec les Etats-Unis, le pays ne dispose plus de ses marges de manœuvre antérieures, qui lui permettait de faire du conflit armé la conséquence « inévitable » de luttes entre acteurs illégaux pour le contrôle de ressources naturelles ou de drogues illicites. Condamnée à refonder son identité face à la poussée de gouvernements adverses, menaçant non son identité géographique mais sa stature politique, l’Etat colombien a, sous l’impulsion des gouvernements successifs d’A. Uribe, reporté sur la population civile son incapacité à faire face à une telle situation, en intensifiant les lignes de fracture internes et en cherchant des boucs émissaires[35]. Certes, la stratégie du gouvernement de Juan-Manuel Santos est partiellement différente : elle entend reconstruire la légitimité politique du pays par le biais d’un processus de paix, tout en valorisant un développement économique « productiviste », visant à intensifier le poids de son pays dans la division internationale du travail et à y accroître la part des activités confiées au marché. Mais en se contentant de superposer le modèle de marché aux divisions existantes, en s’engageant dans la voie d’une gouvernementalité libérale sans prendre la mesure des violences qui peuvent en accompagner la mise en œuvre, il est à craindre qu’une telle stratégie ne soit elle-même confrontée à des difficultés insurmontables et qu’elle ne parvienne pas à une « paix durable et soutenable », ainsi que le prévoit l’Accord de cessation du conflit armé, actuellement en cours de discussion.

Dans cette perspective, le déplacement forcé apparaît non seulement comme le produit de la guerre, mais comme le résultat d’une exacerbation des frontières (belliqueuses, mais aussi politiques, socio-économiques, culturelles). Il fait apparaitre la façon dont le repositionnement de l’Etat colombien sur la scène internationale (pénétration accrue dans la division internationale du travail, mais aussi quête de légitimité par le déclenchement d’un processus de paix) s’accompagne de l’intensification de frontières internes, qui traversent l’ensemble du territoire et articulent le conflit armé à une nouvelle gouvernementalité. Cette situation n’est pas propre à la Colombie : on la trouve également en Europe, où le doute sur l’identité européenne, le jeu constant d’intégration et de fragmentation, va de pair avec la production d’une population intra-europénne vécue comme une population surnuméraire – les Roms. Dans les deux cas, s’opère un nouveau tracé des frontières, qui conduit à réécrire la figure de l’exclusion dans une époque où les tensions de la compétition mondiale sont à la fois de plus en plus vives et privées de frontières propres – autrement dit, virtuellement illimitées[36].

Dès lors, l’enjeu du processus de paix se déplace. Il n’est pas seulement de convertir la violence, mais de s’interroger sur les risques de non-convertibilité d’une violence de masse matérialisée par la progression ininterrompue du déplacement forcé au cours de la dernière décennie. Il n’est pas seulement de parvenir à la cessation des hostilités militaires, mais de s’attaquer aux sources des divisions qui risquent de propager leurs effets en temps de paix comme en temps de guerre. Il n’est pas seulement de réhabiliter la figure de l’Etat de droit en cherchant à lui conférer « le monopole de la violence physique légitime », mais de gouverner au-delà des frontières, c’est-à-dire de mettre en place une gouvernementalité capable d’intégrer, dans son mode opératoire, les conditions du « commun », les institutions d’une « communauté politique » au service des sujets qui la composent[37].

Des modes de subjectivation… empêchés ou configurés par la violence ?

Mais de quels « sujets » parle-t-on ici ? Tel est le dernier point sur lequel nous aimerions conclure. En apparence anodin, ce point est pourtant décisif : on voit mal comment mettre sur pied les institutions du « commun » sans s’interroger sur les sujets qui en conditionnent l’existence. Or ces sujets ont été profondément affectés par les décennies de conflit armé et, pour ce qui nous intéresse ici, par cette forme spécifique de violence de masse que constitue le déplacement forcé. A l’instar de la relation entre pouvoir et subjectivité chez Foucault, on peut évoquer, avec Balibar, l’idée d’un sujet de la violence : sujet affecté par la violence, affecté comme sujet. Pourtant, à rebours de bien des représentations qui opposent politique et violence – en particulier chez Arendt[38] –, cette perspective induit que la violence n’est pas seulement destructrice mais également productrice de subjectivité.

S’agirait-il pour autant du même type de subjectivité que ce que Foucault avait en tête pour le pouvoir, à savoir une subjectivité assujettie, qui tire ses potentialités d’action de la prise de conscience d’une assignation préalable ? Le terme d’affectation tendrait plutôt à désigner une épreuve, une subjectivité traversée par un déchirement qui l’éprouverait comme subjectivité, au plan intra- comme inter-subjectif. C’est l’économie d’un rapport à soi et d’un rapport aux autres qui serait littéralement en jeu, non dans le sens d’une capacité d’action (plus ou moins inhibée), mais dans celui d’une identité (plus ou moins consentie). La question-clé deviendrait alors celle des modalités de cette production identitaire, c’est-à-dire à nouveau celle de la participation du sujet à un ensemble plus large – ici, une communauté politique. Autrement dit, celle de sa définition comme « sujet politique ».

Après la figure du « paria » – le « sans Etat » qui, pour Arendt, surgit à l’heure où la modernité consacre la souveraineté des Etats-Nation –, Foucault a forgé celle de « l’exclu », assujetti et régulé par la norme, qui se situe simultanément dans et hors de la société. Au croisement de ces deux figures, notre travail conduit davantage à mettre en avant celle du « banni », pour reprendre une expression de Leopoldo Múnera[39]. Le banni est un exclus de et vers l’intérieur. Avec lui, aucune position d’extériorité n’est mobilisable. Plus précisément, sa généralisation procède de la conversion de mutations externes, visant à dissoudre les frontières sous l’effet de compétition généralisée, en une géographie politique interne. Et contrairement à ce qu’avançaient Luc Boltanski et Eve Chiapello[40], dans un examen critique du « nouvel esprit du capitalisme », cette géographie ne consacre pas le privilège des mobiles, mais le pouvoir de ceux qui ont la possibilité de résister à l’obligation de mobilité généralisée, surtout quand celle-ci rime avec spoliation et pauvreté. Car l’obligation de passer de l’autre côté de la frontière, de quitter son territoire d’appartenance et d’entrer dans le non-lieu du déplacement forcé, va de pair avec l’impossibilité d’accéder à une vie digne. En Colombie, le conflit armé a consacré le privilège des immobiles – au plan physique comme au plan symbolique[41].

Est dès lors en question la signification même du terme de « déplacement », dans une ère où il est possible de voyager sur le Net tout en restant cloué chez soi. Comme l’écrit Zygmunt Bauman, il y a une hiérarchie sociale qui s’exerce à travers la thématique de la mobilité : « Se déplacer a un sens complètement différent et même opposé selon que l’on se situe à la base ou au sommet de la nouvelle hiérarchie[42]. » Et plus loin : « Tous les hommes sont virtuellement des voyageurs – mais entre les expériences qui peuvent se jouer au sommet ou à la base de l’échelle de la liberté, il existe un abîme difficile à combler. Le langage à la mode qualifie indistinctement de ‘‘nomades’’ tous ceux qui vivent à l’ère post-moderne, ce qui conduit à de graves erreurs d’appréciation. […] En fait, il existe des différences profondes entre les deux mondes situés aux deux bords, supérieur et inférieur, de la nouvelle hiérarchie de la mobilité[43]. »

L’expression « déplacement interne » est très évocatrice à cet égard : elle décrit la violence qui opère dans les strictes limites de la communauté politique nationale, laquelle se trouve ainsi en mesure de dissimuler vis-à-vis de l’extérieur la violence qu’elle exerce sur ses membres les plus vulnérables. Ses effets identitaires se jouent dans cette intériorité même : ils supposent de vivre affectivement et cognitivement, comme sujet, l’écroulement d’une communauté qui ne protège plus, qui n’offre plus les garanties institutionnelles sur lesquelles le sujet politique « moderne » était censé forgé sa propre définition de lui-même. Cette modalité identitaire est donc, simultanément, l’expérience d’une forme de désintégration : elle souligne le dédoublement du sujet et de la communauté politique de référence, avec les conséquences qui en découlent, notamment en termes de « stigmatisation »[44].

Avec le déplacement forcé, l’exclusion se traduit moins par « l’étrangeté » (Arendt) ou par « l’anormalité » (Foucault), que par l’inversion de la fonction intégrative de la communauté politique sous les traits d’une exclusion de et vers l’intérieur. Avec Agamben, on pourra parler de « vie nue » – de « vie constamment exposée à la possibilité de son extinction »[45] –, à condition de situer cette nudité dans le basculement de la communauté politique en son contraire, au moment où l’identité nationale cherche de nouveaux appuis. Une telle n’approche n’exclut nullement des résistances – l’histoire des mouvements de victimes et des mouvements populaires le prouve largement –, mais elle situe cette résistance moins dans une capacité d’action que dans une contre-production identitaire, appelée à reconstruire ce dont la communauté politique s’est dessaisie.

Voilà pourquoi ce n’est pas seulement de droits dont la population déplacée a besoin. L’enjeu crucial d’une politique démocratique, dont le processus de paix pourrait constituer un élément central, est de travailler à l’émergence de nouvelles scènes de « communauté politique », capables de déjouer la recomposition et le durcissement des frontières à l’heure de la compétition généralisée. Ces scènes alternatives de la citoyenneté passent par l’émergence d’ « espaces publics populaires », constitués au-delà des frontières[46] : voisinage, territoires, solidarités communautaires, action publique, etc. Elles supposent l’invention de dispositifs transfrontaliers, à la fois matériels et symboliques, au sein d’une société marquée par des divisions qui se superposent et se redoublent. Elles exigent, en d’autres termes, l’invention d’ « institutions du commun »[47], capables de surmonter les fractures qui déchirent la société colombienne depuis si longtemps et forment la trame de cette violence de masse que constitue le déplacement forcé. N’est-ce pas à l’aune de ses potentialités de mise en commun – dont le « banni » forme à la fois l’indice d’effectivité et l’horizon de réalisation – que la paix acquiert son véritable sens ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Agamben Giorgio, Homo sacer. I, Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Le Seuil, 1997.

Álvarez S. (eds.), Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, Buenos Aires, Colección CLACSO-CROP, 2005.

Archila Neira Mauricio, Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990, Bogotá, ICANH/CINEP, 2005.

Arendt Hannah, Eichmann à Jérusalem. Essai sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, 1966.

Arendt Hannah, Les origines du totalitarisme. Tome 3. Le système totalitaire, Paris, Le Seuil/Points, 1972.

Arias A. et L. Ardila, Military expenditure and economic activity: the Colombian case, Bogotá, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2003.

Arias Trujillo R. et A. Murillo Posada (eds), Historia de Colombia. Todo lo que hay que saber, Ed. Taurus Pensamiento, 2006.

Arostegui J. « Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia », Revista Ayer, n°13, 1994.

Audard C., Qu’est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société, Paris, Gallimard, 2009.

Balibar Étienne, « Le Traité lockien de l’identité », in Locke John, Identité et différence. L’invention de la conscience, Paris : Seuil, 1998, p. 9-101.

Balibar Étienne, La Philosophie de Marx, Paris, La Découverte, 2001.

Balibar Étienne, Violence et civilité, Paris, Galilée, 2010.

Balibar Étienne, La proposition d’égaliberté, Paris, PUF, 2012.

Balibar Étienne, « Sur la ‘brutalisation’ de l’Europe », in de Nanteuil Matthieu et Leopoldo Múnera (eds.), La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, PUL, 2013, p. 193-205.

Balibar Étienne, « Violence, Politique, Civilité », Conférence inaugurale, Colloque International : Violence, Politique, Exil/Désexil dans le monde d’aujourd’hui, Istanbul (Turquie), Institut Français d’Istanbul, Université Galatasaray, Collège International de Philosophie (Paris), 7-10 Mai 2014. Non publié.

Balibar Étienne et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1998.

Bauman Zygmunt, La Vie en miettes. Expérience post-moderne et moralité, Arles, Ed. du Rouergue, 2003.

Bauman Zygmunt, « Modernidad y ambivalencia », in Beriain J. (eds), Las consecuencias perversas de la modernidad, Barcelona, Anthropos, 2007, p. 73-119.

Bauman Zygmunt, Le Présent liquide. Peurs sociales et obsessions sécuritaires, Paris, Seuil, 2007.

Bauman Zygmunt, Modernité et Holocauste, Paris, Complexe, 2008.

Bauman Zygmunt, Le Coût humain de la mondialisation, Paris, Fayard, 2010.

Bauman Zygmunt, Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age, Cambridge, Polity Press, 2011.

Benjamin Walter, Critique de la violence, Paris, Payot, 2012.

Bialokowsky A., « Prácticas gubernamentales en la regulación de poblaciones extinguibles », in Cimadamore A. y A. Cattani (eds.), Producción de pobreza y desigualdad en América Latina, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2008.

Boltanski Luc et Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.

Bonilla R., « Salario mínimo, estructura ocupacional e ingresos en Colombia », in Garay L. J. (eds.), Colombia: Dialogo pendiente II. Políticas de empleo, salarios y vivienda, Bogotá, Planeta Paz, 2007.

Bourdieu Pierre et Jean-Claude Passeron, La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit, 1970.

Cano C., Regla fiscal y estabilidad macroeconómica en Colombia, Borradores de Economía n°607, Bogotá, Banco de la República, 2010.

Castel Robert, La inseguridad social ¿Qué es estar protegido?, Buenos Aires, Manantial, 2004.

Carrillo V. et T. Kucharz, Colombia: terrorismo de Estado. Testimonios de la guerra sucia contra los movimientos populares, Barcelona, Icaria Editorial, 2006.

Cimadamore A. et A. Cattani, Producción de pobreza y desigualdad en América Latina, Bogotá, CLACSO, Siglo del Hombre, 2008.

Cimadamore A., « Las políticas de producción e pobreza: construyendo enfoques integrados » in Cimadamore A. et A. Cattani (eds.), Producción de pobreza y desigualdad en América Latina, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2008.

Codhes, Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Crisis humanitaria y catástrofe social, no 26, Bogotá, 1999.

Codhes, Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada, no 79, Bogotá, 2012.

Crettiez X., Las formas de la violencia, Buenos Aires, Waldhuter editores, 2009.

Departamento nacional de estadística DANE, DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE, Pobreza en Colombia, Bogotá, Comunicado de Prensa, 2012.

Departamento nacional de planeación, Visión Colombia II Centenario: 2019, Bogotá, Departamento nacional de Planeación, Presidencia de la República, 2006.

Departamento nacional de planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2010.

Dardot Pierre et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014.

de Nanteuil Matthieu, « Violence and Modernity. Reflections on the Present Situation in Colombia » in Flämig S. et M. Leiner (eds.), Latin America between Conflict and Reconciliation, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, p. 57-113.

de Nanteuil Matthieu, « De la paz a la solidaridad: pensar el ‘‘comun’’ en Colomia y Europa », Palabras al margen, n° 12, 2013,

De la paz a la solidaridad. Pensar el « común » en Europa y Colombia

de Nanteuil Matthieu, « Penser la violence après le totalitarisme », in de Nanteuil Matthieu et Leopoldo Múnera (eds.), La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, PUL, 2013, p. 15-28.

Esping-Andersen G., Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona, Editorial Ariel, 2000.

Fajardo Montaña D., Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Cuadernos Tierra y Justicia n° 1, Bogotá, Ilsa, 2002.

Foucault Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

Foucault Michel, Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994.

Foucault Michel, L’Herméneutique du sujet, Paris, Gallimard, 2001.

Foucault Michel, Seguridad, territorio y población, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Fournier J. et N. Questiaux, Traité du social. Situations, luttes, politiques et institutions, Paris, Dalloz, 1980.

Fraser Nancy, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte, 2005.

Garay L. (eds), Colombia: Dialogo pendiente I, Documentos de Política Pública para la Paz, Bogotá, Planeta Paz, 2005.

Garay L. (eds), Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios, Serie El Reto, vol. 10, Bogotá, Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 2011.

Garay L. (eds), Superar la exclusión social de la población desplazada II, Serie El Reto, vol. 11, Bogotá, Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 2012.

Grupo de memoria histórica, ¡Basta Ya! Memorias de Guerra y Dignidad, Bogotá, Imprenta Nacional, 2013.

Goffman Erwing, Stigmates. Les usages sociaux du handicap, Paris, Minuit, 1975.

González J., « La pobreza disminuye, pero las brechas aumentan », Razón Pública, www.razónpublica.com, 2011.

Galtung Johan, Peace by peaceful means. Peace and conflict, development and civilization, London, Sage, 1996.

Gros Frédéric, Michel Foucault, Paris, PUF, 1998.

Human rights watch, Paramilitaries’ Heirs. The New Face of Violence in Colombia, New York, HRW, 2010. Consultable sur www.copaz.org ou sur http://www.uclouvain.be/370122.html

Jaume L., Les Origines philosophiques du libéralisme, Paris, Flammarion, 2010.

Lopez C. (eds.), Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Bogotá, Editorial Debate, 2010.

Mantilla Alejandro, « La paz en Colombia. Tres comprensiones », Palabras al margen, n°1, 2012,

Mesep – Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad, Resultados cifras de pobreza, indigencia y desigualdad, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2010.

Moreno A., « Economía y seguridad democrática: Quiénes ganan y quiénes pierden con Uribe? », Razón Pública, www.razónpublica.com, 2009.

Moreno A., « Dos años de Santos: la economía », Razón Pública, www.razónpublica.com, 2011.

Múnera Leopoldo, Relations de pouvoir et mouvement populaire en Colombie (1968-1988), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 1997.

Múnera Leopoldo, « Le déplacement interne ou ‘‘bannissement’’ », communication à la journée d’étude De Santiago à Bogota : l’Amérique du Sud et les chemins de l’exil, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 29 février 2008.

Múnera Leopoldo, « Réflexions théoriques sur la violence, à partir de l’expérience colombienne », in

de Nanteuil Matthieu et Leopoldo Múnera (eds.), La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, PUL, 2013, p. 29-42.

Múnera Leopoldo, « La Colombie : négociation et construction de la paix », conférence donnée à l’Université catholique de Louvain, 22 mars 2014, non publié.

Muñoz M. et N. Pachón, « La calidad de vida y la situación de pobreza de la población desplazada 2008-2010 », Revista Cuadernos de Economía, no 30 (55), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011.

Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, Colombia. Continúa la inseguridad para los defensores de derechos humanos, en particular los líderes de comunidades desplazadas, Informe de Misión, Bogotá, OMCT, 2012.

Palacios M. et F. Safford, Colombia. País fragmentado, sociedad dividida, Bogotá, Norma, 2006.

Parra D., « Violencia estructural: una ilustración del concepto », Documentación Social, n° 131, 2003.

Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2003.

Pnud, Colombia rural, razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano 2011, Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011.

Pnud, Reconocer el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011, Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011.

Polanyi Karl, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard [1944], 1983.

Reyes A., Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2009.

Romero M., « Desplazamiento forzado: Entre la guerra y le economía política del despojo », communication à l’Université catholique de Louvain, Conférence « Colombie : des chemins vers la paix », avril 2007, non publié.

Rosanvallon Pierre, La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia, Buenos Aires, Editorial Manantial, 2007.

Ruiz Gutiérez A., La violencia del derecho y la vida nuda, Medellín, Ed. Universidad de Antioquia, 2013.

Saenz, M. H., « Sometimiento, negociación y construcción de paz. Reacciones frente al anuncio de un nuevo proceso », Palabras al margen, n° 9, 2013,

http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/sometimiento-negociacion-y-construccion-de-paz-reacciones-frente-al-anuncio-de-un-nuevo-proceso?category_id=173.

Saenz, M. H., « Estrategias de guerra y construcción de paz », Palabras al margen, n° 12, 2013,

Semelin J., La Non-violence expliquée à mes filles, Le Seuil, Paris, 2000.

Semelin J., Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Le Seuil, Paris, 2005.

Semelin J., « Notre projet », document de référence pour l’Encyclopédie en ligne sur les violences de masse, non publié, non daté, porté à notre connaissance en 2009, également accessible sur http://www.massviolence.org/fr/Notre-approche-scientifique.

Spitz J.-F., John Locke et les fondements de la liberté moderne, Paris, PUF, 2001.

Taylor Charles, Les Sources du moi. La formation de l’identité moderne, Paris, Seuil, 1998.

Touraine Alain, Critique de la modernité, Paris, Fayard, 1992.

Vite M., « La nueva vulnerabilidad social », Economía, Gestión y Desarrollo, no 5, 2007.

Weber Max, Économie et Société, Paris, Plon, 1971.

Wieviorka M., La violence, Paris, Fayard/Pluriel, 2010.

[1] Codhes, Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada, no 79, Bogotá, 2012.

[2] Codhes, Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Crisis humanitaria y catástrofe social, no 26, Bogotá, 1999, p. 1.

[3] Pnud, Colombia rural, razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano 2011, Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011, p. 57.

[4] Codhes, Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada, op. cit.

[5] Garay L. (dir.), Superar la exclusión social de la población desplazada II, vol. 11, Bogotá, Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 2012.

[6] Cette politique a constitué le fer de lance de l’action du président Alvaro Uribe Velez, au cours de ses deux mandatures (2002-2006 et 2006-2010). En niant publiquement l’existence du conflit armé, elle avait pour objectif principal la confrontation militaire avec les guérillas – identifiés à de simples « groupes terroristes » – en vue de leur défaite définitive. Cette politique s’est traduite par de nombreuses violations des droits humains vis-à-vis de la population civile, de la part des groupes paramilitaires, de certains secteurs de l’armée ou des guérillas.

[7] Human Rights Watch, Paramilitaries’ Heirs. The New Face of Violence in Colombia, op. cit.

[8] Il ne s’agit pas de ce que nous cherchons à appréhender au travers d’un concept critique de violence, c’est-à-dire au travers d’une violence qui ne se limite pas à la mise à mort et révèle l’ambivalence de l’économie politique caractéristique de la tradition libérale.

[9] Là encore, nous mentionnons ce terme tel qu’il est appréhendé par la « politique de défense et de sécurité démocratique » mise en place par le président Alvaro Uribe Velez. Il ne s’agit pas d’un concept général de sécurité, susceptible d’intégrer les situations de vulnérabilité comme celles produites par le déplacement forcé, ce qui aurait exigé un travail excédant la portée de cet article. Ce terme n’est donc à saisir ici dans une version minimaliste, et non en termes de « sécurité humaine », comme Mary Kaldor a pu le développer dans ses différents ouvrages. Voir Kaldor Mary, Human security: reflections on globalization and intervention, Cambridge, Polity Press, 2007. Pour une discussion du concept de « sécurité humaine », en particulier dans le cas mexicain, voir Pleyers G. et P. Naveau, « Frente a la violencia: movilizaciones ciudadanas en México », URVIO Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, n° 12, 2012, p. 113-124.

[10] Grupo de memoria histórica, ¡Basta Ya! Memorias de Guerra y Dignidad, Bogotá, Imprenta Nacional, 2013 ; Fajardo Montaña D., Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Cuadernos Tierra y Justicia n° 1, Bogotá, Ilsa, 2002.

[11] Múnera Leopoldo, « La Colombie : négociation et construction de la paix », conférence donnée à l’Université catholique de Louvain, 22 mars 2014, non publié.

[12] Garay L. (dir.), Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios, vol. 10, Bogotá, Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 2011. Le total de des terres que les familles déplacées se sont vues obligées d’abandonner, vendre ou céder à un tiers sous la contrainte au moment du déplacement sans compter celles relevant de la propriété collective, fut de 6.638.195 ha, entre janvier 1980 et juillet 2010. Ce chiffre équivaut à 15,4% de la superficie cultivable de Colombie (ibid.).

[13] L’investissement « néo-assistantiel » dans les ressources humaines est le nom sous lequel ont été regroupées l’ensemble de politiques publiques cherchant à éliminer la pauvreté et la faim en Colombie. Elles sont qualifiées de « néo-assitantielles » parce qu’elles n’attaquent pas les origines de la pauvreté et de l’inégalité, mais ses conséquences. Sur le sujet, voir Vite M., « La nueva vulnerabilidad social » in Economía, Gestión y Desarrollo, no 5, 2007 ; Garay L. (eds.), Colombia: Dialogo pendiente I, Documentos de Política Pública para la Paz, Bogotá, Planeta Paz, 2005.

[14] Álvarez S. (eds.), Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, Buenos Aires, Colección CLACSO-CROP, 2005, p. 269, souligné par nous.

[15] Polanyi Karl, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983.

[16] Pour éclairer un tel processus, on peut reprendre l’expression baumanienne de « dommage collatéraux » (« collateral dammage ») : entretenant un parallèle un vocable utilisé dans le cadre d’une action militaire, cette expression montre comment, dans un monde de plus en plus unifié mais de moins en moins « solide », les inégalités sociales sont redéfinies comme les « à-côtés » inévitables d’un développement économique globalisé, dont les fondements sont de moins en moins interrogés. Comme dans le traitement d’une réalité – souvent tragique – que les militaires ne veulent plus voir, la violence qui sous-tend de tels phénomènes est évacuée des représentations dominantes et le diagnostic des inégalités n’est plus articulé à une promesse émancipatoire. « Penser en termes de dégâts collatéraux revient à assumer tacitement qu’il existe déjà un certain niveau d’inégalités des droits et des chances, tout en acceptant a priori la distribution inéquitable des coûts que représente le fait d’entreprendre une action – ou de se désister par rapport à elle ». Bauman Zygmunt, Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age, Cambridge, Polity Press, 2011, p. 5. Si les inégalités sont vécues comme les « dommages collatéraux » de la globalisation économique mais correspondent à des violences effectives en Colombie, le déplacement forcé est à son tour traité comme un « dégât collatéral » sur le territoire colombien au regard de la stratégie économique décidée par ses gouvernants.

[17] Departamento Nacional de Planeación, Visión Colombia II Centenario: 2019, Bogotá, Departamento nacional de Planeación, Presidencia de la República, 2006.

[18] González J., « La pobreza disminuye, pero las brechas aumentan », Razón Pública, www.razónpublica.com, 2011.

[19] Cano, C., Regla fiscal y estabilidad macroeconómica en Colombia, Borradores de Economía n°607, Bogotá, Banco de la República, 2010.

[20] Arias, A. et L. Ardila, Military expenditure and economic activity: the Colombian case, Bogotá, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2003.

[21] Mesep – Misión para el elpalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad, Resultados cifras de pobreza, indigencia y desigualdad, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2010.

[22] Voir Moreno, A., « Dos años de Santos: la economía », Razón Pública, www.razónpublica.com, 2011 ; Moreno, A., « Economía y seguridad democrática: Quiénes ganan y quiénes pierden con Uribe? », Razón Pública, www.razónpublica.com, 2009.

[23] Romero M., « Desplazamiento forzado: Entre la guerra y le economía política del despojo », communication à l’Université catholique de Louvain, conférence « Colombie : des chemins vers la paix », avril 2007, non publié.

[24] Reyes A., Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2009, p. 150. Ce type de violence est également présent dans le contexte des luttes des travailleurs. En effet, l’usage de la violence contre le mouvement syndical a été historiquement récurrent en Colombie, faisant d’elle le pays le plus dangereux au monde pour l’exercice des activités syndicales, mais aussi l’un des moins syndiqués. Voir Pnud, Reconocer el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011, Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011. Au début des années 2000, seuls 4,6% de la population active était affiliée à un syndicat quelconque. Carrillo V. et T. Kucharz, Colombia: terrorismo de Estado. Testimonios de la guerra sucia contra los movimientos populares. Barcelona, Icaria Editorial, 2006. Si le nombre d’assassinats de syndicalistes a diminué dans la dernière période, le nombre de conventions chargées de protéger les salariés a connu une évolution similaire. De Nanteuil Matthieu, « Violence and Modernity. Reflections on the Present Situation in Colombia”, in Flämig S. et M. Leiner (eds.), Latin America between Conflict and Reconciliation, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, p. 57-113.

[25] Muñoz M. et N. Pachón, « La calidad de vida y la situación de pobreza de la población desplazada 2008-2010 », Revista Cuadernos de Economía, no 30 (55), 2011.

[26] Pour une vaste fresque des mouvements sociaux colombiens, voir : Archila Neira M., Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990, Bogotá, ICANH/CINEP, 2005 ; Palacios M. et F. Safford, Colombia. País fragmentado, sociedad dividida, Bogotá, Norma Palacios & Safford, F. 2006.

[27] Gros Frédéric, Michel Foucault, Paris, PUF, 1998, p. 84.

[28] Ibid., p. 84-85.

[29] Balibar Étienne, La proposition d’égaliberté, Paris, PUF, 2012, p. 38-39.

[30] Foucault Michel, Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, p. 237.

[31] Le relatif succès du candidat uribiste aux élections présidentielles de juin 2014, bien que J.-M. Santos ait été réélu, traduit la reconstitution de subjectivités conservatrices, qui s’opposent au principe même du processus de paix. À l’inverse, l’action menée par les mouvements sociaux, qui exercent une vigilance critique à l’égard d’un tel processus– ils voient en lui une opportunité pour l’action transformatrice, à condition d’accroître la participation populaire à la table des négociations – indique la formation de subjectivités critiques, structurées par un projet de participation sociale.

[32] Bialokowsky A., « Prácticas gubernamentales en la regulación de poblaciones extinguibles », in Cimadamore A. y A. Cattani (eds.), Producción de pobreza y desigualdad en América Latina, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2008.

[33] Ibid., p. 153.

[34] Garay L., Colombia: Dialogo pendiente I, Documentos de Política Pública para la Paz, Bogotá, Planeta Paz, 2005.

[35] Au-delà des FARC, ont été visés tous les acteurs de la société civile exprimant un désaccord avec la logique belliqueuse instituée par le pouvoir et traduisant ce désaccord dans la forme d’un engagement public (journalistes, défenseurs des droits humains, leaders sociaux ou paysans, intellectuels, etc.).

[36] Balibar Étienne et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1998.

[37] Dardot P. et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014 ; de Nanteuil Matthieu, « De la paz a la solidaridad: pensar el ‘‘comun’’ en Colomia y Europa », Palabras al margen, n°12, 2013, http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/internacional/item/de-la-paz-a-la-solidaridad-pensar-el-comun-en-europa-y-colombia?category_id=220.

[38] Múnera Leopoldo, « Réflexions théoriques sur la violence, à partir de l’expérience colombienne », in

de Nanteuil Matthieu et Leopoldo Múnera (eds.), La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, PUL, 2013, p. 29-42.

[39] Múnera Leopoldo, « Le déplacement interne ou ‘‘bannissement’’ », communication à la journée d’étude De Santiago à Bogota : l’Amérique du Sud et les chemins de l’exil, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 29 février, 2008.

[40] Boltanski Luc et Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.

[41] Cette observation diffère de celle proposée par Etienne Tassin, ici même. Elle rejoint pourtant une partie de ses réflexions, si l’on considère que l’enjeu du projet démocratique est favoriser l’accès une mobilité non-contrainte et/ou de fournir aux membres de la communauté politique les moyens permettant de faire de cette mobilité un choix plutôt qu’une contrainte.

[42] Bauman Zygmunt, Le Coût humain de la mondialisation, Paris, Fayard, 2010, p. 12.

[43] Ibid., p. 134-135.

[44] Goffman E., Stigmates. Les usages sociaux du handicap, Paris, Minuit, 1975.

[45] Agamben Giorgio, Homo sacer. I, Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Le Seuil, 1997, p. 109.

[46] Fraser Nancy, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte, 2005.

[47] Dardot P. et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014.