Connaissance et modélisation – la théorie de la connaissance à l’épreuve de l’écoute musicale

Connaissance et modélisation

La théorie de la connaissance à l’épreuve de l’écoute musicale.

Jean-Marc Chouvel. Professeur à l’université de Paris-Sorbonne et chercheur à l’UMR 8223 (Institut de Recherches Musicologiques IReMus). Membre du conseil d’administration de la SFAM.

Dossier « Repenser l’interdiciplinarité entre esthétique et neurosciences cognitives », coordonné par Donna Jung et Bruno Trentini.

Résumé

« Nous nous faisons des images des faits » écrit Wittgenstein dans le Tractatus (2.1). Si l’on comprend bien que les faits c’est « ce qui a lieu », il résume là de manière assez radicale un aspect déterminant de la pensée humaine. Le principe de modélisation est permanent dans le fonctionnement des sciences. Pour autant peut-on dire que connaître (scire en latin) c’est modéliser, ou de manière plus contondante que la connaissance s’arrête là où l’on n’a plus de modèle ? La question devient plus intéressante encore quand il s’agit de connaître la connaissance elle-même… Peut-on modéliser la connaissance ? C’est un des enjeux centraux de débats scientifiques qui s’ouvrent sur de multiples fronts. Prenons la question sous un autre angle. Si « perdre connaissance » c’est perdre conscience, on peut dire que la conscience est bien en quelque sorte la pièce maîtresse de tous le processus et le problème, qui paraissait tabou et intraitable, devient essentiel à toute l’entreprise, ce que la neurologie actuelle commence à très sérieusement réaliser. La conscience serait donc peut-être ce qui nous rend capables de « faire des images », notre capacité intime de modélisation. On essaiera d’aborder ces questions fondamentales à travers l’exemple plus restreint de l’écoute musicale.

Mots-clés: modélisation ; connaissance ; conscience ; représentation ; écoute

Abstract

“We make to ourselves pictures of facts” wrote Wittgenstein in the Tractatus (2.1). Saying facts is “what is happening”, it is summarizing radically a key aspect of human thought. The modeling principle is permanent in sciences. However, can we say that knowing (scrire in latin) is modeling ? Or, more bluntly, that the knowledge is stopping when we don’t have any more models ? The question is even more interesting when it is about knowing the knowledge itself… Can we model without knowledge ? It is one of the central issues of scientific discussions opening in multiple fronts. We can take the question from a different perspective. If “loosing conscientiousness” is loosing conscientiousness, we can say that conscientiousness is, to a certain extent, the key of all the process and the problem, which was appear taboo and non traitable. It becomes essential to any approach, which the current neurology begins to understand very seriously. The conscientiousness may be which is making us capable of “make pictures”, our intimate capacity of modeling. We’ll try to approach these fundamental questions by the narrower example of musical listening.

Keywords: modeling; knowledge; consciousness; representation; listening

Introduction

Il y a quelque chose qui résiste fortement dans l’idée que les sciences pourraient nous permettre de mieux connaître l’homme. Et c’est sans doute d’autant plus vrai que l’on se rapproche de l’art, c’est-à-dire d’une intimité radicale de l’esprit humain. De tous les arts, la musique est sans doute celui qui oppose le plus de résistance à cette connaissance. Certes, c’est aussi un art qui a été mathématisé depuis la plus lointaine antiquité, mais on n’a jamais mathématisé que ses aspects externes, acoustiques, ou proposé des réductions procédurales qui le limite dans tel ou tel système historique.

En proposant de refonder la théorie musicale sur le phénomène de l’écoute, et la méthodologie de l’analyse des œuvres musicales sur des considérations liées à la cognition, la musicologie contemporaine propose un modèle de connaissance qui n’est pas sans incidence sur notre compréhension du fonctionnement général de l’esprit humain. Ces méthodologies bousculent quelque peu les éléments de la tradition philosophique, depuis les « données immédiates de la conscience » de Bergson jusqu’à la « conscience intime du temps » de Husserl. En effet, pour adhérer à l’objet musical, dans le temps réel de son écoute, il faut donner de la durée une compréhension bien plus consciente des échelles de temps, et expliciter de manière bien plus précise que n’ont pu le faire ces philosophes les imbrications de structures qui se déploient dans un temps où la question de la mémoire est permanente.

En proposant de refonder la théorie musicale sur le phénomène de l’écoute, et la méthodologie de l’analyse des œuvres musicales sur des considérations liées à la cognition, la musicologie contemporaine propose un modèle de connaissance qui n’est pas sans incidence sur notre compréhension du fonctionnement général de l’esprit humain. Ces méthodologies bousculent quelque peu les éléments de la tradition philosophique, depuis les « données immédiates de la conscience » de Bergson jusqu’à la « conscience intime du temps » de Husserl. En effet, pour adhérer à l’objet musical, dans le temps réel de son écoute, il faut donner de la durée une compréhension bien plus consciente des échelles de temps, et expliciter de manière bien plus précise que n’ont pu le faire ces philosophes les imbrications de structures qui se déploient dans un temps où la question de la mémoire est permanente.

Le propos de cet article est d’interroger ces propositions, les nouvelles modalités de connaissance et les modélisations qu’elles mettent en place, et la manière dont cela rejaillit sur l’ensemble de ce qu’on appelle la « théorie de l’esprit ». Le paradigme cognitif a pu paraître parfois démesurément réducteur dans le contexte si subtil de l’esthétique[1]. Mais ce paradigme, une fois débarrassé des naïvetés que produit toute science naissante, pourrait s’avérer décisif pour nous aider à formuler et à désigner, dans un dialogue opératoire précis avec les œuvres et avec les expectatives des sujets, des aspects fondamentaux de cette relation que nous tissons avec la complexité des phénomènes artistiques, et, au-delà, avec la complexité du monde.

Nous nous proposons de mener cette interrogation autour de quatre axes de réflexion. Dans un premier temps, nous chercherons à mieux comprendre ce qui distingue une image d’un modèle, d’un point de vue épistémologique. Puis nous nous intéresserons plus précisément au modèle de l’analyse cognitive en cherchant à comprendre en quoi il peut ou non constituer une représentation du cerveau. Dans un troisième temps, nous aborderons la notion très problématique de « conscience », en cherchant à savoir si le modèle précédent ne nous donne pas des pistes pour comprendre des enjeux fondamentaux liés à cette notion. Dans un quatrième temps, nous essaierons de comprendre la difficulté à saisir par le langage les réalités de l’esprit, en revenant sur l’effort freudien d’établir une « topique », et en tentant, sans doute vainement, d’en proposer une actualisation.

I. Image et Modèle

J’écoute de la musique. C’est une certaine expérience accompagnée d’émotion. Cette expérience constitue mon état mental. Mais, d’un autre côté, les sons entrent dans mon oreille et agissent sur mon cerveau. Ils y produisent certains effets que je peux observer au moyen de l’autocérébroscope. La thèse de Feigl, pour la présenter en quelques mots, est que les états cérébraux sont non seulement corrélés aux états mentaux mais que les états cérébraux et les états mentaux représentent une même chose sous deux aspects différents. Ou, plus exactement, en parlant d’états cérébraux, je produis une autre description de cette réalité sur laquelle m’ouvre aussi mon expérience intérieure. Je fais l’expérience directe de mon état mental, j’observe les mouvements de mon cerveau à l’écran, je remarque certaines similitudes : disons, l’activité des neurones concernés est plus forte quand le volume sonore augmente, elle varie en rythme avec la musique écoutée, les zones actives se déplacent – comme des doigts sur le clavier d’un piano – sur la gauche quand les notes deviennent plus aiguës, etc. Je conclus que mon état mental est corrélé à mon état cérébral. Mieux, je peux identifier mon état cérébral à mon état mental, c’est-à-dire considérer mon état cérébral, qui fait l’objet d’une description à partir des données observées à l’autocérébroscope, comme un autre aperçu sur cette réalité dont je fais l’expérience directe : l’épreuve vécue de la musique. Mon état cérébral, tel que je le décris, désigne la même réalité qui m’apparaît sous la forme d’un état mental, comme la molécule H20, telle qu’on la décrit en physique, renvoie à la réalité dont je fais l’expérience directe en regardant la mer[2].

Cet extrait du livre de Pierre Cassou-Noguès Lire le cerveau est caractéristique du rôle central que tient le problème de l’écoute et plus particulièrement l’écoute musicale, dans la réflexion sur le fonctionnement même de la pensée. Il commente un article de 1958 de H. Feigl sur le « mental » et le « physique », article caractéristique des problématiques du moment « cybernétique » de l’histoire des sciences, ce moment très spécifique où l’automatique du XVIIIe siècle, après avoir assumé sa réussite mécanique sur les corps, s’est attaquée au problème de l’esprit, et donnera naissance à l’informatique. Pourquoi la musique est-elle donc si souvent présente quand on veut parler du cerveau, de son activité, des états mentaux, ou, plus anciennement, de la « conscience intime du temps[3] » ? Eh bien c’est peut-être parce que depuis longtemps la musique est configurée comme un « autocérébroscope », pour reprendre le terme Feiglien de la fiction de Pierre Cassou-Noguès. Une partition n’est rien d’autre qu’un livre où peut se lire une « activité cérébrale », transcrite dans un système de code en relation avec le sonore. Cette relation au sonore est sans doute bien différente des autocérébroscopes « visuels » envisagés par la fiction, et aujourd’hui par les laboratoires de neurologie. Et cette différence est un point très important pour l’épistémologie. Et c’est précisément là que l’on peut essayer d’appréhender la différence entre image et modèle. Si je me mets au piano et que je commence à improviser, je ne perçois plus aucune distance entre ma pensée et les ondes sonores qui émanent de l’instrument. Ces deux objets font – pour ainsi dire – corps. Ni l’un ni l’autre ne sont pourtant de nature directement corporelle, même si leur manifestation s’inscrit dans une corporéité, physiologique, physique, puis acoustique, ce qui permet, au passage, de les capter.

Quand les neurologues présentent ces désormais célèbres images du cerveau que permettent les scanners à Résonance Magnétique Nucléaire, l’excitation que procure le fait de pouvoir observer l’intérieur d’un cerveau vivant sans le perturber prend le pas sur la claire évaluation de ce qu’on voit réellement. C’est évidemment déjà formidable de se dire qu’on peut localiser des « zones d’activité cérébrales » en relation avec telle ou telle action, telle ou telle réflexion. Mais on est loin de là à savoir parfaitement ce qui se passe, et, encore plus loin, à saisir l’activité des neurones eux-mêmes. C’est une question de résolution et d’ordre de grandeur. Ensuite, on a une photographie : ce n’est pas tout à fait le film, et même si on arrive à faire des photographies de plus en plus rapprochées, là encore les ordres de grandeurs sont très éloignés des constantes de temps des transferts entre les neurones : la résolution temporelle n’est pas plus performante que la résolution spatiale. Mais même si on admettait qu’on puisse arriver un jour à de bien meilleures résolutions, on serait de toute façon devant une aporie : le film ainsi généré outrepasserait de beaucoup ce que nos yeux, et derrière eux notre cerveau évidemment, sont capables de traiter en termes de quantité d’information. On pourrait appeler ça le théorème de Gödel de la connaissance : aucun système ne peut assurer son propre monitoring, ou, si l’on préfère, le traitement de l’information excède l’information. Je ne prétends pas en faire la démonstration, et on se contentera d’appeler cela une conjecture. D’ailleurs Feigl, lu par Pierre Cassou-Noguez fait une remarque fort similaire :

L’autocérébroscope tel que l’introduit Feigl montre un état r cérébral que l’utilisateur peut corréler à son état mental, à un « vécu » en première personne, découvert par introspection. Dans un passage cité plus haut, Feigl présente l’autocérébroscopiste écoutant de la musique et observant sur l’écran les variations de son état cérébral parallèlement à celles de son expérience propre. L’autocérébroscopiste semble déceler un mouvement sur l’écran qui épouse le rythme et suit l’intensité des sons qu’il écoute. Cependant, ce cerveau qui apparaît à l’écran n’est pas celui de quelqu’un qui écoute simplement de la musique mais celui de quelqu’un qui écoute de la musique et observe en même temps le mécanisme de son cerveau. Si l’autocérébroscopiste corrèle les états cérébraux que lui montre l’appareil à ses perceptions musicales, il commet une erreur. Comment alors peut-il isoler l’état mental correspondant à cette expérience de la musique pour le corréler à un état cérébral[4] ?

Les musiciens sont en quelque sorte coutumiers de cette expérience : quand ils écoutent la musique en suivant une partition, cela modifie radicalement leur écoute. Avec les nouveaux moyens de diffusion de la musique, l’auditeur contemporain peut en faire très facilement l’expérience : le seul fait d’écouter une musique en regardant un curseur défiler à l’écran, qui nous dit exactement où on en est du morceau, et à quel terme il va finir, modifie profondément la manière que l’on a de l’écouter. Et que dire si le curseur est positionné devant un sonagramme ?

Mais il y a un corollaire à cette modification : ce que l’on voit peut tout aussi bien entièrement occulter ce que l’on entend et non pas le révéler, un point qui explique par exemple notre surdité par moment à une musique de film qui est là sans être là. On peut alors légitimement se demander si c’est vraiment en passant par l’image que l’on peut connaître ce qui se passe pour nos oreilles.

Derrière cet exemple de l’écoute musicale, ne doutons pas que c’est tout le phénomène de la pensée, qui commence avec la sensation, qu’il convient de reconsidérer. Nous avions intitulé avec Fabien Levy le deuxième colloque international d’épistémologie musicale qui a eu lieu à l’IRCAM en janvier 2001, « Observation Analyse Modèle », et le fait de glisser l’analyse entre observation et modèle n’était certainement pas insignifiant. C’est une vieille querelle scientifique et philosophique. Dans le domaine de l’esthétique, on peut l’illustrer entre l’empirisme issu de la pensée de Locke ou de Hume et le sensualisme de Condillac, que l’on peut voir, avec la statue de son Traité de sensations (1754) comme un précurseur des sciences cognitives. Là où l’empiriste se tourne vers la seule observation pour établir les faits – « ce qui a lieu » comme dit Wittgenstein – le sensualiste propose, au-delà de l’assertion « penser c’est sentir », un modèle. On peut se demander ce qui est le plus réducteur des deux. L’observation se contente de la sortie du système : il est « en aval », comme le « behaviourisme » anglo-saxon qui ne veut surtout pas s’intéresser à ce qu’il y a « dans la boîte », puisque ce qui est dans la boîte serait impossible à connaître par l’observation justement. Le modèle, c’est tout l’inverse : il cherche à comprendre ce qui se passe dans la boîte (la fameuse statue de Condillac). Mais il fait pour cela une expérience de pensée « en amont » qui l’amène à explorer les fonctionnalités nécessaires, et donc à dégager des opérations et des logiques. C’est ce qui lui permet d’envisager l’avenir, et pas seulement de se soumettre à ce qui s’est passé.

En réalité, observation et modèle sont dans une relation dialectique. Car c’est bien l’observation qui valide le modèle, la théorie scientifique. Mais réciproquement, c’est la théorie scientifique, le modèle, qui désigne l’observation à réaliser. L’analyse est donc prise dans cet équilibre, dans ce balancier constant entre deux démarches nécessaires mais irréductibles l’une à l’autre.

On pourrait penser que l’imagerie n’est pas du tout la meilleure forme de connaissance, que c’en est même la forme la plus paresseuse. Elle épouse la doctrine du scepticisme : « croire ce que l’on voit ». Or le seul fait de comprendre les modèles qui président à l’observation, rend cette observation bien plus intelligente. Cela devient de l’analyse. Il ne s’agit plus simplement d’avaler le réel, mais de mettre à jour la logique qui le sous-tend. Pour la musique, où l’analyse a pris une importance grandissante depuis quelques dizaines d’années, c’est la différence entre décrire une partition en disant il y a un do, il y a un accord de ré majeur, il y a une quinte diminuée, et en proposer une lecture qui permet de comprendre l’adéquation du système musical avec les modalités de son appréhension. À tel point que le concept central de l’analyse musicale s’est à mon sens aujourd’hui déplacé, sous la double influence sans doute de la phénoménologie et des sciences cognitives, vers ce que j’ai appelé « l’analyse cognitive », qui est à la fois une méthode et un modèle, et dont nous allons essayer dans les lignes qui suivent de comprendre les idées essentielles[5].

II. Le modèle de l’analyse cognitive : une représentation du cerveau ?

Le plus grand poète possible – c’est le système nerveux.

L’inventeur du tout – mais plutôt le seul poète.

Paul Valéry

La réflexion que je vais exposer commence à la fin des années 1980 avec une thèse de doctorat rédigée à l’université de Paris 8, sous la direction de Daniel Charles. La question posée dans cette thèse venait de ce qui m’apparaissait, dans la fréquentation que j’avais des compositeurs de cette époque et dans les quelques cours d’analyse que j’avais pu suivre, comme une utilisation étrange, à la fois pour moi énigmatique et aberrante, de la notion de « forme » en musique. Autant, dans l’espace naturel, cette notion pouvait être étayée par les outils de la géométrie, et en particulier de la géométrie dite « descriptive », autant l’emploi de ce terme dans un contexte musical me semblait relever de la métaphore, d’une analogie loin d’être pleinement convaincante. Et la confusion qui régnait alors entre le terme de forme et celui de structure n’arrangeait rien à l’affaire, pas plus que le débat esthétique biaisé sur le formalisme. Certes, les compositeurs utilisaient des « schémas régulateurs », dessinaient des « plans » qui n’avaient parfois rien à envier à ceux des architectes. Une partie de la thèse portait d’ailleurs sur la musique de Xenakis, dont Daniel Charles m’avait suggéré de suivre les cours. Son ouvrage, Musiques formelles, paru en 1963[6], était une des références les plus importantes du mouvement de formalisation de la musique, et il était contemporain des premières tentatives de l’informatique musicale naissante. Formalisme, formalisation, informatique, théorie de l’information… la forme semblait bien le dénominateur commun de tous ces questionnements, mais rien ne disait qu’on parlait tout à fait de la même chose, et surtout qu’on désignait ce concept obscur que les musiciens, faute de mieux, appelaient le « sens de la forme ». Tout cela me paraissait reposer sur de nombreux malentendus, ce qui, comme disait Daniel Charles avec un sourire en coin, est fâcheux quand on parle de musique.

Il faut dire que le vocabulaire musical n’est pas très clair non plus. La forme désigne selon les cas un principe de production (la fugue…), un schéma général (la sonate…), un mouvement (l’adagio…), un rythme de danse (le menuet…), un style (le rock…), ou une combinaison de toutes ces choses, comme c’est par exemple le cas du blues, qui est à la fois un style, un rythme, un mouvement et un schéma formel… Même si le praticien arrive à s’y retrouver, le moins que l’on puisse dire c’est que tout cela n’est pas très satisfaisant théoriquement. En tout cas, la notion de forme en musique est bien moins triviale qu’elle ne l’est en sculpture, par exemple, où l’on peut toujours se référer à la géométrie descriptive.

C’est peut-être en premier lieu parce que l’espace de réalité de la forme musicale ne peut pas, malgré tous les efforts de notation et de représentation de la musique, être l’espace naturel. La forme musicale se définit d’emblée dans un espace « mental », et son appréhension ne peut pas se passer d’une réflexion sur la spécificité de l’art musical, qui est d’être intimement lié à l’écoute, c’est-à-dire à un acte qui restait très éloigné de quoi que ce soit que l’on puisse représenter sur une feuille de papier et tenir devant ses yeux.

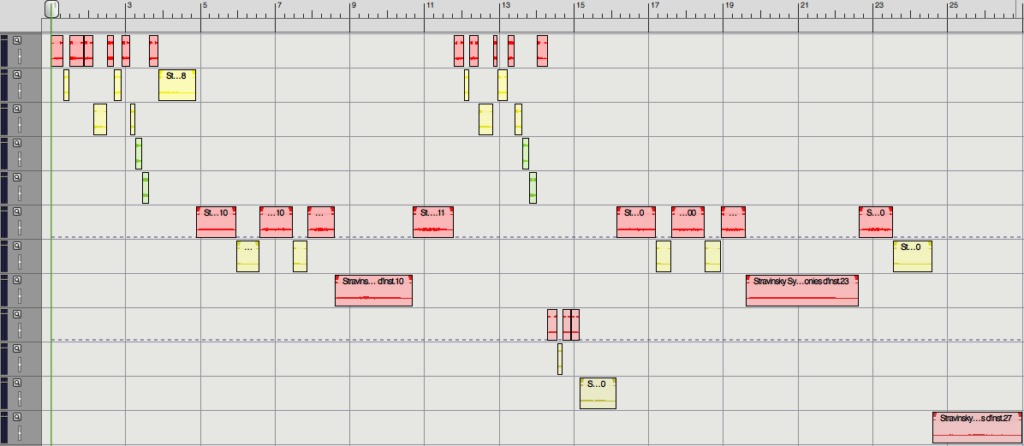

S’il y avait un concept de forme en musique, il fallait donc le relier à ce qui en faisait l’essence : sa nature temporelle, et la nécessaire présence d’une mémoire. D’où les premières représentations que j’ai introduites sous la dénomination de diagrammes formels, et qui comportaient un axe temporel et un axe de « matériau mémorisé » (ce qu’on a pu aussi appeler « paradigme » dans le cadre de la sémiologie). On trouvera ci-dessous un court exemple extrait du début de la Symphonies d’instruments à vents d’Igor Stravinsky, réalisé dans un type de logiciel qu’on appelle un « séquenceur », et qui a été conçu pour la production de la musique plus que pour son analyse. Cet exemple présente des sections bien définies et parfaitement différenciables.

Fig. 1 : un diagramme formel des 27 premières secondes d’un enregistrement de la Symphonie d’instruments à vents d’Igor Stravinsky réalisé dans le séquenceur Digital Performer.

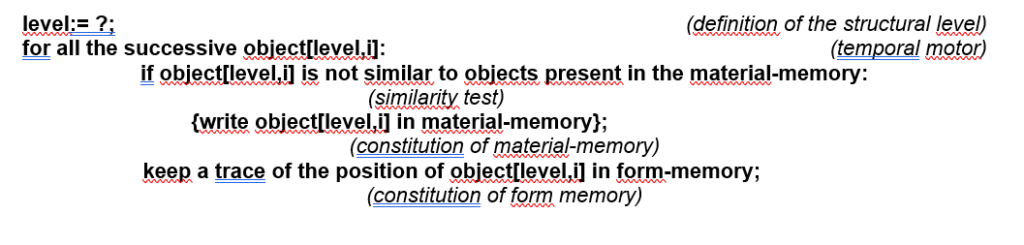

La procédure qui permet de réaliser ses diagrammes « en temps réel » peut s’écrire sous une forme algorithmique, ce qui donne la chose suivante, dans une version très simple que l’on peut déjà lire dans ma thèse en 1990 :

pour chaque fragment entendu :

comparaison avec les fragments précédents ;

s’il est différent : inscription en mémoire « matériau » ;

dans tous les cas: inscription en mémoire « forme » ;

Dans une version postérieure, ce même algorithme est donné avec quelques détails supplémentaires (en anglais) :

La première ligne de cet algorithme, celle qui parle de niveau de structure, ne figurait pas dans le premier énoncé. Quel est le problème ? On peut l’illustrer en montrant un autre diagramme formel des mêmes 27 premières secondes de la pièce de Stravinsky :

Fig. 2 : un diagramme formel des 27 premières secondes d’un enregistrement de la Symphonie d’instruments à vents d’Igor Stravinsky réalisé dans le séquenceur Digital Performer.

Il est tout aussi légitime que le précédent, sauf qu’il différencie des éléments plus petits, ou, pour utiliser un vocabulaire plus spécifique, à un niveau inférieur de la structure temporelle.

Parler de la forme était donc un leurre théorique complet. Non seulement à cause des échelles temporelles, comme on vient de le montrer, mais aussi parce que la musique est un objet fortement multidimensionnel, qui peut s’appréhender selon diverses catégories[7], et la constitution des diagrammes ne peut s’opérer qu’à partir de la définition de ces catégories[8].

Laissons de côté le problème du choix des catégories pertinentes, qui concerne sans doute plus spécifiquement les musicologues, pour revenir au concept spécifique de forme en musique. Sa nature temporelle implique, comme nous l’avons montré, la nécessaire présence d’une mémoire. Pourtant, cette mémoire ne peut pas être une armoire ou un tableau de plus… il faut passer par une représentation non pas figée, mais « en acte » pour avoir une chance de saisir de manière adéquate un objet aussi inobjectivable que la musique. D’une certaine manière, les diagrammes formels sont un leurre de plus, si on ne fait pas l’effort de les lire comme la trace d’une activité mentale. Et ce serait faire un total contresens sur la portée des réflexions menées ici que d’oublier leur nature profondément dynamique. La mémoire elle-même ne doit pas être comprise comme une entité fixe et permanente, mais au contraire comme étant perpétuellement en constitution. L’écoute vécue est intimement liée à ce que nous appelons « forme », et elle est située dans un moment qui n’existe en tant que tel que du fait d’un contexte.

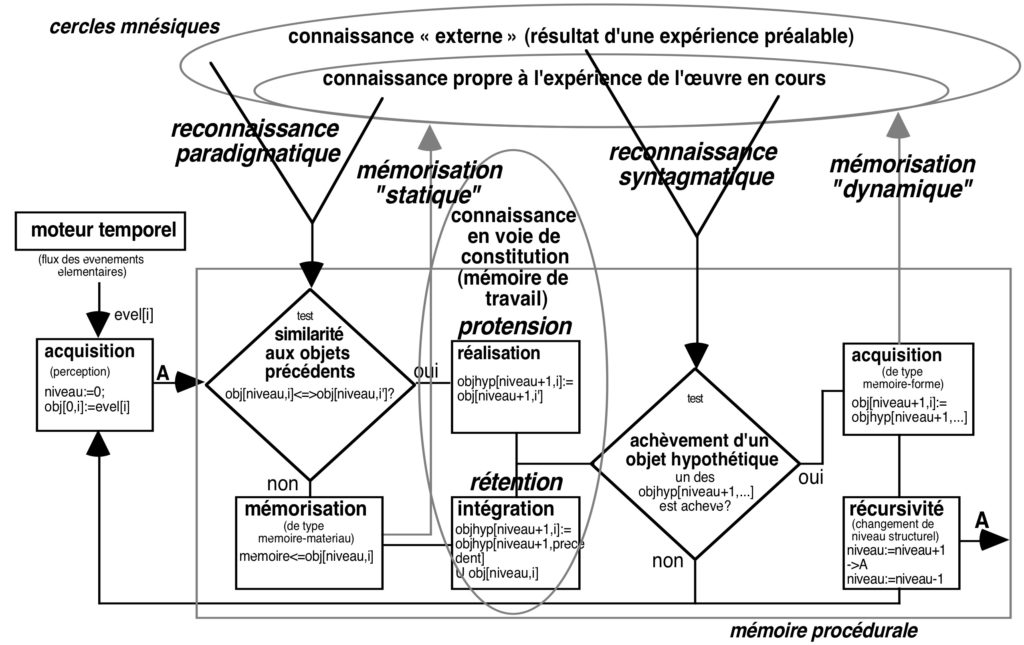

La représentation d’un phénomène profondément dynamique n’est jamais simple. On peut en considérer les traces : la forme d’onde est par exemple une trace de l’activité acoustique en un point de l’espace… Mais l’activité mentale peut-elle laisser des traces d’une aussi grande précision ? Et même, si c’était le cas, comment ferions-nous pour y repérer quelque chose sans un modèle auquel se référer ? L’algorithme apparaît alors comme la manière la plus simple d’écrire un phénomène dynamique dont nous disposions. Reste à résoudre le problème de l’imbrication forme/structure que nous ont révélé les exemples précédents. C’est exactement ce à quoi s’emploie le schéma qui suit, et que nous nommerons « algorithme cognitif » :

Fig. 3 : Algorithme cognitif

Il n’est pas possible ici de décrire intégralement tout ce qu’implique le schéma précédent. On pourra se reporter à un ouvrage publié en 2006 : Analyse musicale, sémiologie et cognition des formes temporelles[9] où l’on essaie de donner à comprendre les enjeux d’un tel algorithme pour l’analyse de la musique. Dès la rédaction de cet ouvrage, il nous semblait évident que l’ensemble des réflexions menées avec comme objectif l’application pratique à l’analyse musicale pouvaient trouver un écho à un stade épistémologique d’une portée bien plus ample. En partant d’un modèle de l’écoute, validé par la confrontation avec les œuvres que permet l’écriture ou l’enregistrement de la musique, ce qui se révélait, c’était un modèle « cognitif » plus global, c’est-à-dire un modèle du comportement temporel de la pensée et de l’accès à la connaissance.

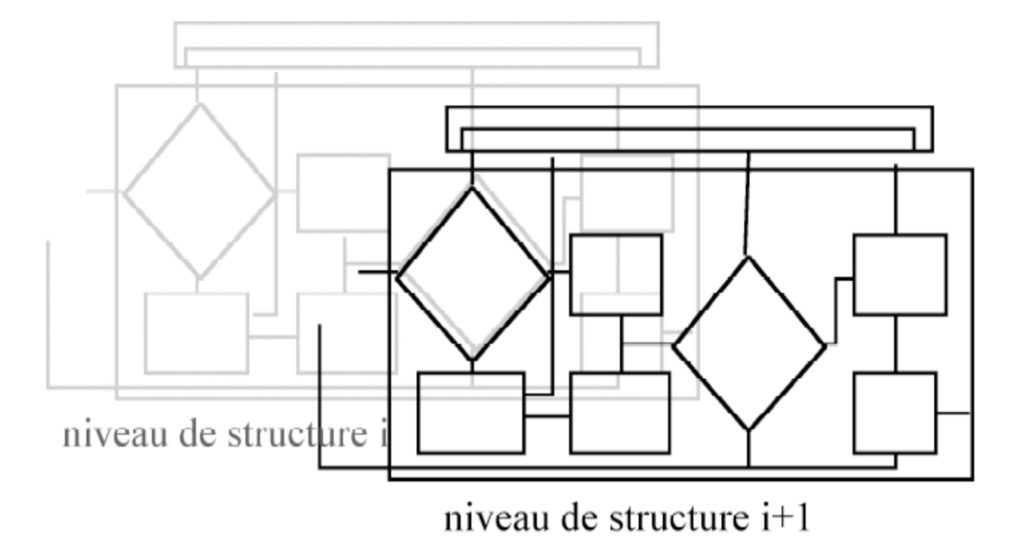

Entendons-nous : il s’agit d’un modèle, pas de la chose elle-même. De plus, c’est un modèle qui réalise une synthèse de réflexions menées sur de très nombreux plans par des chercheurs en sémiologie ou en psychologie autant que par des phénoménologues, et le vocabulaire utilisé n’hésite pas à faire référence à tous ces univers de pensée. Quand les éléments initiaux de cette réflexion ont été présentés au premier congrès de l’escom[10], à Trieste, en octobre 1991, beaucoup ont voulu voir dans cet algorithme[11] la formalisation d’un « auditeur idéal ». Ce n’est évidemment pas du tout de cela qu’il s’agit. D’abord parce qu’il n’y a pas d’idéal de l’audition, et encore moins de l’auditeur. Mais aussi et surtout parce que l’algorithme est volontairement « ouvert », laissant indéfinies dans leur réalité pratique quasiment toutes ses fonctions essentielles[12]. C’est le cas en particulier des deux tests (représentés par des losanges selon la convention de l’écriture algorithmique) : le test de similarité, qui permet d’identifier les éléments en référence à la mémoire, et celui d’achèvement qui autorise à envisager des éléments constituant des entités identifiables à un niveau supérieur de la structure. Dans une vision de la musique déjà identifiée par une notation et des conventions bien établies, ce n’est pas très difficile de résoudre ces deux termes avec une fonction d’identité ou une phraséologie liée à la respiration par exemple. En fait on peut trouver beaucoup de critères pour reconnaître ou pour segmenter la musique. Certains chercheurs[13] parlent, dans le cadre de théories génératives inspirées des travaux du linguiste Noam Chomsky, de « règles préférentielles » de groupement, ou de « bonne formation » en faisant référence en particulier à la psychologie de la gestalt. Ce qui est en jeu, c’est l’idée que le groupement au niveau inférieur serait lié à la reconnaissance au niveau supérieur, autrement dit, que le problème du groupement et celui de la reconnaissance seraient un seul et même problème, avec simplement un décalage de niveau de structure. Si l’on veut, on peut le représenter de la manière suivante, en reprenant schématiquement l’algorithme cognitif de la figure précédente :

Fig. 4 : Schéma général de la superposition possible des opérateurs cognitifs de deux niveaux successifs mettant en évidence les parallélismes possibles entre la validation au niveau inférieur et la reconnaissance au niveau supérieur[14].

Ces réflexions sont tout à fait déterminantes pour essayer de comprendre la nature des processus d’identification et donc d’anticipation à toutes les échelles temporelles. C’est grâce à ce type de représentation que l’on sort d’une vision trop linéaire des chemins d’écoute et de pensée, telle qu’on peut la lire dans les écrits philosophiques sur la « conscience intime du temps » de Husserl. Elles mettent en évidence la relation autrement conflictuelle entre le flux et la saisie, la durée et la constitution des entités cognitives. Ainsi, comme l’écrit Antonia Soulez, « c’est sur l’idée de saisie cognitive d’un contenu de vécu que les philosophes du Cercle de Vienne se séparent de la phénoménologie[15] ». Toute la discussion menée par Kaufmann (1895-1949) sur la difficulté « d’élémenter le flux de conscience en ses derniers termes », faisant écho à la question de Carnap « sur “les entités [à choisir] sur lesquelles s’appuieraient les éléments de base” du système constructionnel des énoncés de la science empirique[16] » trouve un profond écho dans ce que nous venons de présenter. Ces questionnements traversent la pensée philosophique et on peut relever à leur sujet, comme le fait Antonia Soulez, l’influence déterminante de la Gestalt-theorie[17]. Dès lors s’il y a un terme qui reste dans une difficulté conceptuelle absolue, c’est le terme de « conscience », et le conflit relevé par la citation de Kaufmann entre « flux » et « terme[18] ». Pour Carnap, « tout état de conscience est une unité inanalysable[19] ». Et le terme même de « conscience », piégé dans les marécages du subjectivisme, restera quasiment un tabou pour les scientifiques jusqu’à ce que des neuro-psychologues comme Stanislas Dehaene remettent cette question au centre des débats[20]. Au-delà du problème de la définition opératoire que l’on peut donner à ce terme, il est évident que l’ensemble des acceptions du mot lui-même, qui recouvre des valeurs morales autant que des aspects cliniques, n’aide pas à clarifier le problème. Nous allons pourtant essayer de montrer que l’algorithme cognitif permet, à condition de comprendre toute sa malléabilité, de se donner une représentation finalement assez concrète de ce que peut être cette partie du phénomène psychique que l’on appelle la conscience.

III. Le problème de la conscience

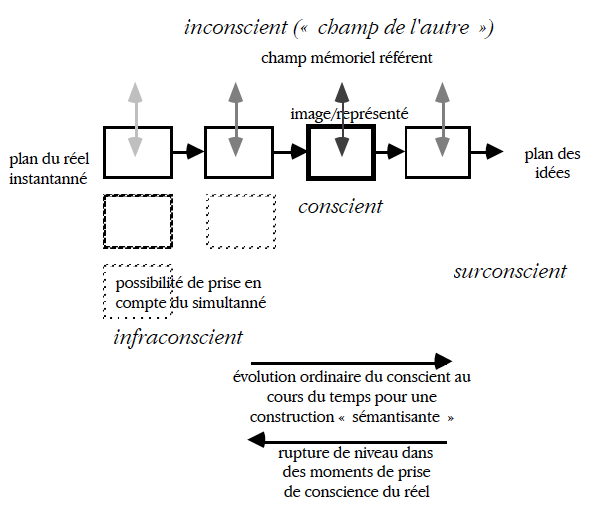

On trouve, à la page 97 du livre que j’ai consacré au problème de l’analyse musicale, un schéma qui déborde sans doute largement le champ disciplinaire de la musicologie, et que j’ai rarement eu l’occasion de commenter. Pourtant, tout en maintenant cette opérationnalité qui fait la force d’un modèle « implémentable », et la validation méthodologique qu’apporte son application concrète dans un champ disciplinaire – ici la musicologie –, une telle représentation suggère une interprétation des transactions temporelles qui va bien au-delà de la seule écoute musicale, et qui touche à l’origine de tous les aspects de la pensée. C’est du moins ce que je voudrais essayer d’explorer dans les lignes qui suivent. Il convient d’essayer d’éviter un certain nombre de malentendus, qui tiennent pour la plupart aux nombreuses limites de nos possibilités de représentation, que ce soit avec les images des schémas ou parfois tout autant avec les mots eux-mêmes. Il faut être modeste quant à ces limites, et quant au processus sémiotique qui instaure la schématisation sur laquelle on s’appuie pour transférer une connaissance.

Prenons un exemple : les « boites » de l’algorithme cognitif (fig. 3) ne représentent pas des objets mais des opérations. C’est une convention qu’il faut toujours garder à l’esprit. Il faut pareillement garder à l’esprit que les « objets » que manipulent ces opérations sont des « objets temporels », et que là où nous voyons un schéma figé, nous devons imaginer un processus dynamique. Il ne s’agit absolument pas de réifier ce processus, mais au contraire de parvenir à le saisir malgré son évanescence, malgré son absence de consistance matérielle tangible et observable. Ainsi, dans le diagramme de la figure suivante (fig. 5) il faut absolument éviter de prendre la chaîne de « boites » pour une simple suite d’objets qui se succèdent séquentiellement dans le temps. La flèche ne désigne pas dans ce cas une successivité, mais une inclusion, ou, plus précisément, par rapport au modèle cognitif, un appel récursif.

Fig. 5 : Représentation schématique de la chaîne des niveaux de structuration accessibles à la conscience, faisant apparaître, de part et d’autre du niveau réel de conscience, ce qu’on appellera ici « l’infra-conscient » et le « sur-conscient ».

La récursivité[21] n’est pas a priori un mécanisme qui puisse correspondre à la cognition réelle, mais c’est un outil de simplification très utile dans un cadre de modélisation. C’est pour cela que les blocs sont dessinés avec la même taille, mais en termes de dimension temporelle, on va de blocs petits (c’est-à-dire courts) à des blocs plus importants (c’est-à-dire plus long). Pour se donner une idée de ce que les blocs sont censés représenter, on peut essayer d’appréhender le schéma à travers l’exemple suivant, qui donne à voir ces blocs sous la forme de parallélépipèdes qui entourent sur le diagramme formel d’une analyse du rondo d’une sonate de Mozart[22]. On a limité pour des raisons didactiques le niveau élémentaire aux groupes de deux mesures désignés par des lettres sur la partition. L’analyse est arrivée au moment a signalé par un cadre gris sur la partition. On peut voir les groupements (ab) et (a’c), qui correspondent musicalement à des blocs de « question-réponse » très nets, puis le groupement ((ab)(a’c)), qui correspond à la barre de reprise, et ainsi de suite.

Fig. 6 : Un exemple d’analyse du début du Rondo (Allegretto) de la Sonate K. 545 de Mozart selon l’algorithme cognitif[23].

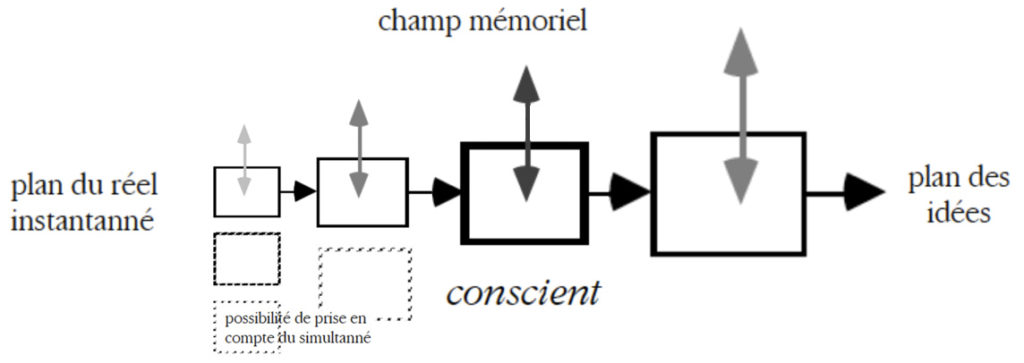

Il s’agit d’un exemple relativement simple mais qui permet de comprendre les enjeux, et surtout ce qu’il faut entendre par « échelle de temps ». On aurait pu représenter les blocs de la figure 5 en suggérant cette augmentation de taille, pour mieux rendre compte de ce que signifie la progression des blocs en termes de niveaux de structure.

Fig. 7 : (ou fig. 5b).

Mais cela ne sert pas à grand-chose si on ne restitue pas à ce schéma tout son propos dynamique. Tel quel, on pourrait penser qu’un mécanisme séquentiel ne peut absolument pas prétendre représenter les traitements a priori lourdement parallèles que suggère l’implantation neuronale. C’est un des propos de la récursivité que de permettre en quelque sorte l’ouverture d’instances à plusieurs niveaux simultanément, même avec un processus écrit de manière séquentielle. Le modèle de l’algorithme cognitif permet d’appréhender un problème très complexe qui est celui du rapport entre l’échelle de temps et ce qu’on appellera le « moment présent », même s’il y a forcément une différence entre ce que peuvent dire de cette notion les psychologues et ce que l’on peut désigner de cette manière dans le fonctionnement d’un algorithme. Il n’y a pas de difficulté pour l’algorithme de tenir des instances « ouvertes » à toutes les échelles. Dès ses Principles of psychology (1890), William James distingue ce qu’il appelle la mémoire primaire, les informations immédiatement présentes à l’esprit, de la mémoire secondaire, quasiment illimitée, mais nécessitant un effort de remémoration. La psychologie expérimentale attendra les années 1960 pour s’intéresser sérieusement à la « mémoire à court terme », aux problèmes d’empan mnésique, et à l’idée de « mémoire de travail ». Mais la plupart de ces expériences ne se donnent pas les moyens d’explorer véritablement la complexité des niveaux possibles, et les échelles de temps qui leur correspondent. Il semble illusoire de tracer un trait marqué entre « primaire » et « secondaire », en tout cas dans le cours du temps de l’écoute d’une pièce musicale. Ce qu’apporte l’algorithme cognitif, c’est l’idée d’un fonctionnement « en temps réel » de la structuration temporelle. Dans le cas de l’écoute d’une musique, ou de n’importe quelle autre tâche en fait, la réalisation complète de l’algorithme en temps réel et de manière consciente paraît fort peu vraisemblable, en grande partie à cause de la charge cognitive que cela représenterait. C’est ici que le mot conscience va pouvoir prendre un début de signification.

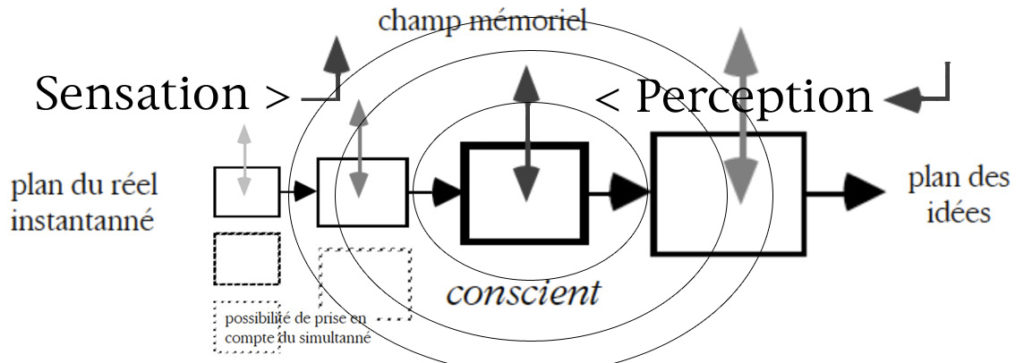

L’axe du temps, dans la figure précédente (fig. 7), est pour ainsi dire perpendiculaire au schéma, et le « moment présent » se situe en quelque sorte « entre deux niveaux », comme « connaissance en voie de constitution » (cf. fig. 3). On peut dire que ce « moment présent » est soumis d’une part à la sensation, à partir du « réel instantané », et d’autre part à l’émergence des paradigmes, à un niveau toujours plus élevé, jusqu’à la saisie de l’idée la plus générale de la totalité. Cette émergence, que l’on appellera ici la perception, est en lien permanent avec la mémoire, et du fait de cette médiation, elle est susceptible de prendre l’empreinte du sujet, de son « intentionnalité » pour reprendre le vocabulaire philosophique.

Cet entre-deux du moment présent parcourt en permanence, dans le modèle, toute la gamme des échelles de temps. Mais notre temps vécu est limité, à la fois vers l’infime et vers l’immensité. Il y a un lien étroit entre cette idée de moment présent et la « conscience ». Cette dernière apparaît, au niveau médian de la structure, limitée par des seuils perceptifs du côté du micro-temps, et par des possibilités de la mémoire de travail du côté de la capacité de globalisation. Autrement dit, par rapport au modèle « théorique », ce qui est le plus probable, c’est que nous accédions à l’expérience « par le milieu ». Le plus vraisemblable, c’est que ce « milieu » corresponde plus ou moins à ce qui est spontanément nécessaire au fonctionnement du langage articulé. Syllabe-Mot-Phrase, voilà ce qui en donne sans doute l’ordre de grandeur le plus prégnant. Mais la musique passe son temps à distendre cette évidence.

Le conscient est donc limité, vers le micro-temps, par ce que nous appellerons ici l’infra-conscient, et vers le macro-temps par ce que nous appellerons le sur-conscient. On peut considérer que la conscience est habitée – du micro au macro – par l’émergence de la sensation, et d’autre part – du macro au micro – par celle de la perception, qui se fait à travers des cadres motivés par la reconnaissance mémorielle. Ce moment « entre deux niveaux », que l’algorithme cognitif décrit comme « connaissance en voie de constitution », possède une double perspective : celle de découvrir de l’inconnu – et donc d’engager une rétention mémorielle – et celle de reconnaître du connu – ce qui conduit à d’autres fonctions cognitives, et en particulier à une capacité d’anticipation. Nous sommes plongés en permanence dans ces mécanismes sans avoir aucune possibilité de les appréhender, et c’est sans doute pour cela qu’il aura fallu attendre la fin du vingtième siècle pour qu’un modèle en soit proposé.

« L’homme a naturellement la passion de connaître ; et la preuve que ce penchant existe en nous tous, c’est le plaisir que nous prenons aux perceptions des sens[24]. » Le rapprochement que fait Aristote, dans cette phrase qui ouvre La Métaphysique, entre passion de la connaissance et plaisir des sens met l’accent sur un aspect « non-dit » du modèle : la satisfaction ou la contrariété que génère son propre fonctionnement. Ces mots célèbres plaident sans doute pour l’incidence majeure d’une première forme de plaisir, celle qui tend à l’accroissement de la connaissance. Une deuxième forme mettrait en avant le pouvoir d’anticiper, la re-connaissance étant aussi une forme du plaisir. Elle est sans doute plus sécurisante, mais elle tend à appréhender le réel dans un jugement de conformité. Le plaisir esthétique tient probablement à ces deux aspects, un plaisir de la différence et un plaisir de la répétition, voire parfois sans doute à un équilibre entre eux, comme semble nous l’indiquer la construction magistralement équilibrée entre différence et répétition que l’analyse de l’œuvre de Mozart met en évidence. Il faut toutefois se garder de toute généralisation : l’intérêt d’un modèle comme celui dont nous disposons ici est aussi de pouvoir appréhender des cas de figure très différents selon les œuvres. C’est le propos de l’analyse musicale, et plus précisément de ce que l’on conviendra d’appeler « l’analyse cognitive » que de cerner ces singularités.

Il y a manifestement dans toute écoute un ajustement, ou un conflit permanent entre sensation et perception[25]. La conscience est sans doute le lieu de cette confrontation et de cette synthèse. Comme il est difficile de suivre deux conversations en même temps, on a tendance à croire que la conscience est conforme au flux d’un discours et se modèle sur la parole. Cette réduction linguistique est sans doute relativement prégnante, mais elle n’est pas satisfaisante dans bien des situations. Une scène auditive peut être composée d’une foule de détails, la musique elle-même est construite par strates multiples, quand elle n’est pas franchement polyphonique. Le schéma de la figure 8 (5c) montre cette possibilité de prise en compte du simultané, et la capacité pour le « cercle de la conscience de s’élargir ou de se focaliser ».

Fig. 8 : (ou fig. 5c).

Le « conflit » entre sensation et perception dans le cours de l’écoute est un enjeu majeur de l’esthétique musicale, et concerne peut-être bien au-delà l’ensemble de notre rapport au monde et aux êtres qui nous entourent. La sensation laisse parler le réel et enrichit la mémoire ; la perception à l’inverse s’appuie sur la mémoire pour ramener le réel à sa forme connue[26]. La sensation, en ignorant les codes, s’exonère d’une forme de compréhension liée à la culture ; la perception, à l’inverse, en imposant les codes, à divers niveaux, contraint le réel à une conformité, et peut conduire à l’extrême à une forme de « surdité ». Tout cela, et il faudrait entrer dans une discussion bien plus approfondie, est essentiel pour comprendre le type de négociation cognitive qui est à l’œuvre dans toute appréhension du monde. Ces thèmes ont été largement discutés par les philosophes : les phénoménologues, bien sûr, mais aussi Wittgenstein avec son fameux « voir comme », qu’Alessandro Arbo a transposé en « entendre comme[27] ». Ce qui peut devenir intéressant, c’est la capacité que donne un modèle de comprendre les conditions, les configurations et les enjeux généraux, tout en pouvant s’adapter précisément aux cas particuliers, rendant compte en cela de ce que l’on pourrait appeler des « styles d’écoute ».

L’idée que les préconceptions, les préjugés, ont pour fonction première d’occulter la sensation est évidemment déterminante au moment de s’intéresser au jugement esthétique. Ces deux termes – jugement et esthétique – que l’on présente bien souvent comme une seule et même chose, révèlent alors leur antinomie consubstantielle. Pour Condillac ce premier test de similarité qui apparaît dans l’algorithme cognitif, ce test de reconnaissance, porte en lui le problème du jugement, car l’agrément est fondamentalement lié à la sensation :

Dès qu’il y a comparaison, il y a jugement. […] Un jugement n’est donc que la perception d’un rapport entre deux idées, que l’on compare. Ces opérations tournent en habitude, à mesure que les comparaisons et les jugements se répètent, notre statue les fait avec plus de facilité. Elle contracte donc l’habitude de comparer et de juger. Il suffira, par conséquent, de lui faire sentir d’autres odeurs, pour lui faire faire de nouvelles comparaisons, porter de nouveaux jugements, et contracter de nouvelles habitudes[28].

Condillac avait bien vu également que derrière cette relation entre comparer (pour reconnaître) et juger (pour agréer) se posait le problème des habitudes. Le jugement se fait toujours dans la conformité d’une loi, fut-elle promulguée par des affects. En jugeant, il y a toujours le risque que l’adhésion à une reconnaissance emporte la variabilité du ressenti. Juger, ce serait donc, dans ce sens, faire fi de la sensation, qui est la valeur originale, étymologique, de l’esthétique.

Le jugement esthétique, comme peut-être toute forme de jugement, nous informerait autant sur celui qui juge que sur ce qui est jugé. « Mes jugements eux-mêmes caractérisent la manière dont je juge, la nature du jugement[29] » écrit Wittgenstein. Et cela pose un problème profond à l’esthétique, au point que Mikel Dufrenne, dans sa Phénoménologie de l’expérience esthétique, ira jusqu’à dire : « bien juger, c’est s’abstenir de juger[30] » signifiant par-là que le seul jugement qui tienne c’est celui qui vient de l’œuvre, qui la laisse exister dans toute l’entièreté de sa proposition sensible, qui s’en imprègne pour apprendre d’elle ce qu’elle a à dire.

Ce que révèle l’analyse cognitive, c’est la complexité de l’écheveau des jugements. Une des motivations du développement des méthodologies de l’analyse cognitive doit sans doute être cherchée dans les difficultés perceptives propres à l’art contemporain, et en particulier celles qu’a révélé la musique du vingtième siècle. D’abord parce qu’avec la musique contemporaine, on avait affaire à des œuvres qui ne rentraient absolument pas dans les cadres théoriques préétablis, et ensuite parce qu’il fallait rendre compte d’une telle diversité d’œuvres que l’idée même de les réduire à des concepts préalables était aussi vaine qu’inefficace. Cette capacité d’adaptation que donne l’analyse cognitive, la manière dont elle permettait de laisser émerger les concepts, était fondamentale.

Il restait toutefois une question très importante, celle de l’a priori de l’algorithme lui-même. Historiquement, chez de nombreux compositeurs avant-gardistes du vingtième siècle, on trouve un discours récurent autour de l’idée qu’il fallait écouter autrement, qu’il fallait « changer l’écoute[31] ». Mais peut-on changer l’écoute ? Le modèle de l’algorithme cognitif est certes largement auto-adaptatif, surtout dans le sens où il constitue de manière très précise une mémoire. Mais ce mécanisme même de constitution de la mémoire, a-t-il pu évoluer, au cours de l’histoire ? Est-il susceptible d’évoluer ?

C’est une question tout à fait fondamentale, qui nous ramène au problème de la conscience. Telle que nous l’avons d’abord présentée, la conscience apparaît comme une restriction de l’appareil cognitif, une limitation de sa saisie effective. Mais on ne peut pas se contenter de concevoir la conscience avec des filtres et des œillères : n’est-ce pas le projet même de l’art que de participer à modifier profondément cette limitation ? L’initiation artistique n’est-elle pas avant tout la question de l’élargissement de la conscience, et chaque œuvre ne propose-t-elle pas un élément de cette initiation, à condition que l’écoute ne soit pas inhibée, c’est-à-dire qu’elle puisse accéder à la sensation, non pas seulement en restant collée à la surface du sonore, comme le proposent certains esthéticiens américains contemporains[32], mais en s’épanouissant jusqu’à la portée globale de l’œuvre ? C’est ce double enjeu, dans l’œuvre d’art, de la « sensibilisation à la sensation » jusqu’à la saisie de la portée d’ensemble, que désigne l’idée d’un « élargissement de la conscience ». La fameuse phrase de Proust disant que « Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est[33] » met l’accent sur cette capacité fondamentale de modification que l’art, et l’art moderne en particulier, porte en partage.

IV. Topique ?

Si on ne sait pas définir la conscience « ontologiquement » – tracer les limites cognitives définitives et intangibles de ce qu’elle représente – on peut en quelque sorte la « contenir » par ses limites. On a largement commenté dans le chapitre précédent ses limitations chrono-structurelles : l’infraconscient et le supraconscient. Dans le diagramme de la figure 5, un autre « axe » est mentionné, celui de l’inconscient, directement lié à un élément clef de toute cette réflexion : le rapport à la mémoire. Chez Eduard Von Hartmann[34], puis chez Freud, le préconscient est la partie « émergée » de la mémoire, celle qui est accessible à la conscience. Dans notre propos, le terme de mémoire doit être restitué dans toute sa complexité : il ne s’agit pas simplement d’un « espace de stockage », une sorte de grande bibliothèque multimodale. Il s’agit avant tout de la capacité à engranger des éléments issus de la sensation – la mémorisation – et de la faculté de mettre en présence, en permanence, la sensation avec les éléments qui lui correspondent dans les flux antérieurs, excitant par là des possibilités d’anticipation. Ces mécanismes sont ceux que cherche à décrire l’algorithme cognitif. L’organisme vivant ne répondra pas avec la précision d’un algorithme, cela va de soi, mais il fait tout de même preuve d’une très grande efficacité. Surtout, il est marqué par la singularité des connaissances présentes dans sa mémoire, singularité qui tient à celle de son expérience vécue.

Il y aura toujours une spécification du vivant. Si cette spécification emportait toute la vérité, aucune pensée philosophique ne pourrait émerger. C’est bien parce que quelque chose transcende ces différences qu’une idée peut être transmise, indemne d’une forme de bruit de fond de l’individuation. C’est en cela que le processus de symbolisation accompagne le processus de modélisation que nous avons décrit : il s’agit de désigner par la totalité pour éviter d’avoir à passer par le détail. Il y a plusieurs façons de procéder à cette désignation : c’est un peu comme le dessinateur qui veut rendre un arbre. Il peut le prendre par l’indice, par le contour, par les lignes de force… Le résultat n’est pas équivalent. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est dessiner tous les détails !

Comprendre la conscience comme un intermédiaire entre trois termes, l’infraconscient, le surconscient et l’inconscient n’est sans doute pas nouveau, mais le fait de le situer dans le cadre d’un processus dynamique opératoire concret modifie sensiblement le cadre de pensée. L’axe infraconscient–surconscient met en évidence les enjeux de la structuration dans le mécanisme de connaissance. Mais pour l’un comme pour l’autre, la connexion avec l’inconscient est patente. Pour l’infraconscient, c’est assez facile à comprendre : les détails qui échappent à la conscience (Freud analysera en particulier les lapsus) ne sont pas forcément perdus pour la mémoire. Mais ils ne lui échappent que par un phénomène de masquage nécessaire pour ne pas encombrer le flux d’information et permettre la focalisation de l’attention. Ainsi, nous pouvons reconnaître la voix d’un interlocuteur au bout de quelques secondes grâce à des micro-inflexions ou des variations formantiques, mais nous ne nous attardons plus sur ces éléments au cours de la conversation, de même que nous ne prêtons plus aucune attention au bruit de la salle. À l’inverse, nous pouvons ne plus faire attention à son discours si nous en avons trop parfaitement intégré la teneur. Le surconscient est ce cadre mental qui préforme à notre insu les stratégies d’écoute, parfois à très long terme.

L’inconscient est lié aux processus mémoriels, mais il désigne pour ainsi dire leur épaisseur. Car le processus de mémorisation ne consiste pas seulement à traiter l’information sensorielle. Il faut aussi traiter l’information mémorisée, et le traitement peut évidemment se faire en l’absence de toute sensation. Il peut se faire aussi en dehors du flux de la conscience. À quoi ressemblent ces mécanismes, cela n’est pas particulièrement décrit par le modèle cognitif. Tout au plus peut-on imaginer l’organisation mentale très particulière que présuppose la capacité de reconnaître rapidement le moindre élément. Le modèle en reste à l’équivalence que les sémioticiens appellent « paradigmatique ». Cela ne veut pas dire que les liens dits « externes », « associatifs », la métaphore, ne soient pas des éléments fondamentaux dans la production du sens. Ces liens sont essentiels à la saisie de la complexité de la forme d’une œuvre d’art, et pas seulement du fait qu’un auteur les ait consciemment implémentés dans l’œuvre. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas une sémantique de la forme[35], et cette sémantique est certes tissée sur les multiples plans qui partent de l’objet pour le rattacher à la culture, voire à un plan anthropologique plus général, mais elle est liée également au comportement cognitif induit par l’expérience de l’œuvre. Ce comportement, il est possible d’en faire un « monitoring », et cela nous ramène peut-être à l’histoire de « l’autocérébroscope ». Analyser la musique en termes de « phases cognitives[36] », c’est évidemment passer à un autre stade de cette discipline, mais il est possible de réaliser une telle analyse[37]. Dans l’exemple précédente de la sonate de Mozart, on constate un grand sens de l’équilibre des différentes « phases », à tous les niveaux de la structure. Cela n’a rien de surprenant quant au style de Mozart. Ce que dit l’algorithme reste certes virtuel, mais cela rend compte d’une proposition esthétique particulière inscrite dans la matière des œuvres, et, derrière cette proposition, d’une forme particulière de l’émotion.

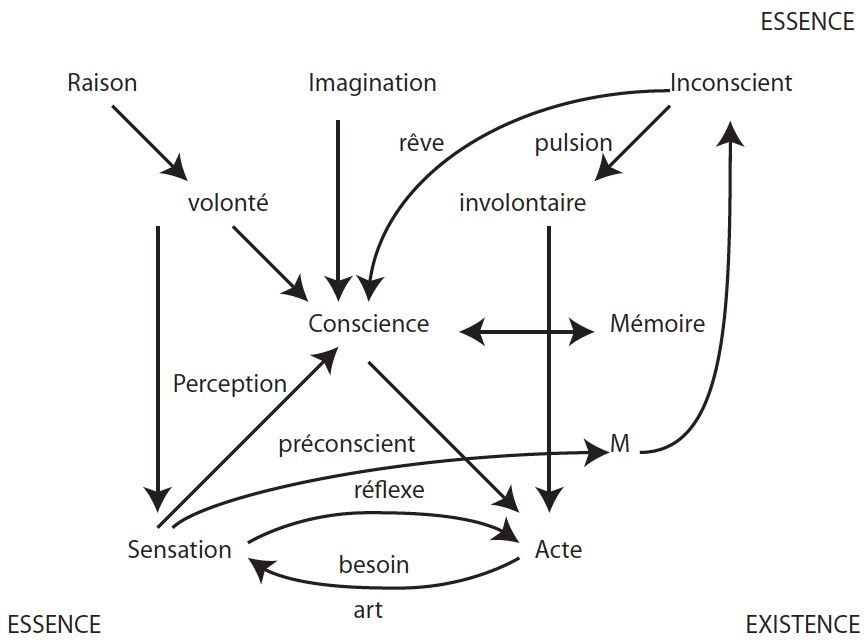

Alors, comment se représenter nos propres mécanismes cérébraux, si ce n’est par une vague approximation. Mais l’approximation – le sens s’est un peu perdu en français – c’est ce qui rapproche. Et c’est une approche progressive. Tout le vingtième siècle pensant a cherché à s’approcher d’un modèle pour comprendre l’appareil psychique, en tant qu’outil de connaissance. Depuis la théorie de l’esprit, en passant par la phénoménologie (en particulier celle « de la conscience intime du temps »), depuis la psychanalyse jusqu’à la psychologie cognitive, et aujourd’hui les neurosciences, il y a un débordement de questions philosophiques et scientifiques qui vont dans ce sens. Dans son ouvrage sur le moi-peau[38], Didier Anzieu fait une brillante synthèse de l’évolution des « topiques » freudiennes. C’est sans doute un bel exemple de la difficulté à penser ce sujet, et à le saisir par des mots qui ne soient pas trop décalés par rapport à la complexité et la richesse des fonctions impliquées. C’est aussi un aspect important de la démarche de Freud, que l’on a voulu congeler en « une » théorie, là où Freud agissait principalement en scientifique, d’une manière dynamique et pas dogmatique. En préparant cet article, je me suis demandé à quoi ressemblerait une topique dans l’état actuel de mes réflexions. Cela aboutissait au schéma suivant :

Fig. 9 : Actualisation d’une « topique ».

L’intérêt de ce type de présentation, c’est de mettre à nu un état de la symbolisation par le langage. Mais outre le fait que les flèches paraissent bien maigres pour les réalités qu’elles recouvrent, les notions qui s’inscrivent paraissent elles aussi bien trop ponctuelles et trop limitées. Ce sont comme des pôles posés sur une réalité dont on sait pertinemment qu’elle est terriblement plus complexe et plus mouvante. Les limites intrinsèques du langage peinent à décrire cette complexité avec des termes simples et forcément soumis à des réseaux d’associations sémantiques qui peuvent même parfois conduire à des contresens fort dommageables. Ce que ce schéma fait cependant apparaître, c’est la tension permanente entre deux « essences » : celle de la réalité et celle de la symbolisation, dont l’inconscient est sans doute la clef de voûte. « L’existence » apparaît alors comme cette constante négociation, qui est le propre du travail de l’esprit pensant et agissant, entre ces deux formes de l’essence. Le langage n’est-il pas justement une étape importante de ce travail, un niveau intermédiaire tout à fait prodigieux ? Mais il ne doit pas occulter tout ce qui occupe l’esprit, en deçà et au-delà de ses propres pouvoirs. Et c’est bien cela que nous apprend l’étude de la musique.

La question qui demeure c’est celle de la pertinence d’une « topique », c’est-à-dire d’un résumé spatialisant, là où nous venons de faire la démonstration qu’il était bien plus pertinent de proposer un modèle « dynamique », certes plus difficile à saisir, mais par nature bien plus proche des opérations « temporelles » de l’esprit.

Nous avons essayé d’aborder dans cet article, autour de la question de l’écoute musicale, le problème sans doute le plus aigu de l’idée même de sciences humaines. Le propos de la science est de mettre à plat une connaissance pour pouvoir s’en saisir. Dans le cas des connaissances qui nous occupent, il s’agirait de faire en sorte que cette « mise à plat » ne soit pas trop « écrasante ». En d’autres termes, la bi-dimensionnalité de nos représentations, et le côté monodimensionnel de nos raisonnements, mettent en péril la compréhension même d’objets violemment multidimensionnels comme les œuvres d’art qui sont les objets les plus fondamentaux pour qui veut essayer de comprendre les ressorts de l’esprit humain.

Le problème de la modélisation de l’écoute musicale dépasse donc largement le petit pré carré de la musicologie. D’ailleurs il n’est pas certain que cette discipline, toute à ses préoccupations historiques et philologiques, ait une conscience très claire des enjeux qui la concernent. Ce problème déborde même probablement les considérations de l’esthétique. Erich Fromm ne désignait-il pas la psychanalyse elle-même comme un « art d’écouter[39] » ? Et d’une certaine manière, derrière le problème de l’écoute, se dessine un problème plus profond et plus général : comprendre ce que c’est que comprendre. Ce n’est peut-être pas par hasard que cette question se fait aujourd’hui plus pressante : d’une part l’humanité a engrangé un tel fardeau de connaissances que le problème de la transmission se trouve posé d’une manière de plus en plus criante, et d’autre part cette même humanité est confrontée du fait même de la pléthore d’informations qui la submerge, à une difficulté de synthèse, et peut-être plus encore à une difficulté pour appréhender, au milieu de ce brouhaha, ce qui fait altérité, et ce qui fait sens.

[1] Sur la relation entre esthétique et cognition, on pourra se référer à cet ouvrage : Jean-Marc Chouvel, Xavier Hascher, Esthétique et Cognition, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2013.

[2] Pierre Cassou-Noguès, Lire le cerveau, Paris, Seuil, 2012,p. 40.

[3] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des lettres de Paris, Paris, coll. Bibliothèque de philosophie contemporaine, Félix Alcan, 1889.

Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1928), trad. Henri Dessort, préf Gerard Granel, Paris, coll. Épiméthée, PUF, 4e éd., 1994

[4] Pierre Cassou-Noguès, Lire le cerveau, op. cit., p. 50.

[5] Je ne saurais trop recommander au lecteur que ces questions intéressent la lecture des deux ouvrages où sont exposées les idées fondamentales de « l’analyse cognitive » :

Jean-Marc Chouvel, Esquisses pour une pensée musicale, Les métamorphoses d’Orphée, Paris, L’Harmattan, 1998.

Jean-Marc Chouvel, Analyse musicale. Sémiologie et cognition des formes temporelles, Paris, L’Harmattan, 2006.

[6] Iannis Xenakis, « Musiques formelles », La Revue musicale, 1963, p. 253-254 [http://www.iannis-xenakis.org/fxe/ecrits/mus_form.html], consultée le 2 décembre 2019.

[7] Le terme de catégorie doit être entendu ici dans un sens spécifique à la musicologie. On l’a choisi en référence à Aristote, avec l’idée initiale du mot (le verbe grec categorein signifie « accuser »). Les catégories sont les différentes façons de désigner ce qui est dans l’œuvre, de l’accuser (de l’écouter) d’une certaine manière. Dans les exemples donnés, la notion de catégorie coïncide avec celle de segment, ce qui est un cas simple à mettre en œuvre, mais l’idée de catégorie est évidemment plus générale.

[8] Le fait de réaliser les diagrammes dans un séquenceur donne une version très pragmatique de cette notion de catégorie, mais il faut penser qu’un même segment peut être très polyphonique et ouvrir sur des notions musicales que la simple forme d’onde ne permet pas à elle seule d’appréhender.

[9] Jean-Marc Chouvel, Analyse musicale, sémiologie et cognition des formes temporelles, op. cit., 2006.

[10] Société Européenne pour les Sciences Cognitives de la Musique.

[11] Et il ne s’agissait à l’époque que de la version simple que nous avons présenté précédemment !

[12] Ce qui ne manquera pas de provoquer des incompréhensions avec quelques scientifiques « durs », pour qui cette absence de définition préalable était perçue comme contraire à la doxa qui veut qu’un mathématicien prédéfinisse ses objets. seulement voilà : cette « prédéfinition des objets », nécessaire apparemment à l’édifice théorique abstrait, est exactement ce à quoi veut échapper un chercheur en sciences humaines.

[13] Voir en particulier : Fred Lerdahl and Ray Jackendoff, A generative theory of tonal music, Cambridge, MA, MIT Press, 1983.

[14] Jean-Marc Chouvel, Analyse musicale, sémiologie et cognition des formes temporelles, op. cit., p. 95.

[15] Antonia Soulez, Comment écrivent les philosophes ? (de Kant à Wittgenstein) ou le style de Wittgenstein, Paris, Kimé, 2003, p. 101.

[16] Ibid p. 98.

[17] Ibid p. 101.

[18] On notera que c’est précisément ce qui fait l’enjeu de l’algorithme de l’analyse cognitive.

[19] Antonia Soulez, Comment écrivent les philosophes ? (de Kant à Wittgenstein) ou le style de Wittgenstein, op. cit., p. 101.

[20] Stanislas Dehaene, Le Code de la conscience, Paris, Odile Jacob, 2014.

[21] On parle de récursivité en algorithmique quand un bloc de programme s’appelle lui-même.

[22] Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo (Allegretto) de la Sonate K. 545

[23] On peut voir cela en vidéo avec le lien suivant : [http://www.canalc2.tv/video/13462], consultée le 2 décembre 2019.

[24] Aristote, Métaphysique, Livre I, trad. Barthélemy Saint-Hilaire, Paris, Ladrange, 1838 :

[http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/metaphysique1.htm], consultée le 2 décembre 2019.

[25] Il faut accepter ici un sens très précis de ces deux termes qui ne recouvre pas forcément les multiples usages contradictoires qui en sont fait communément. La sensation est l’information ascendante en provenance des sens, la perception l’information descendante à partir de la mémoire.

[26] Il faut comprendre ici que le seul fait de s’être donné un modèle modifie, ou en tout cas clarifie le vocabulaire. Le lecteur trouvera maints exemples dans la littérature où le terme « perception » est employé dans un sens qui ne se distingue pas de celui de sensation.

[27] Alessandro Arbo, Entendre comme. Wittgenstein et l’esthétique musicale, Paris, Hermann, 2013.

[28] Étienne Bonnot de Condillac, Traité des sensations, 1754. [https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_des_sensations], consultée le 2 décembre 2019.

[29] Ludwig Wittgenstein, De la certitude, Paris, nrf, 2006, p. 55.

[30] « Avoir du goût, c’est être capable de jugement au delà des préjugés et des partis pris. Ce jugement est capable d’universalité, comme Kant l’a vu. Mais pourquoi ? Parce qu’il ne requiert de moi que mon attention à l’objet et non une décision : c’est l’œuvre même qui comparait et qui se juge elle-même. Notez qu’au tribunal le juste juge est celui qui laisse la vérité se dévoiler et se contente de prononcer la sanction ; c’est l’accusé qui se condamne (Hegel ajoute : qui veut la punition précisément pour que son acte soit reconnu) ; bien juger, c’est donc s’abstenir de juger dans la mesure où le jugement est préjugé et arbitraire ; c’est préférer le préférable seulement parce qu’il se manifeste comme tel, sans formuler une préférence, ou en s’efforçant de laisser ses préférences de côté. » Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, Paris, PUF, 1953, p. 97.

[31] Cf.: Jean-Marc Chouvel, « Changer l’écoute ; une utopie compositionnelle », in Jean-Paul Olive (dir.), Revue Filigrane, no 17 Musique et Utopie, janvier 2014. [http://revues.mshparisnord.org/filigrane/index.php?id=648], consultée le 2 décembre 2019.

[32] Par exemple Jerrold Levinson qui oppose à une conception « architectoniciste » la thèse du « concatenationnisme ». Cf. Jerrold Levinson, Music in the Moment, Cornell University Press, Ithaca, 1997. Clément Canonne, « De la philosophie de l’action à l’écoute musicale. Entretien avec Jerrold Levinson », Tracés. Revue de Sciences humaines, En ligne, 01 mai 2012, consulté le 27 février 2019,

[http://journals.openedition.org/traces/4605 ; DOI : 10.4000/traces.4605]

, consultée le 2 décembre 2019.

[33] Marcel Proust, La Prisonnière, Paris, Gallimard, 1925, p. 69.

[34] Eduard Von Hartmann, Philosophie de l’inconscient (1868), Paris, Librairie Germer Ballière, 1877.

[35] Jean-Marc Chouvel, Analyse musicale, sémiologie et cognition des formes temporelles, op. cit.

[36] Le concept de « phase cognitive » est directement lié à la trajectoire de l’information dans l’algorithme, aux différents niveaux de structure.

[37] Jean-Marc Chouvel, Esquisses pour une pensée musicale, Les métamorphoses d’Orphée, op. cit., p. 104

[38] Didier Anzieu, Le Moi-Peau, Paris, Dunod, 1995.

[39] Erich Fromm, L’art d’écouter, Paris, Desclée de Brouwer, 2000.