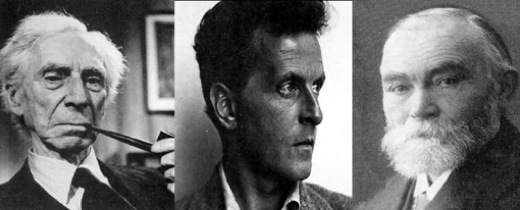

L’objet dans le Tractatus : L. Wittgenstein avec ou contre et B. Russell (I)

Le Tractatus logico-philosophicus[1] de Ludwig Wittgenstein apparaît comme une œuvre dont l’originalité semble le disputer avec une dette envers ses prédécesseurs, en l’occurrence Gottlob Frege et Bertrand Russell. Aussi le reconnaît-il dès l’entame de l’œuvre en ces termes : « Je veux seulement mentionner qu’aux œuvres grandioses de Frege et aux travaux de mon ami M. Bertrand Russell je dois, pour une grande part, la stimulation de mes pensées »[2]. Mais comment prendre la pleine mesure de cette dette, surtout qu’en maints endroits du texte, ces auteurs ne sont explicitement convoqués que pour être critiqués ?

On peut seulement et légitimement penser qu’en mentionnant leurs noms, l’auteur du Tractatus inscrit son œuvre à la suite des leurs. En effet, elle s’inscrit dans la perspective qui vise à améliorer ou, plus précisément, à parfaire les symbolismes logiques élaborés par ses prédécesseurs. Car selon lui, « L’idéographie de Frege et de Russell constitue une telle langue, qui pourtant n’est pas encore exempte de toute erreur »[3]. Comme on peut s’en apercevoir, le dialogue que l’auteur instaure dans son texte avec ceux dont il veut parachever les symbolismes, est à la fois en continuité et en rupture avec ces derniers. Que cache se paradoxe apparent de la rupture et de la continuité d’avec ses prédécesseurs ? Dans quelle mesure rompt-il avec eux, ou les continue-t-il, à la fois ?

A cet effet, le concept d’objet servira au besoin de cette investigation. Le choix de ce concept s’explique par deux raisons fondamentales. D’une part, s’il y a, dans les aphorismes du Tractatus, un terme dont l’évocation, bien que régulière, entretien cependant le plus grand silence quant à sa signification, c’est bien celui d’« objet ». Dans l’œuvre, ce silence est symptomatique d’un mystère ; car si par son évocation on montre ce dont on parle, on ne dit (ou ne désigne) cependant rien qui corresponde à un ob-jet, c’est-à-dire à la réalité isolée du monde. D’autre part, l’objet constitue, au sens de l’auteur du Tractatus, la pierre angulaire de la critique que son œuvre porte à l’encontre de ses prédécesseurs.

Notre approche est sous-tendue par deux hypothèses. La première est que la rupture qui se manifeste dans l’élaboration wittgensteinienne de l’objet est symptomatique d’une synthèse des approches respectives de Frege et de Russell. La seconde est que cette rupture est à inscrire entièrement dans la continuité de la problématique russellienne de l’objet : le recours à Frege intervient, dans « la tentative par Wittgenstein de dépasser Russell »[4]. L’exposé qui suit présente la seconde hypothèse comme logiquement première.

Origine russellienne de la problématique de l’ « objet » du Tractatus

Dans le Tractatus, après avoir situé le rôle de clarification du langage qui incombe à la philosophie, Wittgenstein relève, assez rapidement (c’est-à-dire sans le commenter), un certain mérite de Russell en ces termes : « Le mérite de Russell est d’avoir montré que la forme logique apparente de la proposition n’est pas nécessairement sa forme réelle »[5]. Par cette remarque, l’auteur du Tractatus pointe du doigt la levée d’une ambiguïté gênante, tant logiquement qu’épistémologiquement, dans la désignation de l’objet chez Russell. Loin d’être anodine, cette remarque fait signe d’une évolution importante survenue dans le projet logico-philosophique de constitution d’un symbolisme idéal pour la science, né depuis Frege, et que Wittgenstein pense, dans son œuvre, avoir mené à son terme[6].

Le défi logique de l’objet chez Russell

En 1905, Russell, ayant pris conscience des difficultés ontologique et logique de sa théorie de la dénotation de 1903, exposée dans les Principes de la mathématique[7], décide de prendre ses distances d’avec certaines de ses anciennes thèses. Celles-ci concernent à la fois la nature des objets et leur mode de désignation dans le symbolisme logique. À cette époque, adhérant à la thèse de la fonction exclusivement référentielle de la signification, Russell voulait rendre raison, dans le langage, de tout ce qui y pouvait être mentionné. Aussi affirmait-il :

Tout ce qui peut être un objet de pensée ou tout ce qui peut figurer dans n’importe quelle proposition vraie ou fausse, ou peut être considéré comme un, je l’appelle un terme. (…) Je l’emploierai comme synonyme des mots unité, individu et entité. Les deux premiers soulignent que chaque terme est un, tandis que le troisième provient du fait que chaque terme a de l’être, c’est-à-dire est en un certains sens[8].

La signification russellienne du terme en 1903, qui doit beaucoup à Moore et à Meinong[9], repose sur sa perception de la nature fondamentalement substantielle des objets, qui se donne au-delà même de l’existence, celle-ci n’étant qu’une propriété de certains d’entre eux. La notion de terme est donc générale et renvoie à différents types d’objet :

On peut distinguer deux espèces de termes, que j’appellerai respectivement les choses et les concepts. Les premiers sont ceux qu’indiquent les noms propres, les seconds sont ceux qu’indiquent tous les autres mots. On prend ici nom propre en un sens un peu plus large que le sens habituel, et parmi les choses on fait rentrer tous les points et les instants particuliers, et beaucoup d’autres entités qui ne sont pas habituellement appelées des choses.

Il faut en outre distinguer deux espèces de concepts, à savoir ceux qu’indiquent les adjectifs et ceux qu’indiquent les verbes. Les premiers sont souvent appelés prédicats ou concepts de classe, les seconds sont toujours ou presque toujours des relations[10].

Les choses, en tant qu’entités nommées, représentent des objets individuels ; ce qui n’est pas le cas des concepts qui, en vertu de leur nature prédicative ou relationnelle, sont des objets pluriels. Il s’agissait pour Russell, par cette distinction, de rendre compte de la nature logique de la réalité qui constitue le monde. Il répond ainsi à une préoccupation d’ordre logique. La question était de savoir comment le symbolisme rend logiquement compte des objets auxquels il se réfère : c’est la question de la dénotation logique. Elle est ainsi relevée par Russell :

En un certain sens, nous dénotons quand nous indiquons ou nous décrivons, ou quand nous utilisons les mots comme des symboles de concepts ; tel n’est pas, cependant, le sens que je souhaite examiner. Mais le fait que la description soit possible – que nous soyons capables, au moyen des concepts, de désigner une chose qui n’est pas un concept – est dû a une relation logique entre certains concepts et certains termes, en vertu de laquelle ces concepts dénotent intrinsèquement et logiquement ces termes. C’est de ce sens de la dénotation qu’il est ici question[11].

Il faut pouvoir distinguer la dénotation logique de la dénotation grammaticale ou ordinaire. Si celle-ci n’intéresse que la façon dont on décrit des objets ordinaires du monde, celle-là vise la possibilité même de la description. Cette idée sera reprise, mais approfondie, par Wittgenstein dans le Tractatus. La détermination de cette possibilité, répondant à la question « Comment connaît-on les objets ? », doit en montrer le fondement logique. Et la distinction russellienne entre choses et concepts avait pour but de fonder la description sur une possibilité logique, assertée par la relation entre les deux types de termes : décrire (ou connaître), dirait-on pour Russell à cette époque, c’est pouvoir se référer à un objet par l’intermédiaire d’un concept. Autrement dit, c’est la subsomption de l’objet dans le concept qui rend manifeste le fondement logique de la connaissance. Sur ce point, Russell partage un point de vue identique à celui de Frege. Seulement, les travaux de celui-ci n’ont été découverts par lui bien après qu’il ait achevé la rédaction de sa première théorie, ainsi qu’il le mentionne dans Les principes de la mathématique[12].

L’objet : un problème logico-épistémologique

Mais la question est de savoir si, pour parvenir à cette fin, il fallait nécessairement recourir aux termes. Précisément, le recours à la subsistance des termes peu-il fonder logiquement la substantialité des objets eux-mêmes ? Le moins qu’on puisse dire, c’est que si ce recours permet à Russell de fonder la description de l’objet sur une possibilité logique ou, ce qui revient au même, de faire admettre la logique au fondement de la description, cette solution logique ne sera pas moins coûteuse, dans la mesure où elle débouche, pour ainsi dire, sur une impasse épistémologique : de quelle nature sont les objets de la connaissance ?

Le recours à la subsistance des objets, non seulement laisse ambiguë la réponse à cette question épistémologique, mais aussi elle reste lourde de conséquences, mêmes logiques :

Selon elle, n’importe quelle expression dénotante grammaticalement correcte représente un objet. Aussi « l’actuel roi de France » et « le carré rond » sont-ils supposés être d’authentiques objets. Elle admet que de tels objets ne subsistent pas, tout en supposant que se sont des objets. Ce qui est en soi un point de vue difficile ; mais il est surtout contestable en ce que l’on admet que de tels objets peuvent enfreindre la loi de contradiction. On soutient, par exemple, que le roi de France actuellement existant existe et n’existe pas ; que le carré rond est rond et n’est pas rond, etc. Mais cela est intolérable ; et s’il est possible de trouver une autre théorie qui ne conduise pas à cette conclusion, elle doit certainement lui être préférée[13].

La théorie de la dénotation de 1903 avait ainsi pour inconvénients de créer une situation d’inflation ontologique générant des conséquences logiques difficiles à soutenir.

La problématique de la théorie de la dénotation de 1905 est la même que celle de 1903. Il s’agit toujours, en effet, de savoir comment fonder logiquement le symbolisme. Mais cette préoccupation, on le sait pour Russell, n’a pas qu’un enjeu logique. Elle est doublée d’un intérêt épistémologique : quelle est la nature épistémologique de la connaissance ? Russell ne fait-il pas remarquer que « La question de la dénotation est d’une grande importance, non seulement pour la logique et la mathématique, mais aussi pour la théorie de la connaissance »[14] ? Le « mérite » de Russell en cette nouvelle entreprise, qui ne fait qu’amender la précédente, consiste en une réinterprétation des formes de désignation d’objets ceux-ci. Jean-Michel Roy perçoit à juste titre la préoccupation de Russell en ces termes :

Son souci n’est pas d’élaborer une théorie de la référence, au sens d’une théorie de la nature du rapport entre le langage et la réalité, mais de fournir une interprétation logiquement correcte des expressions identifiées en 1903 comme expressions dénotantes : quelle est la forme logique de ce dont elles parlent ? Elle n’a plus pour but de fournir une analyse du processus de détermination de la référence, mais de déterminer la forme logique de la référence d’une classe d’expression[15].

La question revient ici de savoir si les expressions dénotantes, les descriptions, sont d’authentiques noms propres, comme le pensait Russell en 1903. Autrement dit, sont-ce de véritables sujets, c’est-à-dire désignent-elles directement des objets ?

À cet effet, la critique qu’il formule à l’encontre de la distinction frégéenne du sens et de la dénotation dans l’article de 1905 vise à montrer le manque de pertinence à évoquer la référence à de tels objets. D’une part, certaines expressions peuvent avoir un sens, sans avoir nécessairement une référence. C’est, par exemple, le cas d’une expression telle que « l’actuel roi de France est chauve » : cette proposition est, certes fausse, mais pas absurde, car elle a bien un sens. D’autre part, comment parler sensément de la classe nulle, alors que bien qu’aillant un sens, elle n’a pas de référence ? La théorie dénotationnelle du sens chez Frege a ainsi pour défaut de manquer de fournir une analyse logiquement cohérente de certaines expressions dont le sens, évident, ne se peut justifier par leur relation à une référence. Ce qui conduit Russell à « abandonner que l’idée que la dénotation est ce dont il est question dans les propositions contenant des expressions dénotantes »[16].

Les expressions dénotantes ne sont donc pas des noms propres. Ceux-ci nous fournissent une « connaissance directe » de la réalité. Or, la description ne permet pas une telle connaissance. Elle désigne indirectement comme, par exemple, à travers des périphrases : elle est une « connaissance à propos de ». Russell inaugure une nouvelle analyse des descriptions dont il énonce comme suit le principe :

Tel est le principe de la théorie de la dénotation que je souhaite défendre : les expressions dénotantes n’ont jamais aucun sens en elles-mêmes, mais chaque proposition dans l’expression verbale dans laquelle elles figurent possède un sens. Les difficultés relatives à la dénotation sont, à mon avis, le résultat d’une mauvaise analyse des propositions dont l’expression verbale contient des expressions dénotantes[17].

Dans la nouvelle théorie, l’analyse des expressions dénotantes montre qu’elles ne sont pas des constituants des propositions. En effet, elle réinterprète les expressions dénotantes, identifiées par Russell comme étant les plus primitives, comme suit :

C (tout) veut dire « C(x) est toujours vrai » ;

C (rien) veut dire « « C(x) est faux » est toujours vrai » ;

C (quelque chose) veut dire « il est faux que « C(x) est faux » est toujours vrai »[18].

Sur la base de cette réinterprétation, l’analyse des propositions contenant les expressions dénotantes en fait apparaître la véritable forme logique. Aussi une proposition du genre « l’actuel roi de France est chauve » veut-elle dire : « il y a une entité qui est actuellement roi de France et chauve » ; ou encore, « il y a un x tel que x est roi de France et x est chauve ». Il s’agit donc d’une proposition fausse, dont la négation est vraie, sans que, prise isolément, « roi de France » n’ait de sens, ni ne désigne un objet.

L’analyse logique de la description montre, d’une part, que le sujet apparent de la proposition n’en est pas le sujet réel et que, par conséquent, ont ne soit pas obligé de postuler un objet (fictif) lui correspondant. D’où la disparition des termes au profit d’une perception résolument empiriste de d’objet, signalée au début de l’article de 1905. Il n’y a pas d’objet de la connaissance au-delà de ceux que nous recevons empiriquement, par commerce directe avec la réalité. Seulement, nous les connaissons soit directement soit indirectement. D’autre part, elle montre qu’il est possible de constituer une connaissance sans qu’il soit besoin d’en connaître (directement) les objets. De cette façon, la réforme logique survenue dans l’analyse de la description, qui précise le « comment connaître ? », semble avoir résolu le problème épistémologique du « que connaître ? » :

Aussi dans chaque proposition que nous pouvons appréhender (…), tous les constituants sont des entités réelles desquelles nous avons une connaissance directe. Or nous ne connaissons des choses telles que la matière (au sens de la matière en physique) ou l’esprit d’autrui, qu’au moyen d’expressions dénotantes, c’est-à-dire que nous ne les connaissons pas directement, mais seulement comme ce qui a telles ou telles propriétés. (…) Dans un tel cas nous connaissons les propriétés d’une chose sans avoir de connaissance directe de la chose elle-même, et sans, par conséquent, connaître une seule proposition dont la chose elle-même soit un constituant[19].

Autrement dit, les propositions, de par leurs formes, ont le pouvoir de rendre compte (indirectement) des objets, en nous en manifestant les propriétés, sans qu’il soit besoin (voire possible) de les connaître (directement). Les objets de la réalité, dirions-nous, ne sont que présupposés par les propositions. Tel est donc le sens du « mérite » de Russell que l’auteur de Tractatus a tenu à relever, non sans intérêt d’ailleurs, car s’y trouve en fait la source principale de la théorie wittgensteinienne de l’ineffabilité[20] des objets.

Toutefois, on pourrait ici s’interroger : au lieu de résoudre le problème épistémologique du contenu de la connaissance, la réforme logique de l’analyse de la description ne fait-il pas que l’évacuer ? Au demeurant, la question logico-épistémologique de la détermination de l’objet dans le symbolisme logique reste toute entière : comment donner une définition de l’objet qui préserve la nature logique de la description, sans éluder le contenu empirique de la connaissance ? Tel sera aussi le défi tractatuséen de l’élaboration de l’objet : mais il s’agira pour Wittgenstein de donner un sens au silence de l’objet qui ne serve pas de simple prétexte logico-épistémologique.

Les limites de la construction russellienne de l’objet selon Wittgenstein.

Dans un entretien avec les membres du Cercle de Vienne, en date du 18 décembre 1929 chez Schlick, Wittgenstein, s’expliquant sur la question de l’objet dans son Tractatus, relevait ce qui suit :

Quand Frege et Russell parlaient d’objets, ils avaient toujours en vue ce que la langue exprime par un substantif, disons, donc, les corps comme les chaises et les tables. La conception entière des objets dépend donc très étroitement de la forme sujet-prédicat des énoncés. Il est clair que là où n’existe pas de forme sujet-prédicat, il est également impossible de parler de l’objet en ce sens[21].

Il s’agit là d’un reproche fondamental, formulé contre le projet de faire de l’objet une réalité isolée dans le monde, quelque chose que l’on peut désigner par un nom propre, un « substantif ». Cette perception de l’objet reste tributaire d’une analyse grammaticale de la proposition, qui la distingue en « sujet-prédicat ». Or, en ce sens-ci, le sujet indiquerait la présence de l’objet dans la proposition. Mais là, il le fait apparaître comme une réalité singulière, isolée. Seulement, le sujet grammatical d’une proposition en indique-t-il le véritable objet, c’est-à-dire le sujet logique ?

Ce qu’il faut, c’est déduire l’objet de l’analyse logique de la proposition, en tant que sujet logique et non grammatical. Sur ce point, il apparaît que le reproche de Wittgenstein à ses prédécesseurs, et particulièrement à Russell, c’est que ce dernier n’ait pas pu, dans son symbolisme logique, assumer les conséquences de l’analyse essentiellement logique de la proposition, en ce qui concerne la caractérisation de l’objet. En effet, en entrevoyant l’objet comme ce qui se manifeste à nous dans un commerce direct avec la réalité, c’est-à-dire ce qui ne peut être désigné que par un nom propre, il rompt de fait le processus de l’analyse logique de la proposition. L’objet se trouve comme flanqué au fondement de la description (proposition), sans rapport logique aucun : si nos descriptions renvoient à des objets isolés du monde, comment celles-là représentent-elles logiquement ceux-ci ? Autrement dit, comment donner un fondement logique à nos représentations de la réalité ?

Au regard de Wittgenstein, Russell aurait pu tirer avantage de sa propre analyse de la description. Son mérite à cet effet n’était-il pas d’avoir découvert, non pas seulement la forme de la description, mais aussi et surtout, que la description ne rendait l’objet que comme pure forme ? Dès lors, l’objet ne devrait-il pas cesser d’être envisagé comme une réalité isolée du monde ? Wittgenstein fait en ce sens la remarque qui suit : « Soit dit en passant : les objets sont incolores »[22]. L’objet n’est sûrement pas ce à quoi on pourrait affecter une coloration, c’est-à-dire une entité qu’on percevrait au travers d’une intuition.

L’assimilation de l’objet au sujet grammatical ne conduit-elle pas à hypostasier ce terme ? C’est cette perception de l’objet que Wittgenstein critique dans les symbolismes logiques de Russell et de Frege : il n’y a pas, dit-il, d’« objets logiques ». Ce reproche constitue l’une des principales thèses du Tractatus, au point qu’il ponctue, à fréquence régulière[23], la théorie de la signification propositionnelle dans l’œuvre (constituée par les aphorismes 4 à 5.641).

Cette insistance de Wittgenstein vise toujours à dénoncer les inconséquences logiques inhérentes aux symbolismes de ses prédécesseurs au sujet de l’objet. Pour Frege[24], en effet, les objets sont des sortes d’entités platoniques auxquelles se réfèrent les mots et expressions du langage. Leur subsistance se donne au-delà des images que nous en pouvons produire. Se sont des réalités logiques (argument de fonction, valeur de vérité, identité, variable ou constante logique) appartenant, comme il dit, à un trésor commun de pensées.

Même s’il a pris ses distances, après l’avoir partagé, à l’égard de cette perception frégéenne de l’objet, Russell, en collaboration avec Whitehead, les a fait réapparaître sous la forme de symboles primitifs dans les Principia mathematica[25] : il s’agit des idées primitives, des propositions primitives et des définitions.

Pour l’auteur du Tractatus, postuler l’existence d’objets logiques relève d’une méprise sur les constituants véritables de la proposition : c’est prendre les conventions de notation pour des indications d’objets. Or il est possible (comme nous le verrons dans le dernier moment du présent article) de donner aux propositions une interprétation qui voit disparaître les prétendus objets logiques.

Landry Roland KOUDOU (Université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire))

Né le 14/11/1969 en Côte d’Ivoire, Landry Roland KOUDOU a une thèse de Doctorat 3ème cycle (2001) en Philosophie, sur « Logique et ontologie chez L. Wittgenstein : statuts de la logique et variations de l’ontologie ». Assistant (2002) puis Maître Assistant (2005) au Département de Philosophie de l’Université de Cocody, il enseigne la Logique et la Philosophie analytique. Il rédige une thèse de Doctorat d’Etat, sur « Logique et langage chez L. Wittgenstein : nécessité logique et signification ». Il est entres autres l’auteur de « Logique de la violence comme la violence d’une logique », in Actes du colloque du 9 au 12 janvier 2002 sur « Paix, violence et démocratie en Afrique », Paris, L’harmattan, 2003 ; « Logique et praxis chez L. Wittgenstein », in Le Korè, n°33, 2003 ; et de « La réconciliation comme un processus dialogique : une lecture socio-politique de Différence et subjectivité de Francis Jacques », in Noùs, n°001, Revue du (CERPHIS), Université de Cocody-Abidjan, 2004.

Références :

FREGE Gottlob, « Concept et objet », in FREGE G., Écrits logiques et philosophiques, Traduit de l’allemand par Claude IMBERT, Paris, Seuil, Collection «L’ordre philosophique», 1971, p.127-141.

FREGE Gottlob, Les fondements de l’arithmétique, Recherche logico-mathématique sur le concept de Nombre, Traduit de l’allemand par Claude Imbert, Paris, Éditions du Seuil, Collection « L’ordre philosophique », 1969, 235p.

FREGE Gottlb, « Sens et dénotation », in FREGE G., Écrits logiques et philosophiques, Traduit de l’allemand par, Claude Imbert, Paris, Seuil, Collection «L’ordre philosophique», 1971, p102-126.

HINTIKKA Merril B., HINTIKKA Jaakko., Investigations sur Wittgenstein, Traduit de l’anglais par Martine JAWERBAUM et Yaron PESZTAT, Liège, Pierre Mardaga éditeur, Collection « Philosophie et langage », 1991, 359p.

JACOB Pierre, L’empirisme logique, ses antécédents, ses critiques, Paris, Les éditions de Minuit, Collection « Propositions », 1980.

LAGACHE Agnès, Wittgenstein, la logique d’un dieu, Paris, Les Editions du Cerf, Collection « Horizon Philosophique », 1975, 148p.

LINSKY Léonard, Le problème de la référence, Trad. Suzanne Stern-Gillet, Philippe DEVAUX et Paul GOCHET, Paris, Editions du Seuil, Collection «L’ordre philosophique», 1974, p189p.

MEINONG Alexius, La théorie de l’objet (1904), Présentation personnelle (1921), Traduit de l’allemand par Jean-François COURTINE et Marc de LAUNAY, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, Collection « Bibliothèque de texte philosophiques », 1999, 191p.

RIBENC François, « Logique, langage et philosophie », in MEYER Michel (dir.), La philosophie anglo-saxonne, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Premier cycle », 1994, p.165-260.

ROY Jean-Michel, « Avant-propos du traducteur », in RUSSELL B., Écrits de logique philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Épiméthée », p.V-LX.

RUSSELL Bertrand, « De la dénotation » (1905), in Écrits de logique philosophique, Traduit de l’anglais par Jean-Michel ROY, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Épiméthée », p.201-218.

RUSSELL Bertrand, La philosophie de l’atomisme logique (1918), in Écrits de logique philosophique, Traduit de l’anglais par Jean-Michel ROY, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Épiméthée », p.335-442.

RUSSELL Bertrand, Les principes de la mathématique (1903), in Écrits de logique philosophique, Traduit de l’anglais par Jean-Michel ROY, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Épiméthée », 458p.

RUSSELL Bertrand, Principia mathematica (1910), in Écrits de logique philosophique, Traduit de l’anglais par Jean-Michel ROY, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Épiméthée », p.219-334.

SAINT-FLEUR Joseph P., Logique de la représentation, Essai d’épistémologie wittgensteinienne, Louvain-la-Neuve, Academia. Edition et diffusion, Collection « Hypothèses », Vol. 5, 367p.

VERNANT Denis, La philosophie mathématique de Russell, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, Collection « Mathesis », 1993, 509p.

WAISMANN Friedrich, « Entretiens de Wittgenstein », in Antonia Soulez (dir.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Traduit de l’allemand par Barbara CASSIN, Anna GUITARD, Jean SEBESTIK et Antonia SOULEZ, Paris, PUF, Collection « Philosophie aujourd’hui »,1985, p. 237-306.

WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, trad. G.G. Granger, Paris, Gallimard, 1993, 123p.

[1] WITTGENSTEIN L., Tractatus logico-philosophicus, trad. G.G. Granger, Paris, Gallimard, 1993.

[2] Ibid., Préface, p.32.

[3] Ibid., 3.325.

[4] HINTIKKA M. B., HINTIKKA J., Investigations sur Wittgenstein, traduit de l’anglais par Martine Jawerbaum et Yaron Pesztat, Liège, Pierre Mardaga éditeur, 1991, p. 78.

[5] WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, Op. Cit., 4.0031.

[6] Wittgenstein affirme en effet : « Mon opinion est donc que j’ai, pour l’essentiel, résolu les problèmes de manière décisive », Tractatus, Préface.

[7] RUSSELL B., Les principes de la mathématique (1903), in Écrits de logique philosophique, Trad. Jean-Michel ROY, Paris, Presses Universitaires de France, Collection Épiméthée, 458p.

[8] Ibid., §47, p.74.

[9] Si Russell affirme explicitement sa dette à Moore (Principes de la mathématique, Préface, p.14-15), celle envers Meinong apparaît lors de sa critique de celui-ci (« De la dénotation », in Écrits de logique philosophique, p.204.). Sur ce point, on lira avantageusement Lynsky L. (Le problème de la référence, Trad. Suzanne Stern-Gillet, Philippe Devaux et Paul Gochet, Paris, Editions du Seuil, 1974, p.21.), de même que le texte de Meinong A. (La théorie de l’objet (1904), Présentation personnelle (1921), Traduit de l’allemand par Jean-François Courtine et Marc de Launet, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1999).

[10] RUSSELL (B.), Les principes de la mathématique (1903), in Écrits de logique philosophique, §48, p.75.

[11] Ibid., §56, p.86.

[12] Russell y affirme, en effet : « Le travail du Pr Frege, qui anticipe largement le mien, m’était pour la plus grande part inconnu quand commença l’impression du présent ouvrage ». Les principes de la mathématique (1903), Préface, p.4.

[13] RUSSELL B., « De la dénotation », in Écrits de logique philosophique, p.207.

[14] Ibid., p.203.

[15] ROY J.-M., in RUSSELL B., Écrits de logique philosophique, Avant-propos du traducteur, p.XXXVIII.

[16] RUSSELL B., « De la dénotation », in Écrits de logique philosophique, p.208.

[17] Ibid., p.205.

[18]Ibid., p.204.

[19] Ibid., p.217-218.

[20] « Je ne puis que nommer les objets. Des signes en sont les représentants. Je ne puis qu’en parler, non les énoncer. Une proposition peut seulement dire comment est une chose, non ce qu’elle est. » WITTGENSTEIN L., Tractatus, 3.221.

[21] WAISMANN F., « Entretiens de Wittgenstein » in Antonia Soulez (dir.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Paris, PUF, 1985, p. 237.

[22] WITTGENSTEIN L., Tractatus, aph.2.0232.

[23] Ce reproche revient, sans compter les aphorismes qui lui sont implicites, explicitement trois fois dans le Tractatus, aux aphorismes 4.0312; 4.0312 ; 5.4.

[24] Les articles « Concept et objet » et « Sens et dénotation » (in FREGE G., Écrits logiques et philosophiques, trad. C. Imbert, Paris, Seuil, «L’ordre philosophique», 1971.) nous situent sur ce point.

[25] RUSSELL B., Principia mathematica (1910), in Écrits de logique philosophique, p. 217-239. Denis VERNANT en dresse un tableau dans les annexes de son œuvre intitulée : La philosophie mathématique de Russell, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1993, p.461- 468.