L’image du morceau de cire (2)

La cire liquéfiée : Descartes et la critique du réalisme des scolastiques.

Le morceau de cire, tel qu’il était convoqué par Aristote, était envisagé comme prenant empreinte. La cire échauffée, presque liquide, recevait le sceau dont elle gardait la forme en se solidifiant. C’est précisément le processus inverse qui se produit dans le fameux exemple du morceau de cire. Mais avant d’étudier l’utilisation par Descartes de ce matériau, dans le texte de la deuxième méditation, revenons sur ce terme « d’exemple ». Chez Descartes, la cire cesse d’être une analogie et devient un exemple. Pour autant, cet exemple a une portée emblématique. Le monde entier, tout ce que nous qualifions par l’expression de « choses sensibles », n’est pas à penser autrement que ce morceau de cire qui, en se dissolvant, perd l’ensemble des qualités qui semblaient lui être attachées. L’expérience du morceau de cire vise à être étendue à l’ensemble de la réalité perçue, et c’est ce qu’indique le recours à un autre exemple après ce passage, celui de l’homme à sa fenêtre. Ce retour à l’exemple n’est pas anodin : il s’agit pour l’auteur des Méditations Métaphysiques de partir d’une expérience facile à concevoir, voire à réaliser, facilité qui devra avoir pour conséquence l’évidence de son enseignement : les choses ne nous transmettent pas, de l’extérieur, des qualités qui nous informeraient sur elles. C’est dans l’esprit, dans ses opérations, qu’il faut chercher le sens de la qualification.

L’objet de cette étude n’est pas de revenir en détail sur la théorie cartésienne de la perception, et sur les implications de l’exemple du morceau de cire. Nous souhaitons simplement nous concentrer sur deux points.

L’objet de cette étude n’est pas de revenir en détail sur la théorie cartésienne de la perception, et sur les implications de l’exemple du morceau de cire. Nous souhaitons simplement nous concentrer sur deux points.

Le premier, pour reprendre la démarche adoptée dans le cas de la philosophie aristotélicienne de la sensation, est une saisie du sens de l’exemple de la cire. Pourquoi Descartes utilise-t-il la cire dans ce passage ? La cire est la matière plastique par excellence. Tout matériau peut subir ce qui arrive au morceau de cire. Une statue de bois, au cours des siècles, pourrit, se décompose ; un rocher, au contact des vagues, s’érode au fil du temps. Toute chose peut ainsi se dissoudre. Seulement, la cire est un matériau dont la transformation est extrêmement vive : il suffit de l’échauffer un peu pour que toutes ses qualités sensible (se rapportant à chacun de nos sens) subissent un changement radical :

(…) ce qui y restait de saveur s’exhale, l’odeur s’évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s’échauffe, à peine le peut-on toucher, et quoiqu’on le frappe, il ne rendra plus aucun son.

Cette rapidité du changement permet à Descartes de faire saisir à son lecteur combien les qualités que nous croyons propres à l’objet perçu sont en fait versatiles, éphémères, l’exemple de la cire étant ici un révélateur d’un processus qui s’étend à l’ensemble des « choses sensibles ».

La cire s’est liquéfiée. Cette remarque guide la seconde ligne que nous souhaitons mettre en évidence, à savoir que le morceau de cire permet à Descartes de rompre, en la renversant, avec la théorie scolastique de la sensation, en ce qu’elle hérite d’Aristote. Pour Aristote, la cire était le modèle du sujet sentant. C’est à présent à l’objet de la sensation qu’elle est réduite, objet qui ne trouve son sens qu’en référence à l’esprit. La dissolution de la cire est donc solidaire d’un renversement de l’attention, qui passe d’un traitement du sujet comme objet subissant l’empreinte, sur le modèle de la cire, à un traitement du sujet qui donne forme à la cire. Mais ce n’est pas le seul point d’opposition que permet de thématiser l’emploi cartésien de l’image de la cire.

Chez Aristote, la cire prenait empreinte, Descartes, elle se dissout : cette opposition est importante. Que fait en effet Descartes, par son analyse du morceau de cire, sinon une critique, au sens propre, de la théorie de la perception comme communication d’une forme sensible ? La dissolution de la cire fonctionne donc comme une image et non plus seulement comme un exemple, dont la portée est double : à l’échelle du lecteur, dissoudre la cire, c’est dissoudre l’illusion qu’il existe quelque chose comme des formes sensibles, extérieures à nous et qui nous seraient communiquées lorsque l’objet est mis en notre présence. À l’échelle plus générale des théories, dissoudre le morceau de cire, c’est critiquer l’illusion propre à la théorie scolastique, selon laquelle il existerait des espèces intentionnelles.

L’image du morceau de cire, si elle prend d’abord sens, en interne, permet, du point de vue de l’histoire de la philosophie, de révéler dans tout son sens le renversement d’une perspective. La cire, chez Aristote, permettait de penser une sorte d’harmonie entre le sujet et l’objet : figurant la rencontre de la forme externe et du support malléable, elle résolvait le problème délicat de l’accord du sentant et du senti, l’empreinte faisant le lien, par la ressemblance, entre les deux pôles. Avec Descartes, l’image de la cire introduit au contraire une pensée de la dissemblance, telle qu’elle est exprimée dans la Dioptrique : il n’y a pas de ressemblance entre la stimulation des sens, comprise comme code, et l’image que je m’en fais. La dissolution du morceau de cire ne traite pas encore de ce thème, mais l’introduit, en ce qu’elle rompt la familiarité des apparences, et questionne la naïveté de notre position quant au perçu.

Cependant, si le problème de l’empreinte est évacué par Descartes, celui de la permanence ne l’est nullement. La cire a beau être dissoute, elle reste cire :

Qu’est-ce donc que l’on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction ? Certes ce ne peut être rien de tout ce que j’y ai remarqué par l’entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, ou l’odorat, ou la vue, ou l’attouchement, ou l’ouïe, se trouvent changées, et cependant la même cire demeure.

Nous ne reviendrons pas ici sur la position adoptée par Descartes, largement commentée, selon laquelle c’est par l’esprit que nous percevons la cire comme « quelque chose d’étendu, de flexible et de muable », qualités qui seules demeurent suite à la dissolution. Nous cherchons seulement à revenir sur ces derniers termes. Si ces mots signent ce que l’on pourrait appeler une géométrisation du sensible, les termes « flexible » et « muable » méritent de retenir toute notre attention. Tout d’abord, ils mettent en évidence ce caractère de plasticité que nous évoquions. Ce qui reste de la cire après l’expérience que propose Descartes, c’est sa plasticité même, sa capacité à devenir autre, à prendre forme et à en changer. Et ce n’est qu’au terme de cette expérience qui la dépouille de toutes ses qualités apparentes que la cire nous apparaît comme une image, et non plus comme un simple exemple, l’image même de la plasticité. Mais, au-delà de son lien avec l’étendue (laquelle pourra se décomposer et se recomposer en autant de figures) la plasticité, telle qu’elle est évoquée ici, ne saurait se réduire à une acception purement spatiale. La flexibilité et la malléabilité semblent faire référence à une force qui s’exerce – qui fait fléchir, qui manipule, qui modèle la cire. Savoir où placer l’origine de cette force est une question essentielle, à laquelle Descartes apporte sa propre réponse. Nous souhaiterions cependant proposer moins une réponse que faire entendre un écho de la question, à travers la peinture de Francis Bacon, et l’interprétation qu’en propose Deleuze dans son ouvrage Logique de la sensation. [1]

Modeler la cire : la sensation comme champ de forces

Est-il possible de faire l’expérience du morceau de cire et d’en rester au constat du mouvant, de faire l’expérience de la plasticité tout en demeurant dans une saisie qualitative ? Peut-on faire l’expérience de cette force elle-même insensible, par laquelle ce qui est plastique est senti ? C’est peut-être à une telle expérience que nous invite la peinture de Francis Bacon. Dans l’ouvrage qui lui est consacré, Gilles Deleuze voit dans le rendu de cette force la tâche commune à tous les arts :

En art, et en peinture comme en musique, il ne s’agit pas de reproduire ou d’inventer des formes, mais de capter des forces. (…) La force est en rapport étroit avec la sensation : il faut qu’une force s’exerce sur un corps, c’est-à-dire sur un endroit de l’onde, pour qu’il y ait sensation. Mais si la force est la condition de la sensation, ce n’est pourtant pas elle qui est sentie, puisque la sensation « donne » tout autre chose à partir des forces qui la conditionnent. Comment la sensation pourra-t-elle suffisamment se retourner sur elle-même, se détendre ou se contracter, pour capter dans ce qu’elle nous donne les forces non données, pour faire sentir les forces insensibles et s’élever jusqu’à ses propres conditions ? [2]

Ce retour de la sensation sur elle-même est la tâche même de l’artiste, lequel, puisque nous parlons ici de peinture, doit se faire peintre de la sensation même, telle qu’elle est entrain de se faire, et non dans ce qu’elle représente. Le résultat de ce retour est ce que Deleuze nomme la Figure, par opposition à la représentation. La figure est ce champ de forces où l’invisible plasticité du monde est rendue visible. La peinture de Bacon serait particulièrement concernée par ce rendu de la Figure :

Et c’est vrai de toutes les séries de têtes de Bacon, et des séries d’autoportraits, c’est même pourquoi il fait de telle séries : l’extraordinaire agitation de ces tètes ne vient pas d’un mouvement que la série serait censée recomposer (nous retrouvons ici l’opposition mise plus haut en évidence entre puissance de composition et plasticité, nda) , mais bien plutôt forces de pression, de dilatation, de contraction, d’aplatissement d’étirement, qui s’exercent sur la tête immobile (…) Et ici les parties nettoyées, balayées, du visage prennent un nouveau sens, puisqu’elles marquent la zone même où la force est entrain de frapper. [3]

Ce sens nouveau s’oppose à une autre conception : celle qui montre le changement au sens du simple mouvement. Les Figures de Bacon ne peignent pas le mouvement mais la plasticité même du réel. Leur ressemblance avec des morceaux de cire dont la forme est toujours en passe d’être remodelée, n’est en cela pas un hasard. Si la cire, dans le cas de la perception, donne tant à penser, c’est bien dans la mesure où elle figure la plasticité même sur laquelle repose toute logique de la sensation.

Pauline Nadrigny

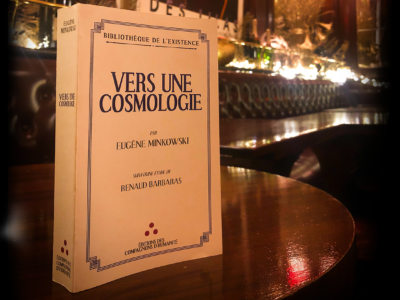

[1] Francis Bacon : logique de la sensation. Paris, Editions du Seuil (coll « L’ordre philosophique»), 1981, p.158

[2]Ibid., p.57

[3] Ibid., p.59