L’Essai sur les données immédiates de la conscience, un nouveau modèle (II)

Samuel Ducourant, Elève de l’ENS Rue d’Ulm

II. Modéliser la durée

Après cette analyse stylistique, il est possible d’affirmer que l’Essai prétend avoir sa place au sein du discours rationnel. Cette prétention satisfaite, il pourra être considéré comme une véritable alternative scientifique. En la présentant sous forme de modèle, on pourra plus clairement définir les limites de cette prétention, et décider quels sont les liens entre la durée et la science.

La présenter sous forme de modèle, c’est, semble-t-il, répondre à plusieurs exigences :

(1) L’exigence d’adéquation. C’est la capacité à résoudre les difficultés et à rendre compte adéquatement du réel étudié : on a vu, au cours de l’étude stylistique qui précède, que l’Essai satisfait cette exigence.

(2) L’exigence logique. Il faut que le modèle puisse être traduit dans un langage rationnel, et donc, virtuellement, compréhensible par tous.

(3) L’exigence de simplicité. L’intérêt d’un modèle est son économie de moyens, qui permet de rendre claire et familière une organisation complexe.

1. Une forme d’un genre nouveau

Or, au nombre des principes, auxquels revient sans cesse Bergson, se trouvent les affirmations corrélées d’interpénétration et d’hétérogénéité, c’est-à-dire le refus de la distinction. Ce refus implique que les définitions ne peuvent pas avoir la forme de définitions, que les éléments ne peuvent pas en être, et que les axiomes, alors même qu’ils sont des règles de rapports, doivent être comme déréglés. C’est le refus d’une représentation formelle dans le style d’Euclide. Ceci n’implique pas que toute représentation formelle est impossible, mais qu’il est nécessaire de trouver une forme adéquate aux principes d’interpénétration et d’hétérogénéité.

De là, deux options : soit l’exigence logique prime sur l’exigence de simplicité, et l’Essai, modélisation de la durée dans le langage écrit, est la meilleure modélisation de la durée qu’on puisse trouver. Soit il est possible, quoique contre-intuitif, qu’un langage non-écrit soit à la fois au moins aussi efficace, aussi rationnel, et plus simple (et donc qu’il ait effectivement l’apparence et l’intérêt d’un modèle).

Je crois que Bergson a choisi la première option pour des raisons qui ne sont pas philosophiques (essentiellement par obligation de s’adresser à un public réticent, qui ne se paie que de mots ; sans doute aussi parce que lui-même n’imaginait pas que sa pensée puisse mener à une telle torsion de la rationalité). Je crois surtout que toutes les affirmations selon lesquelles la durée est « inexplicable » et « inexprimable » n’impliquent pas du tout qu’elle soit « incompréhensible[1] », et donc qu’il soit vain de vouloir la modéliser plus clairement.

Cette conviction est renforcée par les nombreux indices fournis par Bergson à qui voudrait choisir la seconde option, et modéliser la durée à l’aide de couleurs : la « coloration » est l’analogie[2] la plus présente, la plus sémantiquement élargie[3], et la plus justifiée[4] tout au long du texte.

Je veux donc montrer, par l’exemple, que les couleurs éclaireront d’une manière surprenante et efficace ce que peuvent être les notions d’intensité, de profondeur, et de préformation, c’est-à-dire, plus généralement, qu’elles représentent adéquatement le mode d’existence de la durée.

2. Présentation du modèle : la profondeur

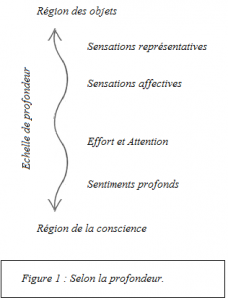

Si les éléments que Bergson met en place n’en sont pas, ils sont néanmoins nommés, et c’est de ce genre d’indices qu’il faut partir. Les différents éléments sont placés, au premier chapitre, sur une échelle qui va des sentiments profonds aux sensations, superficielles. On peut ainsi les présenter comme sur la Figure 1 :

Pour utiliser des mots, on dira que la région des objets est le monde extérieur ; là, l’espace est adéquat : on dira que la région des émotions est le monde interne des « progrès » ; c’est la durée qui permet de se rapporter adéquatement à eux. Les sensations représentatives sont décrites par Bergson comme étant les plus « superficielles », c’est-à-dire les plus liées à une cause extérieure. Les sentiments profonds, par contre, ont le moins de lien avec la surface.

Ceci dit, quelques remarques permettront de préciser la modélisation, pour expliciter le principe d’interpénétration-hétérogénéité :

Remarque 1 : Contrairement aux modèles plus habituels, présentés sur un repère orthonormé, où se croisent au moins deux dimensions, il y en a ici une seule. C’est pour insister sur le fait que les notions spatiales de « région », de « domaine », ne sont que des métaphores : il n’y a que des « traductions illégitimes de l’inétendu en étendu ».

Remarque 2 : Ce que j’ai appelé, par commodité, échelle de profondeur n’en est pas une. En effet, elle n’est pas divisible en degrés. Sa représentation courbe, reprise du schéma MOXY, signifie qu’elle n’est même pas homogène. C’est pour cela que les éléments, quoiqu’écrits, semblent flottants : ils n’ont pas une place assignable, ne sont pas séparés les uns des autres par un intervalle vide.

Remarque 3 : Dénuée de degrés, la profondeur l’est aussi de limites maximum et minimum distinctes et localisées. Les deux flèches indiquent une direction plutôt qu’un lieu. C’est pourquoi les allusions à la pureté[5], comme les métaphores locales et, enfin, comme les mots, ne sont que des abstractions théoriques destinées à rendre distinct, et plus aisément compréhensible, ce qui ne l’est pas : « la vraie durée et la pure étendue » sont deux modes d’existence, jamais distinctement séparés, car organisés sur la même échelle de profondeur.

On s’en convaincra en revenant à l’utilisation que fait Bergson des expressions de variations sur une échelle. A partir de l’étude de l’effort, l’expression « de plus en plus », appliquée à l’intensité, devient équivalente à un radical changement qualitatif, incommensurable à toute spatialisation. Elle est appliquée ensuite régulièrement aux caractérisations de la durée. C’est que celle-ci n’est pas statique, et ne peut être comprise autrement qu’en se rapportant à ses variations. Autrement dit, toute échelle est dynamique : elle n’accepte absolument pas de séparations nettes, que celles-ci soient limites ou degrés. On parlera donc plutôt de tendances.

3. Présentation du modèle : l’intensité

Une fois ces précisions faites, il est possible de s’intéresser aux indices que donne Bergson pour la représentation de l’intensité. Celle-ci est le premier aspect du mode d’existence des états de conscience.

Bergson appelle intensité la « multiplicité plus ou moins considérable de faits psychiques simples que nous devinons au sein de l’état fondamental ». Or, l’intensité de chaque état en caractérise la « nuance propre», la « coloration particulière. » Ces qualités ne peuvent pas être mesurées ni disposées sur une échelle traditionnelle, « à la manière d’un exposant algébrique », mais acceptent d’évoluer selon les tendances définies plus haut.

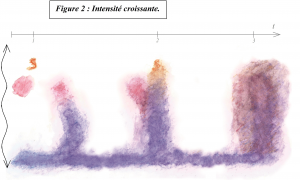

Ainsi peut-on modéliser plus clairement les variations d’intensité. La Figure 2 représente en couleurs ce que l’on appelle l’augmentation d’intensité d’un sentiment.

Pour utiliser des mots, on dira que l’émotion dont l’intensité croît est, ici, la nuance de violet nacré. Une autre émotion, moins profonde et donc un peu plus localisée, d’un rouge rosé, petit à petit diluée dans l’ensemble, est repérable. Enfin, la sensation S, superficielle par sa nomination, est d’abord bien une chose extérieure, distincte, quoiqu’elle reçoive déjà sa couleur orangée ; elle s’intègre ensuite de plus en plus à l’émotion fondamentale, en y mêlant sa forme et sa couleur. A la surface, complètement spatialisé, est l’axe t, décompte de simultanéités séparées par des intervalles vides : il ne reçoit pas de couleur.

Gagner en intensité, pour un sentiment, veut donc dire, comme l’explique Bergson au premier chapitre, devenir plus considérable vis-à-vis de l’ensemble ; ceci implique, pour un sentiment profond, de remonter vers la surface, et pour une sensation d’origine externe, de descendre vers les profondeurs. Ceci implique, en plus, puisque persistent les autres sentiments dans le temps, de devenir une nuance plus riche.

Remarque 4 : Un sentiment est représenté par une nuance de couleur. En ce sens, il n’est plus question d’« un » sentiment, distinct des autres, aux « contours bien définis », mais bien d’une variation « plus ou moins considérable » par rapport à l’ensemble. Cette variation est à la fois elle-même par sa nuance propre, et représentative du tout parce que cette nuance s’y mêle. Elle n’est pas réductible à une quantité ni à une proportion : elle est un ensemble infini de déterminations spécifiques. C’est pourquoi le passage d’un moment à l’autre est changement qualitatif : la nuance globale n’est pas du tout la même aux différents moments, découpés dans l’espace. Les couleurs permettent donc de représenter la succession sans extériorité réciproque.

Remarque 5 : La surface est un élément crucial dans ce modèle[6]. Elle est la limite au-dessus de laquelle il est possible de parler d’objets (S), de compter le temps (sur l’axe t). Mais sa présence n’introduit pas partout l’homogénéité ni l’extériorité. En effet, Bergson le rappelle : elle est une frontière perméable, susceptible d’accueillir à son tour des nuances[7], comme on le voit avec la sensation S, qui n’est pas tout à fait un progrès (elle reçoit un nom et des limites) et pas tout à fait une chose (elle s’intègre de plus en plus à l’émotion fondamentale). La surface n’est donc pas une limite, mais la rencontre des deux tendances.

L’intensité d’un état consiste, pour lui, « à être senti. » C’est-à-dire que, libérée des échelles, degrés et limites traditionnels, l’intensité d’un état de conscience n’est pas différente de cet état. Nous nous retrouvons donc, avec ce modèle, face à l’entier mode d’existence des états de conscience, et pas seulement à leurs variations d’intensité. On n’aura pas de mal à étendre ce modèle à la préformation, puis à tout ce qui relève du principe d’hétérogénéité-interpénétration.

Ce double principe, oxymorique du point de vue de l’espace, est ici représenté d’une manière que je crois intuitive. C’est à ce point de la modélisation que je souhaitais arriver, car il permettra de décliner les rapports entre la durée et l’espace, entre l’Essai et la science.

III. Durée et connaissance

1. Surface et rationalité

Au moment d’étudier l’acte libre, Bergson évoque le cas de « l’automate », c’est-à-dire la possibilité d’une absence totale de liberté. Tout s’y passe comme si la surface était assez descendue pour que la région de la conscience, interne, soit soumise aux mêmes lois que celle des choses, extérieure. L’extrême inverse est aussi possible, dans le cas des émotions violentes : ce qu’on considérait tout à l’heure comme superficiel (les choses[8], le mouvement[9]) a maintenant une teinte particulière, c’est-à-dire est passé du mode d’existence des objets à celui de la conscience.

Si, comme on l’a vu à la quatrième remarque, la surface est perméable, alors toutes les distinctions que propose Bergson ont seulement (comme ses mots) valeur d’abstractions simplificatrices. Extériorité et intériorité, choses et progrès, quantité et qualité, nombre et émotion, poussent à croire en une distinction nette. Or la durée et l’espace se côtoient au sein du même modèle : ils ne peuvent jamais être entièrement purs des traces laissées par le courant opposé. Ainsi n’est-il pas possible de séparer, aussi nettement qu’on le voudrait, les deux tendances.

Cette cohabitation forcée signifie, aussi, la possibilité de traduction d’un langage à l’autre, c’est-à-dire la possibilité, pour le scientifique, de comprendre effectivement ce qui échappe au langage déductif, sans pour autant l’étouffer dans des limites symboliques trop étroites, ni, à l’inverse, abandonner toute connaissance.

Ceci à la condition, implicite jusqu’alors, de pouvoir se les représenter ensemble. Se limiter aux mots, c’est s’enfermer dans la région des choses ; se limiter aux couleurs, c’est s’enfermer dans celle des émotions. Le réel, lui, hésite entre ces deux extrêmes, et la manière de s’y rapporter que j’ai modélisée permet de les saisir ensemble. L’Essai n’est pas simplement la présentation d’un nouveau modèle, ni la critique de l’ancien : il est la mise en pratique d’une manière de penser qui les englobe. Bergson propose, en fait, ce qu’on pourrait appeler un métalangage qui permet de dépasser les limites respectives, et de se rapporter d’un même coup aux deux pans du réel.

L’ultime question, à laquelle mène toute cette étude, est donc la suivante : ce rapport au réel, que proposent la littérature de Bergson et les couleurs, est-il une connaissance ?

Je l’ai dit : la manière qu’a Bergson de présenter l’Essai comme un texte scientifique, et d’écrire alors même qu’il proclame l’illégitimité des mots, me pousse à croire qu’il postule, que la connaissance ne se réduit pas à la seule forme du langage conventionnel.

On pourra donc caractériser le lógos de la manière suivante :

(1) Il est une manière de se rapporter au réel.

(2) Il consiste en le partage du même mode d’existence. Par exemple, la connaissance dite scientifique est le partage, par l’entendement et les objets extérieurs, de la distinction sur fond d’homogénéité. C’est l’adéquation.

(3) Il a une forme, ce qui le rend traduisible. Par exemple, le langage de l’Essai intègre des instructions pour la modélisation en couleurs, et accepte donc la traduction.

Si la durée a été contestée dans son appartenance au lógos, c’est pour une raison qui est au croisement des deux derniers éléments : elle est une manière confuse de se rapporter au réel.

Mais une étude de l’usage des mots permet de préciser ce que cela implique. La confusion n’est pas, dans l’Essai, opposée à la clarté, mais à la distinction (ce qui la rend analogue à l’interpénétration). L’obscurité, elle, est absence de clarté. Autrement dit, il est possible d’avoir une manière de se rapporter au réel qui soit à la fois claire et confuse, tout comme, à l’inverse, ne manquent pas les idées à la fois distinctes et obscures. Et je crois avoir montré, par le détour de la modélisation, qu’il est possible d’avoir une représentation claire d’éléments confus, c’est-à-dire interpénétrés.

De plus, une « perception confuse » est, à la conclusion du premier chapitre, opposée à une « perception acquise. » Le réseau des oppositions permet de le comprendre : ce qui est en jeu ici, au croisement entre adéquation et traductibilité, c’est la notion d’objectivité. Or, dans sa fameuse remarque du deuxième chapitre, Bergson renverse les standards : « nous appelons subjectif ce qui paraît entièrement et adéquatement connu », c’est-à-dire ce qui, contrairement à l’objectif, ne peut pas être reformulé au moyen d’un plus grand nombre de distinctions.

Pour éclairer ce qui se joue ici, mieux vaut définir les termes :

J’appelle objective la connaissance qui fait intervenir une structure d’objet : il y a objectivation, c’est-à-dire acte de séparation du connaissant (le sujet) et du connu (l’objet).

J’appelle subjective la connaissance qui consiste en le partage d’un mode d’existence confus : le connaissant n’est pas séparé du connu, mais le comprend, c’est-à-dire partage activement avec lui son mode d’existence.

L’opposition se voit, ici, dénuée des valorisations dont, traditionnellement, elle a souffert : l’objectivité d’une connaissance n’implique pas sa vérité, mais seulement une forme particulière ; sa subjectivité n’implique pas son illégitimité, mais seulement la confusion entre sujet et objet.

2. Plasticité du Lógos

Il est important, à ce moment, de ne pas conclure simplement que ces deux manières de connaître ont chacune leurs avantages, qu’elles doivent marcher main dans la main vers un radieux avenir où artiste et scientifique seront enfin unis. Ni d’accepter trop rapidement, alors même qu’on vient de les critiquer, les distinctions bergsoniennes, en léguant à la connaissance objective le domaine des objets, et à la connaissance subjective celui des émotions, les séparant à nouveau.

Résumons-nous plutôt :

(1) La surface est mouvante, perméable, et toute notion pure est une abstraction qui n’est pas, rigoureusement, adéquate : le postulat de continuité distincte entre tous les éléments est par-là refusé.

(2) A un extrême de cette interface, le monde extérieur, où connaissance objective et distinction sont adéquates ; à l’autre extrême, le monde des faits internes, où le sont connaissance subjective et interpénétration.

Les deux extrêmes ne sont jamais complètement séparés. Rien ne l’est, à condition de cesser de se placer d’un côté ou de l’autre de la surface, et de comprendre l’ensemble. C’est bien ce que propose le modèle bergsonien en disposant, sur la seule échelle de profondeur, états internes et objets extérieurs.

L’entreprise même de l’Essai, ainsi que la modélisation que j’ai proposée, veut, je crois, dire quelque chose de plus : les connaissances objective et subjective sont effectivement incommensurables car elles disposent du lógos d’une manière différente (discontinuité). Mais, en tant qu’abstractions, c’est l’intervalle entre ces extrêmes qui constitue le lógos entier, et celui-ci est bien moins rigide qu’on a voulu le croire. Au contraire, il est assez plastique pour nous permettre de comprendre des objets aux modes d’existence très différents. Les manières de connaître sont, simplement, disposées plus ou moins haut sur l’échelle de profondeur, et ont donc une forme plus ou moins objective.

Pourquoi encore parler de lógos si la connaissance, devenue si souple, s’en éloigne tant ? Il est aisé, face à une telle torsion du champ sémantique de la connaissance, de comprendre les réticences du scientifique. Je crois pourtant que ces réticences n’ont d’autres fondements que l’habitude. Il est bien question de la recherche de connaissances adéquates, et ceci pour des raisons que le sens du terme « lógos » implique.

La rationalité logique est fondée sur une universalité dont le support, après Kant, est modifié : une connaissance est dite scientifique non pas si elle est vraie pour tous les objets concernés, mais si tous les sujets l’acceptent comme telle. L’universalité logique, dans ce cas, n’est rien d’autre que l’accord sur ce qui est adéquat et ce qui ne l’est pas. Cet accord est possible au moyen de signes partagés.

Or, Bergson, en plus des notices de construction qu’il propose, affirme que les signes, et notamment les couleurs, sont potentiellement les mêmes pour tout le monde[10]. Ils le sont du fait de leur place, intermédiaire, sur l’échelle de la profondeur. Ils reposent sur des sensations représentatives, qui « se distinguent par la qualité non moins que par la quantité. » C’est-à-dire qu’il est possible de traduire, sans les trahir, les couleurs en quantité, et vice-versa. Un modèle qui intègre une surface perméable conditionne la possibilité de toute traduction, et donc de l’universalité d’une connaissance : il permet de fonder la rationalité intersubjective.

Comment comprendre, sinon en définissant ainsi le lógos, que Bergson ait, malgré tout, entrepris et mené à son terme l’Essai ? Seuls ceux qui ont refusé de prendre l’Essai au sérieux n’auront pas remarqué la présence, face au personnage de l’associationiste, du « psychologue qui ne se laisse point égarer par d’apparentes analogies. » Il est bien question d’une connaissance des états d’âme, et cette connaissance a bien une forme, qui accepte, au prix de procédés sémantiques rigoureux, d’être traduite. Accepter cette forme plus plastique du lógos permet de comprendre comment Bergson peut mêler le refus des métaphores, des grossières images et des symboles d’une part, et l’utilisation d’images, la valorisation des analogies adéquates d’autre part.

3. Qu’est-ce qu’expliquer ?

De là, il est possible de tirer une première conclusion pour ce qui est du spiritualisme du premier Bergson, et donc de la science d’aujourd’hui. L’Essai ne propose pas une connaissance par l’esprit, faculté élevée et particulière, ni ne découvre une région indépendante : il est la proposition d’un modèle qui englobe subjectivité et objectivité.

C’est bien sa méthode qu’on met aujourd’hui en pratique dans les sciences complexes. L’éthologie, par exemple, n’est plus restreinte à l’étude spécialisée de l’anatomie, du comportement ou de l’environnement de l’animal, qui sont des études objectives. Elle repose sur ces études, ce qui permet de la distinguer d’un langage dénué de signification. Mais elle les dépasse en ne considérant plus l’animal sous un seul aspect, comme un objet, séparé de son milieu, mais bien comme un sujet, c’est-à-dire comme l’interface entre tous ces objets, toutes ces disciplines[11].

Cette manière de se rapporter au monde, fondée d’abord sur l’exigence d’adéquation, au prix de l’élargissement du lógos, permet d’étendre le champ des explications possibles.

L’explication relève, assez largement, d’une analogie entre le familier et ce qui ne l’est pas. La théorie atomiste, par exemple, explique les résultats d’observation par la présence d’éléments microscopiques ; c’est une explication acceptable parce que, grâce aux différentes étapes de traduction qu’elle propose (de l’étranger au familier), il est possible de se rapporter clairement à un phénomène. Elle est satisfaisante car ce rapport repose sur une analogie entre ce qui m’est familier (des billes) et ce qui ne l’est pas (les éléments microscopiques). Cette définition de l’explication, comme traduction de l’étranger en familier, s’applique jusqu’à l’explication scientifique la plus spécialisée, le champ du familier évoluant selon la formation de chacun, c’est-à-dire selon le temps passé à pratiquer ledit langage.

Le mérite de l’Essai est d’étendre le champ du familier. Celui-ci est, aujourd’hui, encore majoritairement restreint aux choses extérieures, distinctes. C’est pour cela que le principe d’interpénétration, à la forme confuse, est si difficilement acceptable : le familier se réduit à une composition d’éléments simples. En prenant le temps des exemples et des images éclairantes que sont celles de la symphonie et du marais, l’Essai rend ce mode d’existence familier.

4. Prendre du recul

Or, les scientifiques soulignent avec insistance le caractère étranger des mondes découverts au XXe siècle : ce sont de nouveaux mondes, avec leurs éléments et leurs lois propres, que ceux des physiques relativiste et quantique, de la biologie moléculaire.

De là l’impossibilité de s’expliquer les modes d’existence (notamment des éléments quantiques), et de comprendre en quoi consiste la décohérence entre différents niveaux (le niveau microscopique d’un organisme vivant, réductible au langage de la chimie, semble séparé de son niveau macroscopique, qui ne s’y réduit pas).

La première impossibilité résulte, d’une part, du refus de la continuité entre deux modes de connaissance : le physicien comme le psychologue supposent une frontière entre deux modèles, alors que l’Essai réfute jusqu’à leur séparation. Prendre au sérieux la prétention scientifique de la durée, c’est croire qu’une fois acceptée la continuité, c’est-à-dire une fois l’interpénétration mise sur le même plan que la distinction, et ces deux articulées ensemble, il est possible d’expliquer ces phénomènes.

La seconde impossibilité résulte, elle, du refus de la discontinuité au sein du réel. Ce refus correspond à celui de l’effective incommensurabilité des deux tendances du lógos : placées ensemble dans un même modèle, elles n’en ont pas moins deux formes complètement différentes, irréductibles. Une fois ceci compris et rendu familier, on acceptera plus aisément un réel qui n’est pas réductible à un seul langage ; c’est la condition pour l’étudier vraiment.

Le dernier mérite du modèle qu’est la durée est donc de confronter le lecteur à la continuité et à la discontinuité ; car c’est à les penser ensemble que la science a tant de difficultés.

Conclusion

Plus qu’à un idéal des relations intersubjectives, le kantisme dont nous héritons, ouvre la voie à une redéfinition de la forme de la connaissance. On peut donc préciser : l’Essai ne prétend pas proposer une alternative scientifique au discours cartésien, mais bien plutôt étendre les limites de la rationalité à un lógos qui englobe pensée de la composition et pensée de la complexité.

L’Essai est la preuve de la capacité qu’a la rationalité d’être valable, et donc de la capacité qu’a l’expression d’être légitime, tout en n’étant pas cartésienne. Pour autant, tout langage n’est sûrement pas lógos : la rigueur dont Bergson fait preuve, mais surtout lesdits critères étendus de la rationalité, permettent de repérer, dans cet ensemble, les seules véritables et adéquates analogies.

C’est pourquoi l’Essai ne peut être considéré comme un objet séparé de son lecteur : celui-ci donne à l’ensemble son animation, a pour rôle de décider, pour soi, si les analogies bergsoniennes et la modélisation que j’ai proposée, sont valables. Ceci fait, il doit choisir d’accepter, ou non, une telle extension du lógos, et donc du monde connaissable. J’ai donné quelques-unes de mes raisons d’opter favorablement ; je crois qu’elles sont fondées sur une lecture du texte qui ne se limite pas à ce qu’on enseigne, de l’extérieur, sur Bergson, mais reposent sur des déductions tirées des mots eux-mêmes.

Je crois surtout que le public d’aujourd’hui a vu ses habitudes profondément bouleversées, et que le champ du familier a été élargi de force ; sans doute est-ce le moment de se tourner avec une attention redoublée vers la durée, modèle encore nouveau, et notamment, comme je l’ai indiqué, d’étudier la surface. Celle-ci, comprise comme l’interface réelle entre continuité et discontinuité, aidera, sinon à résoudre, au moins à éclaircir, le lien entre états de conscience et objets. Par les difficultés qu’il pose, et surtout par sa forme, ce lien est proche de celui qui met ensemble différentes échelles d’observation dans les sciences d’aujourd’hui, très proche encore de celui qui met ensemble âme et corps. Sa compréhension résoudra donc, à mon avis, de difficiles problèmes.

[1] Une lecture attentive appuiera cela : les deux premiers adjectifs sont toujours liés aux faits de conscience, alors que l’adjectif « incompréhensible » est toujours associé aux assimilations hâtives, jamais à la durée.

[2] On la trouvera assignée aux états de conscience par des pronoms possessifs, par les adjectifs « propre », « particulière », « spéciale. »

[3] Ibid., pp. 37, 43, 99, 100, 103, 121, 123, 124,140, 168, 174 ; on se rappellera aussi l’étude de la sensation de lumière, qui insiste sur la « couleur », la « nuance » et la « teinte », ainsi qu’un aperçu étendu de la gamme et des niveaux de gris, pp. 29 à 45.

[4] Voir infra, III, 1, « La surface ».

[5] Ibid., La « conscience pure », p.147 ; « le domaine de la quantité pure », p.153 ; « le moi dans sa pureté originelle » et la « qualité pure », p.168.

[6] En plus de son usage habituel, corporel ou extérieur (au premier chapitre, l’intensité croissante est définie notamment comme l’augmentation de la surface du corps excitée ; Bergson étudie ensuite les sensations liées à une « surface colorée », p. 38 sq.), le terme de « surface » est appliqué à la conscience au début et à la fin du premier chapitre, pp. 6 et 54. Il prend véritablement sens au moment de la métaphore filée de l’étang, p. 123-128.

[7] Ibid., « Dire que l’amour, la haine, le désir gagnent en violence, c’est exprimer qu’ils se projettent au-dehors, qu’ils rayonnent à la surface, qu’aux éléments internes se substituent des sensations périphériques », p. 23.

[8] Ibid., « Les mêmes objets ne produisent plus sur vous la même impression », p.6.

[9] Ibid., « Ces mouvements font partie de la frayeur même », p.22.

[10] Ibid., « Il nous serait facile d’assigner à chacune d’elles sa place dans la série », p. 42 ; « personne n’a soutenu que nous fussions libres […] d’apercevoir telle couleur qu’il nous plaira », p.110 ; la couleur est au nombre des « qualités concrètes », p. 154.

[11] On retrouve, par exemple dans les travaux d’éthologie de Baptiste Morizot, mais aussi dans les rapports contemporains d’anthropologie, la recherche rigoureusement scientifique du partage du même mode d’existence, condition pour ne pas s’arrêter à des abstractions théoriques. Voir Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, Paris, La Découverte, 2012 (p.185 sq.). Voir aussi, notamment, le projet de laboratoire d’Enquête sur l’Homme Vivant (E.H.VI.), qui a vocation à s’appuyer sur les spécialisations pour les dépasser.