Les vacances du cinéaste de Johan Van Der Keuken : Cinéma de l’entre-vérité

Thomas Lansoud-Soukate, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, Ircav, Université Sorbonne Nouvelle, Paris III

Du cinéma-vérité, et autre cinéma direct, l’œuvre de Johan Van Der Keuken partage sans doute cette volonté de se tenir au plus près du réel, de s’ancrer dans ses manifestations prises sur le vif. Il s’agit de ne pas altérer celles-ci par leur mise en scène, leur mise en ordre, de ne pas présumer de leur sens, comme ce peut être le cas dans la pratique ordinaire du documentaire et ses visées didactiques.

Que ce soit sous la forme d’une « esthétique de l’improvisé, de la maladresse, de la spontanéité[2] », comme dans ce qui demeure une manière de manifeste du cinéma-vérité, Chronique d’un été (1961), de Jean Rouch et Edgar Morin, que ce soit sous la forme d’un « contrat tacite entre les gens filmés et ceux qui filment, c’est-à-dire une acceptation mutuelle de la présence de l’autre[3] », comme chez Michel Brault et ses compagnons de l’ONF (Office national du film du Canada), ou que ce soit sous la forme d’une radicalité du cinéma direct qui chez Mario Ruspoli « renvoie […] à l’immédiateté, c’est-à-dire à une “absence” de médium entre filmeur et personne filmée[4] », un dessein commun s’ébauche qui en appelle à la discrétion, voire à la disparition, de l’instance narratrice du réalisateur et de son dispositif cinématographique. Les événements et leurs protagonistes doivent se raconter d’eux-mêmes, le réalisateur ne travaille qu’à leur révélation. Il faut de fait prendre conscience de la fragilité de la position à tenir, de la nécessité de composer avec cette présence insistante et les distorsions du réel qu’elle entraîne, de l’éthique et de la rigueur que cela réclame.

Que ce soit sous la forme d’une « esthétique de l’improvisé, de la maladresse, de la spontanéité[2] », comme dans ce qui demeure une manière de manifeste du cinéma-vérité, Chronique d’un été (1961), de Jean Rouch et Edgar Morin, que ce soit sous la forme d’un « contrat tacite entre les gens filmés et ceux qui filment, c’est-à-dire une acceptation mutuelle de la présence de l’autre[3] », comme chez Michel Brault et ses compagnons de l’ONF (Office national du film du Canada), ou que ce soit sous la forme d’une radicalité du cinéma direct qui chez Mario Ruspoli « renvoie […] à l’immédiateté, c’est-à-dire à une “absence” de médium entre filmeur et personne filmée[4] », un dessein commun s’ébauche qui en appelle à la discrétion, voire à la disparition, de l’instance narratrice du réalisateur et de son dispositif cinématographique. Les événements et leurs protagonistes doivent se raconter d’eux-mêmes, le réalisateur ne travaille qu’à leur révélation. Il faut de fait prendre conscience de la fragilité de la position à tenir, de la nécessité de composer avec cette présence insistante et les distorsions du réel qu’elle entraîne, de l’éthique et de la rigueur que cela réclame.

Van Der Keuken aspire également à ce que ses images et ses sons participent du seul écoulement de l’existence ordinaire, mais il n’entend pas circonscrire celle-ci à ceux-là, il ne prétend pas pouvoir la saisir. Il sait l’effort vain : « le réel est impossible à médiatiser à l’état brut[5] », car « dès le tournage, la situation se transforme en sa propre fiction[6] ». Alors sa discrétion est ailleurs. Elle n’est pas de fait, Van Der Keuken exprime souvent ses impressions et fait valoir ses cadrages et ses montages, elle est d’intention, velléité qui n’augure rien d’autre qu’elle-même. Ce qui distingue essentiellement Van Der Keuken des auteurs du cinéma-vérité et du cinéma direct c’est que lui ne compose pas avec les distorsions qu’il crée, il les épouse. Là, la distorsion se fait d’emblée et irrémédiablement métamorphose. Quand ceux-là tendent à absenter l’auteur, à le constituer en simple témoin des événements, et tiennent pour vraie l’image du réel ainsi enregistrée, lui laisse infuser sa présence, et l’image, son cadre et son champ, vaquer à leurs incertitudes.

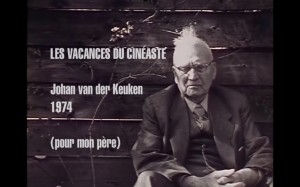

Cette liberté de ton trouve particulièrement à s’exprimer dans ce petit film de 1974, Les vacances du cinéaste. Au prétexte d’un séjour familial dans le sud de la France, Van Der Keuken transfigure l’ordinaire d’un petit village au prisme d’esquisses de journal filmé, de fulgurances esthétiques et d’intrusions filmographiques.

VAN DER KEUKEN AU CORPS DE L’IMAGE

Le cinéaste hollandais déambule caméra à la main, il va à la rencontre des lieux et des paysages. Sur son chemin, les regards caméras de quelques habitants et de sa famille qui l’entoure apparaissent par endroits, mais ceux-là ne semblent pas directement réclamés par le réalisateur. Celui-ci ne les interpelle pas de la voix. Il laisse les divers protagonistes librement réagir à la présence de la caméra, mais surtout la plupart du temps celle-ci est à peine remarquée. Nosh, son épouse, prend un bain de soleil, les enfants gambadent dans les champs et ruisseaux, une vielle femme se raconte ou échange avec sa voisine, la vie suit son cours.

Le cinéaste hollandais déambule caméra à la main, il va à la rencontre des lieux et des paysages. Sur son chemin, les regards caméras de quelques habitants et de sa famille qui l’entoure apparaissent par endroits, mais ceux-là ne semblent pas directement réclamés par le réalisateur. Celui-ci ne les interpelle pas de la voix. Il laisse les divers protagonistes librement réagir à la présence de la caméra, mais surtout la plupart du temps celle-ci est à peine remarquée. Nosh, son épouse, prend un bain de soleil, les enfants gambadent dans les champs et ruisseaux, une vielle femme se raconte ou échange avec sa voisine, la vie suit son cours.

Mais déjà, sur le corps de ceux-là, les espaces qu’ils habitent, les événements qu’ils tentent d’instruire, Van Der Keuken vient inscrire les siens : mouvements irréguliers de caméra qui n’hésitent pas à se détourner des actions des protagonistes, qui les laissent au bord de l’image, allant à leur gré, cherchant leurs propres articulations, revenant sur ceux-là sans s’y arrêter nécessairement. Ici, « le mouvement n’est pas un accident qui intervient dans une certaine façon de suivre un sujet, c’est un mouvement délibéré, un mouvement pris comme mouvement, qui ne devient image qu’après, en se stabilisant[7] ». Ainsi les mouvements irréguliers de caméra ne traduisent pas les impondérables d’une réalité supposément donnée, la volonté d’en tenir compte dans la restitution du réel. Ils ne relèvent pas d’une expérience de l’improvisé chère à Morin, mais d’une expression qui s’échafaude, d’une vision qui se cherche, et trouvera à s’actualiser, momentanément, dans une image dont la fixité instruira alors des déterminations, des figures clairement identifiables et fermement établies.

Plus encore que par les mouvements de caméra, Van Der Keuken semble asseoir sa position par le recours à la voix-off. Loin du commentaire analytique, c’est au journal filmé que celle-ci emprunte ses formes. Tout au long du film, elle nous entretient ainsi de ses impressions, de ses réflexions, de ses souvenirs. Mais là, plus sans doute que dans toute autre proposition cinématographique à caractère autobiographique, l’effet obtenu n’est pas celui d’un auteur désireux d’assujettir les images à sa subjectivité. Cette dernière opère sous le même régime que les mouvements de caméra, s’ancrant parfois à l’image, s’en détournant ailleurs pour y inscrire son propre déploiement. Les paroles se font dès lors énigmatiques, voire poétiques : « Je ne puis voir le visage de la terre. Je regarde par-dessus son épaule dans les ténèbres ». Ces mots constituent le leitmotiv du film, le motif rythmique d’un langage qui ne cesse de dire son incapacité à dire, à désigner la chose qu’il vise. « Là », « ici », « il y a », un objet, un être, un lieu, mais « tel que je l’ai filmé », « pris [sur] cette photo », ou que « je le vois ». Les mots ne disposent pas du réel, ils ne sont qu’une médiation qui fait suite à d’autres médiations ; le réel en soi demeure en exil. C’est un réel filmé, photographié, vu ou dit, mais jamais possédé.

Rendu à son état d’expression le cinéma trouve à se défaire de l’idéologie bazinienne d’une ontologie de l’image cinématographique – singulière ontologie qui a alimenté une large part de la théorie cinématographie, et selon laquelle l’impression de réalité au cinéma n’est pas fictive car « l’image peut être floue, déformée, décolorée, sans valeur documentaire, elle procède par sa genèse de l’ontologie du modèle ; elle est le modèle ». C’est alors l’image et le son, et le réel qu’ils visent, leur caractère indiciel, qui eux aussi trouvent à s’interroger, à mettre en exergue les modalités de leur manifestation. L’expression ne vient pas usurper le réel, elle le révèle dans ses ambivalences.

L’IMAGE EN SES DISTORSIONS

On ne s’étonnera pas alors de constater des procédures de désynchronisation, comme dans cette séquence où une conversation entre un facteur et une paysanne prend une tournure singulière lorsque les mouvements articulés de leurs bouches se trouvent décalés par rapport aux sons qu’ils émettent. Dans le cinéma de Van Der Keuken, on n’est pas tenu de souscrire à l’unité audiovisuelle présupposée du cinéma. Après tout, n’est-ce pas là qu’une vieille marotte du cinéma en prise directe que de ramener le réel à un foyer unique d’émission, celui-là même dont le cinéma classique s’est entiché afin de créer des effets de redondance et d’instruire une homogénéité et une univocité de la réalité dépeinte ?

On ne s’étonnera pas non plus du fait que l’unité spatio-temporelle instituée au cinéma soit, elle aussi, contrariée. Dès lors que l’image et le son, à l’égal du mot, visent un objet plutôt qu’ils ne le saisissent, ils ne sont plus circonscrits à un lieu, ils ne peuvent plus se contenter de balayer un espace ou de suivre l’écoulement du temps, ils les réinventent, en brisent les cadres. Plutôt que de remonter les chemins de l’abrupte objectivité réaliste, ils s’immergent dans ceux plus intimes de la mémoire. Le temps se découvre des strates, l’espace des trouées, le réel des rythmes de composition :

« par la tension entre toutes ses images et ses sons, le film crée un espace similaire à l’espace à l’intérieur d’une tête. Grâce à la magie du travail manuel, le film évoque cet espace, du moins si l’on se représente l’espace à l’intérieur d’une tête comme un espace concret, mais tendu d’une étoffe indéfinissable. Mais le film ne peut évoquer cet espace qu’au moyen de la fixation et de la mise en ordre de fragments du monde matériel, si l’on veut aboutir à un résultat concret : le film est une chose[8] ».

Dans Les vacances du cinéaste, cette mémoire de fragments concrets trouve à se nourrir d’images et de sons des films précédents du cinéaste, matière d’une réalité en voie d’expression.

Van Der Keuken dit ainsi « de la nuit surgit un poème. Un poème auquel je pense très souvent. Il figure dans un film que j’ai fait il y a douze ans : Lucebert, poète et peintre ». Et alors, ce n’est pas d’une simple évocation dont il est question, souvenir diffus d’une psyché ; ce sont les images et les mots extraits du film Lucebert, poète et peintre qui font intrusion dans Les vacances du cinéaste. C’est Lucebert « tel que je l’ai filmé », nous dit encore Van Der Keuken, qui (re)surgit, qui s’investit dans de nouvelles configurations, se rend de nouveau disponible à la représentation, à la présentation d’un réel qui se réinvente par l’inflexion de ses occurrences passées.

Ailleurs, Remco Campert, écrivain et ami, transite de l’espace de la photographie prise de lui « il y a dix ans » à celui de l’espace cinématographique d’Un moment de silence réalisé « il y a quatorze ans », et se perpétue sous les traits d’un anonyme jeune basketteur répétant ses gammes face au panier : « et là je vois Remco, avec le ballon ». Cette séquence s’organise autour d’une réitération de mouvements, d’une transposition des figures corporelles, de circonvolutions des chronologies, qui sont autant d’états cycliques d’un réel qui balbutie ses flux, trace des figures remarquables sur le cours du temps, comme pour le réfuter.

Le réalisme à l’œuvre ici a donc « abandonné la notion selon laquelle la réalité est une entité fermée, qui existe en dehors de nous[9] ». C’est par nous qu’elle connait ses inflexions, c’est par nous qu’elle découvre ses articulations, c’est par nous qu’elle se révèle comme modalité. Mais, ajoute Van Der Keuken, « on ne peut surtout pas nier que le contenu objectif soit là[10] ». Le cinéma n’y devient pas le lieu des caprices et des fantaisies d’un égo. Il y a cette volonté d’en référer à des événements et des individus réels, de ne pas instruire des univers diégétiques.

Ce que manifeste le cinéma de Van Der Keuken ce n’est pas la vérité d’une réalité en soi que viendrait travestir notre présence, mais une chair commune à l’un et à l’autre, d’un monde que je réalise et duquel je participe. Ici, la distinction de l’un et de l’autre, de ce qui relève d’un monde en soi et de ce qui relève d’un pur pour-soi n’est pas primordiale, n’est pas première. Ma vision du monde est conditionnée par celui-ci, et celui-ci s’entend à ma subjectivité, dans un même mouvement irréductible. Dans cette perspective, si dialectique il y a, elle correspondrait plutôt à ces instances où le monde semble se former en moi, et à celles où il semble se soustraire à moi. Ce sont là les déterminations du monde, les réalités que l’on se donne, vouées à l’altération.

CADRE/INTERVALLE : AU PRINCIPE DU CHIASME CINÉMATOGRAPHIQUE

Symptomatiquement au cinéma ces questions s’organisent autour de la notion de cadre. Nous disions, dans l’entame de notre propos, que Van Der Keuken, à l’image du cinéma-vérité et du cinéma direct, tendait à s’ancrer dans les réalités instruites par les protagonistes qu’il filme. Mais que très vite il s’en détournait, partait en quête d’autres articulations, autrement dit en brisait le cadre. À ce propos, il s’exclamait en d’autres lieux :

« qu’y a-t-il de plus palpitant que la presque immobilité, que la réalité très visiblement découpée par un cadre qui est presque définitif, mais qui éclate au dernier moment, en haut, en bas, sur les côtés, vers d’autres visions[11] ? ».

La fonction du cadre est ainsi rappelée : désigner un événement, circonscrire un espace, décider d’une durée, souligner des formes et des figures, dresser des compositions, inspirer des significations, établir une vision. Ladite fonction peut naturellement être prise en charge par d’autres dispositifs esthétiques (le parti pris d’un espace uniquement profilmique du cinéma direct), – et troublée par d’autres mouvements que celui du décadrage (nous en avons examinés certains à travers les procédés de la désynchronisation ou encore du montage d’images de films antérieurs) ; mais enfin ceux-ci se rapportent globalement à l’intention de fixer des circonstances, des contextes, et des rapports, que le cadre concrétise déjà.

Van Der Keuken ne s’adonne pas à des dynamiques intempestives de l’image, il tente de s’arrimer au principe de nécessité, ce moment, ce lieu, où l’image doit changer, en arrive à « éclater », lorsqu’elle a donné son plein, « au dernier moment », lorsqu’elle est en passe de s’ériger en vérité apodictique, de se figer, alors qu’un ailleurs se fait déjà sentir, se met à vibrer, qu’un monde se refuse à l’éternité.

Dans Les vacances du cinéaste, il cristallise d’ailleurs ces tensions de l’immobile et du mouvement, du déterminé et de l’instable, à travers la dialectique de la photographie et du cinéma : « La photo est un souvenir. Je me rappelle de ce que je vois maintenant. Mais le film ne se rappelle de rien. Le film se passe toujours maintenant ». Le plan-séquence de son jeune fils Antoine descendant les marches de la maison de vacances se mue en série photographique en noir et blanc qui n’est pas sans rappeler l’étude chronophotographique Woman Walking Downstairs (1887) d’Eadweard Muybridge.

Le cinéma serait-il tiraillé entre l’immobilité dont sa technique est issue et le mouvement que ses images projettent ? En ambitionnant de transcender l’immobilité qui le guette n’en a-t-il pas oublié son impérieuse nécessité, celle qui le préserverait de ce que Thierry Nouel nomme judicieusement son « écoulement anecdotique[12] » ? N’est-ce pas là l’écueil même des cinémas-vérité ?

Enregistrer le mouvement du réel est anecdotique, si on ne cherche pas à le dire, si on ne cherche pas en ses ruptures, dans ces fractures par lesquelles il prend précisément sens. Le cinéma s’est efforcé d’étudier un mouvement qui n’a cessé de lui échapper, et c’est là l’essence même du mouvement que de changer quand on le saisit.

Ce qui est encore indexé ici c’est ce mouvement irréductible suivant lequel je suis conditionné par un monde que j’infléchis en retour par ma subjectivité. Reformulé en des impératifs cinématographiques, cela conduit au paradoxe d’un cinéma qui ne doit pas trop en dire sous peine de se figer définitivement, de valoir comme vérité apodictique, mais qui doit se figer momentanément sous peine de ne plus rien dire.

Revenant sur les propos d’André Bazin qui soutenait « que le cinéma est le seul média capable de montrer le passage de la vie à la mort », Van Der Keuken rétorque qu’il a « filmé ce passage plusieurs fois » et « qu’il n’y a rien à apprendre : il ne se passe rien », concluant qu’il « faut le créer ce passage, car il ne se passe rien ».

À l’image : un agneau est égorgé. Mais ce n’est point par le plan-séquence, dans l’écoulement de l’image, que Van Der Keuken s’attache à le montrer. La scène se répartit en trois plans. Dans le premier plan, l’agneau est en vie, maintenu au sol, il gesticule. Dans le second plan l’animal tressaille, mais il n’est cadré qu’au niveau de ses pattes, comme pour signifier que la mort se devine et s’imagine plus qu’elle ne se montre. Non pas par pudeur, mais pour justifier l’acte de montage, lui donner son sens en indiquant qu’il ne suffirait pas de voir l’acte d’égorgement pour capter l’essence de la mort. Dans le troisième plan, l’animal est inerte, la vie s’en est allée, ou la mort est venue.

Le simple enregistrement en prise directe et continue ne nous dit rien du réel, ne se souvient de rien, il le répète machinalement, mais n’en retient rien. C’est par le montage que Van Der Keuken va signifier la mort, va inviter à discourir sur la mort, à l’exprimer, à créer ledit passage, et libérer ainsi le cinéma de ses prétentions ontologiques, de son trop-plein.

D’où vient le fait que le plan-séquence, dans sa perspective radicalement antagoniste au montage, d’un être en train de passer de vie à trépas ne nous renseigne pas sur ledit passage ? Comme Van Der Keuken l’énonçait dans un entretien « on loupe toujours le moment décisif [13]», nous ne pouvons que le supputer, que l’interpréter, que le ressentir, voire que le sentir, et, pourquoi pas, que le vivre. C’est de ces supputations, de ces interprétations, de ces sensations qu’est fait le montage de Van Der Keuken, de cette implacabilité d’un réel qui ne se révèle jamais en soi, d’un réel qui ne se révèle jamais hors de nous. Le montage, c’est aussi alors, et surtout, l’intervalle, celui entre le plan du corps vivant de l’agneau et le plan de son cadavre, celui dans lequel les choses font sens pour nous, celui enfin, dans lequel précisément la réalité du monde, ce qui serait son moment décisif, nous échappe[14].

CONCLUSION

S’il y a une vérité du réel chez Van Der Keuken, elle n’est ni dans l’objectivité supposée du dispositif cinématographique, ni dans la position solipsiste de celui qui croit s’en emparer, elle est dans leur entre-deux, dans l’intervalle, dans cet entre-deux du dire et du voir, du sens et du sensible, qui est aussi leur chiasme, de l’image audiovisuelle du cinéma. L’entre-deux n’est pas un espace intermédiaire entre le dire et le voir ; ce n’est pas non plus une simple vue de l’esprit qui inviterait à redéfinir nos acceptions ordinaires de l’expression et du sensible. L’entre-deux est un véritable topos fort de son ipséité. C’est la seule réalité qui soit, la seule réalité dont on fait l’expérience.

Cet entre-deux se fonde sur des processus chiasmatiques, au sens de cette figure de style de la rhétorique qui se propose de penser l’identité dans la différence et que Merleau-Ponty traduisit en expériences perceptives. Par ceux-là, il n’y a d’expression que parce qu’il y a un sensible, quelque chose qui n’a pas de vérité absolue, saisissable en soi, et il n’y a de sensible que parce qu’il y a une expression, une médiation, une articulation par laquelle il y a un monde pour nous. L’expression et le sensible sont les deux versants d’un même phénomène.

Le cinéma a cette particularité d’être vivement reçu et perçu comme expression sensible et sensible expressif. C’est somme toute contre cette évidence-là que les cinémas-vérité ont tenté de s’ériger, contre une certaine disposition historique à la figuration narrative, et contre aussi ce médium offrant des impressions de réalité.

Van Der Keuken, pour sa part, démontre que le cinéma ne tient jamais autant du réel que lorsque précisément il assume son paradoxe, que lorsqu’il s’immisce dans la réalité supposément enregistrée, que lorsqu’il la découpe, que lorsqu’il en accentue les fractures et les intervalles, que lorsqu’il s’établit dans l’entre-vérité.

[1] Merleau-Ponty Maurice, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1979, p. 134.

[2] Morin Edgar, « Un certain regard : Edgar Morin parle de cinéma vérité », Office national de radiodiffusion télévision française, 1966, 6 min, disponible sur : http://www.ina.fr/video/I08015623 (consulté le 25.06.2014).

[3] Cornellier Bruno, Frigon Martin, « L’homme à la caméra », Nouvelles vues, n ° 1, hiver 2004, disponible sur :

http://cinema-quebecois.net/01_hiver_2004/entretien_cornellier_frigon.htm# (consultée le 25.06.2014).

[4] Graff Séverine, « « Cinéma-vérité » ou « cinéma direct » : hasard terminologique ou paradigme théorique ? », Décadrages, n° 18, 2011, p. 39.

[5] Bassan Raphaël, « Chambre noire avec vue sur le réel », Libération, vendredi 4 mars 1988, p. 39.

[6] Daney Serge, Fargier Jean-Paul, « Entretien avec Johan van der Keuken », Cahiers du Cinéma, n° 289, juin 1978, p. 19.

[7] Ibid., p. 18.

[8] Albera François (édition établie en collaboration avec), Johan van der Keuken : aventure d’un regard, Paris, Cahiers du cinéma, 1998, p. 116.

[9] Ibid., p. 14.

[10] Ibid.,

[11] Ibid., p. 57.

[12] Nouel Thierry, « Johan Van Der Keuken, cinéaste des seuils », Communications, Paris, volume70, n° 1, 2000, p. 289.

[13] Kermabon Jacques, « Johan Van der Keuken : le monde à portée de main », Revue Bref, Paris, n° 39, hiver 1998, p. 34.

[14] L’intervalle est ici considéré sous son régime archétypal, mais dans la pratique il ne se cantonne bien évidemment pas à l’espace entre deux plans. L’intervalle opère aussi au sein du plan, d’un ensemble de plans, entre l’image et le son, dans le son lui-même, etc.