Les normativités numériques

Un défi qui oblige à la transdisciplinarité

Gabriela Athéa, docteur en STIC – Université de Bretagne Occidentale

Introduction

Le développement accru des technologies de l’information et de la communication (désormais TIC) constitue à la fois un déclencheur, un support mais aussi un accélérateur du processus d’interaction, de transmission, de partage et de participation des citoyens à la construction des savoirs. Les propos de notre travail se situent dans un contexte caractérisé par des mutations capitales tant au niveau économique et social qu’au niveau culturel. Le protagoniste de ces changements, l’ordinateur, outil familier qui tient autant du jeu que du travail, a fait irruption dans nos pratiques sociales, en remodelant quelques-unes de nos habitudes et en imposant d’autres, nouvelles. Ainsi, les concepts novateurs et des formes d’organisation spécifiques qui ont fait surface, imposent une mise en question et une réévaluation de notre façon de percevoir et de comprendre le monde. La complexité extrême des contenus sémantiques présents sur le Web pose de sérieux problèmes de classification car Internet apporte une quantité immense d’information, très hétérogène et surtout multilingue. Une diversité de métadonnées accompagne les documents numériques, toutefois on remarque qu’il y en a une, de taille, qui n’est pas exploitée : c’est le genre. En effet, la question des genres s’inscrit dans la problématique plus générale du classement des productions sémantiques et vise à donner les éléments qui pourraient améliorer les méthodes de recherche des moteurs et dans certains cas même, donner des réponses plus pertinentes. Cet aspect nous intéresse dans la mesure où le Web est un médiateur non seulement dans le commerce mais aussi dans le commerce du sens. Nous postulons, en effet, que l’étude du genre doit relever d’une théorie de l’action. Nous soutiendrons ainsi, à la suite de Baudouin que : « Les sciences du langage, dans le mouvement interne de leur développement propre, ne peuvent se passer des ressources d’une théorie de l’action, dans laquelle la composante toujours interprétative du sujet humain, est intégrée[1]. » Autrement dit, le couplage interprète/discours n’est pas détachable des pratiques qui les subsument, et c’est dans leur caractérisation que l’analyse du genre devrait trouver sa « voie moyenne ».

Source : Stock.Xchng

Problématique

La société dans laquelle nous vivons est basée sur la capacité des hommes à manier des symboles via les technologies : en effet, l’information et la connaissance constituent des ressources économiques au même titre que l’étaient, à l’ère industrielle, les ressources naturelles. Les technologies actuelles ont permis aux savoirs de se développer en suivant des voies pluralistes qui dépassent les schémas unidirectionnels de diffusion traditionnelle. La Société de la Communication de l’Information et de la Connaissance offre à ses citoyens des possibilités de communication grandissantes, voire illimitées. Mais il y a plus que l’accélération, la production, la transmission et la mise à disposition de l’information : le Web permet l’essor de nouveaux modes d’élaboration qui correspondent à des pratiques socio-langagières innovantes, comme les blogs, les forums de discussions, les réseaux sociaux de type Twitter ou Facebook, My Space, Viadéo, Technorati, etc. Cependant on observe surtout que l’empilement d’innovations technologiques fondées sur la numérisation est en train de construire une nouvelle logique de partage et d’échange des savoirs (un exemple révélateur est Wikipédia ou Flickr). De plus, les outils informatiques augurent des modèles de développement économique fondés sur la mise en commun des ressources comme les logiciels Open source ou Libre (si les logiciels de cette catégorie sont, par définition, librement utilisables, analysables, modifiables et redistribuables, l’Internet a donné une toute autre dimension à ces libertés). En s’appuyant ainsi sur l’inter-créativité et le partage des ressources, les citoyens de la Société CIC sont en mesure de construire des nouvelles formes d’intelligence, somme toute collective.

Le Web est aujourd’hui un grand miroir de toutes les dimensions d’une société en profonde transformation. À l’échelle des communautés d’utilisateurs de l’information numérique on remarque un réel glissement des pratiques sociales traditionnelles vers des pratiques qui dépendent de plus en plus des TIC. Aujourd’hui le WEB n’est pas déficitaire sur le plan du contenu : il contient ou peut contenir des richesses sémantiques en tout équivalentes à ce que l’on rencontre dans le monde qu’on appelle naïvement notre « monde réel ». Les possibilités de stockage que les technologies actuelles permettent défient l’imagination (sur un seul disque compact on peut disposer environ 150 000 pages de texte, soit plus que l’ensemble de la littérature grecque depuis ses origines jusqu’au VIIe siècle de notre ère). Le patrimoine numérique (qui réunit l’ensemble des documents d’origine numérique mais aussi une grande partie des documents dits « classiques » qui ont été convertis sous forme numérique) est caractérisé par une variété importante de contenus sous forme de textes, sons, images fixes ou animées, bases de données, logiciels, bref, des millions de documents qui sont disponibles à tout instant. De plus, chaque groupe, chaque individu, chaque machine, peut devenir émetteur et faire augmenter ce réservoir d’informations. Cet excès d’informations non hiérarchisées conduit à une incapacité d’adapter les réponses données à ce qui nous est accessoire ou essentiel, l’incapacité à pouvoir transmettre. Étant donné que les formes que le Web contient sont accessibles en tout lieu et que chacun peut en produire, reprendre, modifier, s’approprier, transmettre ou retransmettre, son espace apparaît d’emblée comme faiblement régulé. Si dans le « monde réel » les normes interprétatives et d’utilisation sont relativement ancrées et/ou institutionnalisées, la disparité des normes qui caractérise l’espace du Web conduit à des inégalités et suppose des perpétuels ajustements ou adaptations.

Ainsi, à l’échelle des communautés d’utilisateurs de l’information numérique on remarque un réel glissement des pratiques sociales traditionnelles vers des pratiques qui dépendent de plus en plus des TIC. Certes, ces conversions ne se font pas sans erreurs ou contradictions, voire même sans drames ; elles ne se produisent pas non plus sans difficultés, sans rebonds en avant ou retours vers l’arrière, sans coups de théâtre ou autres coûts économiques, sociaux ou cognitifs. Par conséquent, cette mutation fondamentale du rapport au savoir qui est en train de se produire, nécessite une réflexion visant la conception et la mise à disposition d’instruments d’appropriation, de navigation et d’exploitation de ce monde miroir, pour mieux cerner son rapport au « monde réel ». Ces instruments pourront garantir à la fois la protection des acquis en matière de patrimoine de connaissances, mais aussi la maîtrise de l’incidence de ces changements sur nos vies de tous les jours.

Aujourd’hui les TIC sont placées au centre du débat politique, économique et philosophique. Ainsi, les domaines autrefois séparés, suite au légendaire divorce entre tekhnê et épistemê, comme l’informatique et les neurosciences d’une part, et la psychologie et la linguistique d’autre part, sont désormais invitées à une réelle articulation transdisciplinaire. Car les TIC, moyen pour domestiquer, valoriser et s’approprier la notion d’information comme connaissance, permettent de nouveaux paradigmes de collaborations entre les sciences. De la même manière que le Web et l’entreprise d’aujourd’hui imaginent de nouveaux services et marchés, de nouveaux besoins et des nouvelles solutions, les sciences peuvent imaginer apporter de nouvelles solutions à d’anciens problèmes. En construisant des plateformes de coopération entre les disciplines, les TIC nous mettent à disposition des outils plus performants que ceux qui existaient avant, nous permettant parfois simplement de restituer aux problèmes leur juste complexité.

C’est dans ce contexte de mutations profondes du rapport au savoir que nous nous sommes proposés d’analyser la question du genre. En effet, en tant que normes interprétatives validées, les genres (qui constituent des classes expressives définies) participent et déterminent nos interprétations à travers les caractéristiques des documents consultés. Cependant, la caractérisation des genres est directement liée au problème de la délimitation du document qui est à la fois définitionnelle et extensionnelle ; plus encore, « document » et « genre » s’avèrent être des concepts qui convoquent des problématiques imbriquées. Les documents (dans leur versant numérique) constituent les objets qui mobilisent notre attention, ainsi nous allons tenter de comprendre comment les sujets les interprètent en agissant sur les contenus sémantiques.

Méthodologie – la nécessité du fait générique

Traditionnellement, lorsque l’on aborde le genre d’un document (plus particulièrement dans le cas du DN car, pour une grande majorité, il est très difficile, voire impossible de déterminer la situation dans laquelle ils ont été élaborés, c’est pourquoi le lecteur est obligé de se replier sur la situation où ils se rencontrent), son contexte de réception constitue le premier repère accessible pouvant être mis à contribution. La caractérisation/description d’une situation ou d’un contexte passe d’une manière générale par l’étude des actions, des objets et des sujets qui lui sont associés. Dans le cas du DN, l’analyse consiste donc à repérer, d’une part, les contextes où ces derniers se trouvent ou sont insérés. D’autre part, l’analyse consistera dans la description des caractéristiques formelles des éléments (sujets, objets et actes) qui leur sont associés dans ces contextes. Le genre sera compris, dans ce cas, comme un dispositif conceptuel censé rassembler dans la même catégorie ces trois éléments (actes, objets, sujets) associés à des situations (contextes) semblables.

L’expérience de la vie est multiple, les contextes où se manifeste l’interprétation sont innombrables, de sorte que la polysémie est l’état naturel de l’expression. Ce qui permet de sortir de ce régime polysémique, c’est le fait qu’à terme, émerge un fonctionnement monologique. Ce dernier se définit par un processus de sélection qui opère au-dessous des potentialités signifiantes et ceci à travers des lois souvent implicites. Un tel fonctionnement aboutit à l’organisation des expressions et permet de reconnaître, de comprendre et d’utiliser efficacement les contenus sémiotiques.

Suivant une opinion largement répandue face à une diversité de phénomènes (qu’ils soient observables ou pas), l’homme tend naturellement à l’appréhender, à la comprendre et à se l’approprier intellectuellement. En s’appuyant sur ses capacités d’observation, de comparaison et d’analyse, l’homme dégage des traits distinctifs et pertinents des impressions perçues. Pour ce faire il emploie des opérateurs d’identité, de différence et de récurrence et procède par associations ou par discriminations, en rattachant ou en écartant le phénomène perçu à/d’une série déjà connue, à/d’un ensemble. Les travaux des psychologues, notamment ceux de J. Brunner [BRU, 1997, 2000] ont montré que cette opération d’établissement des traits distinctifs qui repose sur les « contrastes » est l’un des outils les plus puissants dont nous disposons pour construire nos connaissances [BAR, 2001]. Cette faculté suppose une opération préalable, celle de la lecture, l’observation étant un cas particulier de la lecture. L’organisation de notre univers cognitif (à travers la lecture) passe donc par l’établissement de traits distinctifs à travers leur confrontation (comparaison) avec des éléments déjà connus et par leur rattachement (classification) à des catégories déjà rencontrées. Une fois les principes récurrents repérés et identifiés, ils se trouvent aux sources de conceptualisations et de codifications qui deviennent, par la suite, institutionnalisées. L’organisation des univers à l’intérieur de la connaissance est donc la conséquence d’un « geste classificateur » : classer est un vecteur important de la connaissance, certains considérant même que la connaissance est possible grâce à la classification. Le processus de classification fait donc intimement partie des stratégies de conceptualisation que l’on possède, car il répond à une exigence d’ordre et d’organisation propre à la cognition humaine.

L’opération de classification est donc une activité primaire et fondatrice de la cognition qui se situe à la base de tous nos systèmes conceptuels. Chaque langue semble opérer un découpage propre, une segmentation et une organisation de l’expérience, structurant de cette manière le champ des impressions, tant à travers le plan lexical et morphologique qu’à travers le plan syntaxique et sémantique. Le flux d’impressions ainsi disséqué en unités est (ré)organisé en catégories qui varient avec les systèmes linguistiques correspondants. La découverte de l’écriture a accéléré de manière significative le cheminement vers l’abstraction des catégories. Les historiens des sociétés antiques, comme J. Bottéro, [BOT, 1987] ou les anthropologues des systèmes graphiques, comme J. Goody, [GOO, 1979] ont montré que la découverte de l’écriture avait joué un rôle déterminant dans l’apparition de la « science des listes » et dans le développement de ces processus cognitifs.

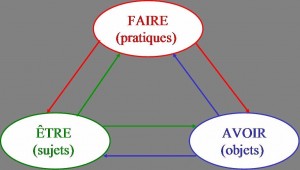

Ainsi, pour réfléchir sur la notion du genre, nous ne viserons pas la description des documents numériques en tant qu’objets ; nous ne viserons pas non plus le conditionnement subjectif qui donne lieu à des interprétations individuelles ; nous viserons surtout l’analyse des actions (des pratiques) qui conduisent les sujets à construire, à organiser, et à utiliser intersubjectivement leurs interprétations. Si traditionnellement, on considère que le sujet est le domaine de l’être et que l’objet serait celui de l’avoir, nous situerons au centre de notre analyse le domaine du faire, maintenu par des projets (intentionnels), par des actions, par les pratiques. Entre l’« être » et l’« avoir » vient ainsi s’interposer une autre instance – le « faire ». Pour dépasser ou contourner l’historique dialectique sujet/objet, nous embrasserons une démarche soucieuse de la praxis.

A. Berrendonner définit l’action comme étant : « ce qui modifie l’ordre du monde, ou, plus modestement, ce qui modifie un état des choses existant[2] ». Néanmoins une précision est nécessaire pour différencier l’action du mouvement naturel. Car, en effet, si ce dernier semble être indépendant des sujets, l’action est causée par les intentions, les désirs et les croyances des individus. En tant qu’actions, les contenus sémiotiques que nous étudions sont compris comme des événements langagiers qui visent directement à lier un auditeur à un locuteur par des liens multiples. Et puisque toute intention, désir ou croyance sont situés nécessairement dans une culture, nos lectures/actions n’ont lieu et sens qu’à l’intérieur d’un ensemble de règles et de comportements déchiffrables par l’ensemble de la communauté. Deux éléments déterminent ainsi nos actions (tant dans la production que dans l’interprétation): d’une part le contexte socioculturel, et d’autre part les moyens techniques d’expression dont une communauté dispose. On comprend alors que le sens, notre sens, n’est à chercher ni dans les objets que nous-mêmes créons, ni dans l’analyse de la conscience des sujets, mais dans la pratique quotidienne des membres d’une société. Dans ce cas, l’étude transdisciplinaire de la lecture doit viser l’analyse du déterminisme socio-technique des pratiques (actions).

Autrement dit, la démarche que nous avons choisie évoque à la fois les êtres humains et les cultures où les formes d’organisation et de communication prennent place, mais aussi les outils qui participent, qui engagent, sur lesquels reposent et qui construisent les cultures. Nous partirons du principe que ce ne sont pas les outils qui peuvent provoquer, par eux-mêmes, une rupture dans nos modes de pensée et de création, mais les usages que nous en faisons.

Développement

L’étude du genre exige d’emblée de tenir compte de deux dimensions : une langagière, l’autre sociale. En tant qu’objet d’étude à la fois social et linguistique, l’analyse du genre d’un document numérique donné nécessiterait donc, en amont, la sélection d’un ensemble de descripteurs et/ou d’hypothèses à la fois linguistiques et sociologiques. Ces éléments permettraient d’obtenir une interprétation du discours dont il procède. Cependant, dès lors que l’on accepte que l’analyse d’un discours reconnaît dans son existence-même, c’est-à-dire dans sa substance, la structuration d’une réalité (d’un univers) qui l’excède, elle est invitée à expliciter des hypothèses sur cet univers. Dans ce cas, on se trouve dans les champs d’étude de la philosophie et de la psychologie car l’interprétation et la compréhension d’une hypothèse (les dimensions cognitive et herméneutique étant constitutives de l’humain) exige la saisie des sujets dans ces deux dimensions. Le sens d’un discours devrait ainsi être rapporté au temps vécu par les sujets, tant d’un point de vue philosophique que d’un point de vue psychologique. Tout document aura alors, certes une dimension linguistique, mais aussi une dimension historique qui dépend tant de l’histoire d’une communauté (sociologie[3]) que de l’histoire de l’individu (psychologie[4]) et de celle d’une idéologie (philosophie[5]). L’étude du genre instituerait ainsi un couplage de facteurs sociaux, psychologiques et philosophiques qui détermineraient les propriétés linguistiques (formelles et textuelles) des discours. De cette manière, dans la mesure où on comprend les genres comme des dispositifs fondamentalement multidimensionnels, leur analyse doit s’appuyer sur des faisceaux d’observations, procédant de champs disciplinaires complémentaires.

De plus, la complexité du concept de genre exige un aller-retour entre les plans linguistiques et extralinguistiques, entre les discours et les pratiques, cela nous conduisant à adopter une attitude interprétative, dirigée par l’analyse des actions qui les articulent. Car, du moment où nous admettons que des liens subtils et complexes subsistent entre les discours et les individus, le travail d’interprétation de ces deux pôles situera au centre les actions qui les réunissent. Une théorie de l’action visera (et, à nos yeux, rendra justice à) la reconnaissance des rapports entre le langage et le « faire » qui se satellisent mutuellement. Une telle théorie permettra des confrontations disciplinaires entre des domaines aussi divers que la philosophie, la sociologie, l’histoire, la linguistique, la théorie du discours, la psycholinguistique, les technologies, etc. étroitement dépendante des caractéristiques sémio-discursives, cette théorie du « faire » établirait une corrélation entre les facultés interprétatives des sujets, conçues comme propriétés définitoires de l’homme, et les caractéristiques du langage. En s’appuyant sur le postulat herméneutique selon lequel le régime interprétatif est le propre de toute entreprise de connaissance, une telle théorie considérerait le discours comme une forme d’accueil pour l’interprétation d’un sujet. Car, si aucune interprétation ne peut exister en dehors d’un sujet dès lors qu’elle est coupée aussi de son objet, il n’y a plus de sens ni d’univers.

L’existence d’un discours dépend ainsi des sujets qui disposent de l’outil langue capable de projeter des catégories sur l’univers. Cependant, le pouvoir de nos catégories de connaissance ne se trouverait pas dans les mots et/ou dans les concepts que nous possédons mais dans leur maniement. En 1982, Bourdieu affirmait que le pouvoir n’est pas dans les mots mais dans les conditions d’utilisation sociale des mots [BOU, 1982]. Situant au premier plan de l’analyse la propriété « agissante » de la langue, cette théorie du « faire » permettra à la fois de conférer un statut théorique à l’interprète, sans pour autant succomber au subjectivisme ; l’interprète sera toujours un producteur de sens mais d’un sens intersubjectif, car résultant d’une pratique socialement située, contextualisée. Ainsi, en adoptant un raisonnement propre à l’interactionnisme social de Bronckart [BRO, 1996 : 19] on comprendra le sens comme étant : « le résultat d’un processus historique de socialisation, rendu possible notamment par l’émergence et le développement des instruments sémiotiques ». Car, si la langue est comprise comme une manière d’agir sur le monde, pour appréhender les textes et plus généralement les discours, il faudra considérer les contextes. En effet, toute affirmation et toute estimation sont relatives aux conditions historiques de la production/réception. Le discours, compris ainsi comme action, devient une notion centrale dans le développement d’une étude de genres.

Sans viser l’objectivation des conditions de production, ni même de réception, une théorie du « faire » prendra en considération l’interprétation des contextes d’utilisation et des « horizons » culturels dont ils procèdent ainsi que les rapports entre les discours et les pratiques. Son objectif sera en fait, celui de proposer un cadre général pour l’interprétation des discours. Dans ce cadre, le genre assurera « non seulement le lien entre le texte et le discours, mais aussi entre le texte et la situation, tels qu’ils sont unis dans une pratique. Le rapport entre la pratique et le genre détermine celui qui s’établit entre l’action en cours et le texte écrit ou oral qui l’accompagne[6]». En effet, en associant analyse textuelle et observation empirique, sémiologie, sociologie, théorie littéraire et analyse techno-économique, une théorie du « faire » ne vise pas la psychologie du lecteur ou la cohérence structurale du texte mais la nature de la relation entre lecteurs et discours.

Une théorie du « faire » visera à restituer les régularités des interprétations dans le cadre d’une approche culturelle et sociale beaucoup plus large que l’utilisation du langage. Pour cela des médiations disciplinaires entre les approches, qui parfois ont été construites par des processus d’autonomisation, (d’autres fois de manière autarcique, ou avec des tendances centrifuges) sont nécessaires. Cependant, ces médiations disciplinaires ne sont pas à envisager comme une totalisation pluridisciplinaire car l’addition d’épistémologies ne garantit pas nécessairement une pertinence. La conjonction du discours et de ses interprétations se retrouve dans le thème herméneutique ; en effet, ce thème fournit un terrain de synthèse des épistémologies de disciplines diverses ; une transdisciplinarité vise plutôt un repérage de problèmes communs.

Conclusion

Si traditionnellement l’étude du genre semble avoir mobilisé les préoccupations des littéraires ou des linguistes, la perspective d’analyse plus ample que nous proposerons ouvre sur une analyse du genre du DN qui réunit plusieurs facteurs. Même si s’éloigner d’une telle démarche peut paraître un pari risqué, nous pensons que l’approche littéraro-linguistique peut s’avérer réductrice. En effet, la perspective de l’étude du genre des documents et plus particulièrement du genre du DN requiert d’emblée un élargissement épistémologique, car le DN peut être « saisi » à travers un nombre important de facettes qui s’attachent tantôt à la technologie, tantôt aux aspects sémiotiques, tantôt aux pratiques qui lui sont associées, en d’autres mots, tantôt aux objets, tantôt aux sujets, tantôt aux actions.

Pour dépasser cette discussion, on peut se demander si, à force de réinterroger les disciplines mères, on ne court pas le risque de tourner le dos aux spécificités du DN alors qu’on veut en cerner, certes ses particularités, mais aussi, et surtout, la nouveauté qu’il apporte. Néanmoins, à la suite de Mourlhon-Dallies F. [MOU et autres, 2004], on conviendra que « si l’on espère vraiment voir » du nouveau », l’identifier, peut-être faut-il avant tout se montrer sensible à des entrées d’analyse nouvelles en discours, comme si avant de se repérer, de se décrire, le nouveau devait se penser ». Ainsi, un renouveau du regard à travers la trandisciplinarité ne doit pas viser la construction de nouveaux objets à partir de concepts anciens, mais le regroupement de ces concepts d’une manière nouvelle.

ATHEA G. – Nouvelles technologies de l’information et de la communication : nouveaux écrits, nouvelles lectures – pour une caractérisation du genre du document numérique, Thèse de doctorat soutenue en novembre 2011, à Telecom Bretagne

BARTH B.M. – L’apprentissage de l’abstraction, collection Retz, 1987, édition revue et augmentée en 2001

BEACCO J.C. – « Trois perspectives linguistiques sur la notion de genre discursif », Langages, 153, p.87-100, 2004

BERRENDONNER A. – Éléments de pragmatique linguistique, ed. Minuit, 1982

BOTTERO J. – Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux, Gallimard, 1987

BOURDIEU P. – Ce que parler veut dire, Fayard, Paris, 1982

BRONCKART – Activité langagière, texte et discours, Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1996

BRUNNER J. – L’éducation, entrée dans la culture (Les problèmes de l’école à la lumière de la psychologie culturelle), Col. Psychologie, Retz, Paris, 1997

BRUNNER J. – Cultures et modes de pensée, L’esprit humain dans ses œuvres, Paris, Retz, 2000.

GOODY J. – La Raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Ed. de Minuit, 1979

MOURLHON-DALLIES F., RAKOTONOELINA F. et REBOUL-TOUR2 S. – Les discours de l’Internet : quels enjeux pour la recherche,Les Cahiers du Cediscor, 2004

RASTIER F., PINCEMIN B. – « Des genres à l’intertexte », Cahiers de praxématique, n.33, Paris, 1999

[1] Beacco J.C. – « Trois perspectives linguistiques sur la notion de genre discursif », Langages, 153, p.87-100, 2004

[2] Berrendonner A. – Éléments de pragmatique linguistique, ed. Minuit, 1982

[3] Le sens d’un document serait celui d’une histoire de lectures partagées.

[4] Le sens d’un document serait le sens du vécu.

[5] Le sens d’un document aurait une valeur transcendentale.

[6]Rastier F., Pincemin B. – « Des genres à l’intertexte », Cahiers de praxématique, n. 33, Paris, 1999