L’envie

Politiques de l’envie

Fabrice Flipo, Télécom EM et Laboratoire de Changement Social et Politique à l’Université Paris 7 Diderot.

Cet article procède en trois points. Le premier revient sur le rôle de l’envie dans les théories de la justice, notamment chez Rawls et Nozick. Le second s’intéresse à la place de l’envie dans la société de consommation contemporaine, au travers d’analyses classiques telles que celles proposées par J.K. Galbraith ou J. Baudrillard. Enfin nous nous intéressons aux alternatives à la gestion contemporaine de l’envie. Nous concluons sur l’actualité des fêtes de Noël en cette fin d’année 2017.

Summary. This article le proceeds in three points. The first refers to the role of envy in the theories of justice, especially in Rawls and Nozick. The second is interested in the place of envy in the contemporary consumer society, through classical analyzes such as those proposed by J. K. Galbraith or J. Baudrillard. Finally, we are interested in alternatives to the contemporary management of envy. We conclude on the actuality of the Christmas festivities at the end of this year 2017.

Qu’est-ce que l’envie ? Dans son article très complet Arkadiusz Koselak revient sur la différence conceptuelle entre l’envie et la jalousie, montrant que les deux concepts se recouvrent partiellement. « La jalousie et l’envie font partie des réactions à la situation dans laquelle une personne, autre que l’expérienceur, possède quelque chose (au sens matériel ou symbolique), que l’expérienceur aimerait avoir. » Cette chose peut être l’amour, la richesse, le bonheur ou encore plus prosaïquement une voiture, une robe ou une montre, ou encore un coup de chance ou un événement quelconque. Cependant « il ne s’agit pas d’une conceptualisation différente d’une même situation, mais de deux conceptualisations de réactions différentes1. » D’après Koselak en effet l’envie désigne spécifiquement le cas dans lequel j’estime que si certaines choses arrivant à autrui venaient aussi à moi, j’en ressentirait quelque chose de bon ; la jalousie renvoie plutôt à un affect négatif de rivalité et de mise en cause des raisons pour lesquelles autrui a ces choses et pas moi. Je peux donc être envieux sans être jaloux, dans certaines limites. Ce qui est remarquable pour notre propos est cependant que Koselak montre que les deux mots sont synonymes pour tout ce qui relève de la justice. Envie et jalousie ont en effet en commun d’interroger la légitimité de la répartition des biens : pourquoi n’ai-je pas cette chose qu’un autre possède ? Est-ce la faute de cet autre ? Puis-je vouloir que la chose en question m’arrive ou soit en ma possession ? En ai-je le droit ? Quels moyens puis-je me donner pour l’obtenir ? Dans cet article nous commençons par baliser la discussion avant de nous intéresser spécifiquement à Noël comme phénomène de la société de consommation.

Justice et envie : le débat politique

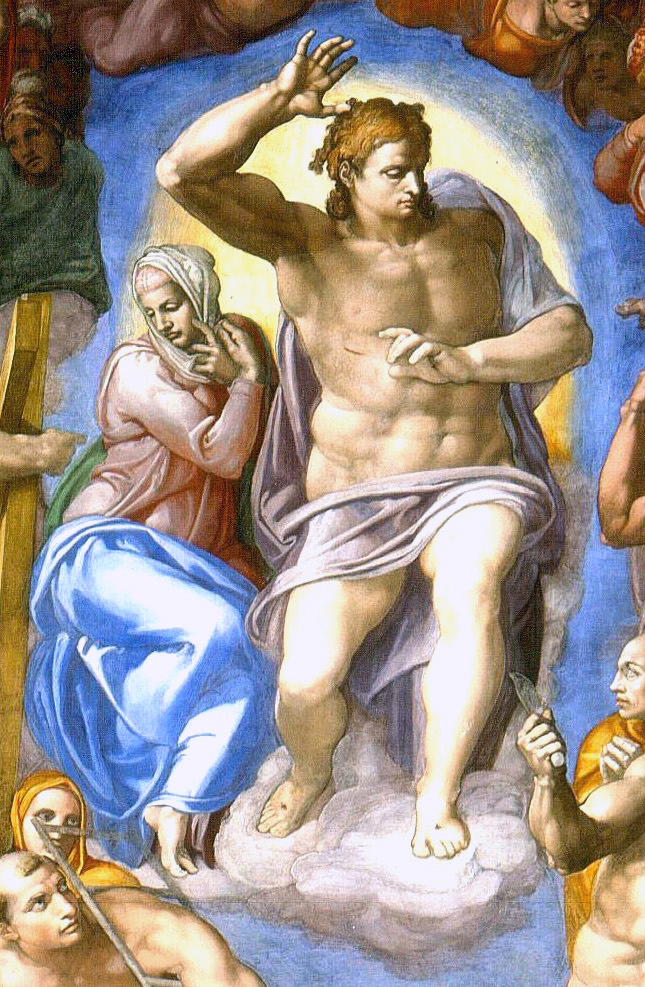

De par leur lien avec la justice, l’envie et la jalousie jouent un rôle important en théorie politique. Pierre Rosanvallon affirme par exemple que « la réfutation de l’envie » est « la pierre angulaire » de tout l’édifice intellectuel libéral et néolibéral2. John Rawls et Robert Nozick sont pris à partie, et ce dernier écarte en effet fermement ce sentiment, l’estimant « antisocial3 » : le qualificatif est très fort. Pour Rosanvallon « ce qu’ils nomment “envie”, c’est […] toute la question du lien social, de la dynamique de l’égalité et de la différence autour de laquelle se structure le système des besoins et des rapports sociaux qui est en jeu4. » L’évacuation de l’envie congédie l’aspiration au changement social. En effet s’il n’y a plus d’envie qui soit légitime, alors ce qui m’arrive est identique à ce qui doit m’arriver ; je dois être satisfait de mon sort : le réel est rationnel et tout est dit. Pour Jean-Pierre Dupuy les libéraux suspectent en effet les théories de la justice sociale d’être avant tout mues par l’envie, celle-ci étant définie comme la volonté illégitime de s’approprier le bien d’autrui5. Les raisons de cette condamnation sont très profondes. Dupuy croit ainsi comprendre que Rawls tire sa théorie de l’envie de l’anthropologue George G. Foster qui aurait montré que toutes les sociétés cherchent à se protéger contre l’envie : la peur de l’envie des autres et la peur de notre propre envie6. Dans ce contexte le religieux serait à comprendre comme une réponse possible pour endiguer l’envie. Dupuy renvoie à la distinction faite par Louis Dumont entre les sociétés hiérarchiques telles que l’Inde des castes et les sociétés égalitaires7. Les premières sont immobiles, chacun est à sa place et ne peut en sortir. Les secondes sont dynamiques et porteuses de progrès, mais aussi possiblement de chaos. Pour Jean-Pierre Dupuy, l’envie est inacceptable, à partir du moment où elle veut être à la place d’autrui, ce qui implique de nier son existence. L’envie est à la base du « désir mimétique » théorisé par René Girard8 dans une théorie qui a connu le succès et qui explique que le sacré apparaît historiquement pour conjurer la crise mimétique qui repose sur la contagion et l’envie. Un individu désire la même chose qu’un autre, bientôt d’un second, d’un troisième et finalement de populations entières qui basculent dans la guerre civile. La crise se résout par le mécanisme victimaire : oubliant que leur envie pour les choses était à l’origine du chaos, les rivaux se retournent contre un individu qui se voit accusé d’avoir provoqué la situation et le groupe rétablit son ordre et sa cohérence en chargeant cette personne de tous les maux et en la sacrifiant9. La place que Rawls accorde à l’envie conduit Dupuy à estimer que la Théorie de la justice est instable ; l’estime de soi mise en avant par le philosophe étasunien comme contre-poids ne lui paraît pas pouvoir jouer le rôle de garde-fou10.

Le procès fait par Rosanvallon est cependant un peu injuste envers Rawls. Cet auteur écarte l’envie en effet mais un sens bien précis qui n’évacue pas ce lien social ni l’égalité ; c’est d’ailleurs ce qui provoque la critique de Dupuy. L’envie est définie comme la « tendance à éprouver de l’hostilité à la vue du plus grand bien des autres, même si leur condition plus favorisée que la nôtre n’ôte rien à nos propres avantages11. » Mettre en cause les inégalités de richesse, à partir du moment où elles m’appauvrissent, ne relève donc pas de l’envie, chez Rawls ; c’est alors une exigence légitime de justice. L’envie, c’est autre chose, chez lui : c’est vouloir la chose d’un autre alors qu’il ne me prive de rien. Rawls accepte l’inégalité mais seulement dans la mesure où elle enrichit les moins favorisés. Les individus touchés par la fortune ont donc des devoirs. N’étant pas entièrement les auteurs de cette situation qui découle de variables sur lesquelles les êtres humains n’ont pas entièrement de prise, ils doivent faire en sorte de rétablir l’équilibre. Ils doivent reconnaître qu’ils bénéficient plus que les autres du système de coopération et agir en conséquence12. L’estime de soi vient bien contre-balancer l’envie chez Rawls. Son importance est telle que cet auteur l’élève au rang de troisième plus important concept de l’éthique, après le bien et le juste. L’estime de soi recouvre cependant approximativement ce que nous appellerions aujourd’hui la reconnaissance. Elle repose sur deux éléments : la conscience que l’individu a de sa valeur et la confiance qu’il a de réaliser ses intentions13 c’est-à-dire d’avoir accès aux biens auxquels il a légitimement droit. Si les personnes se sentent méprisées et traitées de manière injuste, Rawls estime légitime qu’elles désobéissent14. C’est un thème constant de la philosophie de Rawls : l’idée que la justice joue un rôle de stabilisateur des institutions. Elle est l’une des forces autostabilisatrices qui, favorisées par tous, bénéficient à chacun. Cette harmonie fondée sur la complémentarité est au cœur de la démonstration et l’État n’en est pas l’instrument unique ni même peut-être premier. Pratiquer la réciprocité la renforce, la mépriser l’affaiblit.

Que l’envie soit au cœur de certaines théories sociales de la justice est bien exact. Le critère de justice mis en avant par exemple par Ronald Dworkin est précisément l’absence d’envie. Il fait écho à d’autres conceptions économiques et « post welfaristes » de la justice c’est-à-dire des approches qui ne voient pas la justice comme relevant simplement ou principalement de la redistribution de biens15. Chez Dworkin l’allocation équitable est celle à laquelle on parvient au terme d’une enchère entre individus dotés de revenus égaux, au terme de laquelle chacun a bien eu ce qu’il voulait, compte-tenu de la nécessité16. On peut aussi lire les conceptions classiques du socialisme comme étant arc-boutées contre l’envie. En effet elles sont très largement ancrées dans l’idée que c’est l’abondance qui mettra fin aux conflits de classe par le développement des forces productives17. Ainsi Jean-Paul Sartre affirmant que l’émancipation ne serait pas en vue « tant que les transformations des rapports sociaux et les progrès de la technique n’auront pas délivré l’homme du joug de la rareté18. » Citant Le Capital Sartre rappelle que « le règne de la liberté ne commence en fait que là où cesse le travail imposé par la nécessité et la finalité extérieure. » Quand il existera pour tous une marge de liberté réelle au-delà de la production de la vie, le marxisme aura vécu, une philosophie de la liberté prendra sa place, mais nous n’avons pour le moment aucun moyen de la concevoir, aucune expérience. D’ici là, « quels que soient les hommes et les événements, ils apparaissent jusqu’ici dans le cadre de la rareté, c’est-à-dire dans une société encore incapable de s’affranchir de ses besoins, et donc de la nature et qui se définit par là même selon ses techniques et ses outils19. » L’abondance rend l’envie inutile puisqu’elle permet à tout individu d’avoir ce qu’il désire. Mais en accordant cette importance centrale à l’abondance matérielle, le socialisme entérine la dimension structurelle de l’envie dans l’ordre social.

Une lecture différente du socialisme est cependant possible, à partir de la maxime de Marx dans le Programme de Gotha, suivant laquelle le communisme consiste à ce que chacun contribue selon ses moyens et que chacun reçoive selon ses besoins. Ces derniers ne peuvent être infinis. Le socialisme condamnerait vraisemblablement l’envie entendue au sens de ce qui provoque la crise mimétique évoquée plus haut. Il ajouterait cependant qu’une telle crise est bourgeoise, car dépendant d’un individualisme possessif20 incapable d’œuvrer pour le bien commun : c’est le capitalisme. Car le socialisme c’est aussi la défense de l’organisation de la production, tournée vers les besoins sociaux, contre ce qui est considéré comme l’anarchie capitaliste, facteur d’inégalités, de chaos et de pauvreté. Le libéralisme considère en réalité que l’envie est au cœur de la dynamique d’accumulation de la richesse, comme l’indique la « Querelle du Luxe » qui éclate au xviiième siècle et qui implique Jean-François Melon, Montesquieu, Mandeville et Voltaire21. Elle n’a pas seulement les caisses de l’État pour enjeu mais aussi la définition de la vertu, et donc du vice – dont l’envie. Voltaire fait l’apologie du luxe22, à la suite de Melon ; la détestation de ce sentiment lui semble hypocrite, tant les hommes aiment en jouir, en réalité. Le luxe est l’un des moteurs du commerce et du perfectionnement des arts et de l’industrie. Sans l’envie comment progresserait-on ? L’ancien maire de Londres et chantre du Brexit Boris Johnson soutient explicitement ce point de vue : « des mesures d’inégalités sont essentielles pour donner envie de faire aussi bien que les autres23. »

N’est-ce pas contradictoire avec ce que disait Jean-Pierre Dupuy ? La difficulté réside dans la définition de l’envie et ses zones de recouvrement avec la jalousie. Pour Montesquieu déjà l’envie est émulatrice, dans certaines limites, au-delà desquelles elle peut conduire à se faire une idée fausse du bonheur et devient une passion funeste24. Ce qui vient stopper le risque de chaos, dans le libéralisme, c’est l’utilité, la méritocratie, le gouvernement représentatif et l’état de droit, qui sont les trois piliers de cette doctrine25. Chacun concourt dans la production et l’échange qui est un jeu à somme positive, et ce qui lui échoit au terme de la compétition est exactement ce qu’il mérite. La métaphore sportive est structurante. L’émulation renvoie à l’imitation mais dans les limites d’un travail sur soi qui ne s’étend pas à la remise en cause de la place d’autrui, garantie par l’état de droit. La crise mimétique est donc évitée. Le médaillé a pleinement droit à sa médaille. De manière significative, Jean-Pierre Dupuy ne voit dans la critique de la domination de Bourdieu qu’une lecture mystificatrice qui confond le mérite et la domination26. L’envie est strictement contenue dans les limites de l’émulation ; c’est pour cette raison que la théorie économique néoclassique repose sur l’hypothèse dite « d’atomicité » : chaque acteur élabore ses préférences de manière totalement indépendante de ses voisins ; il entre sur le marché du travail pour échanger son talent et son travail contre de l’argent, qui lui permet d’acquérir ce qu’il souhaite. Le montant de la rémunération fixe ce qu’il « vaut », aux yeux des autres, en toute liberté. L’exemple du joueur de basket est souvent mis en avant : personne ne contraint les spectateurs à payer pour voir les stars et leur apporter ainsi de très fortes rémunérations. Le marxisme et les analyses de Pierre Bourdieu27 suggèrent au contraire que la compétition est largement faussée, reposant sur des règles asymétriques généralement perdantes pour de larges parties de la population : celles qui ne sont pas propriétaires des moyens de production et plus largement qui ne sont pas héritières de différents types de capitaux (monétaires, physiques, symboliques), ou encore celles qui préfèrent la collaboration et la solidarité au comportement égoïste et de passager clandestin. Ce que le libéralisme interprète comme de l’envie illégitime se retrouve alors réinterprété comme une problématique de justice conduisant à remettre en cause un aspect ou un autre de l’état de droit : c’est la différence classique entre des libertés réelles et des libertés simplement formelles.

La société de consommation ou l’envie organisée à grande échelle

La société de consommation n’est-elle pas une gigantesque machine à générer de l’envie, au détriment du bien-vivre ? C’est la thèse que le même Jean-Pierre Dupuy défendait dans les années 1970 dans un ouvrage à succès28. Jean Baudrillard est peut-être être celui qui a le mieux explicité cet aspect, sur le plan théorique, dans une série d’ouvrages de théorie économique injustement négligés. À rebours des analyses marxistes qui tiennent la valeur d’usage pour un élément non problématique, étant ce « progrès » généré de manière dialectique par les ouvriers au travers de l’anarchie capitaliste, Baudrillard estime au contraire la valeur d’échange domine aussi la fabrication collective des usages29. Le capitalisme a fabriqué le consommateur, notamment en s’attribuant, via les industries culturelles et le contrôle de l’information, le monopole du code30. Pour le sociologue, l’épicentre de la production est désormais la manipulation des signes, ce qui contribue aussi à expliquer par la même occasion pourquoi la lutte des classes est moins centrale qu’avant. La consommation prend le relais de la production31. La société de consommation est une sorte de « mutation fondamentale de l’écologie de l’espèce humaine32. » C’est la première fois, en effet, que nous nous retrouvons totalement coupés de la nature, face à une profusion d’objets dont nous ignorons tout de l’origine, à l’image du mythe mélanésien du « cargo ». Nous nous retrouvons pris dans une errance ludique, parsemée d’entreprises qui cherchent à nous séduire, à nous vendre sans cesse plus d’objets et donc « d’usages ». La publicité a pour vocation de lever toutes les inhibitions à l’achat, et donc exciter l’envie. Elle se charge aussi d’ôter leur valeur aux choses dès qu’elles sont achetées, entretenant ainsi une « tension pénurique »33 perpétuelle qui se manifeste aussi par le fait de chercher à provoquer sans cesse une concurrence différenciante entre consommateurs. La publicité a une action « anticoagulante » qui rend impossible toute stabilisation de la demande et provoque une fuite en avant dans le « toujours plus34. »

L’idéologie du bonheur égalitaire masque le fait que la consommation conserve la hiérarchie, c’est même sa fonction. La personnalisation n’est qu’apparente et superficielle (peintures etc.), elle est obtenue par la production en recherchant ce que Baudrillard appelle la « plus petite différence marginale (PPDM)35. » Les différences qui sont retenues ne sont de toute façon que celles qui sont industrialisables, et l’individu est invité à s’y complaire36, comme s’il pouvait y trouver sa propre vérité. La publicité se fonde sur la prophétie auto-réalisatrice, dans la mesure où elle donne a espérer. La société de consommation est à elle-même son propre mythe37. S’appuyant sur Bataille38 Baudrillard estime que le besoin primaire, c’est la dépense que nous avons « besoin » de faire pour générer un signe, une différence symbolique, ce n’est pas un besoin « organique39. » Les « besoins fondamentaux » ne sont là que pour permettre cette dépense minimale, qui est canalisée de différentes manières, selon les sociétés.

« Dans l’ordre économique, c’est la maîtrise de l’accumulation, de l’appropriation de la plus-value, qui est essentielle. Dans l’ordre des signes (de la culture), c’est la maîtrise de la dépense, c’est-à-dire de la transsubstantiation de la valeur d’échange économique en valeur d’échange-signe à partir du monopole du code, qui est décisive40. »

Cette dernière découverte, Baudrillard l’attribue à Veblen41, dont il estime compléter la théorie. Baudrillard se contente-t-il de transférer à la « valeur symbolique » les propriétés attribuées par Marx à la valeur d’usage ? Non, répond l’intéressé, car la valeur symbolique se caractérise non par le fait d’être descriptible mais par sa modalité : l’ambivalence. Le code peut donc être manipulé, orchestré, mais aussi changé, c’est même maintenant tout l’enjeu.

John Kenneth Galbraith souligne dès 1967 les transformations très importantes qui se sont produites dans le système économique des pays industrialisés. Il montre l’importance que prend la fabrication et le conditionnement de la demande, dans des économies fortement capitalistiques, qui imposent de grandes rigidités organisationnelles. Cette observation est confirmée par Franck Cochoy dans son Histoire du marketing42 qui confirme que la maîtrise des débouchés était devenue nécessaire pour stabiliser l’économie, et William Leach sur la naissance de la société de consommation aux États-Unis, à la fin du xixème siècle43. La grande entreprise met en place une programmation rigide et cherche à contrôler la demande, usant notamment de la persuasion de masse. La filière classique qui va de l’offre à la demande se trouve alors largement « inversée44. » L’oligopole devient la règle et le coût de revient devient secondaire. Le profit n’est plus le motif premier de l’action : c’est l’identification, comme le soutient également l’économiste Herbert Simon. Le souci de vendre toujours plus produit en outre un effet collectif de célébration constante du système industriel et de sa capacité à générer l’abondance pour tous. Pour Galbraith, les médias se trouvent libres de dire ce qu’ils veulent du moment qu’ils ne découragent pas les ventes. Le milieu de vie des individus se trouve entièrement soumis à cet impératif de célébration, qui résulte de l’effet combiné des multiples « stratégies de vente » mises en place par les oligopoles, dont participent aussi les institutions publiques, puisque les ventes remplissent leurs caisses, via les taxes et impôts.

L’exemple du téléphone portable peut illustrer de manière saisissante cette idée selon laquelle le besoin est orchestré par l’offre. L’utilité de ce produit diffère clairement d’un marché classique où l’offre est fonction de la demande sans que les individus ne s’influencent les uns les autres, comme le voudrait l’hypothèse d’atomicité : le service est d’autant plus utile que beaucoup de gens y sont connectés (plus le téléphone est répandu, plus il est utile) et le coût unitaire d’autant moins élevé que la desserte est large45. La mise à disposition du produit implique un coût d’investissement très important au départ, pour le réseau. Cette dépense est généralement consentie par la puissance publique. Ensuite il faut convaincre des minorités d’adopter un produit qui dans l’immédiat est sans grand intérêt, jusqu’à atteindre un seuil au-delà duquel se produit une avalanche de demandes, jusqu’à saturation46. Les facteurs clés de réussite d’une telle entreprise sont identifiés par les professionnels du secteur : c’est la vitesse de développement du nouveau réseau, le fait de « tuer » l’ancien service47 c’est-à-dire de le rendre inutile (concrètement, les cabines téléphoniques ne sont plus entretenues), l’efficacité de la persuasion mise en place pour pour des minorités à entraîner la majorité. leur ouvrage de marketing des télécommunications, Dubreuil et Roger en ont parfaitement conscience : en matière de multimédia on est sur « un marché de l’offre48. » « Avant de promouvoir ces produits nouveaux, l’opérateur doit préalablement convaincre les futurs utilisateurs de leur valeur d’usage49. » Pour Pierre Bourdon, Directeur-Général de SFR, il y a un marché « à inventer », il faut pour cela « accompagner le client50. »

Dans ce contexte la « mise en récit » (storytelling) est très importante. Il s’agit de convaincre et de démontrer que l’avenir qu’on prépare est celui qui va se produire. L’individu sceptique se voit ainsi signifier sa possible exclusion de l’avenir en train de se faire. La stratégie est celle de la manipulation des foules, suivant Gustave Le Bon51. Le but n’est pas de proposer une analyse rationnelle mais de provoquer une adhésion irréfléchie, telles que la promesse d’un monde meilleur, ainsi l’idée selon laquelle le haut débit devrait accroître l’intelligence humaine52. Sur le plan analytique la confusion est totale : un outil ne rend pas intelligent, en soi. Mais l’argument ne s’adresse pas à la partie rationnelle de la cognition, ni à l’individu. L’enjeu est de déclencher, comme le suggère l’économiste Pierre-Noël Giraud, des « prophéties autoréalisatrices53. ». Cet espoir est partagé par d’autres acteurs et de certaines franges de consommateurs telles que la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), pour qui le haut débit devrait nous permettre de mieux s’informer, de mieux travailler, de prendre plus de plaisir en ligne54, ainsi que par l’État qui voit dans le numérique un moyen de booster la croissance. Kaplan affirme aussi très clairement que « l’offre précède et relève la demande55 », il emboîte le pas aux équipementiers et distributeurs là où d’autres organisations comme 60 Millions de Consommateurs se montrent au contraire plus méfiants, interprétant volontiers le « marketing de l’offre » comme de la manipulation. Ajoutons que les opérateurs organisés ; ils peuvent compter sur leur taille imposante pour vendre des services inférieurs au coût de revient, temporairement. Dubreuil et Roger estiment ainsi que le fait d’avoir invisibilisé le coût réel des terminaux a été la principale cause de la massification56 ; les auteurs conseillent d’utiliser la même technique pour la diffusion de la 3G. L’objectif c’est d’arriver à une massification rapide de quelques services clé à bon marché qui permettront ensuite de continuer de tenter le client, selon la méthode plus que millénaire du « pied dans la porte ».

Les alternatives à la gestion libérale de l’envie

La société de consommation nous fait basculer dans une « économie de l’attention »57 où l’enjeu est bien de mettre la main sur la « cosmologie » du client, le « spectacle » dans lequel il vit, afin d’en agencer la forme, créer les désirs qui conduisent à l’achat, et pérenniser le tout par la destruction matérielle des alternatives ou l’augmentation très forte de leur désutilité. Herbert Simon, le théoricien du comportement du consommateur en situation d’information incomplète, disait aussi :

« Dans un monde riche en information, l’abondance d’information entraîne la pénurie d’une autre ressource : la rareté devient ce qui est consommé par l’information. Ce que l’information consomme et assez évident : c’est l’attention de ses receveurs. Donc une abondance d’information crée une rareté d’attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources informations qui peuvent la consommer58. »

Le lien avec la « société de spectacle » est évident, dès lors que le « spectacle » ne se comprend pas seulement comme le grand cirque médiatique mais comme « un dispositif de captation de l’attention, organisant la passivité des spectateurs, les isolant les uns des autres et les faisant réagir sur commande par le biais d’émotions primaires habilement provoquées59. » L’économie de réseau n’est pas confinée au numérique qui nous a servi d’exemple. Ses logiques sont à l’œuvre dans toutes les formes de circulation et de réseau. Gabriel Dupuy montre avec beaucoup de brio dans La dépendance automobile60 comment les entreprises ont imposé l’automobile comme un « monopole radical » au sens d’Ivan Illich, c’est-à-dire de moyen difficilement contournable de déplacement61 : rachat d’entreprises de tramway pour les démanteler et faire place nette aux voitures ; alliances avec les constructeurs de route etc. Le réseau de chemin de fer a atteint son apogée en 1914, en France, et ne cesse de décroître depuis. Gabriel Dupuy décrit très précisément la stratégie que les écologistes ont mis en place par la suite en matière de régulation des transports, notamment à Paris : favoriser les petits clubs (vélos, piétons) contre les grands (automobiles), favoriser les routes les moins rapides, mais plus nombreuses, réduire le stationnement automobile. L’hypothèse d’atomicité en économie supprime tout simplement la discussion collective sur les besoins.

Le marxisme classique n’a guère remis en cause le contenu de la production, il s’en est très largement tenu à la question de sa gestion et de sa répartition. Les ouvriers qui s’en prennent aux machines, tels les Luddites, sont très explicitement condamnés : « il faut du temps et de l’expérience avant que l’ouvrier apprenne à distinguer la machinerie de son utilisation capitaliste, et donc transférer ses attaques du moyen matériel de production lui-même à la forme sociale d’exploitation de celui-ci62. » La machine n’est pas en cause. Elle se développe partout, petit à petit, jusqu’au marché mondial. D’où ce fait que « le pays plus développé industriellement ne fait que montrer ici aux pays moins développés l’image de leur propre avenir63. » Les différentes formes de société se trouvent donc classées exclusivement sur un axe qui est principalement celui de la croissance. Les pays à imiter sont ceux qui ont un haut niveau de vie et de productivité. Tel est l’humanisme.

« L’industrie est le rapport historique réel de la nature, et par suite des sciences de la nature, avec l’homme ; si donc on la saisit comme une révélation exotérique des forces essentielles de l’homme, on comprend aussi l’essence humaine de la nature ou l’essence naturelle de l’homme ; en conséquence les sciences de la nature perdront leur orientation abstraitement matérielle ou plutôt idéaliste et deviendront la base de la science humaine, comme elles sont déjà devenues64. »

Plus généralement, qu’il soit libéral ou non « le développement » a toujours été lié à la croissance, comme en atteste une recension récente des théories du développement qui ont été mobilisées en économie, au cours de ces cinquante dernières années, dans les sphères onusiennes65.

Tous les socialismes n’ont pas été basés sur l’accroissement illimité des forces productives. La question de l’envie se trouve cependant sous-jacentes à d’autres voies. L’utopie de Thomas More (1516) conduit à une société aux besoins limités, fondée sur le partage et une certaine forme de pauvreté caractéristique des communismes prémodernes66. L’anthropologie et l’écologie réactivent à leur manière cet ancien débat. L’anthropologue Marshall Sahlins a montré que les sociétés de l’âge de pierre travaillaient peu, contrairement à la vulgate qui justifie le travail par la volonté de sortir de l’état de nécessité qui était supposément le leur. Il suggère qu’il existe deux voies pour s’enrichir : vouloir beaucoup ou désirer peu67. Les sociétés dites « primitives » auraient suivi la seconde option, elles ne se seraient pas contentées d’être « contre l’État »68 mais aussi contre la richesse. L’écologisme reprend ce débat et pose la question du caractère légitime des envies, compte-tenu de notre inscription dans la biosphère. Il entre partiellement en conflit avec le marxisme et le socialisme classiques pour qui la consommation croissante n’est pas une envie illégitime mais un droit sur la production issue du travail fourni. Les controverses autour de la décroissance peuvent illustrer cette difficulté de perspective69. Les travailleurs sont en effet pris dans un étau, notamment les plus pauvres : pour réussir à consommer un peu et ne pas être exclus, ils n’ont d’autre choix que de recourir à des produits très polluants, qui sont aussi les moins chers70. Les dominants leur signifient deux fois leur exclusion : en tant que consommateurs (puisqu’ils peuvent difficilement consommer) et en tant que citoyen du monde (puisqu’ils les accusent implicitement de polluer). Ces deux courants font donc un usage assidu de ces travaux de Baudrillard que le marxisme n’a pas réellement investi jusqu’ici.

Conclusion : Noël sans consommer ?

En novembre 2016, avenue de Flandres, dans le xixème arrondissement de Paris, un marché de Noël a été installé pour empêcher les réfugiés de s’installer avec leurs tentes. C’est la première fois qu’un tel marché se tient à cet endroit-là. Les réfugiés regardant les badauds tranquillement consommer seront-ils animés d’envie, au sens libéral, condamnable, ou du sentiment d’un terrible manque de justice et d’humanité ? John Rawls définit la fraternité comme le fait pour tous les individus engagés dans la coopération de pouvoir espérer un engagement semblable des autres71. De quelle fraternité cette gabegie peut-elle se réclamer ? Ajoutons qu’un Noël, c’est environ 400 kg de gaz à effet de serre en moyenne, soit la quasi-totalité de ce que la planète peut absorber, si ses capacités d’absorption étaient réparties à égalité entre l’ensemble des Terriens. C’est dans ce contexte que la journée mondiale sans achat, qui se tient chaque année le 26 novembre, prend tout son sens. Ironiquement, en 2016, cette journée évidemment très peu médiatisée tombait la veille du « black friday », qui correspond au premier jour des soldes aux États-Unis, au cours de laquelle des millions de personnes se ruent dans les magasins…

1 Arkadiusz Koselak, « Jalousie et envie : l’affectivité tout en nuances », Pratiques, n°141-142, 2009, pp. 165-178.https://pratiques.revues.org/1337

2 Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-providence, Paris, Seuil, 1981, p. 100.

3 Robert Nozick, Anarchie, État et Utopie, Paris, PUF, 1988 [1973].

4 Ibid., p. 101.

5 Jean-Pierre Dupuy, Libéralisme et justice sociale : le sacrifice et l’envie, Paris, Hachette, 2002, p. 177.

6 Ibid., p. 184.

7 Louis Dumont, Homo aequalis – Essais sur l’individualisme, Paris, Gallimard, coll. « TEL », 1985 [1977].

8 Jean-Pierre Dupuy, Libéralisme et justice sociale : le sacrifice et l’envie, op. cit., p. 71.

9 René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Le Livre de Poche, 1983.

10 Jean-Pierre Dupuy, Libéralisme et justice sociale : le sacrifice et l’envie, op. cit., p. 179.

11 John Rawls, Théorie de la Justice, Paris, Seuil, 1987 [1971], §80.

12 Ibid., §17.

13 Ibid., §67.

14 Ibid., §73.

15 Caroline Guibet Lafaye, « Le critère d’absence d’envie dans les théories contemporaines de la justice », Philosophiques, vol. 33, n°2, 2006, p. 419-433. https://www.erudit.org/revue/philoso/2006/v33/n2/013890ar.pdf

16 Ronald Dworkin, « What is Equality ? Part 2 : Equality of Resources », Philosophy and Public Affairs, vol. 10, n°4, 1981, p. 283-345.

17 Jacques Droz, Histoire générale du socialisme, Tome 1, Paris, PUF, 1974.

18 Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960, p. 39.

19 Ibid., p. 103.

20 Crawford B. MacPherson, La théorie politique de l’individualisme possessif, Paris, Gallimard, 1971 [1962].

21 Catherine Larrère, L’invention de l’économie au 18ème siècle, Paris, PUF, 1992, p. 62.

22 Voltaire, « Luxe », in Dictionnaire philosophique, Paris, Folio, 1994 [1764].

23 http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/l-angle-eco/video-a-londres-une-autre-vision-des-inegalites_826869.html

24 Montesquieu, L’esprit des Lois, Paris, Flammarion, 1979 [1748], section 8, chapitre 25.

25 Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme, Paris, Gallimard, 2009.

26 Jean-Pierre Dupuy, Libéralisme et justice sociale : le sacrifice et l’envie, op. cit., pp. 204-213.

27 Pierre Bourdieu, La distinction, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 70 sur les manières d’acquérir par exemple.

28 Jean-Pierre Dupuy, La trahison de l’opulence, Paris, PUF, 1975.

29 Jean Baudrillard, La société de consommation, Paris, Gallimard, 2008 [1970], p. 18.

30 Jean Baudrillard, Dans le miroir de la production, Paris, Galilée, 1985, [1973], p. 143.

31 Jean Baudrillard, La société de consommation, op. cit., p. 104

32 Ibid., p. 17.

33 Ibid., p. 88.

34 Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard, 1972, p. 55.

35 Jean Baudrillard, La société de consommation, op. cit., p. 123.

36 Ibid., p. 138.

37 Ibid., p. 311.

38 Georges Bataille, La part maudite, Paris, Éditions de Minuit, 1967.

39 Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe, op. cit., p. 84.

40 Ibid., p. 132.

41 Thorstein Veblen, Théorie de la classe de loisir, Paris, TEL-Gallimard, 1970 [1899].

42 Franck Cochoy, Histoire du marketing, Paris, La Découverte, 1999.

43 William Leach, Land of desire : Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture, NY, Vintage, 1994.

44 John K. Galbraith, Le nouvel État industriel, Paris, Gallimard, coll. « TEL », 1968 [1967], p. 238.

45 Nicolas Curien, Économie des réseaux, Paris, La Découverte, 2000, p. 16-18.

46 Ibid., p. 29.

47 Bruno Salgues, Les télécommunications mobiles, Paris, Hermès Science, 1997, p. 88.

48 Stéphane Dubreuil et Vincent Roger, Le marketing du multimédia mobile, Paris, Éditions d’Organisation, 2003, p. 74.

49 Bruno Salgues, Les télécommunications mobiles, op. cit., p. 84.

50 Stéphane Dubreuil et Vincent Roger, Le marketing du multimédia mobile, op. cit., p. 26.

51 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, PUF, 2003 [1895].

52 Comme le dit Didier Quillet, Directeur-Général d’Orange dans Stéphane Dubreuil et Vincent Roger, Le marketing du multimédia mobile, op. cit., p. 31.

53 Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, Paris, Seuil, 2001.

54 Daniel Kaplan (dir.), Hauts débits, Paris, LGDJ, 2003, p. 52.

55 Ibid., p. 271.

56 Stéphane Dubreuil et Vincent Roger, Le marketing du multimédia mobile, op. cit., p. 209. Au début de la diffusion du téléphone portable, l’usager ne payait qu’un abonnement, le terminal étant fourni « gratuitement », en apparence. Il était en réalité payé par une partie de l’abonnement et la technique dite des « subventions internes » à l’entreprise, un service rentable comme la téléphonie fixe venant payer les pertes initiales occasionnées par le secteur mobile.

57 Herbert A. Simon, « Designing Organizations for an Information-Rich World », in Martin Greenberger (éd.), Computers, Communication, and the Public Interest, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1971.

58 Ibid.

59 Patrick Marcolini, Le mouvement situationniste : une histoire intellectuelle, Paris, L’Échappée, 2012, p. 117.

60 Gabriel Dupuy, La dépendance automobile, Paris, Anthropos, 1999.

61 Ivan Illich, Œuvres complètes, 2 tomes, Paris, Fayard, 2004, 2005.

62 Karl Marx, Le capital – Livre I, Paris, PUF, 1993 [1867], section 4 chapitres V et XV.

63 Ibid., p. 5.

64 Karl Marx, Manuscrits de 1844, Paris, Éditions Sociales, 1972 [1844], p. 95.

65 Yves Berthelot (dir), Unity and Diversity in Development Ideas : Perspectives from the UN Regional Commissions, Bloomington, Indiana University Press, 2004.

66 Thomas More, L’utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement, Paris, Flammarion, 1987 [1516].

67 Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance, Paris, Gallimard, 1976 [1972].

68 Pierre Clastres, La société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit, 1974.

69 Fabrice Flipo, Nature et politique, Paris, Amsterdam, 2014.

70 Fabrice Flipo et Christian Pilichowski, Écologie : combien de divisions, Paris, le Croquant, 2015.

71 John Rawls, Théorie de la Justice, op. cit., §17 et §18.