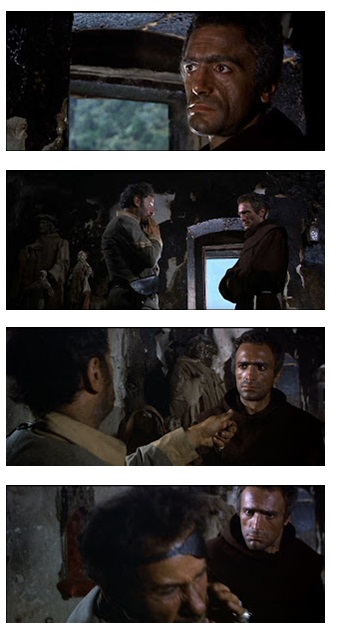

Le méchant dans Le Bon, la Brute et le Truand, un film de Sergio Leone

Etienne Besse est né le 2 septembre 1983 ; il est titulaire d’un Master 2 en philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne après avoir soutenu un mémoire sur la négation chez Kant et Hegel sous la direction de Jocelyn Benoist et d’Isabelle Thomas-Fogiel.

Résumé

Le bon, la brute et le truand, de Sergio Leone nous permet de comprendre différents aspects qui expriment la signification du méchant dans son ambiguïté fondamentale : il est un composite normatif qui en fait un arbitre tout en ayant déclenché ces phases conflictuelles. A travers ses relations avec la justice et la vérité, nous allons montrer comment s’incarne le méchant et dans quel monde désertique il évolue.

Mots-clés : conflits, justice, secret, désert, désolation

Abstract

The good, the bad and the ugly, by Sergio Leone can help us to understand a variety of aspects that each express the meaning of the wicked in its fundamental ambiguity: it is a normative mixte, and an arbitrator that triggered different phases of conflicts. Through its relationship with justice and truth, we will show what the wicked embodies and in what kind of desertic world he evolves.

Keywords: conflict, justice, secret, desert, desolation

Introduction

Nous allons étudier la manière dont s’incarne la figure du méchant à travers les personnages du film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, et ce qu’il signifie. Précisons que nous ne parlons pas ici de la qualification morale de la méchanceté, mais des situations dans lesquelles les personnages peuvent être qualifiés de méchant et ce que cette position révèle ontologiquement. Avec ses rôles-titres interprétés par Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach, ce Western italien de 1966 propose à notre avis une variété de méchants – dont nous aurons à déterminer l’unité significative – qui se rencontrent à l’occasion d’une chasse au trésor dans le contexte de la guerre de Sécession. Leone en parlait en ces termes :

Je prenais le cinéma conventionnel comme base puis je m’acharnais à démolir les codes, à me jouer des apparences en accentuant un esprit de jeu de massacre pour balayer tous les mensonges attachés au contexte historique du sujet. J’ai inventé trois protagonistes : un bon, une brute et un truand. Ces appellations étaient arbitraires. Très vite, on peut s’apercevoir que le bon est tout autant fils de pute que les deux autres. Ils se valent tous.[1]

L’originalité de son approche consiste à ne pas présenter un rôle unilatéral par contraste explicite avec un « gentil », ou la bonne société, ni même avec un régime politique présenté selon une juste cause puisque Leone situe l’action en pleine Guerre civile américaine sans choisir son camp. De multiples « méchants » entrent en interaction au sein d’une phase historique où l’État et la société américaine se déchirent et se cherchent une légitimité. Ainsi, les repères normatifs rassurants sont brouillés : le Bon n’est pas du tout l’incarnation de la Bonté salvatrice, et la Brute et le Truand, tout bandits qu’ils soient, n’ont pas de comportements systématiquement[2] mauvais.

Sur cette perte de repères, nous pensons notamment à une scène du film où le général du camp Nordiste réprimande Angel Eyes en lui disant : « la gangrène lui dévore la jambe mais pas les yeux ». Il lui promet la Cour martiale s’il continue de voler et torturer les prisonniers Sudistes. Ce à quoi Angel Eyes répond qu’il en arrive là par nécessité de « faire respecter l’ordre dans le camp ». Et c’est avec ce genre de répartie que se révèle l’un des premiers caractères du méchant : son discours et son attitude vide de tout contenu la norme[3] admise comme juste dans ses finalités « bonnes » ; il ne reste que la forme conforme et contractuelle, la « légitimité » n’est plus que la sèche obligation ; ainsi, en son discours, le méchant ne peut pas être analysé au niveau de ses intentions. Et à défaut d’être justes et bonnes, ses intentions ne font que se rapporter à une simple forme de nécessité de l’intérêt immédiat – ici, garder les prisonniers par tous les moyens, même les plus criminels. Angel Eyes avait déjà fait jouer ce respect du contrat au début du film en tuant le commanditaire après le paiement de la première victime. Il y a donc dans le méchant un respect formaliste revendiqué, mais ce n’est pas non plus celui de la « banalité du mal »[4] dont parle Arendt à propos d’Eichmann, car Angel Eyes est autonome et n’obéit qu’à lui-même, et respecte son contrat par cynisme[5], en en riant au moment de tuer : il n’est pas « une petite saucisse dans la grande machine nazie »[6], et ce qu’il dit est son langage propre : le méchant utilise donc les rouages de la norme sociale (qu’elle soit bonne ou mauvaise n’est pas son problème), mais il n’y participe pas, ou s’il le fait – comme Angel Eyes revêtant l’uniforme Nordistes ou Tuco et Blondin avec les Sudistes – c’est provisoirement, par dissimulation et ruse, mais non par conviction bureaucratique et besoin de reconnaissance sociale. Ainsi le méchant, dans son cynique face à la norme, n’est pas reconductible à l’obéissance sans pensée que Arendt envisage avec Eichmann. Aussi devons-nous mieux déterminer dans un premier temps cette place conceptuelle où se situe ce que l’on appelle le méchant.

Faisons une première analyse pour cerner notre champs d’interprétation par rapport à celui des intentions morales : selon Kant, l’homme moralement « mauvais » ne l’est que relativement à l’inconditionnelle loi morale qu’il porte en lui, et dont il refuse l’universelle contrainte, le devoir, pour lui préférer des motifs sensibles particuliers ; l’homme mauvais l’est radicalement par « penchant » et rébellion face à l’universalité. Pour autant, le mauvais n’est pas une ignorance animale de l’universalité ou bien un inconditionnel affrontement diabolique contre l’universalité :

pour donner un fondement du mal moral dans l’homme, la sensibilité contient trop peu ; car, en ôtant les motifs qui peuvent naître de la liberté, elle rend l’homme purement animal ; mais en revanche une raison qui libère de la loi morale, maligne en quelque sorte (une volonté absolument mauvaise) contient trop au contraire, parce que par là l’opposition à la loi serait même élevée au rang de motif (car sans un motif l’arbitre ne peut être déterminé) et le sujet deviendrait ainsi un être diabolique. Aucun des deux cas ne s’applique à l’homme.[7]

Comment se distingue l’homme mauvais de l’homme méchant ? Là où Kant cherche à déterminer la forme des motifs (la sensibilité et l’universalité) évalués comme « mauvais » à partir d’une structure morale intentionnelle, nous cherchons seulement, à partir du film de Leone, à savoir dans quelles configurations émerge le méchant, et ce qui est signifié comme tel à travers les situations et les actes qu’expriment ces personnages. Nous devons trouver dans ce schéma kantien – « qui ne s’applique pas à l’homme » – ce qui distingue le « mauvais » du « méchant » non plus seulement dans la perspective morale – comme priorisation des motifs sensibles particuliers sur la loi universelle – mais entre animal et diable, au sein de ce qui fait la civilisation dans les normes qu’accepte plus ou moins consciemment une société humaine, dans les règles qu’elle présuppose nécessaire de respecter pour son existence à travers les relations entre ses membres.

Et pour cerner le méchant dans cette zone normative, au-delà de ce qui est strictement animal et en-deçà du type diabolique, il nous semble que deux figures relative à la norme sociale se discernent : d’une part, comme évoqué plus haut, le fonctionnaire nazi Eichmann décrit par Arendt, comme être strictement obéissant à la norme, et d’autre part la figure du scélérat sadien[8] qui cherche à créer une société du crime, une communauté de norme qui ne se réfère qu’à la transgression pure (sans qu’elle soit pour autant relative à un ordre établi).

L’homme mauvais ne l’est que parce qu’il pourrait ignorer toute loi morale ou aller jusqu’à détruire toute loi morale d’où procède la vie normale, que ce soit en animal ou en diable ; alors que le méchant ne peut pas se passer des normes, parce qu’il s’y réfère, les utilise et cherche à en profiter. L’homme mauvais serait une potentielle tendance à l’absolue négation de toute norme (mais Kant lui refuse toute incarnation humaine), alors que le méchant leur est relatif et va jouer avec ces normes et l’ordre qu’elles instaurent.

Cependant, ce jeu avec les normes qu’effectue le méchant n’est pas pour autant du même ordre que ce que cherche le scélérat sadien, lequel recrée d’autres normes pour une société criminelle. Le méchant conserve et en un sens accepte les normes, même s’il ne croit pas en elles et n’y adhère pas, il ne cherche pas pour autant à les supprimer : le bon, la brute et le truand cherchent tous les trois un trésor, donc de l’argent, c’est-à-dire la monnaie d’échange qu’ils pourront dépenser en société et qui n’a de sens et d’intérêt qu’avec la société.

Par ailleurs, le méchant n’est pas non plus de l’ordre du fonctionnaire nazi Eichmann : le méchant est souvent jugé comme un hors-la-loi ; il n’est d’aucun parti, et même s’il profite de la loi, il ne s’y conforme que provisoirement comme on le voit dans le film de Leone où les personnages jouent avec l’ordre : ils desserrent sans les couper les liens socio-normatifs et retourne souvent leurs moyens contre leurs fins, par exemple, en respectant strictement une loi dans un contexte où les conséquences de cette loi vont contre l’intérêt général.

Qu’est-ce qui détermine donc le sens propre du méchant s’il n’est pas réductible ou reconductible au diable, à l’animal, au scélérat de Sade, et au fonctionnaire de la « banalité du mal » de Arendt ?

Il nous semble que nous pourrons déterminer ce sens en repérant ce qui génère les domaines de tensions où s’exprime l’homme méchant ; et dans le film de Leone, nous suivrons pour expliciter cela deux fils conducteurs principaux : la justice et la vérité. Nous aurons aussi à nous interroger sur l’état du monde capable de faire place à ces personnages « méchants » dont nous ne saurons jamais vraiment l’identité ; ces personnages passent également d’un parti à l’autre lors de la guerre, des Sudistes aux Nordistes, en s’en détachant sans aucun scrupule. Comment penser et former de façon pertinente le sens d’une identification et d’une identité du méchant ?

Faisons une esquisse pour approcher un premier mode d’identification. Précisons tout d’abord ce que nous indiquions en objet de notre recherche dans la mesure où nous nous limitons aux situations dans lesquelles le méchant adopte une position qui le qualifie comme tel : c’est une position vis-à-vis des normes donc des effets moraux dans les mœurs et les institutions en tant que modes généraux, c’est-à-dire en tant que permissions ou interdictions. Par ailleurs, nous nous intéressons à une position du méchant, et là-dessus Husserl indique ceci sur le jugement : « le juger au sens prégnant du mot consiste à se décider ainsi ou autrement, et de la sorte c’est une décision pour ou contre : reconnaissance ou refus, rejet (…) en ce sens spécifique, le juger est donc l’acte par lequel le Je accomplit la positio, la position, avec la double forme qu’elle peut prendre : celle de l’accord ou du refus, du rejet »[9]. La position vis-à-vis des normes implique donc cette multiplicité d’une position spécifique à l’ordre instituée comme norme qui permet ou interdit d’une part ; et d’autre part, le Je « en face » d’elle qui reconnait, refuse ou rejette. Et là-dessus, nous aimerions démêler ce qui pourrait bien être une position de jeu du méchant dans ces implications avec la norme et de sa propre position.

Dans le même registre que la position décrite par Husserl pour le jugement, le méchant serait alors analogue au sophiste, lequel joue avec la vérité, il joue avec la pensée de la vérité en elle-même, mais aussi avec la vérité de la justice et du retour critique d’une société sur ses propres valeurs instituées et ses normes : en cela, le sophiste n’est pas le sceptique pour qui la vérité n’existe pas, ou comme Nietzsche selon qui « la vérité n’est pas vraie »[10] ; le sophiste s’intéresse aux effets de la vérité via le discours, et il relativise toute forme de signification en dehors de son efficacité pragmatique. De même, le méchant pense à ses intérêts dont il doit constamment calculer et adapter les modes d’assouvissement avec ou sans repères normatifs pour ne pas être dupé. En cela, le méchant est lié à une évaluation constante des limites : limites de la justice, de la vérité et du monde dans ce que ces limites respectives cherchent à préserver dans l’être tout en excluant ce qui met en danger ses viatiques indispensables.

Or, si l’on suit Hegel, « rien n’est connu, voire seulement senti, comme limite, comme défaut, qu’à condition en même temps d’être à cet égard en dehors » [11] : sentir, connaître ou reconnaître une limite, c’est percevoir ce qui forme une certaine consistance propre ou interne, et en même temps avoir déjà dépassé celle-ci par une mise en perspective extérieure, hors de ces mêmes repères ; ainsi, le méchant en tant que « hors-la-loi » s’engage aussi dans cette même dialectique dans sa position vis-à-vis de la norme. Le méchant transgresse la norme parce qu’il sait aussi en profiter en la respectant, il en connaît la raison profonde et en révèle les hypocrisies. Le méchant saute les limites sans habiter nulle part, il saisit l’occasion sans chercher de stabilité, il erre au gré des intérêts à assouvir rapidement, et ainsi, le méchant s’incarne de façon précaire car il vit une aventure permanente où il ne construit que selon les visées fugaces de la survie. Mais en tant que sur-vie, le méchant a peut-être produit ce surplomb métaphysique sur les limites, et ainsi témoigne indirectement des conditions constitutives des normes dans ce qu’elles veulent éviter ou préserver[12].

Un moment capital témoigne de cela dans ce film lors de la rencontre entre Tuco et son frère prieur Pablo ; après que Tuco ait sincèrement pleuré la mort de ses parents, il va montrer le plan sur lequel il se situe vis-à-vis de son frère Pablo. Ce dernier lui demande : « Et toi, à part faire le mal que fais-tu ? Autrefois, tu avais une femme » : ayant rapidement séché ses larmes, Tuco lui répond en se moquant de ses amorces de sermons ; Pablo lui réplique qu’il sait que ceux-ci ne servent à rien, lui demandant de partir ; alors Tuco lui réplique :

Tu te crois meilleur que moi ? Chez nous, pour ne pas mourir de pauvreté, on devenait prêtre ou bandit. Tu as suivi ta voie, moi la mienne, une voie difficile. Tu parles de nos parents, mais quand tu es rentré au monastère, je suis resté seul. J’avais douze ans et je suis resté. J’ai lutté mais c’était inutile. Maintenant écoute-moi bien : tu t’es fait prêtre par lâcheté, pour ne pas faire ce que je fais.

Ce sur quoi son frère le gifle et Tuco rétorque immédiatement en lui assénant un coup de poing qui met Pablo à terre – tout ceci sous le regard de Blondin, qui observe la scène, caché. Puis après un temps de silence, Tuco relève son frère qui le fixe, inquiet et muet ; puis Tuco se retourne et se retire, sans écouter la dernière adresse de Pablo qui lui demande pardon. Dans cette scène, la force même de la gifle du Prieur face au coup de poing du Truand est filmée après une série de champs / contre-champs, exprimant une certaine forme de relation entre la bonté instituée qui rappelle avec mépris à un ordre abstrait, hautain, officiel, face à la transgression qui frappe en montrant la dure réalité et son ordre cruel : car en faisant vœu de pauvreté, le prieur Pablo a fui les responsabilités matérielles et ses devoirs d’aîné envers sa famille ; et ainsi, il a laissé de facto au futur truand Tuco l’obligation de subvenir aux besoins de celle-ci. Aussi le Prieur demande-t-il pardon, parce que la méchanceté est peut-être ce sur quoi fait fond la bonté (et non l’inverse), comme si l’image du Bien s’excusait d’être face au Mal apparent parce que le Bien le rend possible et l’occasionne ; et nous voudrions donc montrer que le méchant ne s’identifie pas pour autant au Mal, il n’est pas l’unilatéral opposé au Bon comme un simple être mauvaiset vicieux. Mais il est comme la surface réfléchissante sur laquelle la bonté (ou ce qui est symbolisée comme telle) est renvoyée à elle-même en ses présupposés. Nous allons donc tout d’abord tenter de l’analyser sous l’angle de la justice.

I. La justice

Si le sens de la justice est minimalement la procédure d’évaluations et de délibérations qui rend impartialement à chacun son dû en considération du contexte, dans Le Bon, le Brute et le Truand, les scènes évoquant ces procédures constituent la dynamique du film. En effet, les trois protagonistes sont amenés à de permanents dilemmes de confiance et d’évaluation des situations pour découvrir un magot, dans les circonstances de la Guerre Civile où Leone fait allusion aux différentes injustices sordides d’un camp à l’autre (notamment le prisonnier attaché pour l’exemple en tête d’une locomotive, ou bien un prisonnier portant son cercueil amené au peloton d’exécution).

Plus exactement, au début du film, on voit par exemple se former ces phases de délibération à travers la relation entre Blondin et Tuco : le premier attrape le second pour le livrer à la justice et toucher la prime, puis il le libère une première fois, partage la prime en part égales puis le livre à nouveau afin de faire monter encore les enchères de sa tête mise à prix : après la première « libération » de Tuco et le premier partage, s’ensuit un débat avec Blondin sur celui qui mérite le plus selon les risques encourus, entre celui qui a la corde au cou et celui qui tire dessus. Puis Blondin abandonne Tuco et l’accuse d’ingratitude. Il y a également Angel Eyes, Sentenza qui « finit toujours le travail pour lequel on le paie » comme nous l’avions vu : il respecte les contrats qu’on lui donne et tue la victime et le commanditaire parce que les deux l’ont payé. Tuco fait évaluer puis payer au marchand d’armes le pistolet qu’il a confectionné en le volant. Que signifient donc ces jeux de contrats et d’évaluations constantes ? En quoi ces formes de convocation d’évaluations justes constituent-elles le personnage du méchant ?

Pour qu’il y ait délibération et recherche d’une décision juste, il faut qu’il y ait une zone d’indécision engendrant potentiellement un conflit ou du moins des visions, des versions contradictoires inconciliables dont on cherche l’issue la plus équitable. Or, le méchant émerge au cœur de ces moments indécis ; il est dans une position médiane où se combine et s’engendre la tension d’un partage entre différents pôles inconciliables ; il survient au moment crucial des oppositions, il est aussi en même temps le témoin des conflits comme on le voit avec Tuco et Blondin qui, plus ou moins médusés, regardent en spectateurs étrangers et incrédules la bataille entre Nordistes et Sudistes pour un pont « à peine indiqué sur une carte ». Le méchant est au pivot, au point zéro de la balance qui pèse et évalue, il est extérieur – comme Blondin qui regarde en cachette Tuco et son frère Pablo – et ainsi, donne un repère, mais ni négatif, ni positif : il incarne le vide et en cela n’a pas d’être parce qu’il est à un point abstrait et en ce sens impartial ; le méchant n’est pas indifférent, il cherche à évaluer : le méchant voit ce vide chez les autres avec cette implacable logique comme en témoigne Tuco avec cynisme : « si tu travailles pour vivre, pourquoi te tuer à la tâche ? », soit : tu travailles pour être et pourtant ton travail te nie.

Aussi erre-t-il sans attaches réelles, il est un « vagabond » comme se définit Tuco après avoir quitté le monastère de son frère. Encore une fois, ce n’est pas le fonctionnaire interdépendant comme un rouage, l’animal, le scélérat ou le monstre diabolique, mais le zéro indifférencié qui accompagne et situe, qui donne forme en prenant forme parce qu’il a la plasticité d’un vide rempli et s’emplissant en fonction des circonstances et des limites. Le fait de respecter son contrat au sens de la Brute, c’est qu’il supprime la victime et son commanditaire, il se place ainsi comme et selon la force d’une position qui supprime, tout en établissant les deux, et en cela, il agit de l’extérieur selon une impartiale équivalence : la Brute devient alors ce miroir entre la victime et son commanditaire, et il les renvoie à leurs limites : la mort qu’ils ont tous deux commandé les condamne. De la même manière que Blondin avec Tuco est à la fois exécutant, juge et partie : le méchant s’inscrit au carrefour de multiples évaluations contradictoires dont il profite selon l’occasion en épousant l’une ou l’autre des causes, si opposées, si étrangères à l’autre soient-elles.

Le méchant relativise, c’est-à-dire diminue la valeur singulière d’une personne en la mettant en relation, en comparaison avec une autre qui n’a souvent et normalement pas de rapport : Blondin le fait lui-même lors de sa première scène lorsqu’il « délivre » Tuco des chasseurs de prime qui l’évaluent selon l’affiche et la récompense ; il entre alors en jeu en disant : « Mais toi tu n’as pas la tête de celui qui les encaissera » puis il les tue pour récupérer Tuco. Blondin ne fait pas que rendre dérisoire les chasseurs de prime par un commentaire sarcastique : comme Angel Eyes avec les contrats, il met ses paroles en pratique et tue les trois chasseurs de prime. C’est en cela qu’il est méchant, il incarne ses paroles méchantes qui ne sont pas de simples plaisanteries de lâche : le méchant ne fait pas que tourner en dérision, il atteste en l’autre de son caractère dérisoire jusqu’à le tuer, le rendre au néant. Tuco aussi le fait en un sens presque plus profond avec son frère, en révélant le néant de la foi de Pablo, devenu Père prieur, qui n’est en fait entré dans les ordres religieux que par nécessité matérielle et non pas spirituelle.

Le méchant crée par sa venue une relation conflictuelle qui relativise et diminue, nie l’autre dans cette relation paradoxale jusqu’à le rendre dérisoire. Précisons cela avec le Kant pré-critique :

Le démérite n’est pas purement et simplement une négation, mais une vertu négative. Le démérite est fonction de l’existence dans un être d’une loi intérieure (soit simplement la Conscience, soit la conscience d’une loi positive) qu’il enfreint. Cette loi intérieure est le principe positif d’une action bonne, et c’est pourquoi la conséquence ne peut être que zéro, puisque celle qui résulterait seulement de la conscience de la loi est supprimée… ce zéro est la conséquence d’une opposition réelle.[13]

De la même manière que la privation de plaisir entre en un sens négatif en regard du plaisir mais « avec » son simple manque (=0), de même, le démérite moral est une vertu négative en regard de la loi bonne mais avec « en plus » un résultat qui la supprime : ainsi, l’opposition qui structure le négatif comme forme et force de suppression active se sert en ce sens du pivot zéro pour constituer sa négativité même. Ainsi, on ne peut pas réduire le méchant à la négativité pure du vice ou à une simple faiblesse qui dégrade l’action bonne : l’acte qu’exprime et incarne le méchant est issu d’un mélange positif et négatif, avec « en plus » une position d’enclenchement qui occasionne une relation qui provoque et rend raison de cette séparation. On le voit avec Tuco et son frère Pablo où l’un passe dans l’autre : Tuco vu comme criminel par son frère prêtre, puis il devient l’homme juste et vrai qui révèle l’hypocrisie de son frère, lequel lui demande finalement pardon.

En ce sens, le méchant n’est pas un être négatif comme le mauvais, il « n’est » qu’en tant que caractère, c’est-à-dire passage dans une situation grise ; il enclenche les oppositions et conflits, et joue avec leurs limites en s’en jouant ; c’est ce qui fait son caractère distant, que ce soit dans la forme cynique de Angel Eyes ou hiératique froide de Blondin. Tuco semble plus impliqué en apparence, mais il est le premier à épouser n’importe quel habit de circonstance, à se déguiser, et ses signes de croix-réflexes montrent qu’il ne croit pas, évoquant mécaniquement les gestes de la religion sans aucune intention.

Autrement dit, le méchant « « s’incarne » » par cette situation de zéro qualifié, pris dans ce jeu de séparation, de balancier relatif entre dispositions ou intérêts : il fait jouer la valeur de sa position de « zéro » en donnant de la force négative par l’opposition réelle qu’il structure au moment d’un conflit et par un conflit. Le méchant épouse la position zéro en ce sens, non parce qu’il « manque » de vertu ou de vice, mais parce qu’il en est « privé » selon les oppositions qu’il déclenche : il n’est pas vicieux ou vertueux, mais le méchant provoque ces situations où ces comportements s’opposent et entrent en conflit. C’est pour cela que ces trois protagonistes ne sont pas systématiquement mauvais dans leurs comportements : Tuco pleure sincèrement la mort de ses parents, Blondin a des égards réels pour Tuco, en lui offrant par exemple son cigare après avoir quitté le couvent, et Angel Eyes, libère sans réelle condition Blondin du camp alors qu’il aurait pu aussi le soumettre à la torture pour obtenir la deuxième partie du secret.

Cette situation de partage ambiguë de la limite entre des comportements extrêmes atteint son paroxysme juste avant l’arrivée finale au cimetière, lorsque Blondin prend le temps d’accompagner dignement la mort d’un soldat à l’agonie en le recouvrant d’une couverture en le laissant expirer avec une dernière cigarette. Ce passage est symétrique du duel final où Blondin tue Angel Eyes, et de la même manière, l’accompagne dans la mort en tirant sur son cadavre et ses affaires pour les pousser dans une tombe. Blondin est comme Charon, passeur des morts, et c’est pourquoi en tant que méchant, il se tient dans cet intermonde vide et mouvant du Styx, faisant payer les âmes pour traverser le fleuve d’oubli – peut-être est-ce d’ailleurs ce que symbolise le pont entre Sudistes et Nordistes, lesquels sont d’ailleurs positionnés dans des orientations géographiques inversées par la mise en scène, les Nordistes étant placés en bas d’écran, les Sudistes arrivant en haut, au nord – voguant en passager des extrêmes de la vie et de la mort, passant de l’accompagnement digne d’un mourant au meurtre. La scène même du dernier duel symbolise leur position respective de partage à zéro, dans ce cercle de dalles arides et nues au milieu des tombes pour mourir et lire le nom vide d’un mort inconnu sur une pierre. C’est bien un jeu de massacre, une opposition pour et dans du vide dans laquelle évolue le méchant.

Par ce vide infime de la limite (=0), le méchant erre sur un équilibre précaire de fracture et « creuse » ce partage, ces « deux catégories » : il perd alors toute forme d’identité. Le nom « inconnu » contenant le trésor à côté de la tombe de Arch Stanton symbolise cela ; le Bon est seulement surnommé, c’est un sans nom, – il ne répond pas au capitaine nordiste qui le lui demande – et comme lui, la Brute Sentenza est surnommée Angel Eyes la plupart du temps, et il est lui-même à la recherche de Jackson – « Ce que je veux savoir, c’est le nom sous lequel se fait passer Jackson maintenant » – et de même, Tuco emprunte plusieurs noms tout au long du film (on ne saura son vrai nom que lors des pendaisons, mentionné de façon administrative « Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez » juste avant l’exécution). Comme nous le reverrons, ces personnages évoluent d’ailleurs dans le désert et terminent dans un cimetière, ce lieu de « mort comme naissance négative »[14], ces « lieux » de disparition, des lieux limites entre vie, et mort.

Voilà pourquoi Tuco et Blondin redisent-ils continuellement en miroir l’un de l’autre, « le monde se divise en deux catégories », parce qu’ils s’incarnent dans et selon l’opposition, et s’établissent constamment à même ce qui fait la privation au cœur du partage, ils se tiennent structurellement dans la partition même qui fait être le négatif en regard du positif et inversement. C’est encore une fois ce qu’exprime à notre avis ce coup de poing de Tuco contre son frère Pablo, tout en le relevant juste après.

Et si ces méchants sont à la recherche d’un trésor, c’est précisément parce qu’ils ne sont pas en manque d’argent, mais dans une indigence ontologique qui n’est pas simplement sociale ou économique les rendant relatifs à cet argent. En fait, ils sont dans l’activité même de cette privation, ils lui donnent une charge négative dans l’histoire de leurs oppositions : en cela, ils sont cupides parce que la position (=0) qu’ils vivent est non pas un manque mais une privation structurelle qui fonctionne comme repère et limite, donc donne une certaine forme de consistance à leurs interactions, si déchirées qu’elles soient dans le conflit. Ils posséderont d’ailleurs ce trésor, moins par obtention qu’en en privant les autres personnages dans ce « partage ». A la fin, Blondin laisse la vie à Tuco ainsi que la moitié du trésor, dans cette justice égalitaire des « deux catégories » du monde, et principiellement par cette partition structurelle de son personnage (en plus de vouloir éviter la vengeance précédente de Tuco qui avait failli le tuer dans la traversée du désert) qui maintient toujours le conflit sans le résoudre dans une suppression. Si Blondin était conséquent et réellement mauvais, il aurait tué Tuco sans cérémonie pour empocher la totalité du magot.

Vis-à-vis de la Justice, nous avons essayé d’expliquer la condition en tant que position du méchant ; mais demeure en suspens la question de l’actualisation de ses propres déterminations. Comment expliquer cette qualification méchante dans cette situation de partition alors qu’elle est, certes, un enclenchement des conflits, mais qu’elle est en elle-même égale à zéro ?

II. La vérité

Comment ce zéro peut-il conserver une qualification ? Ce « zéro » possède chez le méchant une certaine charge conflictuelle, tout en étant cependant dans une position de partition vide et indifférenciée : c’est là ce qui fait toute l’ambiguïté du « méchant », lequel n’est pas réductible au « mal » même si en apparence il semble en procéder dans ses effets. Nous sommes ici obligés de revenir à une certaine considération morale des situations conflictuelles que déclenche le méchant pour penser sa qualification alors même qu’il s’en exonère.

Revenons là-dessus à la conception de Kant que Jean Nabert résume ainsi : « Le mal n’est pas dans l’amour de soi comme tel, mais dans la subordination de l’impératif rationnel à l’amour de soi érigé en règne de la volonté »[15]. Autrement dit, la priorisation du particulier ne va pas ruiner toute universalité mais relativiser celle-ci en la soumettant au particulier et ses excuses, étouffant alors le caractère de commandement inconditionné de la loi morale. Kant comprend le penchant au mal comme une faute relationnelle, une inversion de l’universel, lequel se soumet alors à la particularité subjective. Ainsi, l’homme est potentiellement « mauvais » dans sa propension au mal compris selon cette tendance à cette inversion. Mais ce n’est là qu’un penchant qui, encore une fois, ne concerne pas une destruction ou une abstraction de la Loi morale : « L’homme (même le plus méchant) quelles que soient les maximes dont il s’agit, ne renonce pas à la loi morale, pour ainsi dire à la manière d’un rebelle (en refusant l’obéissance) »[16].

Si nous voulons cependant continuer à faire une distinction avec le mauvais, dans cette perspective, le méchant serait celui qui perçoit et utilise cette inversion dans son mouvement même, et fait peser un peu plus ce « penchant »[17]mauvais, non plus en degré mais en nature ; et le méchant peut faire ce changement de nature parce qu’il tend à s’abstraire selon un certain surplomb « vide » entre ces pôles par l’opposition qu’il a provoqué et dont il tire parti, comme particularité qui en profite. Il bénéficie des effets moraux sans travailler à ceux-ci ; il rend raison des limites morales et normales, mais dans leurs ambivalences dont il relativise l’inconditionnelle légitimité universelle et – si l’on reste dans le vocabulaire kantien – reconfigure son lien de subordination nécessaire à l’universel.

Dans sa position d’abstraction vis-à-vis de la norme, le méchant est donc celui qui fait valoir un certain isolement du particulier comme autonome – précisons bien ici que nous parlons d’isolement, pas de priorisation, car l’isolement est une séparation indépendante quand la priorisation n’est qu’un changement d’agencement dans un même lien de dépendance (c’est pourquoi le fonctionnaire nazi décrit par Arendt dans son absence d’autonomie revendiquée n’est pas de l’ordre de cette perspective de l’isolement méchant). La méchanceté s’incarnerait donc comme un jeu de la particularité voulant valoir pour elle-même et se centrant elle-même en elle-même selon la forme de l’amour de soi (toujours au sens kantien). En effet, dire une méchanceté pour mettre en difficulté quelqu’un, c’est isoler un élément particulier vrai, l’abstraire pour le considérer comme paradigmatique, comme un résumé de l’ensemble : c’est à la fois injuste tout en ayant une certaine justesse. Et le méchant joue de cette dissonance qui synthétise rapidement un être tout en étant insuffisante parce que sciemment incomplète, tout en donnant un cruel aperçu bien résumé. C’est pourquoi le méchant n’est pas un être vicié, corrompu jusqu’à l’aveuglement, car il voit souvent juste. S’il provoque des conflits, c’est précisément parce qu’il voit chez les autres un élément particulier qui le résume réellement, donc peut le mettre en difficulté : et le méchant est celui qui le relève ouvertement, d’où son cynisme.

Par comparaison, cette indépendance du particulier relevée a le sens d’une certaine autonomie des parties comprises dans l’ensemble d’un corps. Schelling développe cela avec ce que signifie la maladie, dans le dysfonctionnement d’un organe qui exprime le symptôme d’une certaine forme d’autonomie dans sa fonction relativement indépendante de l’organisme, comme en témoigne le déséquilibre général provoqué. Par analogie, la méchanceté du méchant est en cela limitée, elle est un blocage particulier dans l’ensemble, c’est un accident, une irrégularité passagère, tout en montrant l’importance de la partie vis-à-vis du Tout mis en difficulté :

Tout individu organique, en tant qu’être-devenu, est toujours par un autre, dont il dépend par conséquent selon le devenir, mais non point de l’être. Si le dépendant ou le conséquent n’étaient pas subsistants et autonomes, voilà bien plutôt ce qui serait contradictoire. Il y aurait en effet une dépendance sans dépendant, une conséquence sans conséquent ; et il n’y aurait donc pas conséquence effective, si bien que le concept de consécution se supprimerait lui-même entièrement. Il en va de même de l’être-compris en un autre. Un membre singulier, l’œil par exemple, ne peut exister qu’au sein d’une totalité organique, il n’en possède pas moins une vie pour soi, une manière de liberté qu’il atteste évidemment à travers la maladie dont il est susceptible. Si celui qui est compris en un autre n’était pas lui-même vivant, il y aurait alors compréhension sans être compris, c’est-à-dire que rien ne serait compris.[18]

Le méchant s’incarne à cette position limite (=0), au partage des deux pôles ou « deux catégories » du monde, sautant ou simulant d’un bord à l’autre – « ne basant sa cause sur rien »[19] – avec cette irresponsabilité hypocrite et cynique qui fait donc valoir le plus possible cette « vie pour soi » qui se joue de la totalité organique dont il prétend se détacher. Mais les hors-la-loi n’en sont pas stricto-sensu, ils ne « sortent » pas de la loi, mais ils s’extériorisent pour jouer avec elle dans ce qu’elle circonscrit de permis et d’interdit ; de la même manière qu’ils jouent avec la Vie dans leurs multiples duels, en affirmant face à la Vie la compréhension de celle-ci selon leur « pour soi ».

Par comparaison, le scélérat de Sade est cette prétention à créer une société hors civilisation, donc une autre forme de compréhension qui ne va même plus avoir besoin de se référer à la transgression initiale. D’autre part, la société du crime sadienne va même nier toute relation à un soi, donc nier tout « pour soi » afin que la Totalité de la Nature enfin dévoilée absorbe les parties dans ses complexions, mais selon une division en « trois règnes »[20] ; ainsi, tout et rien n’est détruit dans ce qui se détruit de façon généralisée. Une autre comparaison est possible avec le diabolique qui se distingue en voulant détruire la totalité à partir du « pour soi », de la partie illusoirement autonome. C’est la prétention des parties à comprendre la compréhension même de la Totalité jusqu’à l’absorber et réduire la Totalité en une partie : le compris renie sa condition comprise et conditionnée par la Totalité divine et veut la soumettre à son régime de partie.

Le méchant n’est donc pas assimilable à ces formes de nihilisme qui nient « la manière de liberté ». Le méchant s’étonne même parfois du spectacle des soumis, des « dépendants dans la dépendance » qui perdent toute autonomie réelle comme « maladie » ainsi que l’indique l’exemple de Schelling : ainsi, quand Sudistes et Nordistes se trucident sur le pont, Blondin commente auprès de Tuco : « Je n’avais encore jamais vu crever autant de monde… »

Les déchirements de la guerre mettent en abyme les déchirements du « pour soi ». Tout y perd son identité, et dans le film de Leone, même les soldats Nordistes sont perçus par Tuco comme Sudistes à cause de la poussière.

Tout apparaît au méchant comme partiel et déchiré – et Tuco le symbolise de façon grotesque, notamment lorsqu’il se déguise en soldat borgne pour mieux faire croire à son engagement et à sa participation à la guerre. L’ordre en soi du monde est un déchirement généralisé, une accumulation de « pour soi » malades et irresponsables ; le méchant comprend alors qu’il n’y a pas lieu d’obéir à cet Ordre comme à un ordre – ce serait se faire déchirer dans la passivité relative d’un conditionnement – mais le méchant sait s’en abstraire pour en profiter activement, d’une façon détachée.

Aussi la Vérité même qu’exprime le méchant est-elle tributaire de cette relativité de l’en soi et sa « dépendance » même en tant que comprenante, c’est-à-dire potentiellement transmise et partagée avec les autres. Comme chez le sophiste, la vérité est toujours particulière pour le méchant, elle est morcelée et gardée « pour soi » sans référence supérieure possible ou garantie, et ainsi, elle prend la forme du secret où, paradoxalement, il est obligé de faire confiance à un plus haut degré que dans l’ordre civil normal et commun. Mais le méchant voit tout en morceaux, selon ses limites, il est donc « au secret ». Pierre Boutang l’analyse ainsi :

Là où être caché n’est pas un simple fait, ni un accident, où la mise à jour coïncide avec la suppression de la chose même – par-delà toute altération –, nous avons affaire à l’inconnaissable, pas au secret ; le possible se dissipe dans l’existant ? C’est « lui » qui dissipe, manifeste sa mort. Le secret se trouve donc à la limite de ce qui cache et de ce qui est caché : il n’y a de secret que dans la limite.[21]

La vérité en tant que secret n’est que confiée. Chez le méchant, la vérité se joue au niveau limite de sa vie, comme marchandage de la vie même, ainsi que le montre Jackson qui donne son secret à Tuco puis Blondin parce qu’il meurt de soif ; de même Tuco et Blondin avant de faire sauter le pont, puis Blondin qui en fait l’enjeu du duel final.

Puisqu’il advient dans cette position vide du partage, provoquant le déchirement du conflit et sa parcellisation systématique, le destin du méchant est l’errance ; il doit composer lui-même avec un monde qu’il décompose ou qui se décompose dans une provocation d’opposition interminable. Le méchant étant à ce point de partage par indépendance, il a donc affaire à un surplus de choix et de vues possibles dont il a à évaluer la pertinence en tant que teneur conflictuelle inéluctable. Si le secret n’est pas l’inconnaissable mais s’exprime dans cet entre-deux limite du conflit, il nécessite donc une forme d’enquête permanente comme on le voit avec Angel Eyes, que ce soit en menaçant, amadouant, payant, faisant torturer et violentant Tuco ou la prostituée amante de Jackson pour obtenir une réponse : un secret se confie, se garde ou s’extorque ; il n’est pas le fruit d’une démarche de connaissance sereine, posée et démonstrative. Le secret est le critère même de la trahison ou de la confiance, il permet de révéler la valeur d’une personne : et le méchant se tient au seuil de cette révélation, car le monde perçu par le méchant est celui qui est toujours un monde à la limite de ses consistances, un monde en guerre. Quand le monde perçu bêtement est celui faussement consistant du confort, lourd d’assistance, celui du méchant est celui d’un monde dans ses contrariétés fondamentales, c’est-à-dire dans les limites de ses dépendances.

Il y a une proximité du méchant avec le sophiste, mais ce dernier se lie à l’utilité politique du moment et au pouvoir légal, quand le méchant ne sert personne, mais se sert. En cela il a l’agressivité dont parle Deleuze, il « contrarie ». Certes, le méchant n’est pas philosophe puisqu’il se sert des « mystifications » et ne les dénonce pas[22]. Mais en cela, il n’est pas tout à fait pris dans la bêtise et ses bassesses : sans trop s’y faire prendre, il peut en rire comme Blondin et Tuco qui font sauter le pont, ou Angel Eyes qui se retire de l’armée sans avoir à se justifier, car le méchant exprime son autonomie particulière en dissimulant ses dépendances,et il produit des conflits d’interdépendances tout en se mettant en situation d’en être indépendant. Comme l’indique Schelling, il a donc une certaine forme de liberté que nous devons à présent analyser.

III. Le monde du méchant

Le méchant s’adresse toujours à l’autre, et même s’il en profite, il se sait tributaire d’une forme de sociabilité irréductible. Il se distingue donc de l’égoïste car il a besoin de l’autre. L’égoïste a une prétention aveugle et bête à l’indépendance ; certes, il se sert des autres comme le méchant, mais il croit pouvoir le faire parce qu’il s’imagine ne dépendre de personne au monde. Au contraire, le méchant sait très bien ses limites de ce point de vue, et c’est pourquoi il sait qu’il devra toujours composer avec l’autre ; le méchant ne nie pas sa dimension sociale, alors que l’égoïste la renie. Dans le film, les personnages profitent les uns des autres, mais ils donnent également aux autres (même si on peut évidemment toujours reconduire cela à un calcul), alors que l’égoïste ne va même pas vouloir donner ; souvent, l’égoïste va même interpréter ce qu’il reçoit de l’autre comme étant déjà propre à lui-même, qu’il ne doit qu’à lui-même sans avoir à remercier qui que ce soit puisqu’il s’imagine être sans dépendance sociale possible. Quand l’égocentrique voit tout l’univers et toute altérité concourir vers son unique existence, l’égoïste vit dans l’illusion de l’indépendance absolue, dans une retraduction stupide de ses évidentes dépendances sociales. Ce n’est pas le cas du méchant qui sait très bien qu’il vit dans une certaine précarité vis-à-vis des autres parce qu’il en profite et doit le faire pour seulement exister. Tuco va soigner Blondin et relever son frère après l’avoir frappé ; Blondin va accompagner un soldat vers une mort digne et partager le butin en part égale avec Tuco alors qu’il aurait pu le tuer ; Angel eyes va respecter ses contrats et payer ses informateurs régulièrement. Le méchant ne pourrait pas faire cela s’il était reconduit à une figure purement égoïste. Il a une structure sociale irréductible pour s’exprimer, il s’adresse donc à quelqu’un, ne serait-ce que parce qu’une méchanceté n’a de sens que sociale en tant que dialogue. Approfondissons ce point.

Dans le Bouquin des méchancetés, François-Xavier Testu écrit un article introductif, « la morale officielle tue, Mais le mot d’esprit vivifie », puis il cite Paul Adam : « Le rire est le propre de la méchanceté » avant de conclure ainsi :

Les manifestations d’esprit de méchanceté, cette acidité spirituelle si l’on veut, sent l’expression du fait que le protagoniste croit encore à quelque chose, ou en tout cas qu’il tient à quelque chose. Ce n’est pas le nihilisme ordinaire de notre époque, dont Thomas Nagel a dit qu’il campait l’homme réduit à son rôle de figurant dans une vie qui ne correspond à rien. Ceux qui ont lancé des méchancetés sont au pire de grands désillusionnés, point des nihilistes. Ils n’adoptent pas la vision de nulle part qui se nourrit d’indifférence et dont le sujet, au moment de parler, est paralysé par le démoniaque. « A quoi bon ? » Ils considèrent qu’il y a encore quelque chose à dire, fût-ce comme sujet de moquerie : pour eux il y a toujours matière à s’amuser en observant, et c’est là le contraire de l’indifférence. (…) Et puis n’y a-t-il pas une nécessité roborative de fêter l’esprit, dans une société où le courant social, ne craignons pas de la dire, l’a un peu trop emporté ? on saluerait la chose, malgré toutes les gaietés disparues, si cela avait fait régner la justice. (…) ces bons mots… nous donnent, malgré quelques outrances, à respirer un air raréfié : celui de la liberté d’esprit. [23]

La méchanceté serait ainsi un instant ouvert à l’inconditionné au cœur du conditionné social, une forme d’irruption évanescente de la liberté hors des liens sociaux soucieux et serrés : le vrai qui se passe de la paix, le dire-vrai cynique qui feint d’ignorer les conséquences de son dire et parle en se déliant de toutes conditions. Aussi le rire est-il bien le témoignage de ce risque de la méchanceté à s’incarner : ce qui fait rire exprime un décalage inhabituel qui propose un autre point de vue hors du sérieux monolithe et au fond conformiste. Mais le méchant est tellement libre et détaché de la situation dans ses méchancetés, qu’il en devient prisonnier, il s’y aliène tout en se sachant dépendant des autres ; car ses prises de distances et mises en perspectives l’éloignant des autres par l’humour, le mettant aussi à distance de lui-même par son extériorisation : le méchant finit donc par habiter la destruction même, c’est-à-dire un milieu désertique.

Le désert advient dans Le Bon, la Brute et le Truand à plusieurs reprises : quand Tuco est fait prisonnier par les chasseurs de prime tout d’abord, mais aussi lorsqu’il est abandonné par Blondin ; quand il se venge de Blondin, et après avoir sauté du train de prisonnier puis attend sur les rails pour détacher ses menottes.

Le méchant apparaît comme nous l’avons vu dans cette faille vide du conflit, à son partage. Ainsi est-il à la fois libre vis-à-vis des deux pôles qu’il arbitre en un sens, mais tout en étant pris lui-même dans cette forme vide d’un enclenchement. Ainsi, le méchant est-il lié aussi à une dislocation qui le rend à la fois libre dans le vide qu’il installe subrepticement comme milieu des oppositions, mais par-là également toujours dans les limites du viable qui menace de se détruire, c’est-à-dire la « désolation » que Heidegger commente ainsi :

On trouve que le monde n’est pas seulement en dislocation, mais qu’il roule au néant du non-sens. Nietzsche dit – qui voyait bien au-delà de tout cela, des sommets où il se tenait dans les années quatre-vingt du siècle passé – Nietzsche dit sur ce sujet cette parole simple, parce que pensée : « Le désert croît… » Ce qui veut dire : La désolation s’étend. Désolation est plus que destruction. Désolation est plus sinistre qu’anéantissement. La destruction abolit seulement ce qui a crû et qui a été édifié jusqu’ici. Mais la désolation barre l’avenir à la croissance et empêche toute édification. La désolation est plus sinistre que le simple anéantissement. Lui aussi abolit, et même encore le rien, tandis que la désolation cultive précisément et étend tout ce qui a forme de désert (…) la désolation de la terre peut s’accompagner de l’atteinte du plus haut standing de vie de l’homme, et aussi bien de l’organisation d’un état de bonheur uniforme de tous les hommes. La désolation peut être la même chose dans les deux cas et tout hanter de la façon la plus sinistre, à savoir en se cachant. La désolation est, à la cadence maximum, le bannissement de la Mnémosyne.[24]

Dans l’ambiance générale du film, nous voyons des personnages en retrait de la Guerre Civile, en recul distant vis-à-vis de la destruction même dont ils profitent cependant : le méchant n’est certes pas nihiliste, mais il sait tirer parti de la destruction, et stimule celle-ci en s’étonnant même avec distance de celle-ci ; en ce sens, il s’étonne de la destruction comme Blondin et Tuco du motif de la bataille, et ces derniers détruisent son motif même (le pont). Mais cette destruction n’est pas dialectique : elle ouvre au vide désertique exponentiel. Le méchant incarne donc la dernière possibilité de vivre dans le désert, c’est-à-dire de vivre la désolation même. Toutefois, le méchant n’est pas désolation même, mais celui qui sait en dernier recours s’adapter à elle. Le méchant n’est pas celui qui va seulement résister à la désolation ou chercher à y trouver et préserver des oasis de fécondité spirituelle, mais celui qui va se limiter à la nature la plus pauvre des échanges, ni utiles ni vertueux, et même souvent en-deçà du plaisir, pour simplement errer et survivre avec et par la désolation fonctionnelle de l’argent[25]. Le désert du film de Leone n’est pas qu’un simple décor, mais il est le support, la substance qui met en abyme les personnages et les fait s’éprouver à leur limite, limite qui révèle peut-être le destin historique actuel : habiter dans le désert, vivre de désolation en méchant. Et nous pouvons suivre là-dessus la reprise de Arendt :

C’est Nietzsche qui, le premier, a reconnu le désert et c’est également lui qui dans son diagnostic et sa description a commis l’erreur décisive : Nietzsche pensait, comme tous ceux qui sont venus après lui, que le désert était en nous. Par ce diagnostic, il révèle qu’il était lui-même l’un des premiers habitants conscients du désert. Cette idée est à la base de la psychologique moderne (…). La psychologie met les choses sens dessus dessous ; car c’est précisément parce que nous souffrons dans les conditions du désert que nous sommes encore humains, encore intacts. Le danger consiste en ce que nous devenions de véritables habitants du désert et que nous nous sentions bien chez lui.[26]

Le méchant est celui qui peut, qui sait et fait habiter dans le désert. Il erre et vagabonde, parce qu’il a perdu son identité ou l’ignore et ne veut pas l’éprouver, parce qu’il est presque, en cela animal « pauvre en monde »[27], et ne se fixe sur rien dans le vide. Il ne créé pas nécessairement le vide et le désert pour autant, mais indique qu’il est encore possible de vivre et prendre du bon temps dans le désert tout en ayant autour de soi souffrance et désolation ainsi que le montre la cruelle vengeance de Tuco qui, du haut de son cheval avec sa petite ombrelle, regarde Blondin marcher sur les dunes en mourant de soif petit à petit.

Le méchant est en ce sens, l’être des limites que flatte la psychologie qui rassure sur la souffrance tout en faisant s’accuser le patient[28], et par-là même étend les capacités humaines d’acceptation sans interroger les principes et la valeur même de quoique ce soit : un problème survient ? « Changez, prenez du recul, et allez voir ailleurs ». C’est là, à notre avis, l’autre sens de la rencontre entre Tuco et son frère qui lui demande de partir : Tuco reçoit des nouvelles de la mort de ses parents, puis justifie sa vie contre son frère qui finit par lui demander pardon ; et Tuco ment ensuite à Blondin qui lui offre un cigare. Le méchant traverse cette vie et règle ses comptes familiaux puis repart, se mentant à lui-même et aux autres pour continuer malgré tout. Car la méchanceté s’adapte, s’adapte ni plus ni moins à tout conflit, toute crise et endure les échecs et menaces en s’habituant à la désolation qui tue en réalité toute mémoire : et plus la psychologie mobilise celle-ci, plus elle la reconditionne, la faisant se perdre elle-même dans un formatage destructeur qu’elle appelle « positif » face au « négatif », pour devenir « plus positif ». Ce film figure et exprime cette douleur même d’un monde de désolation où seule l’attitude méchante réalise une forme illusoirement libre parce qu’elle sent encore des limites : mais sans absolu ou recherche des Fins dernières, même pas sceptiques, elle est libérée de tout, et même du monde puisque celui-ci est devenu pratiquement inhabitable. Ne reste que l’inquiétante figure du méchant : celui qui peut encore prendre son bain dans les ruines comme Tuco, et qui, comme ce dernier avec Blondin, peut encore, malgré la soif, avancer dans le désert général.

Conclusion

Nous aurions pu interpréter le film Le bon, la brute et le truand selon l’image d’Épinal d’un Tuco tour à tour tiraillé par son Ange gardien Blondin et son Tentateur Angel Eyes – ce dernier le dit d’ailleurs explicitement à une dame lors de la pendaison. Mais la signification du méchant en tant que telle n’est pas celle d’une insurrection du Mal contre le Bien, d’une indifférence animale au Bien ou d’un comportement incarnant la « banalité du mal ». Le méchant se place comme intermédiaire déclencheur de conflits ; il dispose des normes ou reconfigure celles-ci par le conflit. En tant que déclencheur par déstabilisation des états dits « normaux », il peut évidemment être qualifié moralement négativement par rapport au Bien ou au Devoir reconnus, il peut être « mauvais » ; mais lui-même ne se définit pas selon ces références puisqu’il perd toute forme d’identité dans le surplomb, le vide entre-deux des pôles qui se forme à travers lui. Le méchant n’est donc ni bon, ni brute, ni truand, il est réfractaire au vrai tout en le cherchant puisque la vérité est alors perçue comme « secret » ; il s’ajuste aux circonstances sans être pour autant un « juste », il s’adapte constamment, témoignant ainsi de ses capacités limites : le méchant étant la forme malléable qui sait supporter et habiter la désolation.

[1] Patrick Brion, Encyclopédie du western, vol. 2 : 1956-2014, Paris, Sidonis Calysta, 2015, p. 618.

[2] Nous renonçons à indiquer un minutage précis des citations et images du film parce qu’il existe plusieurs versions du film qui varient d’ailleurs d’un pays à l’autre, et selon les formats VHS, DVD, BlueRay ou versions télévisée disponibles. Même si la plupart des versions de 1966 sont généralement de 161 minutes (avec en Italie une version de 182 minutes et aux USA la même année une version de 179 minutes à la sortie) et si celle proposée en 2002 dure 178 minutes, il faut aussi noter que Sergio Leone n’a pas eu la main sur le montage final. En dehors de nos évocations des scènes de l’histoire, cela n’aurait donc pas de sens de se référer à cette œuvre en indiquant un minutage.

[3] Nous utilisons le terme « norme » au sens le plus large possible, comme ce qui peut constituer ou instituer une conduite considérée comme valable, et impliquant des obligations.

[4] Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, (1966 ) tr.fr. A. Guérin, Paris, Gallimard, 1991. « (… ) Peu importe ce qu’on pense des travaux de Hannah Arendt – je suis pour ma part très critique à leur endroit – , elle a en tout cas raison lorsqu’elle identifie mal et banalité. J’aimerais formuler cela autrement : je ne dirais pas que c’est le mal qui est la banalité, mais que c’est la banalité qui est le mal – la banalité, c’est-à-dire la forme de conscience et d’esprit qui s’adapte au monde tel qu’il est et obéit au principe d’inertie. Ce principe d’inertie est vraiment le mal radical. » Theodor W. Adorno, Métaphysique, Concept et problèmes, Quinzième leçon – 20 juillet 1965, trad. Christophe David, Paris, Payot, 2006, p. 171.

[5] On pourrait comparer le personnage de Angel eyes à celui conçu par les Frères Coen dans le film No country for the old men (2007), le tueur à gage Anton Chigurh.

[6] Adolf Eichmann au Journal Paris-Presse, 22 avril 1961.

[7] Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la simple raison, tr.fr. J. Gibelin, Paris, Vrin, 1996, p. 78.

[8] Pour plus de détails sur ce sujet, voir notre article du 28 décembre 2016 sur « La luxure » : https://www.implications-philosophiques.org/la-luxure/

[9] Edmund Husserl, Expérience et Jugement, §348, tr.fr. D. Souche, Paris, PUF, 1970, p. 350-351.

[10] Michel Foucault, « Leçon sur Nietzsche, Conférence à McGill avril 1971 » in Michel Foucault, Leçons sur la volonté de savoir (1970-1971), Paris, Gallimard-Seuil, 2011, p. 208.

[11] Georg W. F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé (1830), 1. Science de la logique, §60 add., tr.fr. M. de Gandillac, Paris, Gallimard, 1970, p. 123.

[12] Avec le terme sur-vie, il s’agit d’insister conceptuellement sur le surplomb métaphysique du comportement du méchant : ce dernier ne construit rien de durable, il survit, et ainsi, il se tient toujours aux limites du vital, donc sur-vit, il est en-deçà et au-delà de la vie. Ces éléments sont développés par le propos sur le milieu désertique de la désolation dans lequel évolue le méchant.

[13] Emmanuel Kant, Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, section III, tr.fr. R. Kempf, Paris, Vrin, 1997, p. 34 et p. 35.

[14] Ibid., p. 42.

[15] Jean Nabert, Essai sur le mal, Paris, Cerf, 1997, p. 185.

[16] Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la simple raison, op.cit., p. 79.

[17] Ibid., p. 73.

[18] Friedrich W. J. von Schelling, Œuvres métaphysiques (1805-1821), Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté humaine et les sujets qui s’y rattachent, [346], tr.fr. J-F Courtine et E. Martineau, Paris, Gallimard, 1980, p. 133.

[19] Max Stirner, L’unique et sa propriété (1845), tr.fr R.L. Reclaire, décembre 1899, Paris, P.V. Stock, Éditeur, 1899, p. 18. Disponible et reproduit ici : https://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/unique_propriete.pdf

[20] « Tourmentez donc, anéantissez, détruisez, massacrez, brûlez, pulvérisez, fondez, variez enfin sous cent mille formes toutes les productions des trois règnes, vous n’aurez jamais fait que les servir, vous n’aurez fait que leur être utile. Vous aurez rempli leurs lois, vous aurez accompli celles de la nature, parce que notre individu est trop borné, trop faible, pour que vous puissiez coopérer à autre chose qu’à l’ordre général » (Sade, Histoire de Juliette, partie IV, édition de Hollande, 1797, vol. 8, p. 321 et p 322.). Disponible ici : https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99histoire_de_Juliette/quatri%C3%A8me_partie

[21] Pierre Boutang, Ontologie du secret, Paris, PUF, 1988, p. 39.

[22] Gilles Deleuze, Nietzsche et la Philosophie, Paris, PUF, 1967, p. 120 et suiv. Voir également à ce sujet l’article de Jean-Baptiste Vuillerod, « Penser intelligemment la bêtise : de Deleuze à Stiegler », Implications philosophiques, 23 mars 2018 : « Dans Nietzsche et la philosophie, l’opposition qui vient remplacer la vérité et l’erreur est celle du sens et du non-sens, le non-sens étant l’autre nom de la bêtise. »https://www.implications-philosophiques.org/penser-intelligemment-la-betise/

[23] François-Xavier Testu, Le bouquin des méchancetés, Paris, Robert Laffont, 2014, p. 20 et p 21.

[24] Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ? (1954), tr.fr. A. Beckers et G. Granel, PUF, 2014, p. 35 et p. 36

[25] Nous pensons à ce sujet ce qu’en disait Michel Henry : « L’abstraction de l’argent, le fait qu’il puisse se détacher du corps matériel de la marchandise, exister pour soi, semble lui ouvrir une existence autonome. Dans cette sphère d’existence autonome, l’argent aurait ses lois propres, son devenir propre et ainsi une efficacité propre. L’univers où l’argent vaut pour lui-même serait celui où il agit par lui-même. Cette sphère est celle du capital, qui est fait d’argent, qui est de la valeur d’échange – plus précisément de la valeur qui se valorise, de l’argent qui attend de se transformer en davantage d’argent. Ainsi le capital rapporte un intérêt, un profit, une rente, il y a des taux d’intérêt, de profit, etc. Cette autonomie de l’argent est une apparence, une illusion, que dénonce justement son abstraction, c’est-à-dire le fait que, idéalité pure, l’argent ne subsiste que fondé sur une réalité d’un autre ordre qui le crée constamment et sans laquelle il disparaît » (Michel Henry, Auto-donation, Paris, Beauchesne, 2004, p. 176). Article reproduit sur : http://www.palim-psao.fr/article-10530167.html

[26] Hannah Arendt, « Du désert et des oasis » (1955) in Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Seuil, 1995, p. 137 et p. 138

[27] Martin Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, §62, Paris, Gallimard, 2005, p. 389.

[28] Voir à ce sujet Louis Althusser, « Philosophie et Sciences Humaines » (1963) in Solitude de Machiavel, Paris, PUF, 1998, p. 49-50 et p. 54-55.