Le discours de l’incertitude

Anouk Barberousse – Professeure d’Histoire et de Philosophie de la physique, Université Lille 1 et membre de l’UMR 8163

La connaissance de l’évolution du climat et de ses causes progresse rapidement, mais elle est entachée de nombreuses « incertitudes ». Tel est le vocabulaire couramment employé pour désigner les trous au sein de ce qui est connu, les zones où on ne peut affirmer sans plus de précision que l’on a affaire à de la connaissance en bonne et due forme. Le vocabulaire de l’incertitude est largement utilisé par les climatologues lorsqu’ils s’expriment en tant qu’experts, c’est-à-dire lorsqu’ils se donnent pour tâche de produire des discours dont les destinataires n’ont pas reçu la même formation spécialisée qu’eux et qui n’attribuent pas, de ce fait, le même sens aux mots exprimant les diverses qualités de connaissance que peut produire l’activité scientifique.

Mon but dans cet article est d’analyser le discours de l’incertitude qui a été développé au sein du GIEC, Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat, afin de communiquer aux décideurs politiques et au grand public, de la façon la plus précise et la plus nuancée possible, en quoi consiste la connaissance actuellement disponible sur l’état du climat et son évolution probable. Une telle analyse est destinée à montrer la difficulté de cette entreprise, qui consiste à tenter de rendre explicites des composantes de l’activité scientifique qui restent le plus souvent implicites. Il s’agit de prendre la loupe de la philosophie de la connaissance pour comprendre pourquoi il est si difficile de parler de la frontière entre le connu et l’inconnu à un auditoire dont les normes épistémiques sont complètement différentes.

Je commencerai par présenter le contexte général dans lequel ce double problème d’analyse épistémique et de communication se pose, à savoir la structure de la connaissance de l’état du climat et de son évolution d’une part, et la nature et le mode de fonctionnement du GIEC d’autre part. Je concentrerai ensuite mon analyse sur une note interne au GIEC destinée à guider la présentation des « incertitudes » au sein des Rapports d’Evaluation. Cette note révèle à la fois la prise de conscience des membres du GIEC de l’importance d’une réflexion en profondeur sur la façon dont ils doivent transmettre la finesse de leurs propres analyses épistémiques et la grande difficulté de cette tâche. Je finirai par quelques mots de conclusion sur les spécificités de l’expertise climatique et du discours associé sur les incertitudes.

1. La connaissance du climat et le GIEC

Le climat de la Terre est un objet d’étude complexe, de mieux en mieux connu, mais sans que l’on puisse calculer son évolution avec certitude. Pour comprendre à quelles difficultés se heurtent les climatologues lorsqu’ils doivent parler aux décideurs politiques de ce qu’ils savent et de ce qu’ils ne savent pas sur le climat, il est d’abord nécessaire de présenter en quoi consiste l’étude scientifique du climat. C’est le but de cette partie, qui comporte également un rapide exposé sur le fonctionnement du GIEC destiné à rappeler à quelles contraintes est soumis le discours des climatologues lorsqu’ils s’expriment en tant qu’experts.

1.1 Que savons-nous, que pouvons-nous savoir du climat ?

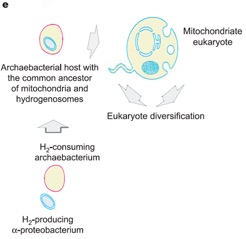

L’évolution du climat est déterminée par les mouvements de l’atmosphère autour de la Terre, qui dépendent eux-mêmes de nombreux facteurs, dont le propre mouvement de la Terre autour du Soleil et les interactions avec les océans. Le coeur de l’étude consiste donc à calculer les effets des mouvements de ces fluides sur les températures et les précipitations sur différents endroits particulièrement importants de la Terre, et en particulier sur les terres peuplées. Pour ce faire, les climatologues disposent d’outils extrêmement précieux : les équations de l’hydrodynamique, qui décrivent les mouvements des fluides (liquides et gaz). Ce coeur théorique de l’étude du climat est pratiquement muet lorsque l’on doit étudier les équations à la main, mais l’arrivée des ordinateurs, puis des supercalculateurs, dont la puissance de calcul est bien supérieure aux ordinateurs de bureau, a transformé radicalement sa puissance prédictive. On a pu passer de modèles grossiers, faute de capacités de calcul, à des modèles de plus en plus précis.

Afin de cerner les parts respectives de connaissance et d’ignorance dans ce que l’on peut tirer des modèles du climat, une comparaison avec d’autres systèmes étudiés par les physiciens peut être utile. Pendant des millénaires, le ciel étoilé a été perçu comme un système présentant de nombreuses ressemblances avec ce que l’on appelle aujourd’hui les systèmes complexes, des systèmes composés de grands nombres de composantes en interaction les unes avec les autres : des régularités y sont repérables, et elles ont fait l’objet d’approches quantitatives dès l’apparition de l’écriture, mais ces régularités sont observées sur le fond d’un ensemble de phénomènes paraissant inaccessibles à la connaissance raisonnée. Avec l’émergence et le développement de la théorie newtonienne, les savants ont progressivement réussi à élaborer une théorie de plus en plus performante pour calculer avec une précision toujours plus grande les mouvements de certains corps célestes. Le système solaire en est venu à apparaître comme un exemple paradigmatique de système physique bien compris, dont la complexité a été domptée par le développement du calcul différentiel (qui permet de représenter non seulement les positions, mais encore les vitesses et accélérations des corps) et des techniques de résolution d’équations, et ce bien avant l’apparition des ordinateurs. Le système du climat, de son côté, est bien loin d’apparaître dans une telle limpidité analytique, puisque les facteurs qui conditionnent l’applicabilité des équations de l’hydrodynamique sont bien plus nombreux et agissants que ceux qui conditionnent l’applicabilité des équations de Newton pour décrire le mouvement des planètes. Si, en ce début de XXIe siècle, les facteurs limitant la précision des équations de Newton sont bien connus (comme on le voit par exemple dans cet exposé de Jacques Laskar : http://www.bourbaphy.fr/laskar.pdf), ceux qui doivent être pris en compte pour pouvoir appliquer correctement les équations de l’hydrodynamique pour comprendre l’évolution du climat sont encore en partie à découvrir. La compréhension scientifique du système du climat est donc encore lacunaire malgré la maîtrise (elle-même encore incomplète, comme on peut s’en convaincre en lisant cette présentation pédagogique : https://sciencetonnante.wordpress.com/2014/03/03/la-mysterieuse-equation-de-navier-stokes/) des équations de l’hydrodynamique.

Il peut sembler étonnant d’insister, comme je viens de le faire, sur le coeur théorique des modèles du climat à une époque où est mise en avant la capacité des ordinateurs à manipuler des quantités considérables de données. Ne peut-on pas concevoir que les supercalculateurs puissent prédire l’état futur du climat à partir des seules mesures disponibles de l’état présent du climat et de ses états passés ? L’engouement actuel pour le traitement des big data (les données qui arrivent en quantité gigantesque depuis qu’on a les moyens informatiques de les stocker) semblent porter l’espoir d’un tel résultat. Et en effet, les sciences du climat sont par essence des sciences fondées sur l’accumulation de données. Ce sont même peut-être les premières sciences de ce type, puisque les scientifiques intéressés par le climat ont été les premiers à constituer des bases de données internationales largement ouvertes. Mais même si la collecte et le traitement automatique des données du climat est une composante importante, en développement rapide, des sciences du climat, ils sont insuffisants pour rendre compte de la compréhension aujourd’hui atteinte par les climatologues. Deux raisons majeures expliquent ce constat : d’une part, les données disponibles sont encore largement insuffisantes, que ce soit sur l’état présent du climat, ou, a fortiori, sur ses états passés ; d’autre part, les supercalculateurs, même si leurs capacités augmentent régulièrement, sont incapables de tirer des données l’information souhaitée sur les états futurs du climat. Le coeur théorique, instrument classique de la compréhension scientifique, est une condition sine qua non de l’évolution du climat.

La comparaison avec la connaissance du système solaire, présentée ci-dessus, soulève une autre question. Il semble que le système solaire soit un cas où la théorie de Newton est appliquée directement, sans qu’il soit besoin de construire un modèle, alors que la connaissance du climat ne paraît envisageable que par l’intermédiaire de ces constructions hybrides, qui ont été un temps la cible des climato-sceptiques. Arrêtons-nous donc un instant pour aborder la question de savoir comment les modèles peuvent véhiculer la connaissance scientifique. Selon une conception courante, les théories sont des représentations plus fiables, plus générales et mieux assurées que les modèles, qui sont des représentations de substitution lorsque l’on ne parvient pas à appliquer directement une théorie. Un modèle peut ainsi contenir des idéalisations (c’est-à-dire des transformations de la représentation physique qui facilitent le traitement mathématique), des simplifications des équations originales, consistant par exemple à supprimer les puissances de termes plus petits que 1, ou d’autres transformations qui les rendraient moins fiables, moins généraux, plus provisoires que les théories (voir par exemple Redhead, M. 1980, « Models in Physics », British Journal for the Philosophy of Science 31(2), 145-163). Cependant, une autre conception, développée depuis une trentaine d’années à partir des travaux de Nancy Cartwright, voit dans les modèles des représentations au contraire plus fiables, en ce qu’elles sont mieux adaptées que les théories aux détails des situations concrètes (Cartwright, Nancy. How the laws of physics lie. Clarendon Press, Oxford, 1983). Leur manque de généralité serait un gage de leur précision. La discussion philosophique sur les modèles s’est considérablement accrue, de sorte qu’il n’est pas possible d’en rendre compte, mais la conclusion suivante peut en être tirée : l’opposition entre théories et modèles qui fait des premières des instruments de connaissance meilleurs que les seconds ne peut plus être considérée comme valide (voir par exemple Morgan, M. et Morrison, M., dir. 1999, Models as Mediators, Cambridge University Press ; Humphreys, p. et Imbert, C. dir. 2008, Models, Simulations, and Representations, Routledge Studies in the Philosophy of Science). L’essentiel de la connaissance scientifique actuelle est obtenu à partir de modèles, et il n’y a aucune raison de penser qu’elle est de qualité moindre que celle qui avait cours avant la fin du XIXème siècle, époque à laquelle la construction de modèles est devenue l’activité scientifique par excellence. Ainsi les modèles du climat, pour provisoires et incomplets qu’ils soient, ne sont pas en tant que modèles des pis-aller d’une connaissance plus haute. Ils sont au contraire le meilleur de la connaissance disponible aujourd’hui sur l’état et l’évolution du climat.

Un dernier aspect doit encore être abordé : comment des modèles multiples et contradictoires pourraient-ils être des véhicules de connaissance ? S’ils produisent des prédictions différentes, c’est bien qu’ils ne peuvent pas toujours prétendre à ce titre, semble-t-il. Il n’est cependant ni erroné, ni absurde d’affirmer que les modèles du climat contiennent le meilleur de la connaissance actuellement disponible sur le climat, c’est-à-dire les hypothèses les mieux fondées sur son évolution future, comme nous allons le voir maintenant. Cela implique de s’interroger sur la façon dont les modèles, à partir de représentations imparfaites et hypothétiques, peuvent malgré tout prétendre à la production d »éléments de connaissance sur lesquels on peut s’appuyer pour prendre des décisions. Tout d’abord, on peut se demander pourquoi les modèles actuels sont différents les uns des autres. C’est parce que leurs concepteurs n’ont pas choisi de représenter tout à fait les mêmes phénomènes, de prendre en compte les mêmes facteurs conditionnant l’application des équations de l’hydrodynamique. Par exemple, certains modèles continuent de ne prendre en compte que l’évolution de l’atmosphère, en négligeant volontairement les interactions avec les océans. Cela leur permet de prétendre à une connaissance plus fine des changements au sein de l’atmosphère, par opposition aux modèles qui représentent le couplage entre océans et atmosphère, mais qui doivent renoncer à une connaissance fine de l’évolution de l’atmosphère. Étant donné que la puissance de calcul disponible est limitée, bien qu’en constante augmentation, de tels choix sont nécessaires. Ils ne compromettent cependant pas l’affirmation selon laquelle les modèles du climat sont les meilleurs véhicules de notre connaissance, car les choix de modélisation sont justifiés au cas par cas, de sorte que l’on sait, dans une certaine mesure, repérer de quelle façon ils affectent la validité des résultats.

On voit donc que l’expression de « connaissance de l’évolution du climat » a un sens différent de « connaissance de l’évolution du système solaire », même si le même mot est utilisé, puisque la connaissance de l’évolution du climat repose sur davantage d’éléments de modélisation. La conséquence en est que l’on ne peut pas utiliser les prédictions des modèles du climat de la même façon que l’on utilise les connaissances sur le mouvement des planètes dans l’industrie des satellites ou les voyages spatiaux. Cependant, on ne peut pas conclure de cette différence que les prédictions tirées des modèles du climat sont à rejeter. Elles comportent une part d’incertitude ou d’ignorance qui est plus grande que celle qui affecte notre connaissance du système solaire, sans que la différence entre les deux entreprises de connaissance puisse être qualifiée de différence de nature. L’exemple de ce que l’on appelle l’incertitude « structurelle » ou « interne » le montre. Une incertitude structurelle provient d’un défaut de connaissance du comportement du modèle lui-même, indépendamment de la comparaison de ses résultats avec les données. Par exemple, dans le cas du système solaire, on ne sait pas exactement comment évoluent les solutions des équations à très long terme. De la même façon, dans les modèles du climat, on doit introduire des transformations des équations de sorte que leurs solutions soient calculables par les ordinateurs, de sorte que l’exactitude de ces solutions n’est pas bien connue non plus. La spécificité des modèles du climat ne réside donc pas dans une propriété, quelle qu’elle soit, qui les rendrait complètement étrangers aux équations qui permettent de prédire les mouvements des planètes. Au contraire, on peut affirmer qu’il s’agit de la même science, mais que c’est la complexité du système du climat lui-même qui empêche de tirer le même type de résultat des modèles.

1.2 De la connaissance du climat aux avis d’experts

Comme on l’a vu, la science du climat n’est pas intrinsèquement différente des autres entreprises scientifiques. En revanche, l’expertise sur le climat constitue un type d’expertise radicalement nouveau, puisqu’il s’agit, pour ce qui concerne le GIEC, d’une expertise globale et qui ne se contente pas de répondre à des questions venues de l’extérieur. Les scientifiques, lorsqu’ils assument la responsabilité d’être membres du GIEC, exposent tout autant les questions qu’ils jugent importantes que les réponses que les modèles sont susceptibles d’apporter. C’est à la présentation du fonctionnement du GIEC qu’est consacrée cette section.

Le GIEC, créé en 1988 à l’initiative de l’ONU et de l’Organisation Météorologique Mondiale, a pour mission de fournir aux décideurs politiques le meilleur de la connaissance sur l’état du climat et son évolution. C’est principalement par la rédaction d’énormes Rapports d’Évaluation que les scientifiques effectuent ce travail qui n’est pas seulement de transmission d’informations, mais doit également comporter des éléments d’évaluation sur les conséquences que l’on peut tirer des résultats des modèles. Les Rapports sont préparés au sein de trois groupes de travail composés de disciplines variées, allant de la physique à la biologie et aux sciences humaines. Comme on l’a vu ci-dessous, « le meilleur de la connaissance sur le climat et son évolution » ne consiste pas en un ensemble de propositions factuelles indubitables, mais plutôt en la présentation des efforts des climatologues pour diminuer les effets sur les modèles de ce qu’ils ne connaissent pas et tirer le meilleur de ce qu’ils connaissent. Il s’agit d’un exercice difficile, subtil, que les scientifiques font en permanence pour eux-mêmes, dans leur propre vocabulaire, mais dont la difficulté est considérablement augmentée par la nécessité que l’évaluation soit intelligible par des lecteurs qui ne participent pas à l’effort de connaissance, qui n’en possèdent pas le vocabulaire, et qui ne maîtrisent pas les types de raisonnement mis en oeuvre. A cette difficulté s’ajoute l’exigence de produire des résumés à destination des décideurs politiques et économiques dont chaque phrase doit être approuvée par l’Assemblée Générale du GIEC, qui rassemble les experts scientifiques, les représentants des gouvernements et ceux d’Organisations Non Gouvernementales. Une partie du texte final des Rapports d’Evaluation est donc une production commune des scientifiques et des représentants des gouvernements. De de fait, les Rapports d’Evaluation du GIEC ont force de norme internationale — on peut juger qu’ils sont peu contraignants, mais leur caractère entièrement public, ainsi que la procédure de rédaction des résumés pour les décideurs politiques fait que ni les gouvernements, ni les responsables économiques ne peuvent ouvertement nier la validité des énoncés des Rapports d’Evaluation.

Le processus d’écriture en commun des résumés pour les décideurs politiques est la première spécificité du travail d’expertise effectué par le GIEC : les avis du GIEC engagent les responsables politiques bien plus que les rapports d’expertise courants, qui sont produits à la demande des politiques, mais sans eux. Au contraire, les responsables politiques sont partie prenante du GIEC. Une autre spécificité des Rapports du GIEC est que l’objet de leurs conclusions est l’ensemble de la planète. En raison du caractère global du système du climat, il est impossible pour un État participant au GIEC de prendre des décisions qui n’affecterait que lui. Les décisions politiques qui s’appuient sur les Rapports du GIEC ne peuvent qu’avoir des effets globaux. C’est là une différence considérable avec les effets des avis d’experts plus courants.

Mais surtout, une spécificité majeure des avis du GIEC est qu’ils sont tout sauf tranchés. Ou du moins, rares sont les éléments de prédiction qu’ils présentent à propos desquels aucun doute ne peut être soulevé. Or, les décisions politiques sont prises au vu des prédictions. Comme on l’a vu, la connaissance de l’évolution du climat est une entreprise d’une grande complexité, qui interdit des affirmations comme « on peut affirmer avec certitude que la température moyenne à la surface de la Terre aura augmenté de 2° d’ici 100 ans ». Les seules affirmations possibles sont accompagnées d’expressions comme « il est virtuellement certain », ou « il est très probable », ou encore « il est probable ». Cela n’est pas inhabituel que des prédictions scientifiques soient ainsi accompagnées de telles expressions, c’est même une modalité courante. Prenons pour exemple les prédictions météorologiques de l’agence américaine NOAA (National Oceanic and Atmosopheric Administration) le 29 mai 2015 : « On peut s’attendre à de fortes pluies sur des sols déjà saturés […] Quelques-unes des tempêtes produiront aussi de forts vents, une ou deux tornades isolées étant possibles » (les italiques sont de moi). Au sein de chaque communauté scientifique, il existe un accord plus ou moins explicite sur le sens à leur donner, sans que la suite de la recherche soit particulièrement affectée par les différences d’interprétation. Ce qui est véritablement inhabituel, c’est que c’est aux décideurs politiques que revient ici la tâche d’interprétation, et que les décisions qui s’ensuivent s’appuient sur les interprétations produites. C’est la raison pour laquelle le discours sur les incertitudes est devenu un objet de réflexion propre des membres du GIEC, comme nous allons le voir à présent.

2. Incertain, probable, vraisemblable : du vocabulaire spécialisé aux mots de tous les jours

Parce que les membres du GIEC se donnent pour tâche d’informer les décideurs politiques sur ce qu’ils savent de l’évolution du climat, ils doivent veiller à produire des discours intelligibles par leurs lecteurs. Il s’agit là d’une spécificité des Rapports d’Evaluation du GIEC : les rapports d’expertise ordinaires sont souvent lus par des conseillers de formation scientifique qui les interprète pour les élus. Ces derniers ne sont pas directement confrontés au vocabulaire scientifique. Dans le cas du GIEC, les décideurs politiques, par l’intermédiaire de leurs représentants, sont non seulement les destinataires directs des rapports, mais sont également responsables de la rédaction des résumés à destination des décideurs politiques. Le rapport courant entre discours scientifique et responsables politiques est donc profondément modifié dans le cas des rapports du GIEC, ce qui impose aux scientifiques des contraintes nouvelles, dont ils ont pris progressivement conscience au fil des 3 décennies de l’existence du GIEC.

Pourquoi la nature même du discours scientifique, et en particulier du discours sur les incertitudes, est-elle devenue un enjeu important pour les scientifiques membres du GIEC ? D’une part, comme je l’ai indiqué ci-dessus, parce que c’est une spécificité des rapports du GIEC que de s’adresser directement aux responsables politiques, sans passer par l’intermédiaire de conseillers susceptibles de produire une interprétation intelligible par quelqu’un qui n’aurait pas de formation scientifique. D’autre part, parce que les rapports du GIEC étant publics, accessibles à tous sur le site internet www.ipcc.ch, ils peuvent faire l’objet d’interprétations de tout un chacun, et en particulier des climato-sceptiques. C’est à la suite de quelques débats virulents, dès les premiers Rapports d’Évaluation, que la question du vocabulaire de l’incertitude s’est posée et elle n’a fait que se renforcer au cours des années.

Pour mieux comprendre la nature de la difficulté proprement rédactionnelle à laquelle les auteurs des rapports du GIEc doivent faire face, il est nécessaire de rappeler un élément de contexte qui est bien connu, mais dont l’importance est parfois négligée : il s’agit du fait que les conclusions des rapports du GIEC s’opposent frontalement aux intérêts de groupes économiques qui sont parmi les plus puissants du monde. En toute connaissance de cause, et de façon volontariste, les membres du GIEC sont donc engagés, de fait, dans un combat politique contre les industriels dont les usines ou les produits sont responsables de la production de gaz à effet de serre. Chacun de leurs rapports est de ce fait scruté ligne à ligne pour traquer d’éventuelles erreurs ou imprécisions qui pourraient être utilisées pour faire douter de leur crédibilité scientifique. C’est le destin commun à tous les rapports du GIEC, depuis le premier. Pour ces raisons, chaque mot écrit dans un rapport d’évaluation possède, par la force des circonstances, un double visage : le visage scientifique habituel, et un visage moins bien contrôlé, offert à l’interprétation éventuellement malveillante de lecteurs qui ne participent pas à l’effort de connaissance de l’évolution du climat.

De ce contexte a surgi une difficulté à laquelle les climatologues n’étaient pas préparés : celle de faire comprendre, hors de leur communauté, la façon dont ils arrivent à leurs conclusions, de sorte que ces dernières soient correctement interprétées. Il s’agit là d’une caractéristique entièrement originale de l’expertise qui est produite par le GIEC : dans les rapports d’expertise courants, seules les conclusions comptent, et non la façon dont on les atteint ; dans un rapport du GIEC, pour éviter que les conclusions soient interprétées de façon incorrecte, il faut en outre ajouter une foule d’autres considérations de nature proprement épistémologiques — et c’est là l’une des raisons pour lesquelles le travail du GIEC est si fascinant pour la philosophie des sciences, puisque les climatologues, poussés par les circonstances, doivent eux-mêmes faire oeuvre d’épistémologues.

Prenons à présent un exemple particulièrement révélateur de la réflexion à la fois épistémologique et communicationnelle à laquelle les climatologues doivent se livrer sous la contrainte du risque de mésinterprétation. Il s’agit d’une Note à destination des auteurs du cinquième Rapport d’Évaluation, parue en 2010, au moment où le Rapport était en cours de rédaction (https://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/uncertainty-guidance-note.pdf). Le sujet explicite de cette Note est le « traitement des incertitudes » ; cependant, la lecture du document montre que « traitement » a ici un sens tout autant épistémologique que communicationnel. Les questions abordées concernent autant la façon dont les différentes sources d’incertitude peuvent être combinées que les mots que l’on doit employer dans le Rapport pour en parler.

La première exigence qui est mise en avant dans cette Note est que le traitement des incertitudes doit être cohérent au sein de l’ensemble du Rapport. Une exigence difficile à satisfaire en raison du grand nombre de communautés scientifiques impliquées dans l’écriture des Rapports. Sans même parler des problèmes liés aux usages et aux interprétations des probabilités (les probabilités sont des fonctions qui prennent leurs valeurs entre 0 et 1 à propos desquelles il n’existe aucun consensus lorsque l’on sort du domaine des mathématiques pour considérer leurs applications, certains considérant que les probabilités représentent des propriétés du monde tandis que d’autres pensent qu’elles représentent des propriétés des sujets qui mènent l’enquête sur le monde), qui varient considérablement d’une discipline à l’autre, on voit ici qu’une première difficulté de taille est causée par l’exigence d’intelligibilité d’une discipline à l’autre : au sein même de la communauté scientifique, donc, mais à travers différentes communautés disciplinaires. Par exemple, alors que la notion de risque est couramment utilisée par les économistes, elle n’est entrée que récemment dans le vocabulaire des physiciens spécialistes du climat, comme on le voit en comparant les quatrième et cinquième Rapports. Les responsables du GIEC affrontent ici un état de fait bien connu des historiens, sociologues et philosophies des sciences, causé par la diversité des vocabulaires et modes de raisonnement propres à chaque discipline (voir par exemple Kuhn, 1962, La structure des Révolutions scientifiques, traduction française Champs Flammarion, chapitre 5). Ce qui est remarquable, c’est que, loin de se contenter d’établir ce constat, ils inventent les moyens de le surmonter par les recommandations exprimées dans la Note.

Considérons à présent quelques exemples des recommandations que contient cette Note. Tout d’abord, ses auteurs conseillent à leurs collègues de s’appuyer sur deux « métriques » pour communiquer le degré de certitude de ce qui est présenté dans le Rapport : une métrique qualitative d’une part, évaluant la confiance qu’ont les rédacteurs dans la validité des résultats présentés, et des mesures quantitatives de l’incertitude des résultats d’autre part, exprimée par des probabilités.

Ce qui est intéressant ici n’est pas tant la recommandation en elle-même que le fait qu’on ait sous les yeux le résultat d’une analyse épistémologique séparant explicitement deux composantes du doute qui peut affecter un résultat : une composante que l’on pourrait qualifier de « subjective », traduisant l’évaluation de la confiance des auteurs du Rapport vis-à-vis de ce qu’ils lisent dans la littérature scientifique dont ils ont pour tâche de produire une synthèse, et une composante probabiliste dédiée à la mesure de l’incertitude. La distinction entre l’évaluation de la confiance accordée à un résultat et la quantification de l’incertitude qui affecte ce résultat a ceci de surprenant qu’on pourrait considérer que si la source d’un résultat ne paraît pas fiable, cela affecte le degré de certitude que l’on peut lui accorder. Ainsi peut-on se demander si cette distinction est bien fondée. À vrai dire, il semble que la distinction visée soit plutôt celle qui sépare les évaluations quantifiables des évaluations qualitatives, qui est associée au présupposé selon lequel le quantifiable relève de l’objectif, puisqu’il est rappelé en annexe de cette Note que le Conseil Inter-Académique, une organisation scientifique internationale à laquelle il a été demandé un avis indépendant sur les Rapports du GIEC, recommande que l’échelle de confiance choisie ne soit pas utilisée pour assigner des « probabilités subjectives » à des résultats mal définis. Les « probabilités subjectives » sont des probabilités inteprétés comme mesurant le degré de connaissance, ou de certitude, des sujets connaissants. Lorsqu’on la lit dans une perspective épistémologique, c’est cette recommandation du Conseil Inter-Académique qui semble constituer un fondement majeur de cette Note, qui interdit l’utilisation de « probabilités subjectives ».

Si l’ensemble du vocabulaire employé dans la Note révèle une sorte de navigation à vue épistémologique, abordant des questions importantes de la théorie de la connaissance, qui étudie à quelles conditions un individu peut être dit posséder des connaissances, ainsi que de l’épistémologie sociale, qui étudie comment les connaissances peuvent être partagées entre plusieurs sujets, sans référence à la littérature pertinente, dans une tentative pour rendre le discours cohérent, la recommandation du Conseil Inter-Académique fait remonter à la surface les remous d’un débat vif sur l’interprétation des probabilités. Le refus affiché par cette institution de travailler avec des « probabilités subjectives » signale une prise de position épistémologique ferme dans un débat qui n’est pourtant pas si tranché même au sein du Cinquième Rapport d’Évaluation, dont les rédacteurs ont pourtant dû suivre les conseils de la Note. En effet, dans le Cinquième Rapport, on peut remarquer que les méthodes bayésiennes, qui calculent l’évolution de la probabilité que l’on attribue à une hypothèse en fonction des données disponibles et qui sont généralement associées à une interprétation subjective des probabilités, cohabitent avec les statistiques classiques, qui cherchent à déterminer le taux de confirmation d’une hypothèse par les données disponibles et qui sont associées à l’interprétation objective des probabilités qui est sous-jacente à la Note sur le traitement des incertitudes. En bref, c’est une sorte de pluralisme épistémologique qui règne dans l’étude du climat, qui, sans s’afficher ouvertement sur le mode du conflit, bat en brèche les conseils de la Note sur le traitement des incertitudes. Mais comme je l’ai indiqué ci-dessus, cette Note n’a pas seulement pour but le « traitement » des incertitudes — expression qui semble désigner un questionnement épistémologique –, elle propose également un « langage calibré » pour exprimer l’incertitude, qui a été en largement mesure respecté par les auteurs du cinquième Rapport, et dont je vais maintenant présenter les caractéristiques.

A la fin de la Note sur le traitement des incertitudes, un tableau présente une correspondance entre des expressions du langage ordinaire, comme « pratiquement certain », « très probable », ou encore « exceptionnellement improbable » et leurs correspondants probabilistes (par exemple, pour les expressions mentionnées, de 99 à 100%, de 90 à 100 %, de 0 à 1%). Ce « langage calibré » doit servir à exprimer la « vraisemblance » de certains événements ou de certaines tendances. Comme indiqué ci-dessous, l’échelle quantitative des probabilités est destinée à être accompagnée d’une échelle qualitative de la confiance que l’on attribue aux résultats présentés. Trois remarques peuvent être faites à propos de cette tentative pour proposer un langage commun pour exprimer les incertitudes inhérentes aux résultats produits par les modèles du climat.

(i) Premièrement, le souhait de formuler un langage unifié pour parler des incertitudes indique une prise de conscience des difficultés d’interprétation que le langage spécialisé des probabilités peut soulever. Cette prise de conscience me semble être le signe des efforts entrepris par les membres du GIEC pour inventer une forme originale d’expertise incluant une communication directe vers les responsables politiques. Une telle invention représente un effort colossal, qui implique des compétences qui sortent du cadre du travail scientifique ordinaire, puisque les scientifiques en activité sont rarement directement en contact communicationnel avec les responsables politiques. On peut raisonnablement faire le pari que ces efforts aboutiront dans le futur à des avancées dans la réflexion épistémologique opérée par des scientifiques confrontées aux questions qui occupent d’habitude les philosophes.

(ii) On peut cependant noter que ce langage unifié mélange des termes techniques du vocabulaire des statistiques et des probabilités, comme celui de vraisemblance, et des termes du langage courant. Le résultat de ce mélange est insatisfaisant, car, face à un terme comme « likely » en anglais, ou « probable » en français, on hésite à lui donner un sens technique ou à le comprendre au sens courant, augmenté de son association avec une probabilité.

(iii) Troisièmement, il peut sembler étrange de vouloir fixer le vocabulaire tant que les questions épistémologiques sous-jacentes, comme celles relatives à l’interprétation des probabilités ne sont pas tranchées à l’intérieur même des communautés scientifiques concernées. Cela revient à mettre la charrue avant les boeufs.

Conclusion

J’ai commencé par présenter les particularités de la connaissance que nous fournissent les modèles du climat. Il s’agit d’une connaissance provisoire, en continuelle transformation, et plurielle, au sens où les différents modèles nous renseignent sur différents aspects de l’évolution du climat sans qu’il soit possible d’en faire une synthèse. On décrit souvent les conclusions que l’on tire de ces modèles comme étant entachées d’incertitudes. Ce vocabulaire est cependant loin d’exprimer la complexité épistémologique de la situation. A cette complexité s’ajoute la difficulté du travail d’expertise sous la forme extrêmement originale qu’ont pris dès le début les Rapports d’Évaluation du GIEC, dont les responsables politiques sont partie prenante. Après avoir analysé les spécificités de cette expertise globale, j’ai concentré mon analyse sur une Note sur le traitement des incertitudes, publiée en 2010 à destination des auteurs du Cinquième Rapport d’Évaluation. Cette note conseille aux auteurs d’utiliser un langage unifié pour parler des « incertitudes » dans la connaissance de l’évolution du climat. J’en ai analysé les différents aspects.

Au terme de cette réflexion, je parviens à la conclusion selon laquelle un travail épistémologique considérable est actuellement en cours au sein du GIEC, commandé par les exigences sévères de l’expertise, mais effectué en quelque sorte à l’aveugle, sans accord préalable sur un aspect essentiel, à savoir l’interprétation des probabilités en jeu. On peut cependant considérer cette étape comme provisoire, et comme porteuse d’avancées futures sur les questions épistémologiques.