Le devoir de croire : zones de contact pragmatique entre Wittgenstein et William James (II)

« La croyance » comme point de contact entre James et Wittgenstein

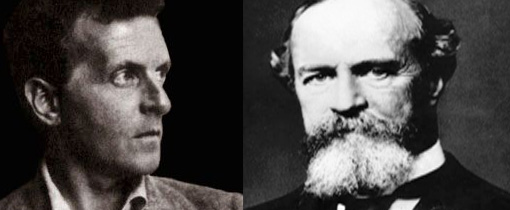

Commençons par prendre les termes de la relation par le bon bout. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) avait 21 ans lorsque disparaissait William James (1842-1910). En bonne logique la relation entre ces deux auteurs est asymétrique, dans le sens où s’agissant de deux générations de personnes distinctes[1]. Wittgenstein a lu le travail de James ce que ce dernier n’a pas pu faire avec celui de son homologue autrichien. À cela s’ajoute le fait historique qui établit qu’il n’y a jamais eu de rencontre physique entre ces deux auteurs. La relation entre James et Wittgenstein est donc unilatérale, elle ne va que de l’un vers l’autre, ce qui est une manière de parler d’influence :

Il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le caractère d’un homme puisse être influencé par le monde extérieur (Weininger). Car cela veut dire simplement que, conformément à ce qu’enseigne l’expérience, les hommes changent avec les circonstances. Demande-t-on comment l’environnement d’un homme pourrait exercer sur lui une contrainte sur l’élément éthique en lui – la réponse est alors qu’il a beau dire : « Aucun homme ne doit être obligé », néanmoins, dans certaines circonstances, il agira de telle et telle manière. (Wittgenstein, 2002 : 158)

Mais elle est aussi affaire de médiation par des personnes ou par les ouvrages de James que Wittgenstein a lus ou consultés, soit pour méditer certaines questions, comme celles de la foi et de l’esprit. En cela le personnage de William James tout comme celui d’auteurs comme Karl Kraus, Lichtenberg, Tolstoï ou Kierkegaard, constitue un élément de l’environnement intellectuel de Wittgenstein. En ce sens, l’environnement exerce une action sur le sujet qui y déploie son existence. Mais l’influence de l’environnement n’est pas totale : il y a toujours des espaces de vie où l’influence n’a pas accès[2]. Aussi, des livres de James comme La volonté de croire ou Le pragmatisme sont passés complètement inaperçus pour l’esprit critique de Wittgenstein et il n’est pas insensé de croire que leur accueil par celui-ci n’aurait pas été loin de rejoindre le point de vue critique de Bertrand Russell adressé à cette partie de l’œuvre de James caricaturée comme étant une philosophie faite sur mesure pour légitimer, a posteriori, la culture capitaliste de l’appât du gain de l’homme d’affaire américain. Par contre des œuvres comme Les variétés de l’expérience religieuse ou Les principes de psychologie avaient tous les faveurs de Wittgenstein, comme cela avait pu être le cas des écrits de James sur l’empirisme radical pour Russell.

En 1912, Wittgenstein confie dans une lettre adressée à ce dernier que la lecture des Variétés de l’expérience religieuse lui fait beaucoup de bien (Nubiola, 2008 : 412), comme en un certain sens cela avait pu être le cas avec le livre d’Otto Weininger (1880-1903) Sexe et caractère. Ray Monk, comme d’autres commentateurs, s’interroge sur le fait de savoir pourquoi Wittgenstein a pu prêter autant d’intérêt à son compatriote viennois, tant la psychologie que Weininger présente dans son livre est primaire et traversée de préjugés, de confusions et de sexisme (Monk, 1997 : 38). Wittgenstein, en dépit du voile de lacunes, décèle dans le personnage de Weininger et dans sa mort tragique en forme de suicide, les traits du génie : « On pourrait dire : le génie c’est le courage dans le talent. » (Wittgenstein, 2002 : 100). À propos de Weininger, Wittgenstein tient à souligner que le génie c’est aussi le courage de défendre ses convictions, c’est-à-dire la teneur de ses obsessions. C’est l’esprit qui se focalise sur un point pour en fixer le scintillement. Le génie n’a, en ce sens et à la différence du talent, rien à voir avec la réussite et la reconnaissance. Ce n’est pas la consécration d’un art, mais c’est plutôt l’éloge d’une passion. Le talent est affaire de goût, le génie est lui un problème d’ordre d’éthique. Mais le génie rime aussi avec l’idée de tourment. Il n’échappera à personne que la vie de Wittgenstein peut aussi se comprendre comme une suite de tourments dont l’épicentre aura été son rapport avec la mort, celle de ses proches (on songera aux suicides de ses deux frères, Hans et Rudolf ou à la mort de son ami David Pisent en 1918) et avec la sienne comme parallélisme omniprésent et oppressant de son existence. Wittgenstein n’est pas loin de concéder une dose de génie au William James des Variétés de l’expérience religieuse[3], par le simple fait qu’il considérait le philosophe nord-américain comme étant profondément humain : « Soyons humains. » (Wittgenstein, 2002 : 89) ou encore « L’homme est la meilleure image de l’âme humaine. » (Wittgenstein, 2002 : 113). C’est-à-dire soyons ces êtres tourmentés et en lutte contre eux-mêmes, faisant de l´éthique un perfectionnement de leur existence au service de la vie des hommes en société.

À la différence de Durkheim, qui aborde l’étude de la religion par le haut, c’est-à-dire par l’institution et le lien qu’elle engendre entre les hommes convertis en communiants, William James prend pour point de départ le sentiment religieux, la religiosité :

Les sentiments, les actes et les expériences d’hommes particuliers dans la solitude, dans la mesure où ils s’emploient à entretenir une relation avec ce qu’ils considèrent être la divinité. (James, 1999 : 34)

Le croire et non pas le faire croire constitue le versant sur lequel se situe la position de William James. En d’autres termes, la perspective de James met l’accent sur la religion du cœur au détriment de la religion institutionnelle[4]. Mais on remarquera également que, comme le dit Wittgenstein, on ne peut pas inventer un langage comme institution de pratiques, sans inventer au préalable une forme de vie qui l’exprime, la religion comme institution ordonnée de croyances peut difficilement se passer de l’expérience religieuse, parce que ce serait comme un édifice sans fondation. Aussi, si les religions peuvent disparaître ou passer de mode, il n’en est pas de même du sentiment religieux qui semble consubstantiel à « l’âme humaine ». En ce sens, Dieu est la propriété de celui qui croit en lui.

Aussi le sentiment religieux des Variétés de l’expérience religieuse passe outre les religions instituées, puisque chaque sujet a pour ainsi dire une idée et une pratique de « son » Dieu et il n’est pas besoin – et c’est là l’un des points le plus important de la thèse de James – de connaître la liturgie ou la théologie pour croire et être en religion, c’est-à-dire en contact avec la divinité. Ce sentiment est par conséquent universel et va au-delà des appartenances à telle ou telle religion et des domaines et des situations où son exercice a lieu (Schaffhauser, 2010). Il est vrai aussi que pour James la religion, par l’entremise de la religiosité de tout un chacun, contribue à grandir l’Homme, concourt à son élévation et au repoussement de ses limites. En un sens, la religiosité jamesienne est ce qui enjoint à faire de l’homme un projet d’humanisation de l’homme par l’homme. C’est encore pourquoi l’idée de religion comme fruit du sentiment religieux va bien au-delà des religions instituées. Par là, James introduit la thèse d’un accroissement du sacré par delà la sphère du religieux.

Le livre des variétés de l’expérience religieuse paru en 1902 est, en un sens, le moins pragmatiste de toute l’œuvre de William James. Il anticipe, néanmoins, de manière idéelle Le pragmatisme publié en 1910, parce qu’il en constitue l’une des origines théoriques et d’une certain façon le fondement épistémologique en faisant de la croyance le point de chute et le point de départ de l’agir, ainsi que sa meilleure compagne (James, 1920 : 245-311). Le sentiment religieux, dont parle James, habite deux sortes d’âmes, celles qui sont saines et celles qui sont malades. Dans la religion des âmes saines, le mal n’est pas un interlocuteur des hommes qui se rangent sous cette bannière. C’est un monde d’optimisme, sans péché, sans chute et sans besoin par conséquent de confession et de rédemption. C’est un monde de ciel bleu : un monde originel, c’est-à-dire de la première fois. Le mal brille par son absence. Mais il s’agit aussi d’un monde sans relief et peu propice aux actes de création et de révolution qui agitent les âmes tourmentées. C’est un monde sans martyrs, sans passion et sans obsession. C’est aussi le monde qui, sur le plan personnel et intellectuel, intéresse le moins William James et encourage le moins la fécondité de sa pensée. Ou comme dirait Musil l’âme saine correspond à un homme moyen celui de la probabilité, c’est-à-dire de la morale. En revanche, le monde des âmes malades est un monde ou s’épanouit la possibilité ; c’est aussi le domaine de l’éthique (Bouveresse, 1993 : 153-170), entendue comme l’expérience du bien à l’état pur. Ce monde des esprits malades est un espace et un temps pour la création. C’est un monde ou l’homme peut rencontrer le génie. Mais comme c’est le cas avec l’esprit mélancolique de Wittgenstein, être un génie ce n’est pas génial.

Si Wittgenstein a autant prêté d’attention à ce livre de James, c’est comme, il est dit plus haut, parce qu’il se sentait concerné par la thèse du philosophe américain sur les âmes malades nées deux fois. Le mysticisme de Wittgenstein tenait à la fois de son génie et de son esprit hanté par le mal. Parler de l’individu Wittgenstein, c’est parler d’une âme profondément dépressive. La rencontre de ces deux traits dans la personnalité du philosophe austro-britannique a eu pour effet de produire en lui une lutte constante contre sa propre vanité intellectuelle et une persévérance pour être à la hauteur de la tâche que représente être un génie. La question est alors à quel moment serait intervenu cette seconde naissance laquelle aurait donné lieu à une certaine forme d’ascétisme qui a caractérisé la vie de Wittgenstein et dont les traits – comme le rappelle James – sont la chasteté (et c’est là tout le thème du dégoût de Wittgenstein pour son homosexualité à peine refoulée et pour sa propre sexualité en général), le vœu de pauvreté (il fait don à ses frères et sœur de la colossale fortune dont il hérite après la mort de son père Karl) et l’obéissance, c’est-à-dire l’observance à une ligne de conduite personnelle rattachée à une culture située : « La culture est comme une observance. Ou du moins elle présuppose une observance. » (Wittgenstein, 2002 : 157). Celui que les spécialistes, philosophes et biographes, de Wittgenstein ont fini par baptiser du qualificatif de « second Wittgenstein » correspond à cet être né une seconde fois d’abord à la vie et ensuite à la philosophie. C’est, en un certain sens, parce que Wittgenstein a été instituteur sans succès dans le Tyrol, à Trattenbach, Puchberg et Otterhal, entre 1920 et 1924, puis jardinier dans le couvent de Hütteldorf et employé à bâtir une maison pour sa sœur Gretl, à Vienne, c’est-à-dire dans ce que les wittgensteiniens appellent les années perdues, que s’est construite cette seconde naissance, l’avènement d’un nouveau Wittgenstein qui allait prolonger l’œuvre du précédent, conscient du « devoir de génie » qui lui incombait de réaliser. Cette seconde naissance prend la forme d’une confession, l’expulsion d’une conviction longtemps tenue pour vérité absolue à l’origine d’une nouvelle forme de vie :

Une confession doit être une partie d’une vie nouvelle. (Wittgenstein, 2002 : 73).

La confession a peut-être été plutôt un processus fait de rencontres avec des personnalités comme l’économiste Piero Sraffa qui le met sur la voie des Recherches philosophiques, des formes de vie et de leur jeu de langage ou des situations sociales et politiques comme l’anschluss qui voit son pays être annexé en 1938 par l’Allemagne nazie.

Tout ce qui précède nous permet de comprendre un peu mieux les origines de la conversion de Wittgenstein en un homme et en un philosophe singulier, mystérieux, détaché du monde des « mortels » et certainement en un personnage envoutant[5]. Le besoin constant chez Wittgenstein de s’extraire du monde et de partir loin ailleurs pour être seul ou seulement accompagné par un proche est un élément allant dans le sens de la religiosité de l’âme malade qu’était l’auteur de La certitude, livre par ailleurs qui aurait très bien pu s’intituler « Du doute ». Tous ces doutes qui ont fait la grandeur de l’effort wittgensteinien visant à défaire les nœuds que la pensée philosophique avait noués tout au long de son histoire quitte à la détruire avec tous ses héritages et à finir par dissoudre la philosophie dans la description des usages du langage ramifiés en jeux situés au cœur de différentes formes de vie. Sur ce point la démarche wittgensteinienne s’inscrit dans le pragmatisme de Peirce et de James, dont l’objectif était de clarifier la pensée et de recourir à l’action, c’est-à-dire la recherche, pour écarter du chemin de l’enquête les faux problèmes. Les séjours en Norvège en 1936 (neuf mois), 1937 et 1950, en Irlande en 1934 et avec pour point d’orgue celui qu’il passe à Galway en 1947 dans la solitude absolue, sont une pièce sensible versée au dossier de l’âme malade qu’était Wittgenstein. On est en droit d’imaginer que si James avait pu être contemporain de Wittgenstein ses exemples sur l’âme malade se seraient enrichis avec le cas du philosophe viennois. Le mysticisme de Wittgenstein et d’un certain point de vue sa religiosité s’est construite aussi sur le renoncement : aux honneurs, aux palmes académiques, à la richesse et à la consécration universitaire[6], à tout ce qui aurait pu constituer un voile social entre lui et son génie.

En dépit du prix à payer, de la mélancolie et des tourments qu’occasionne une vie de génie – le courage dans le talent – Wittgenstein n’a jamais cessé de croire en lui avec le risque de céder à la vanité et de se détourner de la mission qu’il s’était assigné : apporter un nouveau souffle à la philosophie. Le contenu de cette mission n’est pas sans lien avec la quête de l’ordinaire et l’amélioration du moment dont parle Henry David Thoreau (Pérez Chico, 2004 : 312). Ce souffle penche dans le même sens que le mouvement pragmatiste comme élan des hommes faisant de la philosophie une activité en marche au service de l’amélioration de notre rapport au monde. Sa vie a ressemblé à celle d’un ascète et comme c’est souvent le cas en pareilles circonstances, nous avons affaire à un personnage charismatique, c’est-à-dire au « pouvoir créatif révolutionnaire dans l’histoire » (Taylor, 2003 : 31) et on pourrait rajouter concernant Wittgenstein, « dans l’histoire de la philosophie ». Quel peut-être le lien entre ce complexe d’attitudes qui caractérise la personnalité mystique de Wittgenstein avec le pragmatisme de James et le pragmatisme de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ?

Celui qui a établi le mieux ce lien en construisant un pont solide unissant Wittgenstein et le Vieux Continent aux précurseurs du pragmatisme américain et à l’Amérique, c’est Stanley Cavell (1991). Le programme de la philosophie du langage ordinaire se tient pour ainsi dire en creux dans la pensée d’un Ralph Waldo Emerson (1803-1882), ainsi que la juste posture grâce à laquelle le philosophe se doit d’affronter les questions de cette philosophie qui consistent à ramener vers leur bercail les mots que nombre de traditions philosophiques ont laissé partir en vadrouille (Cavell, 1991 : 40). En outre, Emerson fixe une double échéance à celui qui veut penser comme un philosophe digne de ce nom :

Pour Emerson penser est un double processus ou un seul processus à deux noms « transfiguration et conversion ». La première doit s’entendre comme une opération rhétorique pour que s’accomplisse la conversion ou transfiguration des mots. (Pérez Chico, 2004 : 323).

La prose et les aphorismes de Wittgenstein serait une illustration de ce principe : registre de la métaphore pour créer dans les esprits de nouvelles images et de nouvelles manières de voir les problèmes philosophiques et simplicité de l’expression comme conversion, c’est-à-dire comme humilité du philosophe qui « doit lutter dans la langue et être en même temps en lutte avec celle-ci. » (Wittgenstein, 2002 : 65). La parcimonie devient alors vertu philosophique. L’attitude stylite, soit un moment important de vie du philosophe pour scruter les détails de la vie quotidienne et viser leur réhabilitation quitte à inhabiliter la pensée philosophique. Comment ne pas voir dans les retraites de Wittgenstein, en Norvège, en Irlande et ailleurs un rappel au Walden du plus fameux des disciples d’Emerson, Henry David Thoreau (1817-1862), et une affinité chez Wittgenstein avec la démarche de « simplicité volontaire » érigée en principe de vie par Thoreau[7].

Emerson, Thoreau et Walt Whitman (1819-1892), en tant que représentants de l’âme américaine en train de se faire, ont pu servir de point d’appui pour des pragmatistes comme James ou Dewey, l’un préoccupé entre autres par le sentiment religieux et l’autre par la vie en démocratie. C’est par l’entremise du premier de ces deux derniers que l’idée d’un processus de la confiance en soi a pu gagner l’esprit de Wittgenstein, puisque pour croire il faut commencer par avoir confiance en soi. Là se tient aussi l’importance pour Wittgenstein des Variétés de l’expérience religieuse. C’est un livre qui lui a redonné confiance en lui. Partant de sa lecture, Wittgenstein a pu croire en sa philosophie et au cours sinueux qu’elle a pu suivre pour se frayer un chemin entre le rejet, la mécompréhension et la platitude des applaudissements et des louanges béats. Sans confiance la croyance ne fait pour ainsi dire que claudiquer. Wittgenstein a pu alors penser de lui-même que, sur le plan philosophique, il avait vu juste. En ce sens, le Tractatus aura été l’échelle indispensable et pourtant inutile, une fois arrivé en haut, pour accéder aux Recherches philosophiques. C’est pourquoi l’âme malade de Wittgenstein repose paradoxalement sur une confiance en soi qui est de l’ordre d’une révélation faite de deux termes. La première renvoie à nouveau à Thoreau : « Une grande partie des hommes vit dans un état de désespoir tranquille. » (Pérez, Chico, 2004 : 326). La mélancolie de Wittgenstein énonce tout haut ce que la plupart des hommes tait : les difficultés de la condition humaine. La seconde tient au fait que tout dans la philosophie a toujours été là sous les yeux du philosophe : le substantif n’a jamais servi de paravent ontologique à la substance. Il y a là une célébration de l’ordinaire et une désacralisation de la pensée philosophie en tant qu’activité spéciale.

D’une façon générale, le thème de la confiance n’est pas absent dans le pragmatisme de James, loin de là : « Le sentiment de confiance fait de l’expérience un domaine de l’expérimentation. Il est donc la condition de tout acte de création. » (Lapoujade, 1997 : 87). James relie cette question à la constitution d’une communauté de croyants. La confiance, c’est l’idée qu’il ne faut pas tourner le dos au monde dans lequel nous vivons, tout simplement parce qu’il n’y en a pas d’autre. Il est notre seul terrain d’existence. C’est pourquoi aussi Wittgenstein s’est employé, au moins dans la deuxième moitié de sa vie d’homme et de philosophe, à garder le monde, celui des formes de vie et des jeux de langage, et à changer la philosophie. De confiance muée en croyance philosophique, la philosophie de Wittgenstein s’est affirmée et affermie en devenant un puissant recours thérapeutique pour guérir la philosophie de son ensorcellement par le langage. Comme l’écrit Wittgenstein : « Crois donc ! Cela ne fait pas de mal. » (Wittgenstein, 2002, 108) ; c’est-à-dire, laisse toi guider par le propre travail que tu es en train d’accomplir sans dévier de ta route. La foi religieuse est de toute façon la marque d’une confiance (Wittgenstein, 2002 : 143), celle de croire qu’il est possible d’agir selon ses convictions.

Conclusion : James, Dewey et quel pragmatisme pour Wittgenstein ?

Le pragmatisme est un mouvement philosophique et scientifique qui ne se compose pas de disciples, mais qui héberge des pionniers prêts à prendre des risques au nom de leur domaine de compétence scientifique et intellectuelle et au nom de leur engagement humain, c’est-à-dire démocratique pour des auteurs comme Dewey. Wittgenstein est sans doute l’un de ces pionniers. Il ouvre une voie nouvelle qui ramifie un peu plus l’étendue du pragmatisme et de la philosophie en général. Néanmoins, ce que tend à montrer l’attachement de Wittgenstein pour le livre de William James sur le sentiment religieux et son expérience ne relève pas à proprement parler du domaine de la philosophie au sens classique, ou plutôt il devrait s’agir de philosophie si toutefois la vie y occupait une place de choix. Des pragmatistes comme James ou comme Dewey ont toujours pensé que la meilleure chose qui pouvait arriver à la philosophie c’était de réincorporer la vie en elle – l’instant des hommes.

En dépit de nombreuses différences, leur pragmatisme était forcément extraverti. Ils pointaient en direction du milieu vivant, de l’action et de l’interaction des hommes sur celui-ci et avec celui-ci et de l’évolution de leurs efforts dans celui-ci. L’un comme l’autre se sont employés à ancrer le pragmatisme dans le milieu universitaire, afin d’en faire un outil – surtout Dewey dans le cadre de ce qu’il appelait l’instrumentalisme – au service de la construction de l’Amérique et de ses institutions comme l’école. Malgré leurs précautions, leur bon sens et la préoccupation constante de Dewey pour le sort de la communauté des hommes socialement situés[8], l’un comme l’autre agissaient depuis le haut de la citadelle. Leur pragmatisme était aussi un pragmatisme d’intellectuels reconnus, un pragmatisme d’entrepreneurs d’idées. Et pour Dewey un pragmatisme de réformateur. En paraphrasant Wittgenstein à propos de Dieu et de la religion (Wittgenstein, 2002 : 114), leur façon d’employer le mot « Amérique » n’indiquaient pas qu’ils visaient, mais bien plutôt ce qu’ils avaient en tête : faire de l’Amérique un projet visant l’amélioration de la vie collective. Croire en l’Amérique était déjà pour eux se disposer à agir : « Mais il y a quelques tendances à croire partout où il y a quelques tendances à agir ». (Deledalle, 1971 : 80).

Cet engagement moral avec le sort de l’Amérique, surtout chez Dewey mais d’une certaine façon présente aussi dans le James du Pragmatisme, n’est pas un sentiment qu’aurait pu éprouver Wittgenstein vis-à-vis de son Autriche natale, de sa seconde patrie, le Royaume Uni ou de l’Europe en général, à l’exception sans doute de l’Union Soviétique dans laquelle Wittgenstein voyait – comme du reste Dewey pratiquement à la même époque – l’image d’une société en marche ayant aboli les hiérarchies héritées au profit d’un ordre nouveau fondé sur des valeurs collectives. Cependant Wittgenstein n’était pas, même à ses moments perdus, un philosophe social préoccupé plus que cela du sort de ses contemporains, même s’il a pu déplorer à maintes reprises la mainmise de l’idéologie du progrès sur les consciences de son temps. Contre l’alignement de la philosophie aux contraintes académiques, sociales ou politiques, le second Wittgenstein a d’une certaine façon contribué à construire une philosophie non alignée, avec un style inclassable et un propos déroutant même pour des philosophes aussi avertis que Bertrand Russell.

Revient alors à l’esprit une question : À quoi pourrait bien ressembler le pragmatisme de Wittgenstein surtout si l’on fait de ce qualificatif philosophique une caractérisation du lien unissant Wittgenstein à William James, un trait d’union qui déborde les seules limites de l’intérêt soutenu qu’il a pu porté aux Variétés de l’expérience religieuse ? C’est en paraphrasant cette fois William James que je vais tenter une première réponse à cette question compliquée[9]. C’est la voie de la simplicité que semble avoir choisi Wittgenstein sans qu’il n’en ait jamais explicitement formulé le vœu. Son pragmatisme est celui des sentiments, pas celui « de la tête ». C’est aussi un pragmatisme du bon sens ordinaire rechignant à monter les étages de la théorie et lui préférant l’inlassable effort de description de nos coutumes langagières. Un pragmatisme de l’usage et des signes au service de l’amélioration du moment ordinaire :

Tout signe isolé paraît mort. Qu’est ce qui lui donne vie ? C’est dans l’usage qu’il est vivant. A t-il lui-même le souffle de la vie ? Ou bien l’usage est-il son souffle? (Wittgenstein, 2004 : §432).

J’ai tenté de montrer dans un article consacré au regard porté sur les Mennonites du Mexique (Schaffhauser, 2004), l’importance de la question de la foi chez Wittgenstein à partir d’un commentaire fortuit au sujet des mormons qui le fascinaient, remarque qu’il adresse à son interlocuteur d’alors, Oets Kolk Bouwsma (2001 : 39). Avoir la foi pour Wittgenstein, c’est y croire dur comme fer pour traverser les épreuves de la vie, et pour croire de la sorte il faut avoir confiance dans son destin, même si celui-ci n’est qu’une vague indication sur la route qu’il faut à la fois suivre et tracer. Comprendre celui qui croit, c’est faire comme lui et chausser de gros souliers pour franchir un pont éventré de fissures. Il ne faut pas trop se poser de questions. Là se tiennent le pragmatisme de la foi et celui de la religion personnelle dont parle William James : ainsi, être mormon, c’est d’abord croire que l’on est personnellement mormon, avant d´être rattaché collectivement à la communauté de ceux qui font partie de ce tout religieux. C’est pourquoi, le pragmatisme de Wittgenstein est un pragmatisme du bas et un pragmatisme de la charité philosophique pour son propre sort et celui des autres. Un pragmatisme qui, au bout du compte, n’a pas besoin d’être revendiqué pour donner forme à un projet philosophique aussi original que celui qui a guidé les Recherches Philosophiques. Un pragmatisme personnel, c’est-à-dire un pragmatisme du cœur.

Philippe Schaffhauser sociologue, Centre d’Études Rurales, Colegio de Michoacán, Zamora, Mexique.

Né à Wixhausen (All.) en 1964, Philippe Schaffhauser est docteur en sociologie et chercheur au Colegio de Michoacán, au Mexique, et membre du Système National des Chercheurs (SNI, niveau II.). Auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le Mexique dont les thèmes recouvrent ceux des migrations mexicaines aux États-Unis et des identités culturelles, il étudie également la relation entre le pragmatisme et les sciences sociales et est l’auteur d’un essai wittgensteinien sur le football comme forme de vie culturelle. Il est notamment l’auteur de :

Football et philosophie. Ou comment joue-t-on au ballon rond ici et ailleurs ?, Paris, L’Harmattan, coll. Espaces et temps du sport, 2008 115 pages.

« Indigénisme et pragmatisme au Mexique : L’expérience éducative de Moisés Sáenz Garza », Journal de la Société des Américanistes, 2010, 96-1, 28 p.

« Reflexiones acerca de una paradoja: El relativismo etnocéntrico del pragmatismo » 35 p. in Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, Nú. 120, Vol. XXX., 2009, otoño.

Bibliographie :

Barzun, Jacques, 1986, Un paseo con William James, México: Fondo de Cultura Económica.

Bouveresse, Jacques, 2007, Peut-on ne pas croire ? Sur la vérité, la croyance et la foi, Marseille : Agone, coll. Banc d’essais.

Bouveresse, Jacques, 1993, Robert Musil. L’homme probable, le hasard, la moyenne et l’escargot de l’histoire, Paris : Les Éditions de l’Éclat.

Bouwsma, Oets Kolk, 2001, Conversations avec Wittgenstein (1949-1951), Traduit de l’anglais par Layla Raïd, Marseille : Agone, coll. Banc d’essais.

Cavell, Stanley, 1991, Une nouvelle Amérique encore inapprochable. De Wittgenstein à Emerson, Paris : L’éclat, coll. Tiré à part.

Cavell, Stanley, 1980, Senses of Walden, San Francisco: North Point Press.

Chauviré, Christiane, 1989, Ludwig Wittgenstein, Paris : Seuil, coll. Les contemporains.

Deledalle, Gérard, 1971, Le pragmatisme, textes choisis et présentés Paris : Bordas.

Glock, Hans-Johann, 2003, Dictionnaire Wittgenstein, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque des idées.

Goodman, Russell, 2002, Wittgenstein and William James, Cambridge: Cambridge University Press.

Hacking, Ian, 1996, Representar e intervenir, México, Paidós, UNAM, 1996.

James, William, 1999, Las variedades de la experiencia religiosa, Barcelona, Península.

James, William, 1998, La signification de la vérité, Lausanne : Antipodes, coll. Écrits Philosophiques, Antiloches.

James, William, 1920, Le pragmatisme, Introduction de Henri Bergson, Paris : Flammarion.

Lapoujade, David, 2008, Fictions du pragmatisme. William et Henry James, Paris, Les Éditions de Minuit.

Lapoujade, David, 1997, William James. Empirisme et pragmatisme, Paris : Presses Universitaires de France, coll. Philosophies.

Monk, Ray, 1997, Ludwig Wittgenstein. El deber de ser genio, Barcelona: Anagrama.

Nubiola, Jaime, 1995, “W. James y L. Wittgenstein: ¿Por qué Wittgenstein no se consideró pragmatista ?”, Anuario Filosófico, Servicio de Publicación de la Universidad de Navarra, Pamplona.

Nubiola, Jaime, 2007, “La abducción o lógica de la sorpresa” in Razón y palabra, revista electrónica latino-americana. www.razonypalabra.com

Peirce, Charles Sanders, 1984, Textes anticartésiens, rassemblés et commentés par Joseph Chenu, Paris : L’aubier.

Pérez Chico, David, 2004, “Stanley Cavell. Escepticismo como tragedia intelectual. Filosofía como recuperación del mundo ordinario”, Tesis de Doctorado, San Cruz de Tenerife: Universidad de la Laguna.

Putnam, Hilary, 1999, El pragmatismo. Un debate abierto, Barcelona: Gedisa.

Raïd, Layla, 2004, « Wittgenstein et Dostoïevski. L’exploration formelle de la subjectivité » in Europe, revue littéraire mensuelle, numéro 906.

Redpath, Theodore, 2001, Wittgenstein à Cambridge. Souvenirs d’un disciple, Paris : Science Infuse.

Rorty, Richard, 1993, Conséquences du pragmatisme, Paris : Seuil.

Rosat, Jean-Jacques, 2004, « Expérience chez James et Wittgenstein », communication présentée à l’occasion du Colloque International « William James et l’empirisme radical », Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, laboratoire Execo, Expérience et Connaissance.

Sanfélix Vidarte, Vicente, 2007, “Una alma enferma. La experiencia religiosa de Wittgenstein a la luz de Las Variedades de la experiencia religiosa de William James.” in Diánoia, Vol. LII, número 59, noviembre.

Schaffhauser, Philippe, 2010, « La religiosité des sans papiers mexicains de Deer Canyon, États-Unis », pp. 37-56 in ALHIM, Migrations, religions et intégration, numéro 20, Université de Paris 8.

Schaffhauser, Philippe, 2004, « En regardant les Mennonites au Mexique: anti-anti-ethnocentrisme d’ici et de là-bas », pp. 45-57, in Esprit Critique, Vol. 06, Numéro 01.

Taylor, Charles, 2003, Las variedades de la religión hoy, Buenos Aires, Paidós Studio 158.

Wittgenstein, Ludwig, 2002, Remarques mêlées, Paris : Flammarion.

Wittgenstein, Ludwig, 1992, Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse suivi de conférence sur l’éthique, Paris : Gallimard.

Wittgenstein, Ludwig, 1990, Remarques sur le rameau d’or de Frazer, suivi de Jacques Bouveresse L’animal cérémoniel et Wittgenstein et l’anthropologie, Lausanne : L’Âge de l’Homme.

Wittgenstein, Ludwig, 1976, De la certitude, Paris : Gallimard.

Wittgenstein, Ludwig, 2004, Recherche philosophiques, Paris : Gallimard.

[1] Techniquement, William James, alors âgé de 26 ans, aurait bien pu être le père de Ludwig Wittgenstein lorsque ce dernier venait au monde.

[2] Notons au passage que Wittgenstein écrira aussi à propos de l’influence : « Il est bon que je ne me laisse pas influencer. » (Wittgenstein, 2002 : 51). Cet aphorisme semble présenter au moins deux sens : au premier degré il s’agit d’un rappel â l’ordre que Wittgenstein s’adresse à lui-même comme pour se rappeler dans quelle direction pointe le panneau indicateur de sa conduite et de se démarche philosophique peu respectueuse des traditions et des écoles philosophiques ; au second degré, cette maxime est dirigée à tous celles et ceux qui se fixent pour sorge (préoccupation) le travail de penser.

[3] Les multiples références de Wittgenstein au James des Principes de psychologie suit une évolution dans la pédagogie de Wittgenstein à propos de la philosophie de la psychologie : d’abord plutôt favorable aux thèses de James et en particulier celle portant sur la théorie des émotions de ce dernier, Wittgenstein finira par utiliser les Principes pour illustrer les confusions dans lesquelles tombe la philosophie (Nubiola, 2008 : 413-414).

[4] Cette position entraînera en 1914 une réaction de l’Église Catholique (i.e. de l’article XXVI du Syllabus du Pape Pie X) qui jette un anathème sur le pragmatisme, soit une forme d’excommunication de cette pensée philosophique: « Est anathème celui qui dira : Les dogmes doivent être tenus seulement suivant dans leur sens pratique d’agir, c’est-à-dire non comme règle de croyance mais comme règle préceptive ».

[5] De cet attachement pour le personnage viennent toutes les tentatives artistiques de Thomas Bernhard ou de Malcolm, plus ou moins réussies, pour faire revivre et pour prolonger sur la scène ou sur l’écran la vie de Wittgenstein (Chauviré, 1989 : 239-242)

[6] On aura en tête sa démission en 1947 de la chaire qu’il hérita de Moore en 1939.

[7] Adversaire déclaré du progrès et de son avatar la croissance, Wittgenstein aurait certainement partagé la philosophie de vie de Thoreau, tout en laissant de côté la question du pacifisme de ce dernier.

[8] On aura en mémoire les liens qui unissaient John Dewey avec l’œuvre caritative de Hull House fondée par la féministe et prix Nobel de la Paix Jane Addams au début du XXe à Chicago et dont le but était de venir en aide aux plus nécessiteux parmi lesquels se trouvait la masse des migrants venus d’Europe, de l’Amérique noire et du Mexique.

[9] On peut signaler au passage que des auteurs comme Stanley Cavell (1991), Hilary Putnam (1999) ou Richard Rorty (1993) ont déjà répondu à la question des relations entre le pragmatisme et Wittgenstein, chacun par des chemins et des détours différents.