La tique

La tique comme enrayement de la machine anthropologique.

Une lecture critique de L’ouvert[1]

Jean-Sébastien Philippart – Conférencier à l’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles

Introduction

Alors que les réflexions philosophiques portant spécifiquement sur la question de l’animalité prolifèrent depuis une quinzaine d’années environ, le petit livre de Giorgio Agamben, L’ouvert, De l’homme et de l’animal, paru en 2002, se retrouve lui-même souvent cité dans ces travaux comme une sorte d’ouvrage de référence en la matière. Il s’est ainsi imposé immédiatement. Si la prose agambénienne paraît effectivement séduisante elle nous paraît toutefois particulièrement problématique.

C’est ce que nous nous proposons de montrer ici en nous focalisant sur les passages qu’Agamben consacre dans son ouvrage à Heidegger. Or pour Agamben, c’est une expérience menée sur des tiques, ignorée par Heidegger, qui viendrait rétroactivement lézarder les solides réflexions du philosophe de Fribourg sur l’animalité. La tique parasiterait l’émission de la conceptualité heideggérienne.

Dans un premier temps, nous allons alors retracer brièvement le sens de la pensée de Heidegger sur la question de l’être animal et ce en regard des travaux de Jacob von Uexküll. Heidegger en effet considère les travaux de l’éthologue comme « ce qu’il y a de plus fructueux que la philosophie puisse s’approprier dans la biologie aujourd’hui dominante »[2].

Dans un second temps, nous exposerons l’essentiel de la déconstruction agambénienne (à ne pas confondre avec la déconstruction au sens heideggérien) de la thèse heideggérienne sur l’animalité.

Dans un troisième temps, en guise de conclusion-critique, nous montrerons entre autre que la déconstruction agambénienne par le biais du mode d’être de la tique consiste davantage en une reconstruction de la thèse heideggérienne (et du même coup des travaux de Uexküll), reconstruction qui n’est donc là que pour mieux servir les préjugés de l’auteur. De la même manière, le sujet qui devrait préoccuper Agamben, l’animal, n’est en réalité là, comme pourraient l’être d’autres sujets, que pour mieux servir sa volonté de déconstruction. Mais il est vrai qu’il appartient au style postmoderne de n’appréhender du sujet qu’un simulacre de sujet.

La radicalisation heideggérienne de l’éthologie uexküllienne

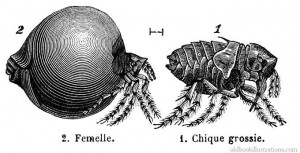

C’est par l’exemple de la tique soigneusement étudiée par Uexküll à l’Institut de zoologie de Rostock que s’ouvre Mondes animaux et monde humain[3]. L’intérêt du biologiste pour cet animal vient de ce que son monde paraît singulièrement limité. L’exemple célèbre de la tique doit son caractère emblématique au fait que d’une infinité de stimuli possibles dans l’environnement, quelques-uns seulement constituent des excitations mobilisant notre animal. Une tique peut rester accrochée à une branche aussi longtemps que ne passe pas un animal au sang chaud. Lorsque le cas se présente…

[il] se produit quelque chose d’étonnant : de tous les effets dégagés par le corps du mammifère, il n’y en a que trois, et dans un certain ordre, qui deviennent des excitations. Dans le monde gigantesque qui entoure la tique trois stimulants brillent comme des signaux lumineux dans les ténèbres et lui servent de poteaux indicateurs qui la conduiront au but sans défaillance.[4]

Percevant les émanations d’acide butyrique des follicules sébacés du mammifère, la tique se laisse tomber sur sa proie. Au contact des poils du mammifère par lesquels le caractère olfactif disparaît, elle se met à explorer la peau de sa proie. Lorsqu’une région chaude c’est-à-dire dépourvue de poils se fait sentir, l’exploration s’arrête au profit d’une perforation. À trois excitations — acide butyrique, poils, chaleur — répondent ainsi trois actions : se laisser tomber, explorer, perforer.

Sans doute il s’agit ici de trois réflexes qui se commandent réciproquement et sont toujours déclenchés par des effets objectivement constatables, physiques ou chimiques. Mais celui qui se contente de cette constatation et pense avoir résolu le problème ne fait que prouver qu’il n’a pas vu le vrai problème.[5]

L’enjeu pour Uexküll est en effet de prendre distance par rapport au mécanisme sans pour autant tomber dans le finalisme. Le mécanisme n’explique rien : dans un milieu physico-chimique où le nombre de stimuli est théoriquement illimité, on ne voit pas comment un organisme ne pourrait en retenir que quelques-uns s’il n’est que la réaction physico-chimique d’un mouvement forcé. Faut-il alors affirmer que l’organisme est déterminé par un besoin d’adaptation, lequel suppose l’imputation d’une intention à ce qui se fixe ainsi des objectifs et procède au prélèvement de la chose stimulante ? Mais les observations recueillies par Uexküll viennent contredire une quelconque téléologie des actions animales. La tique ne donne pas sens à son objet dans le sens où le but poursuivi supposerait une distance minimale prise par le vivant à l’égard de son environnement : le caractère perceptif et le caractère actif constituent les deux pôles d’un seul et même mouvement, formant un cercle fonctionnel où l’apparition des choses est épuisée par leur sens utilitaire. « Monde d’action et de perception forment ensemble une totalité close, le milieu, le monde vécu. »[6] De la même manière, « [c]’est la signification qui est le fil directeur sur lequel la biologie doit se guider, et non la misérable règle de causalité qui ne peut voir plus loin qu’un pas en avant ou un pas en arrière, et reste aveugle aux grandes relations structurelles. »[7] La subjectivité animale est corrélative d’un monde qui lui est propre (Umwelt) c’est-à-dire dont chaque image est porteuse d’une signification parce qu’elle constitue dans sa saillance un motif d’action pour l’organisme. Il n’y a donc pas d’objet neutre dans un milieu vivant : ce qu’une tique perçoit comme stimulant est significatif pour elle dans la mesure où ce qui est perçu est chargé d’une connotation d’activité ; « un animal ne peut entrer en relation avec un objet comme tel. »[8] La tique ne réagit donc pas au mammifère lui-même mais à des signes déclencheurs dont la reproduction en laboratoire, en l’absence d’un animal à sang chaud, peut s’avérer tout aussi efficace. Et si le monde de la tique se réduit à trois caractères perceptifs, « la pauvreté du milieu conditionne la sûreté de l’action, et la sûreté est plus importante que la richesse. »[9]

Mais le principe de signification relevant originairement de la connotation demeure valable pour l’homme : « Nous avons créé à la fois des instruments de perception et des instruments d’action qui permettent à chacun de nous, s’il s’entend à les utiliser, d’approfondir et d’élargir son milieu. Mais il n’est pas d’instrument qui permette de sortir du milieu. »[10]

Sur le rapport de l’animal avec son milieu, inspiré par Uexküll dont il loue la sûreté des observations, Heidegger va s’étendre lors du cours de 1929-30 qu’il dispensera à l’université de Fribourg, intitulé Les concepts fondamentaux de la métaphysique, Monde-Finitude-Solitude[11].

Pour Heidegger, ce n’est pas en vertu de quelque excitabilité d’un objet biologique que l’organisme est capable de s’ouvrir à un environnement. Il convient de mettre en lumière une relation préalable entre ce qui est susceptible d’exciter l’organisme et l’ouverture de celui-ci à son environnement (Umwelt). Autrement dit, cette relation préalable doit avoir le caractère de la « pulsion » si nous voulons comprendre comment quelque chose d’environnemental peut éveiller le comportement. Étant entendu que la pulsion, prise en elle-même, selon Heidegger, ne constitue pas une « impulsion » mais est de prime abord inhibée et a besoin d’être activée par un désinhibiteur. Mais si l’inhibition explique l’excitabilité, celle-ci implique en soi la possibilité d’une désinhibition. En réalité, la prise de comportement et ce sur quoi s’ouvre le comportement « forment un seul et même cercle qui se parcourt lui-même. »[12] La pulsion, à même sa tension, anticipe sa désinhibition en ce que l’« autre » ne touche l’organisme qu’à titre de déclencheur d’un comportement spécialisé. À travers la pulsion, l’autre répond d’ores et déjà au comportement qu’il déclenche. L’environnement de l’animal n’est de la sorte constitué que de ce qui est pertinent pour lui.

De même que l’organisme et son environnement entrent d’ores et déjà en résonnance, à un certain type de comportement répond dans une succession déterminée la désinhibition d’un autre comportement. Et chaque trait de l’environnement d’être si exclusivement mis au service de l’organisme que sa mobilisation revient finalement à l’écarter comme tel, c’est-à-dire à ne pas s’ouvrir à son altérité en tant qu’une chose, dans l’optique heideggérienne, n’est pas une autre, se réfère à l’autre et prend sens dans une situation d’ensemble. D’où la thèse qui sert de fil rouge à l’exposé de Heidegger : « La pierre est sans monde, l’animal pauvre en monde, l’homme est le plasmateur du monde »[13]. Pris par son comportement et par ce qui le déclenche, l’animal n’a pas la possibilité — c’est-à-dire le temps — de percevoir « en tant que tel » ou « comme tel ou tel » ce à quoi il est porté. Selon Heidegger, l’animal est privé de la prise de recul qui s’offre en propre à l’homme et ouvre à toute la richesse d’un monde au large duquel la stricte capacité d’exciter se voit suspendue, recul par lequel un Umwelt (dont le préfixe « um » exprime la complémentarité entre l’organisme et son milieu) qui ne fait jamais que succéder à un autre Umwelt — devient un Welt, unique et d’ores et déjà-là, ensemble signifiant de structures référentielles, au beau milieu duquel l’homme se sent situé. « Si plantes et animaux sont privés de langage, écrit Heidegger, c’est parce qu’ils sont emprisonnés chacun dans leur univers environnant, sans être jamais librement situés dans l’éclaircie de l’Être. »[14]

Heidegger en le reprenant radicalise donc Uexküll : si le monde animal n’est jamais composé d’objets identifiés comme tels, l’esprit (humain) ne saurait être accaparé par les pulsions. Tandis qu’Uexküll situe la pauvreté du monde de l’organisme animal sur un plan essentiellement quantitatif, Heidegger reconduit la différence entre l’homme et l’animal en une question ontologique. Mais alors, qu’est-ce qui autorise l’homme à pouvoir parler de ce dont il est absolument séparé ?

Heidegger pose évidemment le problème du cercle de l’interprétation : aussi loin pouvons-nous porter notre regard, il demeure notre regard ouvert par notre ouverture à l’être et à ce titre à jamais fermé à ce qui se tient à jamais hors de l’Ouvert dans l’obscurité de l’inconscience. « C’est ce qui le conduit nécessairement, écrit Françoise Dastur, à affirmer ‘‘la thèse selon laquelle l’essence de la vie n’est accessible qu’au sens d’une considération déconstructive…’’ »[15]. Il s’agit de déterminer l’animalité en soustrayant l’existentialité du regard humain. Une telle considération ne doit pas être comprise en un sens exclusivement privatif : il ne s’agit pas simplement pour le regard humain (comme le répète aveuglément toute une tradition métaphysique) de définir l’animal comme ce dont celui-ci serait privé. La privation ou l’absence doit être reconduite à la résonnance de son activité comme « absentement » : « ce n’est pas seulement être-absent, mais bien entrée en présence, à savoir celle dans laquelle c’est justement l’absentement — et non ce qui est absent — qui se fait présent. »[16] Selon Dastur, l’animalité s’annoncerait ainsi en guise même de la présence impensée de l’impensable donnant au regard humain à prendre conscience de sa finitude. Autrement dit, le cercle de l’interprétation peut s’avérer vertueux lorsqu’on s’y engage à tel point que l’épreuve du caractère inévitable qu’impose la nécessité d’un détour, soit comprise comme accès à l’essence secrète du vivant dont l’inaccessibilité trace une frontière sur laquelle notre finitude peut se réfléchir, c’est-à-dire se déployer comme compréhension de soi défaite de toute maîtrise et assumée comme telle. « C’est la reconnaissance et non l’effacement de la frontière qui sépare l’homme de l’animal qui permet ainsi de sauvegarder et de respecter ce que ce dernier a en propre »[17].

Agamben et sa machine anthropologique

À en croire Agamben, toute la pensée occidentale serait travaillée par ce qu’il nomme la « machine anthropologique ». Celle-ci répond depuis toujours à l’énigme de l’existence ou du réel — en produisant l’être « humain » dans une auto-définition. Comme toute définition, elle paraît tranchante et tranchée. Ainsi, la définition de l’humain implique la production d’un retranchement eu égard à quoi la conscience se pose en s’y opposant : la partie considérée comme « inhumaine » précisément. Dans notre propos, qui tente ici de suivre Agamben, l’opération qui fonde la sphère humaine est la constitution de l’« animalité », mais du point de vue de la sphère politique, elle est, chez les Anciens par exemple, constitution de la « barbarie » ou de l’« étranger », du point de vue de l’éthique contemporaine, constitution de la souffrance inutile ou « coma dépassé », etc.

Si quelque chose dans le vivant doit être exclu pour que la vie « proprement » humaine puisse se qualifier, la partie retranchée n’est toutefois pas simplement exclue — mais « capturée » par cette exclusion même. C’est que la machine anthropologique constitue un pouvoir qui exerce sa puissance à travers l’acte même de l’exclusion. Le « dedans » qui verrouille ses frontières inclut de la sorte un « dehors » toujours actif pour que se perpétue le pouvoir de suspension. En somme, l’homme se dresse dans sa définition comme maître et possesseur de l’état de nature. Certes, l’époque (épochè) des Anciens n’est pas l’époque moderne. La machine des Anciens fonctionne par l’inclusion (en l’homme) du dehors, c’est-à-dire par l’humanisation d’un animal : le barbare, l’esclave, l’enfant sauvage, etc., « comme figures d’un animal à forme humaine. »[18] À l’inverse, la machine des Modernes fonctionne par l’exclusion hors de l’humain de ce qui ne l’est pas encore, par animalisation donc de l’homme : c’est la thèse scientifique de l’« homme-singe » — mais également, un peu plus tard dans l’histoire, la production totalitaire des « cafards » en tant qu’ennemis objectifs du peuple… Cependant, Agamben n’identifie pas de rupture épistémologique véritable entre Anciens et Modernes. Les époques ne sont en effet que les modalités d’une même machine à l’œuvre.

En tant qu’en elle est en jeu la production de l’humain par l’opposition homme/animal, humain/inhumain, la machine fonctionne nécessairement par une exclusion (qui est toujours déjà une capture) et une inclusion (qui est aussi et toujours déjà une exclusion).[19]

Il en résulte — et l’ironie agambénienne est censée éclater ici — qu’au lieu-même où la machine aurait dû produire de l’identité, claire et distincte, s’appuyant sur une opposition, « la machine produit en réalité une sorte d’état d’exception, une zone d’indétermination où le dehors n’est que l’exclusion d’un dedans et le dedans, à son tour, seulement l’exclusion d’un dehors. »[20] Bien plus, la possibilité du fonctionnement de la machine réside dans son impossibilité même. La machine ne cesse de fonctionner parce qu’elle ne cesse d’instituer en son centre une zone de confusion, un entre-deux où l’humain qui devait « y advenir est seulement le lieu d’une décision sans cesse ajournée, où les césures et leurs articulations sont toujours de nouveau disloquées et déplacées. »[21] C’est ce point aveugle qui, dans un déplacement perpétuel, agite toute la métaphysique occidentale comme volonté identitaire d’en finir avec l’exception, et dont l’écriture agambénienne entend témoigner afin d’enrayer, de rendre « inopérante la machine qui gouverne notre conception de l’homme »[22].

Or selon Agamben, la déconstruction heideggérienne (que nous avons évoquée plus haut) qui prétend élucider l’essence de l’animalité de manière authentique, n’échappe pas, elle non plus, à l’irréductible ambivalence de la machine anthropologique qui piège l’utilisateur bien au-delà (ou en-deçà) d’une erreur anthropomorphique. Agamben (qui traduit ici par « observation destructive » ce que Dastur traduit par « considération déconstructive ») met l’accent sur l’embarras dans lequel s’empêtre la pensée de Heidegger qui l’avoue lui-même :

« La difficulté du problème tient au fait que, dans notre manière d’interroger, nous devons toujours interpréter cette pauvreté en monde et cet encerclement qui est particulier à l’animal comme si ce à quoi l’animal se rapportait était un étant et comme si ce rapport était un rapport ontologique qui serait manifeste pour l’animal. Le fait que ce ne soit pas le cas conduit nécessairement à la thèse suivante : l’essence de la vie n’est accessible que sous la forme d’une observation destructive. Mais cela ne veut pas dire que la vie, comparée au Dasein humain, serait de moindre valeur ou d’un degré inférieur. Au contraire, la vie est un domaine qui a une richesse d’ouverture telle que le monde humain ne la connaît peut-être pas du tout » […]. »[23]

Et si la suspension (destruction) du « comme si », lui-même suspensif, se traduisait, en réalité, par un rapport (qui ne serait ni une compréhension ni une incompréhension) à l’animalité comme ce qui se retrouverait au centre du regard humain ? Voilà ce qu’Agamben veut nous faire entendre.

Le compte rendu d’Agamben du cours de 1929-30 va faire jouer et va essentiellement jouer sur et avec les « oppositions » : ouverture/fermeture, désinhibition/agir, suspension/saisie. En raison de la capture comportementale, que notre auteur traduit par « stupeur », « l’animal est pour ainsi dire suspendu entre lui-même et le milieu ambiant »[24]. L’être-porté-à plutôt que le porter-à est « une ouverture qui ne dévoile cependant jamais le désinhibiteur comme étant. »[25] Toutefois, Agamben cite malicieusement Heidegger : la stupeur comportementale « est en quelque sorte le véritable arrière-plan sur lequel peut […] se détacher l’essence de l’homme. »[26]

Qu’en est-il de l’homme précisément ? Agamben reprend ici, dans le cours de 1929-30 toujours, les analyses heideggériennes de l’« ennui profond » en tant que tonalité fondamentale éclairant l’être-au-monde. Dans l’ennui profond, les choses sont là, mais elles ne nous disent rien. Agamben cite encore Heidegger :

« Ceci veut dire : par cet ennui, le Dasein se trouve placé précisément devant l’étant en entier, puisque, dans cette forme d’ennui, l’étant qui nous entoure n’offre plus aucune possibilité de faire ou de laisser faire. Au point de vue de ces possibilités, l’étant se refuse en entier (es versagt sich im Ganzen). »[27]

Est-ce à dire alors que l’être-au-monde se retrouve « captif » de l’indifférence des choses de la même manière que l’animal est captivé par ce qui ne se manifeste pas ? En apparence seulement.

« L’étant en entier est devenu indifférent. Mais pas seulement. Par là même il y a quelque chose qui apparaît : ce qui a lieu, c’est l’émergence de possibilités que le Dasein pourrait avoir mais qui restent inactives (brachliegende) précisément dans le ‘‘cela vous ennuie’’ et, comme telles, nous laissent en plan. »[28]

Mais la totalité de l’étant qui se refuse ne met pas simplement en question des possibilités. C’est la possibilité même des possibilités qui se voit affectée. En d’autres termes, dans l’ennui profond, c’est la possibilité même du projet désactivée de ses possibilités concrètes qui se fait pressante, met en demeure l’être-au-monde d’exister en demeurant suspendue dans l’imminence de sa réalisation. À la pointe de l’ennui se révèle la possibilité même de l’être-au-monde en tant que charge qui incombe à celui-ci, d’ores et déjà, sans qu’il n’y puisse rien. L’homme est d’ores et déjà du côté de l’être, avons-nous déjà dit. La profonde indécision humaine ne peut être ainsi confondue, selon Heidegger, avec l’être-suspendu de l’animal en qui quelque chose comme une pure possibilité ne peut ni se dévoiler ni se voiler.

À y regarder de plus près, les choses ne paraissent toutefois pas si tranchées pour Agamben. Au contraire. Si dans l’ennui profond, l’être se dévoile à même son refus, la désactivation du monde par quoi les choses nous laissent indifférents n’est pas une simple suspension : elle est suspension et capture. Accéder au dévoilement, à l’origine du pouvoir-être, être saisi par le fait qu’« il y a quelque chose plutôt que rien », signifie nécessairement, à l’instant même, être captivé par le retrait de l’être. Or, à ce qui n’est « ni une possibilité ni une impossibilité » doit correspondre nécessairement le « ‘‘ni étant ni non-étant’’ du désinhibiteur animal. »[29] De sorte que l’abîme qui semblait séparer l’homme et l’animal est comblé par une différence de degré : « [le] joyau enchâssé au centre du monde humain et de sa Lichtung [dévoilement] n’est que la stupeur animale ; la merveille ‘‘que l’étant existe’’ n’est que la saisie de l’ ‘‘ébranlement essentiel’’ qui est donné au vivant par son être exposé dans une non-révélation »[30]. Au cœur du monde, tandis que « l’homme a pris le risque de suspendre son rapport de vivant avec le milieu »[31], l’animal désinhibe l’homme. Autrement dit, pensant exclure l’animal hors de l’être et de l’étant, Heidegger inclut, malgré lui, l’indifférence ontologique comme ébranlement de l’être-au-monde qui se retrouve suspendu entre lui-même et la capture comportementale.

« Le Dasein, écrit Agamben, est simplement un animal qui a appris à s’ennuyer, qui s’est réveillé de sa propre stupeur et à sa propre stupeur. »[32] Le penseur qui se veut postmoderne retourne donc Heidegger contre lui-même en le prenant au mot (cf. la citation de notre note n° 26) : l’ouverture de l’être-au-monde « ne peut être obtenue qu’à l’aide d’une opération effectuée sur le non-ouvert du monde animal. »[33] Mais ce n’est pas tout, l’inclusion de l’animal entre lui-même et l’être-au-monde a un corollaire qui ruine immédiatement la différence de degré que l’on pensait obtenir entre l’homme et l’animal :

En 1929, alors qu’il préparait son cours, Heidegger ne pouvait connaître la description du monde de la tique, qui manque dans les textes auxquels il se réfère et n’est introduite par Uexküll qu’en 1934, dans son livre Streifzüge durch Umwelten von Tieren und Menschen. S’il avait pu la connaître, il se serait peut-être interrogé sur les dix-huit années pendant lesquelles dans le laboratoire de Rostock une tique a survécu en l’absence totale de ses désinhibiteurs. L’animal peut effectivement — dans des circonstances particulières comme celles auxquelles l’homme le soumet dans ses laboratoires — suspendre la relation immédiate à son milieu, sans pour autant cesser d’être un animal ni devenir humain. Peut-être la tique du laboratoire de Rostock garde-t-elle un mystère du « simplement vivant » auquel ni Uexküll ni Heidegger n’étaient prêts à se mesurer.[34]

En dernière analyse, le pouvoir du biologiste qui maintient le vivant sous sa puissance produit l’inconcevable aux yeux de l’optique heideggérienne (observation destructive) : un être « animal » exclu de la capture comportementale et ne révélant rien d’humain. Un être qui survit à l’interruption de la vie, suspendu entre l’humanité et l’animalité. Voilà donc la machine heideggérienne qui au cœur même de sa décision — le d’ores-et-déjà de l’humain affecté par l’être et l’étant — saisie par l’indécidable.

Conclusion

Que conclure de cette animalisation de l’homme et de cette humanisation de l’animal auxquelles conduirait fatalement et malgré elle l’analyse heideggérienne ? Il ressort que l’analyse agambénienne s’avère douteuse à plus d’un titre.

Premièrement, au nom d’une déconstruction de la métaphysique occidentale en tant qu’histoire d’une machination de l’anthropogenèse, Agamben procède à des sauts que nous ne pouvons pas cautionner. La crise de notre époque consisterait en une confusion entre humanité et barbarie. Ainsi, après avoir dévoilé l’ambivalence de la thèse moderne de l’« homme-singe », il suffirait, selon Agamben, « d’avancer de quelques décennies [le] champ de recherche pour, au lieu de cette innocente découverte paléontologique, trouver le Juif, c’est-à-dire le non-homme produit dans l’homme »[35]. Certes, la pensée ne suit pas ici le schéma historiographique de la cause et de l’effet, mais faire en quelque sorte de l’oubli du « réel » (au-delà de l’être et de l’étant) l’écart où se joue d’ores et déjà l’oubli de la machine anthropologique sans cesse déplacée, revient ni plus ni moins à faire d’Auschwitz un « événement » nécessaire puisque l’oubli co-appartient à la manière dont le réel se destinerait à l’homme.[36]

Deuxièmement, dans son compte rendu de L’ouvert, Estelle Ferrarese observe judicieusement « qu’aucun souci pour celui qui se trouve constitué en Autre par la machine anthropologique, l’animal, ne se dégage de l’œuvre »[37]. La remise en question de l’humanisme obsède bien plutôt Agamben :

[…] si la césure entre l’homme et l’animal passe d’abord à l’intérieur de l’homme, c’est alors la question même de l’homme — et de l’« humanisme » — qui doit être posée de manière nouvelle. Dans notre culture, l’homme a toujours été pensé comme l’articulation et la conjonction d’un corps et d’une âme, d’un vivant et d’un logos, d’un élément naturel (ou animal) et d’un élément surnaturel, social ou divin. Nous devons, au contraire, apprendre à penser l’homme comme ce qui résulte de la déconnexion de ces deux éléments et examiner non le mystère métaphysique de la conjonction, mais le mystère pratico-politique de la séparation.[38]

Notre auteur ne s’arrête pas sur l’animal, pourtant victime de la machine anthropologique qui le soumet à l’industrialisation et l’expérimentation, parce qu’il ne le peut pas. Examiner le mystère de la séparation signifie, au lieu de chercher vainement de nouvelles articulations, « montrer le vide central »[39] qui sépare dans l’homme, l’homme et l’« Autre » avec lequel il lutte, et s’engager ainsi dans la fin interminable de la philosophie qui tournerait à vide, désespérément, dans la « suspension de la suspension »[40]. Du coup, cet Autre qu’est l’animal, pourrait tout aussi bien être l’enfant, le barbare, le Juif, l’étranger… L’animal n’est donc ici qu’un prétexte qui sert à nourrir la machine à déconstruire.

Troisièmement, Ferrarese et d’autres[41] relèvent une ambivalence, et c’est un euphémisme, dont la résonnance parcourt l’ensemble du texte agambénien et ne peut que provoquer son ébranlement. Celle-ci éclate en affectant le concept du « simplement vivant » dont l’« animal » garderait un mystère et qu’Agamben nomme ailleurs[42] la « vie nue ». D’un côté, la vie nue incluse, comme dans le laboratoire de Rostock, par une exclusion, est une monstrueuse production de la machine anthropologique. De l’autre, elle est une vie qui « reste plutôt sereinement en relation avec sa propre nature […] comme une zone de non connaissance. »[43] L’enrayement de la machine anthropologique qui tournerait à vide serait alors porteur d’une promesse : « l’homme, le berger de l’être, s’approprie sa latence même, son animalité même, qui ne reste pas cachée ni n’est faite objet de maîtrise, mais est pensée comme telle, comme pur abandon. »[44]

Le concept de « vie nue » oscille donc entre un statut éminemment polémique et un statut éminemment positif. L’ambivalence consiste à vouloir suspendre la machine où se joue précisément l’« entre-deux » en tant que foyer d’un mode d’être postmoderne, où la division elle-même se répète.

Quatrièmement, le fait que Heidegger ne pouvait avoir connaissance de l’existence de tiques maintenues en vie pendant dix-huit ans dans le laboratoire de Rostock sans se nourrir, ne vient pas rétroactivement mettre en cause sa pensée. Tout d’abord, il n’est pas juste d’affirmer que l’animal peut « suspendre la relation immédiate à son milieu » « dans des circonstances particulières comme celles auxquelles l’homme le soumet dans ses laboratoires ». « Sans qu’il soit besoin d’y insister, note Uexküll, il est clair que le hasard qui fait passer un mammifère sous une branche où guette la tique, est extraordinairement rare. »[45] Cette capacité à sommeiller, dans une proportion à nos yeux inhabituelle, la tique la possède donc déjà en dehors de tout laboratoire. Aussi, même si Uexküll ne l’explicite pas, il convient d’analyser cette capacité à sommeiller non pas comme une absence totale de désinhibiteurs, mais comme une activité vitale affectée par la situation de la branche.

Cinquièmement, Agamben peut finalement retourner Heidegger contre lui-même parce qu’il rabat le retrait impensé de l’être qui possibilise toute compréhension sur le fait que l’organisme animal n’ait pas accès au désinhibiteur comme tel. Mais de quel droit ? Comme le note Claude Romano : « L’interprétation d’Agamben selon laquelle ‘‘la lèthè [ce qui essentifie et donne l’être en restant en lui impensé] n’est que le non-dévoilé du milieu animal’’ est peut-être séduisante, mais elle est à la lettre fausse. »[46]

La « clôture » du milieu animal est en un sens antérieure à la clôture de la lèthè, puisque l’animal n’a même pas accès à la différence du clos et de l’ouvert, du retrait et du manifeste qui appartient à la vérité de l’être comme dévoilement. Elle lui est antérieure ou plutôt postérieure : car, puisque l’animal n’a pas accès à l’ouverture du monde comme tel, son monde ne peut être dit clos qu’en référence à celui-ci, c’est-à-dire de manière comparative, par celui qui possède un accès à cette ouverture, qui veille sur elle, le Dasein.[47]

Autrement dit, en instituant l’organisme sauvage comme Autre — c’est-à-dire à la fois comme batterie générant des signaux qui parasitent le cogito et comme dysfonctionnement même de la machine persistant à clignoter —, Agamben condamne la pensée en la soumettant à une oscillation perpétuelle entre différentes positions. Il en va de l’écriture dite « postmoderne » comme d’« une émission radiophonique qu’on s’obstine à brouiller dans son émission même. »[48] À propos de Derrida, mais cela vaut tout autant pour notre déconstructeur, Levinas écrit également : « Nous marchons, en attendant, dans un no man’s land, dans un entre-les-deux qui est incertain même des incertitudes qui, partout, clignotent. Suspension des vérités ! Insolite époque ! »[49] Or la rigueur philosophique ne peut se contenter d’une logique du simulacre, car, sauf à vouloir se complaire dans le désespoir[50], encore faut-il rendre compte du sens de cette suspension de la vérité.

La démarche de Heidegger dans son rapport à l’animal sauvage que pourrait incarner la tique nous paraît donc beaucoup plus authentique. Chez Heidegger en effet la confrontation avec l’animal sauvage constitue une expérience du sublime par laquelle l’homme se découvre comme être-en-projet, à commencer par la tâche de penser l’être vivant. Mais un projet dont la liberté ne consiste plus à vouloir, comme dans le sadisme, s’approprier ou détruire ce qui nous échappe profondément. Et comme l’expérience du sublime où l’homme entrevoit la sauvagerie du vivant, ouvre simultanément l’esprit en lui conférant le temps d’un projet, elle ne saurait agir en guise de désinhibiteur. En somme, c’est peut-être le surgissement d’un animal sauvage qui, chez Heidegger, est susceptible d’arracher l’homme à l’alanguissement et au poids de l’ennui.

[1] Giorgio AGAMBEN, L’ouvert, De l’homme et de l’animal (trad. Joël Gayraud), Paris, Rivages, 2002, 142 p.

[2] Martin HEIDEGGER cité par G. AGAMBEN, in Ibid., p. 77.

[3] Jakob von UEXKÜLL, Mondes animaux et monde humain (trad. Philippe Muller), Paris, Denoël, 1965, 189 p.

[4] Ibid., p. 26.

[5] Ibid., p. 25.

[6] Ibid., pp. 14-15.

[7] Ibid., p. 104.

[8] Ibid., p. 94.

[9] Ibid., p. 26.

[10] Ibid., p. 162.

[11] M. HEIDEGGER, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, Monde-Finitude-Solitude (trad. Daniel Panis), Paris, Gallimard, 1992, 552 p.

[12] Henri MALDINEY, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 1997, p. 375.

[13] M. HEIDEGGER cité par H. MALDINEY, in Ibid., p. 194.

[14] Idem, Lettre sur l’humanisme (trad. Roger Munier), Paris, Aubier, 1983, p. 65.

[15] Françoise DASTUR, « Pour une zoologie ‘‘privative’’ ou comment ne pas parler de l’animal » in « ‘‘L’animal’’ », Alter, n° 3, 1995, p. 286.

[16] M. HEIDEGGER cité par Idem, in Ibid., p. 287.

[17] F. DASTUR, « Postface » in Ibid., p. 316.

[18] G. AGAMBEN, Op. cit., p. 60.

[19] Ibid., p. 59.

[20] Ibid.

[21] Ibid., p. 60.

[22] Ibid., p. 137.

[23] M. HEIDEGGER cité par G. AGAMBEN, in Ibid., p. 91.

[24] Ibid., p. 83.

[25] Ibid.

[26] Idem, in Ibid., p. 93.

[27] Idem, in Ibid., p. 99.

[28] Idem, in Ibid., p. 101.

[29] Ibid., p. 107.

[30] Ibid., p. 105.

[31] Ibid., p. 107.

[32] Ibid.

[33] Ibid., p. 95.

[34] Ibid., p. 108.

[35] Ibid., p. 59.

[36] Agamben n’est évidemment pas le seul chez qui la juste autocritique de l’Occident se convertit en une haine qui se délecte de soi. En 1987, Philippe Lacoue-Labarthe, avançait déjà de manière quasi délirante : « Dans l’apocalypse d’Auschwitz ce n’est ni plus ni moins que l’Occident, en son essence, qui s’est révélé… » (Philippe LACOUE-LABARTHE, La fiction du politique, Paris, Bourgois, 1987, p. 59.) Il faut dire qu’Heidegger lui-même n’est pas étranger à cet étrange mouvement : « L’agriculture est maintenant une industrie alimentaire motorisée, quant à son essence la même chose que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et les camps d’extermination… » (M. HEIDEGGER en 1949 cité par P. LACOUE-LABARTHE, in Ibid., p. 58.) À ce sujet, nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de citer Derrida ou l’art consommé de ne pas affirmer ce dans quoi on s’engage : « Que ce traitement soit fait pour l’alimentation ou dans le cadre d’une expérimentation, il faut aménager des règles afin que l’on ne puisse pas faire n’importe quoi avec les vivants non humains. Il faudra donc, peu à peu, réduire les conditions de la violence et de la cruauté envers les animaux, et, pour cela, sur une longue échelle historique, aménager les conditions de l’élevage, de l’abattage, du traitement massif, et de ce que j’hésite (seulement pour ne pas abuser d’associations inévitables) à appeler un génocide, là où pourtant le mot ne serait pas si inapproprié. » (Jacques DERRIDA, « Les rapports entre hommes et animaux devront changer », in Bibliothèque virtuelle des droits des animaux, Site Internet, Disponible sur :

http://bibliodroitsanimaux.voila.net/derrida1.html (consulté le 27/07/2012))

[37] Estelle FERRARESE, « Giorgio Agamben, L’ouvert. De l’homme et de l’animal, Rivages, 2002, 142 pages, 14,95 €. » (compte rendu), in « Classes, exploitation : totem ou tabou ? », Mouvements, n° 26, 2003, Disponible sur :

http://www.cairn.info/article.php?REVUE=mouvements&ANNEE=2003&NUMERO=2&PP=176 § 5.

[38] G. AGAMBEN, Op. cit., pp. 30-31.

[39] Ibid., p. 137.

[40] Ibid.

[41] Cf. par exemple, Katia GENEL, « Le biopouvoir chez Foucault et Agamben », in « Penser le corps », Methodos, Savoirs et textes, Site Internet, n° 4, 2004, Disponible sur : http://methodos.revues.org/index.html, § 54.

[42] Cf. E. FERRARESE, Op. cit., § 6.

[43] G. AGAMBEN, Op. cit., p. 135.

[44] Ibid., p. 121.

[45] J. v. UEXKÜLL, Op. cit., p. 26.

[46] Claude ROMANO, « Le monde animal : Heidegger et Von Uexküll », in Servanne JOLLIVET et Claude ROMANO (édité par), Heidegger en dialogue 1912-1930, Rencontres, affinités et confrontations, Paris, J. Vrin, 2009, p. 297. Nous soulignons.

[47] Ibid.

[48] Emmanuel LEVINAS, Hors sujet, Paris, Le Livre de Poche, 1997, pp. 190-191.

[49] Idem, Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976, p. 82.

[50] Cf. Juliette CERF, « Le philosophe Giorgio Agamben, ‘‘La pensée, c’est le courage du désespoir’’», in Télérama, n° 3243, 10-16 mars 2011, pp. 11-16.