Infinité cosmologique et transcendance : l’expression cinématographique de la coïncidence des opposés (1)

Sylvain ANGIBOUST (Docteur en Études cinématographiques) et Julien CHANE-ALUNE (Agrégé, docteur en Philosophie)

Selon une idée reçue, l’infini ne saurait faire l’objet d’aucune expérience sensible : impossible de le voir ou d’en former une représentation complète. Cette conception présuppose une définition particulière de l’infini, une définition quantitative : il serait une grandeur incommensurable, voire superlative, au-delà de la finitude qui constitue toute expérience possible. Contre cette idée reçue, le cinéma n’a cessé de fabriquer des représentations visuelles de l’infini, en faisant découler une impression d’incommensurable d’un simple jeu de proportions et de disproportions. Le cinéma ne se satisfait pas de l’affirmation de l’irreprésentabilité de l’infini : il cherche et trouve des moyens d’en donner une image détournée, mais véritable. La technique cinématographique prend alors le relais des discours métaphysiques et cosmologiques, et parvient de manière inattendue à remettre en jeu notre compréhension du concept d’infini.

On observe ainsi chez Jack Arnold, Steven Spielberg (les derniers plans de, respectivement, L’Homme qui rétrécit[1] et La Guerre des mondes[2]) et Robert Zemeckis (le premier plan de Contact[3]), une tentative de représenter l’infini par le biais de mouvements spectaculaires. Qu’un tel questionnement par l’image se manifeste dans le cinéma populaire hollywoodien ne doit pas surprendre. Aborder l’infini par la pensée est une chose, mais incarner ce concept dans une représentation visuelle demande des moyens techniques conséquents, employés ici à des fins autant poétiques que didactiques. Le cinéma classique (que nous envisageons comme un certain rapport au monde plutôt que comme une période historique, puisque Spielberg et Zemeckis sont des cinéastes contemporains) n’a de cesse d’établir un cosmos, un univers ordonné faisant office de cadre transcendant, pour mieux y inscrire une histoire humaine et la rendre signifiante.

Les scènes que nous nous proposons d’analyser ici montrent comment, depuis l’échelle humaine, l’infiniment grand ouvre sur l’infiniment petit, et comment l’infiniment petit contient déjà intensivement l’infiniment grand. Chose surprenante, cette idée renvoie exactement à un concept philosophique identifiable, forgé dès 1440 par Nicolas de Cues dans La Docte Ignorance, celui de coïncidence des opposés. Nos recherches n’ayant pu dégager un quelconque indice laissant croire que Jack Arnold, Robert Zemeckis ou Steven Spielberg soient de fins connaisseurs de l’œuvre de ce cardinal du XVe siècle, il importe de comprendre comment un de ses concepts majeurs a pu se retrouver chez des réalisateurs américains du XXe siècle : peut-être parce qu’il dit quelque chose du rapport fondamental de la pensée au concept d’infini.

Cette réconciliation entre la pensée et l’idée d’infini au cinéma passe dans un premier temps par l’examen de la façon dont l’incommensurable est ramené à la mesure de l’homme, puis par un dépassement de la disproportion entre l’infiniment petit et l’infiniment grand au moyen du principe de coïncidence des opposés. Il ne reste plus alors qu’à mettre en évidence la façon dont le cinéma hollywoodien se sert de la mise en scène de l’infini pour révéler une transcendance et donner un sens à la vie humaine.

Le cinéma : un univers à la mesure de l’homme

Une pensée est à l’œuvre au cinéma, qui s’empare du réel et le transforme en un monde à sa mesure. Les différentes étapes de la création cinématographique (découpage, cadrage, montage) sont autant de choix par lesquels le réalisateur ordonne le monde afin de le rendre signifiant. Il y a une préoccupation cosmologique à l’origine du travail de la mise en scène.

Dans le film Agora[4], la philosophe antique Hypatie d’Alexandrie explique que l’étude de la cosmologie met en jeu la condition morale de l’homme : « Faute de centre, dit-elle, l’univers serait informe, infini, amorphe, chaotique. Notre présence serait indifférente ; là ou ailleurs, ce serait pareil, et il vaudrait mieux n’avoir jamais existé ». En revanche, si nous parvenons à nous représenter un univers harmonieux et signifiant, alors trouver un sens à chaque existence particulière, à chaque événement, est bien plus aisé. La mise en scène est ici au service de cette préoccupation cosmologique aux implications morales profondes, et de la quête d’harmonie des personnages : un morceau de musique joué dans l’enceinte du théâtre résonne dans les astres, tout comme les cris de souffrance des Juifs violemment expulsés d’Alexandrie par l’évêque Cyrille en 414. Les images macroscopiques du delta du Nil puis du globe terrestre sont accompagnées du son d’événements très localisés : ce qui se joue dans une partie fait écho dans la totalité. Alors que la musique mélodieuse manifeste l’harmonie du cosmos, les cris qui s’élèvent des massacres et résonnent dans le vide sidéral laissent entendre la dimension morale de cette harmonie fragile. Dans le même esprit, la scène du saccage de la bibliothèque du Serapeum débute par un plan sur des fourmis courant sur un rocher au soleil, et se clôt sur une plongée verticale qui montre les hommes éperdus, courant en tous sens dans la bibliothèque en proie à la destruction, tels des fourmis à l’échelle du globe terrestre. La nuit qui a précédé le saccage, les assiégés du Serapeum ont craint pour leur vie, mais ont surtout discuté la validité de la théorie héliocentrique d’Aristarque de Samos, qui implique le rejet de l’homme hors du centre de l’univers et rend la situation humaine, et donc les événements historiques qu’ils sont en train de vivre (l’expansion du Christianisme et l’apparition des guerres de religion) anecdotiques.

Pour penser au sein d’un ordre commun les deux réalités apparemment étrangères de microcosme et de macrocosme, il n’est pas de meilleur moyen que de les ramener à une même unité de mesure, qui seule permet de les mettre en comparaison : les fourmis comme les hommes. Il s’agit là d’un problème noétique classique consistant à ramener sous un même régime de valeurs les trois dimensions apparemment irréconciliables de l’infiniment grand, de l’infiniment petit et de l’échelle humaine.

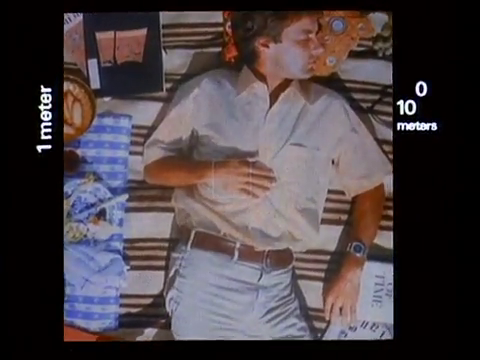

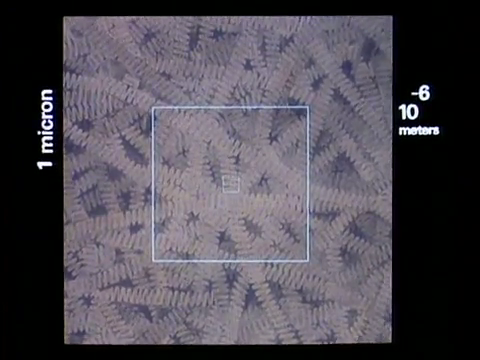

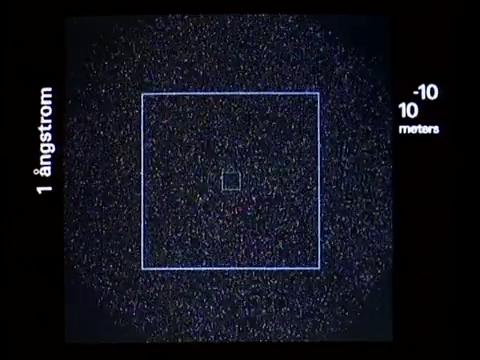

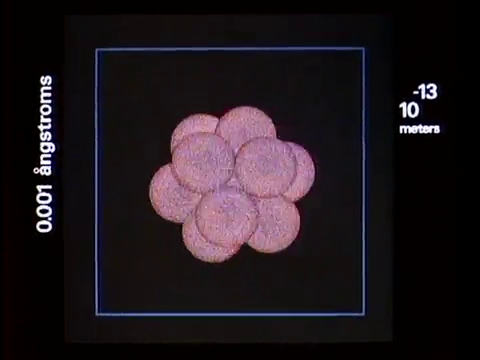

La technique cinématographique se propose de satisfaire cette volonté noétique et l’infiniment grand et l’infiniment petit vont, à l’écran, faire l’objet d’une expérience visuelle singulière donnant à leur combinaison conceptuelle une puissance philosophique renouvelée. Le documentaire expérimental Powers of Ten[5] montre comment il est possible d’harmoniser des réalités à première vue si étrangères, en les ordonnant sous une unité de mesure commune : le mètre. Le film est une approche scientifique des deux infinis, accompagnée d’une voix off factuelle et didactique. Partant d’un couple allongé sur l’herbe (c’est-à-dire de l’échelle humaine), la caméra s’élève à une distance multipliée par dix toutes les dix secondes, jusqu’à arriver aux limites de l’univers observable (1024 mètres ; soit environ cent millions d’années-lumière). De retour sur Terre, on plonge alors dans le corps d’un des pique-niqueurs, traversant la peau jusqu’à l’atome (10-16 mètres, au niveau d’un proton). Point de départ des deux mouvements complémentaires, vers l’immense puis le microscopique, l’humain est placé au centre de l’univers, ce qui fait de lui, suivant le mot de Pascal, « un milieu entre rien et tout[6] ». Mais, à l’inverse du sentiment pascalien de disproportion, ce « milieu » établit pour le couple Eames un lien de proportionnalité entre le rien et le tout. Aucun sentiment d’angoisse dans Powers of Ten, mais une sorte de fascination qui renvoie à l’émerveillement leibnizien plutôt qu’à l’effroi pascalien : « Ainsi non seulement tout va par ordre, mais même nos esprits doivent s’en apercevoir de plus en plus à mesure qu’ils font des progrès[7] ».

Parvenu au nucléon (composé de six protons et six neutrons), le narrateur de Powers of Ten commente : « Nous arrivons au niveau de la structure universelle : il y a des protons et des neutrons dans chaque nucléon, des électrons dans tous les atomes, et les atomes composent toutes les galaxies jusqu’à la plus lointaine d’entre elles ». Malgré ce lien ténu établi entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’univers observable présenté par Powers of Ten demeure limité : à 100 millions d’années-lumière de la Terre, la caméra s’arrête en même temps que la connaissance humaine et revient à son point de départ.

L’avancée décisive de ce court film est d’avoir inscrit les deux infinis dans une même continuité visuelle : le mouvement du zoom établit une relation directe et incontestable entre eux, dont l’échelle humaine demeure le maître-étalon. L’image vient au secours du discours qui, malgré sa puissance conceptuelle, manquait d’un support visuel pour corroborer empiriquement le raisonnement selon lequel le mètre, développé à la « puissance dix », nous permet de relier intellectuellement l’infiniment petit et l’infiniment grand. L’image vient soutenir le mouvement noétique qui va du minimum pensable jusqu’aux confins de l’univers, donnant à voir un monde proportionné à la pensée[8]. L’univers infini est ordonné, stratifié, composé de plusieurs mondes enchâssés : chaque échelle a son propre « écosystème », vaste, mais limité, englobant un plus petit, englobé dans un plus grand, et dont l’homme ne connait et ne maitrise physiquement qu’une portion. Ce relativisme infuse la culture populaire américaine, du conte du Dr Seuss Horton Hears a Who[9] – où un éléphant, une des plus grosses créatures terrestres, découvre l’existence d’un monde microscopique, guère différent du sien, niché à l’intérieur d’un grain de poussière – au zoom final de Men In Black[10] qui révèle que notre univers est contenu dans une bille avec laquelle jouent de gigantesques créatures.

Plutôt que de lier les deux extrêmes dans un mouvement continu, on peut aussi les rapprocher par un montage transversal qui opère des collisions entre des plans d’échelles différentes : le gros plan d’une allumette est suivi par un plan d’ensemble du soleil se levant sur le désert (Lawrence d’Arabie[11]) et l’image de la pupille écarquillée du cosmonaute raccorde avec celle d’une galaxie en expansion (2001 : L’Odyssée de l’espace[12]). La disproportion entre l’infiniment grand et l’infiniment petit se résorbe (le fondu-enchainé de 2001 entre un os et un vaisseau spatial abolit également la distance temporelle entre deux états de la technique) et le montage recrée de la proportion en agençant les images selon des rimes de formes et de mouvement[13].

[learn_more caption= »Références »] Cinéma

BENOLIEL Bernard. « La Perspective réinventée ». Cahiers du cinéma, novembre 2000, n° 551, p. 64-71.

TATUM Jr. Charles (dir.). Jack Arnold : l’étrange créateur. Amiens, Festival international du film d’Amiens, Vol de nuit, 2000.

ZECEVIC Danilo. « L’Éloge du microbe. Animation et microcosme », Split Screen, été 2008, n° 5, p. 26-29.

Philosophie

DELEUZE Gilles, Cinéma 1 : L’Image-mouvement, Paris, Les Éditions de Minuit, 1999 (1983).

GANDILLAC, Maurice De, Nicolas de Cues, Paris, Ellipses, 2001.

LEIBNIZ, Lettre à l’électrice Sophie du 4 novembre 1696, GP VII.

DE CUES, Nicolas, La Docte Ignorance, trad. H. Pasqua, Paris, Payot & Rivages, 2008.

Textes littéraires

MATHESON Richard, L’Homme qui rétrécit, Paris, Gallimard, « Folio SF », 2000 (1956).

SAGAN Carl, Contact, Paris, Pocket, 1997 (1985).

WELLS Herbert George, La Guerre des mondes, Paris, Omnibus, mars 2007 (1898).

[1] The Incredible Shrinking Man, Jack Arnold, 1957.

[2] War of the Worlds, Steven Spielberg, 2005.

[3] Contact, Robert Zemeckis, 1997.

[4] Agora, Alejandro Amenábar, 2009.

[5] Powers of Ten, Charles Eames, Ray Eames, 1968.

[6] Pascal, Pensées, « Disproportion de l’homme », L 199/ B 72, in Œuvres Complètes, Paris, Seuil, p. 526.

[7] Lettre de Leibniz à l’Electrice Sophie du 4 novembre 1696, cité par Jean Seidengart, Dieu, l’univers et la sphère infinie, Paris, Albin Michel, 2006, p. 497.

[8] Les zooms centrés de Powers of Ten annoncent ceux du programme de cartographie numérique Google Earth.

La nature documentaire du film ne l’a pas empêché de devenir la matrice esthétique des travellings impossibles du cinéma de fiction contemporain, lorsque la caméra s’élève de la terre à l’espace (le plan final d’Ennemi d’État [Ennemy of the State, Tony Scott, 1999]) ou, pour l’infiniment petit, slalome au milieu des neurones durant les génériques de Fight Club (David Fincher, 1999) ou X-Men (Bryan Singer, 2000).

[9] Dr. Seuss (Theodore Geisel), Horton Hears a Who, New York, Random House, 1954.

[10] Men In Black, Barry Sonnenfeld, 1997.

[11] Lawrence of Arabia, David Lean, 1962.

[12] 2001 : A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968.

[13] La taille fixe de l’écran de cinéma provoque une uniformisation : le petit objet en gros plan et le vaste paysage en plan d’ensemble finissent par avoir la même dimension.