De l’art d’articuler les sons (1)

Que la musique ait trait à la relation, plus précisément à l’articulation, c’est là une idée qui s’impose avec certainement trop d’évidence. Nous parlons bien de la musique comme d’une relation entre des sons, comme d’une certaine syntaxe. Il n’est pas question de critiquer dans ce texte l’expression même de langage musical, très répandue sous la plume des musicologues, et qui passe souvent sans susciter de remarques. Une mise au point liminaire paraît cependant nécessaire. Ainsi, je me permets de noter, pour lever toute confusion, que l’on parlera ici de syntaxe dans un sens assez lâche, au sens où Roberto Casati et Jérôme Dokic[1] ont pu parler de quasi-syntaxe pour désigner l’articulation musicale. On renverra sur ce point aux propos de Jackendoff[2] :

[…] il n’ est pas question de trouver des contreparties musicales aux parties du discours, à la signification, aux transformations de type déplacement ou à des traits distinctifs. Au contraire, des notions comme celles de hauteur, de gamme, de consonance, de dissonance, de mesure, d’ornementation, de tension et de relâchement, qui ne correspondent à rien de précis au niveau du langage, jouent un rôle central dans la grammaire musicale.

Il n’y pas de correspondance totalement déterminable entre syntaxe linguistique et syntaxe musicale. On parlera donc de syntaxe musicale en un sens qui, s’il n’est pas strictement linguistique, n’est pas tant métaphorique que relâché, souple, un sens qui retiendra d’abord ce thème de l’articulation entre des entités.

Dans ce sens, on s’accordera à dire que la musique produit une certaine relation entre les sons, relation régie, dans la tradition instrumentale occidentale, par des rapports plus ou moins fluctuants mais qui ont pour point commun d’articuler des entités fixes, les notes. Remarque triviale mais fondamentale : de fait, si la musique occidentale a pu autant se comparer à un langage possédant des règles syntaxiques (celles de la modalité ou de tonalité, fonctionnelle ou non), c’est parce que cette articulation peut se construire de manière fluide à partir des entités bien déterminées que sont les notes. Par son caractère stable, par la sélection perceptive qu’elle instaure dans le divers du sonore, la note constitue, dans la culture musicale occidentale, une donnée élémentaire pertinente pour construire des relations musicales déterminées, identifiables.

Le caractère élémentaire de la note peut la rapprocher du phonème : en linguistique, la plus petite unité sonore qui serve à discerner un mot de l’autre. Cette comparaison, faite par Pierre Schaeffer dans le Traité des Objets Musicaux[3] est intéressante en ce qu’elle souligne que, tout comme le phonème, relatif à un système de la langue qui prescrit la pertinence des distinctions, la note est dépendante d’un système : ce système peut être celui de la gamme tempérée chromatique par exemple. Plus finement, une fois que l’on ne fonctionne plus seulement dans le cadre d’un tempérament chromatique mais dans un système de tonalité fonctionnelle, on dira que les notes jouent des rôles différents en fonction des tonalités jouées : ainsi un mi bémol ne s’entendra pas de la même façon (double sens du verbe entendre) si je suis en do majeur ou en do mineur. Dans le deuxième cas, la note fait partie de la gamme, elle passe sans susciter d’autre attention que celle de sa fonction standard dans ce système (elle vaut comme tierce). Dans le premier cas en revanche, elle introduit une incertitude sur la tonalité, une tension, voire une question, elle se fera remarquer. Pour nous en tenir à des points généraux, disons que la note est cet élément que la musique articule selon les règles d’un certain solfège ; elle n’a donc de sens que dans un système musical donné.

Autre point, également trivial, mais tout aussi important : comme son nom l’indique, la note est ce qui est noté. On a d’ailleurs tendance à confondre dans le discours la note écrite – la note notée – et la note sonore, la note jouée. Plus qu’une ambiguïté regrettable, cette confusion est révélatrice. Car si la note est si intimement liée à sa notation, c’est parce qu’elle est le résultat d’une sélection de ce qui dans le son s’offre le plus aisément à l’identification perceptive et à la notation. La note que nous connaissons, dans le solfège occidental, est le résultat d’une sélection progressive. Cette sélection se cristallise sur ce qui dans le son correspond au paramètre le plus aisément qualifiable et identifiable : la hauteur. La hauteur est en effet la valeur la plus aisément repérable, celle qui, lorsque nous avons affaire à ce phénomène éphémère, mouvant, qu’est le son, offre le plus de permanence. D’où le fait qu’elle ait été retenue comme l’élément fondamental du système musical occidental, qu’elle soit si profondément liée à sa notation. La note, au sens premier, c’est que ce que je peux noter du son, ce dont je peux prendre note.

Passées ces remarques introductives, on peut donc penser la musique occidentale comme une relation complexe entre ces notes, relation qui s’organise peu à peu en fonction de tons distincts, lesquels entretiennent entre eux des rapports complémentaires. La perception musicale se construit alors historiquement dans cette saisie tonale et les articulations qu’elle prescrit, articulations qui, si elles ne sont pas forcément remarquées et comprises par l’auditeur, instaurent un schéma général de tension et de résolution : le jeu sur la dominante, l’instauration de cadences placent la perception musicale dans un temps qualitatif, fait d’attentes, de recentrements, de repos temporaires. Ce langage de la tonalité fonctionnelle ne dure cependant qu’un temps. Peu à peu remise en question par des procédés divers, jusqu’à la polytonalité qui laisse flotter la décision tonale, on sait qu’avec l’école de Vienne, c’est cette organisation polarisée de la perception musicale qui va se trouver profondément modifiée.

Pour autant, cette modification ne se fait pas à l’encontre d’une conception syntaxique de la musique, bien au contraire. Arnold Schoenberg défend l’idée d’un système de notes qui ne privilégie aucun intervalle entre les sons. Dans le dodécaphonisme, cet effet est obtenu par la mise en série des douze notes de la gamme chromatique dans un ordre choisi par le compositeur : ce dernier doit composer à partir de la série sans que jamais un son ne se répète dans une cellule, en accord, ou dans un motif mélodique. Toute répétition produirait le recentrement de l’oreille vers un pôle d’attraction tonal. Schoenberg rompt en cela avec la prégnance musicale de certains intervalles, pour penser le système chromatique comme un ensemble logique où seule compte l’intelligibilité de la mise en rapport. L’oreille apprendra à s’ouvrir à cette nouvelle intelligibilité. Ainsi écrit-il en 1923 [4] :

L’expression « émancipation de la dissonance » vise à traduire cette extension de l’intelligibilité, qui donne à la dissonance la même intelligibilité qu’à la consonance. Un style de composition, appuyé sur ces prémisses, traite donc les dissonances et les consonances à égalité, se refusant de les rapporter à un centre tonal.

Il ne s’agit donc nullement d’abandonner l’idée d’une syntaxe musicale. Bien plus, l’approche de Schoenberg est profondément liée à une conception logique du développement musical, et prend son sens dans la Vienne du tournant linguistique. La libération de la dissonance s’inscrit ainsi dans une nouvelle organisation du champ musical, organisation non pas architectonique (la tonalité serait en cela une grammaire, prescrivant a priori des règles de composition) mais constituée par le déploiement du contexte toujours renouvelé d’une série, qui prescrit sa propre logique interne.[5] L’émancipation de la dissonance est donc une consécration de l’idée de syntaxe musicale.

Cependant, dans le projet de Schoenberg s’ouvre une autre voie possible pour la composition, celle de la Klangfarbenmelodie ou mélodie de timbres. Dans le système musical traditionnel, consacré par la méthode dodécaphonique, la valeur retenue est, nous l’avons vu, la note. Or, comme le note Michel Chion dans son Guide des Objets sonores,

[la notation selon la hauteur] ne fait état que des aspects du son fonctionnant comme valeurs. Si l’on oublie le système et les pertinences qu’il définit, pour écouter d’une oreille neuve la note musicale, comme objet sonore sensible, on y découvre, outre ses traits pertinents que nous appelons valeurs, beaucoup d’autres caractères.[6]

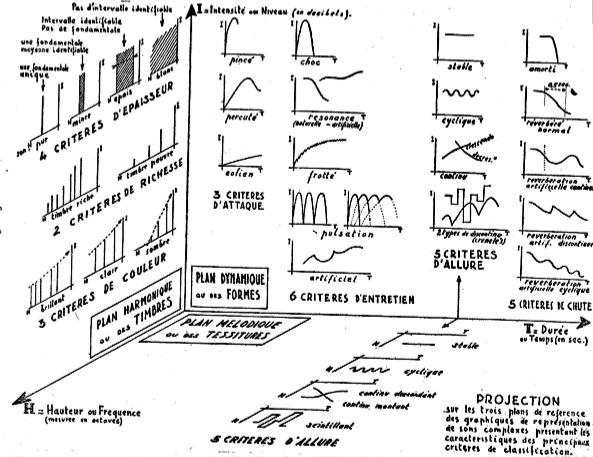

Se rendant attentif à la hauteur, valeur cardinale de la perception musicale, on insistera moins sur d’autres traits, moins pertinents. Certes, certains d’entres eux sont bien sûr pris en compte dans la notation : son intensité, son attaque… Mais en elle-même, la note ne prend pas en charge ce que l’on a coutume de nommer par la notion vague de timbre du son, c’est-à-dire dans la musique occidentale traditionnelle, le timbre instrumental. L’absence de notation systématisée du timbre se comprend aisément. Le timbre du son étant difficilement réductible à des paramètres définis et modulables, le solfège traditionnel visera dans le son ce qui répond à une telle exigence, cardinalement, la hauteur[7]. Selon une définition fameuse de Danhauser, souvent reprise par les théoriciens du son[8] :

Le timbre est cette qualité particulière du son qui fait que deux instruments ne peuvent être confondus entre eux, quoique produisant un son de même hauteur et de même intensité.

Si la note homogénéise les sons en retenant un critère pertinent, la hauteur, le timbre lui, relève de l’hétérogénéité, et nous sert à définir des identités instrumentales : c’est le timbre qui nous fait distinguer entre deux la de même hauteur joués par un violoncelle et une gambe. Le timbre est donc une notion résiduelle : pour reprendre une expression heureuse de Chion, il est ce « résidu qualitatif qui reste au fond de l’éprouvette » une fois le son décomposé selon des paramètres repérables et notifiables : hauteur, intensité et durée.

Ces précisions faites, quel est le sens du projet schoenbergien d’une Klangfarbenmelodie ? Il consiste à changer l’élémentaire de la composition : il ne s’agit plus de prendre pour élément le critère cardinal de la hauteur, mais ce timbre instrumental qui restait un critère résiduel. Cette tentative s’exprime dans l’op. 16, Cinq Pièces pour orchestre, dans le 3ème mouvement, intitulé « Farben ». Le titre est remarquable : le timbre, en allemand se dit Klangfarbe, la couleur sonore : la couleur renvoie à ce qui dans le son relèverait de l’ineffable, à ce qui ne se laisse pas réduire à une notation déterminée. Dans « Farben », il s’agit de composer des mélodies non plus par succession sur un même instrument de différentes hauteurs, de notes différentes, mais par succession sur une même hauteur de différents instruments. Ainsi, le début de la pièce alterne sur un même accord de quatre hauteurs deux groupes instrumentaux : deux flûtes, une clarinette, un basson et un cor anglais, un second basson, un cor, une trompette (les deux derniers avec sourdine). Cette alternance se fait à la blanche alors qu’alto et contrebasse interviennent à la une cinquième voix. Sans rentrer dans une analyse détaillée de cette pièce, soulignons que, si le timbre s’y livre évidemment de manière plus présente que dans bien des compositions aux hauteurs modulées, au discours chromatique très fluide, l’auditeur a pourtant beaucoup de peine à se détacher d’une saisie musicale centrée sur la note.

Car le projet d’une Klangfarbenmelodie a ses limites, la première étant son inscription dans un système musical tempéré et chromatique, qui implique une perception déjà déterminée sous ce paramètre prégnant. Comme le résume Michel Chion il est difficile « de réaliser de telles mélodies de timbre, à plus forte raison en association avec des séries de hauteurs et de durées, dont la perception, déjà difficile, masque toute identification possible d’une mélodie de timbres »[9]. Seconde limite, cette tentative a lieu dans le cadre d’une instrumentation orchestrale profondément marquée, voire déterminée par ce système. Notre lutherie traditionnelle est une lutherie faite pour jouer des notes, ce qui attache nos instruments à ce paramètre cardinal de la hauteur. Dès lors, pour réellement mettre en relation des timbres, par delà le critère cardinal de la hauteur, écrit Michel Chion, « il faudrait que la notion de timbre puisse être abstraite des instruments qui la supporte, comme une couleur peut être abstraite de 1’“objet visuel” qu’elle colore. » Or, justement, la notion de timbre reste, à l’époque de Schoenberg, profondément liée au contexte instrumental : le timbre est ce qui permet de différencier des instruments, il est le marqueur de l’identité instrumentale et non le timbre du son.

Quelles considérations tirer de cette tentative d’une mélodie de timbre chez Schoenberg ? Il s’agissait avec « Farben » de sortir d’une syntaxe déterminée par l’élément note, et des relations qui s’instaurent entre les hauteurs, pour penser un système musical nouveau : ce système musical permettrait de mettre en relation non plus des notes mais des timbres. C’est là un geste précurseur que retiendra la musique expérimentale : les musiques du XXe siècle, par des modalités nouvelles, à savoir par le biais de l’électroacoustique puis de l’électronique, essaieront ainsi de composer non plus avec des notes mais avec des sons, avec ce que Pierre Schaeffer appelle des objets sonores. Ainsi, dès le début du XXe siècle naît un projet musical cohérent, que Jean-Claude Risset résume en ces termes :

Plutôt que de continuer à élaborer une grammaire de plus en plus complexe, [les compositeurs] vont chercher à renouveler le vocabulaire – à reporter leur attention sur les sons eux-mêmes. Chez Debussy, les accords prennent valeur de sonorité, de timbre, plutôt que de fonction tonale obligeant à certaines résolutions. Edgard Varèse veut retrouver la « vérité acoustique » perdue avec le compromis du tempérament égal, qu’il qualifiait de « stupide fil à couper l’octave » : sa quête du son organisé préfigure les musiques concrètes, électroniques, électroacoustiques et numériques, où la primauté de la hauteur sonore s’efface au profit du timbre. Au sein d’un matériau sonore qui ne se réduit plus à des sons « droits », épurés, à hauteur déterminée, ce sont alors de nouveaux types de relations qui peuvent s’instaurer.[10]

Pauline Nadrigny (Université Paris 1, PhiCo)

[1] Casati, R. et Dokic, J., « La musique est-elle un langage ? », in. Musique, rationalité, langage, L’harmonie : du monde au matériau, cahiers de philosophie du langage, n°3, l’Harmattan, 1998, pp. 123-136

[2] Jackendoff, R., 1987, Consciousness and the computational mind, Cambridge, Mass. : MIT Press., 1987, p. 215

[3] P. Schaeffer, Traité des Objets Musicaux, Seuil, Paris, 1966, p. 279

[4] A. Schoenberg, « La composition avec douze sons. Les théories de Hauer », in Le style et l’Idée, p. 164

[5] Cf. A. Soulez, « Wittgenstein et l’Idée musicale (Schoenberg) »: Interview, in Revue Europe, dir. J-B. Para, Automne, 2004.

[6] M. Chion, Guide des Objets sonores, Buchet/Castel, INA GRM, 1983, Article « Timbre ».

[7] Il ne s’agit nullement de soutenir que le timbre est laissé de côté dans la musique occidentale (ce qui serait évidemment absurde, compte tenu de l’histoire de l’orchestration et de la lutherie) mais que le timbre y reste un paramètre subordonné à la hauteur. Comme nous le verrons, la musique contemporaine reviendra sur cette subordination et commencera par cesser de parler de “timbre” (notion résiduelle, quand bien même le luthier n’en a pas du tout une approche vague!) pour plonger dans une qualification du son plus systématisée. Certes, dans certaines œuvres instrumentales “traditionnelles », le timbre peut être parfois visé pour lui-même, mais c’est la plupart du temps de façon ponctuelle, souvent pour obtenir un effet dramatique et/ou mimétique.

[8] A. Danhauser, Théorie de la musique édition revue et augmentée, Paris, H. Lemoine, 1994

[9] Ibid.

[10] Risset, « Hauteur, timbre, harmonie, synthèse » in. Musique, rationalité, langage, L’harmonie : du monde au matériau, cahiers de philosophie du langage, n°3, l’Harmattan, 1998, pp. 153-167