Le cinéma iranien face au pouvoir : l’émergence d’un nouveau langage

Asal Bagheri – docteure en Sémiologie et linguistique. Spécialiste du cinéma iranien, elle est auteure de la thèse Les relations homme/femme dans le cinéma iranien postrévolutionnaire, stratégies des réalisateurs ; analyse sémiologique ainsi que plusieurs articles en français, anglais et persan tels que La représentation de l’infidélité dans le cinéma iranien sous Mahmoud Ahmadinejad publié sur CERI, Sciences Po.

Si la Révolution Islamique l’a renforcée, la censure était déjà une composante importante des régimes précédents en Iran. Le cinéma iranien a connu depuis ses débuts une relation à la fois proche et conflictuelle avec l’État et les religieux du pays, et cela même quand le clergé n’était pas au pouvoir.

Aussitôt qu’en 1904, le premier cinéma public s’est ouvert et a commencé à projeter des courts métrages rapportés de France, les religieux l’ont attaqué en l’accusant de montrer des femmes dénudées à l’écran. Le cinéma fut fermé suivant l’ordre du monarque, et son propriétaire s’est vu contraint à l’exil. D’autres ont tenté l’expérience mais ont connu le même sort que lui. Ce n’est qu’à partir de 1923 que les salles ont commencé à s’ouvrir ; le cinéma a connu une bonne affluence mais exclusivement masculine. En effet, depuis les premiers films projetés jusqu’à aujourd’hui, la présence des femmes à l’écran a été un des grands problèmes du pouvoir et du clergé.

Une cinquantaine d’années plus tard, à la veille de la Révolution, la partie la plus religieuse du pays, de plus en plus mécontente, dénonçait la multiplication des scènes de sexe et de violence au cinéma. Certaines familles empêchèrent même leurs enfants de fréquenter les salles obscures. Dans un moment où le chemin montré par les religieux était l’arme « sacrée » pour un peuple qui avait souffert pendant longtemps de la répression, le cinéma, considéré comme le symbole de la « décadence » et de la « dégradation » du pays, était devenu la cible préférée de ces Iraniens désormais fortement puritains.

En effet, comme le souligne Hormuz Key, les Iraniens ont toujours entretenu une relation d’amour / haine avec le cinéma, en grande partie à cause de la qualité médiocre et de la vulgarité des films Farsi[1], mais aussi à cause de l’influence du clergé chiite contre le septième art. Les Iraniens allaient alors au cinéma mais ils avaient « un sentiment de malaise et de “gêne morale” »[2]. C’est ainsi qu’à la veille de la Révolution, pendant qu’ils manifestaient dans les rues pour obtenir une démocratie, ils se sont mis à incendier et détruire les salles de cinéma[3].

En février 1979, une page de l’histoire iranienne est tournée, ainsi que celle du cinéma iranien. Celui-ci a produit jusqu’à la Révolution Islamique 632 longs métrages de fiction tournés par 124 réalisateurs. Trois femmes seulement ont pu y travailler, en réalisant deux longs et un court métrages. Dans ce cinéma « non islamique » et « moderne », moins de dix films mettent en scène la réalité de la vie des femmes. L’interdiction, par l’État, des scènes d’amour et de la représentation de la nudité complète de la femme n’a pas empêché ce cinéma de faire de celle-ci, un objet, un accessoire, une « chose faible » qui devait systématiquement être sauvée par un homme et être à son service. Ainsi le cinéma d’avant la Révolution Islamique qui n’avait pas besoin d’utiliser des subterfuges ou de négocier avec la censure pour dépeindre les relations homme/femme dans la société, s’est-il simplement contenté d’un regard fortement masculin et patriarcal loin de la réalité.

Le premier discours de celui qui est devenu le Guide de la Révolution[4], prononcé le jour de son arrivée en Iran, le 1er février 1979, au cimetière de Behesht Zahraet, a montré le chemin que la Révolution devait prendre. Contre toute attente, comme le souligne Hamid Algar[5], l’Ayatollah Khomeiny déclara qu’il n’était pas contre le cinéma, mais contre la corruption à l’intérieur de celui-ci. Il ajouta que le cinéma devait éduquer les gens et que, comme tout art, il devait se mettre au service de l’islam. Cette déclaration a légitimé le septième art qui, pendant des décennies, avait été défini comme un instrument d’occidentalisation et rejeté par le clergé.

La Révolution iranienne de 1979 qui a engendré la République Islamique, donne une importance particulière à la question culturelle. Ainsi l’État khomeyniste a-t-il fait de la culture un enjeu majeur de sa politique. Malgré cette attention portée sur le cinéma par les autorités, d’une part à cause de la primauté de l’affect visuel accélérant l’efficacité du message et d’autre part à cause de sa visibilité et sa facilité d’accès, à l’intérieur mais également à l’extérieur du pays, comme le souligne Najmeh Khalili Mahani[6], il est devenu une des voies principales d’expression en Iran en profitant de la nature paradoxale d’un « modernisme islamisé » cher à la République Islamique.

La particularité de la structure du pouvoir dans la République Islamique d’Iran, mise en place par l’Ayatollah Khomeiny, s’appuie sur la bicéphalie du système : d’un côté, il comprend les éléments d’un système politique « classique » (Parlement, président de la République, gouvernement…) et d’un autre côté, un Guide de la Révolution à vocation religieuse dont l’autorité s’exerce au-delà de tout autre pouvoir et texte de loi. Cette complexité induit que le devenir de la culture et spécifiquement du cinéma est partagé entre ces deux pouvoirs. Diverses organisations cinématographiques sont rattachées à l’un ou l’autre[7]. Le sort du cinéma, scindé entre ces multiples institutions, est alors fortement dépendant du pouvoir de décision des différents dirigeants, leurs accords et leurs désaccords, les changements et les conflits politiques. Les différends entre les deux plus importantes institutions concernant le cinéma, le Département Cinématographique du Ministère de la Culture et de l’Orientation Islamiques rattaché au gouvernement et le Centre Artistique de l’Organisation de la Propagande Islamique rattaché au Guide[8] virent fréquemment à la polémique et par conséquent à l’instabilité pour toute l’industrie du cinéma. Ainsi le Centre Artistique, qui possède plusieurs salles de cinéma dont certaines parmi les plus importantes du pays comme le grand multiplexe Azadi de Téhéran, décide-t-il souvent de privilégier ses propres productions et refuse-t-il de projeter d’autres films qui, quoique autorisés par le Ministère, ne sont néanmoins pas au goût plus conservateur de ces dirigeants. Outre les fortes contraintes liées à la censure s’ajoute alors un obstacle à l’exploitation commerciale des films et donc à leur diffusion.

Ces interdictions à géométrie variable dépendant d’une part de l’avis personnel de tel ou tel responsable et d’autre part de ces querelles incessantes entre le Ministère et le Centre Artistique rendent l’avenir des artistes et de leurs œuvres incertain.

Lors d’un entretien[9], la réalisatrice Rakhshan Bani Etemad expliquait cette incertitude du sort du cinéma iranien en rapport direct avec l’humeur des responsables :

« Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des responsables qui croyaient en le cinéma iranien, malgré toute leur pensée traditionnelle et toutes les visions limitées qu’ils avaient par rapport au cinéma, mais ils avaient accepté les artistes. On a eu des périodes en Iran pendant lesquelles, pour certains avoir ou ne pas avoir un cinéma national n’était pas important. En effet, le regard sur le cinéma, selon des périodes historiques variées, a tellement changé que je dirais que les contraintes sont une question secondaire. Une fois, j’ai dit à un des responsables du cinéma : “Ce qui importe pour moi en tant que cinéaste, c’est la définition que je donne au cinéma, c’est ma responsabilité, un engagement qui a peut-être même un caractère sacré ! Si vous ne croyez même pas à ces principes fondamentaux, on va surement se disputer pendant des années ; et, si nous n’arrivons pas à une conclusion, mon seul espoir est de vous voir accéder à une position plus importante afin que vous quittiez ce poste et que je puisse voir comment négocier avec la personne suivante”».

Il est à préciser que les trois responsabilités majeures du Ministère concernant le cinéma sont les suivantes : hemayat (soutien), hedayat (guidance) et nezarat (contrôle).

Le premier est mis en place pour aider la production des films. En ce qui concerne la guidance, quatre catégories de films sont établies de A à D. Ces catégories déterminent le coût du billet pour le film, les salles dans lesquelles il va être projeté, pendant quelle période et pour combien de temps. Il va sans dire que l’avenir d’une œuvre dépend de ces facteurs. Les responsables politiques du cinéma attribuent ces labels en prenant en compte trois qualités : les aspects techniques, l’esthétique et le contenu. En ce qui concerne la première, nous pouvons donner l’exemple de la prise de son direct, pour la deuxième, l’innovation et l’expérimentation sont encouragées ; et, pour la dernière, un contenu proche de la culture du régime est largement avantagé. La troisième responsabilité des dirigeants, le contrôle, n’est rien d’autre que la censure.

Le réalisateur iranien doit donc parcourir un long chemin pour obtenir les autorisations nécessaires à son film. Le résumé de l’intrigue, le scénario, la liste complète de l’équipe de tournage doivent obtenir l’aval du Ministère. Les plateaux de tournage peuvent être surveillés afin que les autorités puissent s’assurer du bon respect des comportements islamiques. Une fois le tournage terminé, le film dans son intégralité, sa bande annonce ainsi que son affiche doivent être examinés et approuvés. À chacune de ces étapes, le film peut être arrêté, coupé ou interdit.

La morale islamique agit donc par le biais de la censure tout particulièrement sur le comportement et l’apparence physique, et crée une nouvelle forme d’image sur les écrans. Les cinéastes ont mis alors en place un nouveau langage artistique et cinématographique pour faire face à la situation. En effet, grâce à la tradition de l’implicite déjà ancrée dans la culture iranienne, les cinéastes ont commencé à semer des indices, pour montrer « l’inmontrable ». Ils ont suivi l’exemple de la poésie iranienne qui s’exprime par le biais d’ellipses et figures de styles diverses et qu’il faut décortiquer pour comprendre.

Dès les premiers pas de la Révolution, la question de la censure se pose sévèrement à l’image, tout d’abord par le rejet du film Farsi. Le combat du « nouveau cinéma » était donc de faire des films sans « corruption morale ».

Une des règles imposées au cinéma est l’interdiction de montrer une image positive du Shah, de sa famille ou des partis politiques autres que ceux du régime.

Une des autres interdictions repose sur la représentation de la police des mœurs (komité). Jusqu’en 1998, l’année de la première élection du réformateur Mohammad Khatami qui a instauré un climat d’ouverture notamment dans les domaines intellectuels et culturels, aucun réalisateur iranien n’avait le droit de montrer ou de mentionner dans ses films la police des mœurs, un des éléments importants mis en place par le régime pour faire régner les lois islamiques dans la société iranienne et donc très présente dans la vie des habitants du pays. Le Chant du Cygne (Avaz-é Ghou, Saeed Asadi, 2001) dépeint la difficulté des relations amoureuses hors mariage pour les jeunes et le carcan d’un couple qui a pour seul crime de ne pas être encore marié. Le film est un jeu de chat et de souris entre le couple et la police qui se termine par la mort du jeune homme. Une des astuces du scénario pour avoir les autorisations a consisté en la substitution de la police iranienne par la police turque à la frontière comme responsable de la mort du personnage.

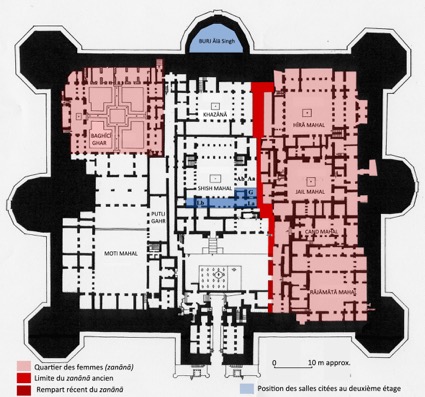

Making off du film Le Cheval est un Animal Noble d’Abdol Reza Kahani, Photographe: Behrang Dezfouli Zadeh

Pour citer un film plus récent, on peut parler du Cheval Est un Animal Noble (Asbheyvan-é Najibist, Abdol Reza Kahani, 2011), dans lequel, afin de critiquer et de dénoncer la corruption de certains policiers, le réalisateur met en scène l’histoire loufoque d’un de ces derniers qui fait du porte-à-porte pour réclamer de l’argent en contrepartie de sa clémence. À la fin du film, le spectateur découvre que ce représentant de la loi n’est autre qu’un usurpateur d’identité. C’est certainement cette ruse de scénario qui a fait passer le film à travers les mailles de la censure.

La représentation du religieux est une autre difficulté du cinéaste iranien. Parmi le nombre infime de films qui ont traité ce sujet, le plus polémique est Le Lézard (Marmoulak, Kamal Tabrizi, 2004). Autorisé à l’écran mais aussitôt interdit à la suite des contestations des conservateurs et du clergé, le film, par le biais de l’humour, tentait de nuancer la figure du religieux, en adoptant la même stratégie que Kahani quelques années plus tard, à savoir l’usurpation d’identité d’un clerc par un bandit. Pour désacraliser la représentation du mollah, dans une des trois histoires du film Please Do Not Disturb (Lotfan Mozahem Nashavid, 2010) Mohsen Abdolvahab montre le travail concret, le « business » d’un religieux notaire. Les tumultes amoureux d’un jeune religieux, son déchirement entre l’affection qu’il porte à sa jeune femme malade mais très pieuse et son désir pour la jeune infirmière moderne sur le point de divorcer, est le thème traité subtilement dans L’Or et le Cuivre (Tala va Mes, Homayoun Asadiyan, 2011). On ne peut pas ne pas citer le premier film qui, sous la présidence de Khatami, a ouvert la voie aux autres pour traiter cette thématique : Au Clair de Lune (Zir-e Nour-e Mah, 2001) de Reza Mir-Karimi, qui tente de dépeindre les conflits intérieurs d’un jeune séminariste (Talabeh) concernant sa responsabilité de futur mollah.

Il reste que la censure la plus importante s’avère être le contrôle des mœurs, appliqué autant à l’image qu’à ceux qui la fabriquent. Du début du processus d’écriture jusqu’à la sortie du film, tout doit être examiné : la remise du scénario, le choix des acteurs et des actrices, etc. Pendant le tournage du film, devant et derrière la caméra, tous les comportements, tels que le port du foulard, les relations dans l’équipe de tournage, doivent être conformes aux bonnes mœurs islamiques.

Ahmad Amini,[10] réalisateur et critique de cinéma, souligne une différence importante en ce qui concerne la censure avant et après la Révolution :

« Avant la Révolution, je ne faisais pas de films mais j’étais critique. J’ai donc une relation distanciée par rapport au cinéma. Je pense qu’avant la Révolution, il y avait de la censure, mais elle était claire, on savait explicitement ce qu’il n’était pas possible de faire. Mais depuis la Révolution, tout est flou. Il n’y a pas d’éléments clairs pour savoir tout ce qu’on ne peut pas faire. Je propose un scénario avec beaucoup de similitudes avec un autre scénario d’il y a dix ans. À l’époque, j’ai eu l’autorisation, aujourd’hui, je ne l’ai pas. Quand j’ai présenté le scénario d’Un Parapluie[11], je m’attendais à un refus, mais il a été accepté, je me demande encore comment, car rien n’a été censuré dans ce film. Je ne me rappelle pas mais peut être qu’Un Parapluie est passé entre [le mandat de] deux ministres, parce que, dans ces périodes de transition, il y a un flottement, et tout peut passer. C’est comme si on était hors du temps et de l’espace ; tout devient possible. Un an plus tard, on pourrait recevoir une interdiction. Les choses ont toujours dépendu d’une personne responsable à un moment donné : elle peut avoir un problème avec un type de sujet ou avec un acteur et elle mettra des obstacles à tel ou tel film. Les gens du cinéma réclament depuis des années une réglementation claire sur ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Que ce soit un bon ou un mauvais ministre, il n’y a jamais rien eu d’écrit. Par exemple, quand quelque chose doit être corrigé, tout se fait oralement. Il y a des choses que l’on connaît précisément, comme le port du voile, mais elles sont rares. Pendant un moment, un responsable demande à ce qu’il n’y ait pas de gros plans de femmes, mais ça ne dure qu’un temps. On travaille aussi par déduction : tel film a connu tel problème, on ne va pas le faire, ou l’inverse. Le problème est que l’année suivante, cela peut être complètement différent. »

Sous l’influence d’une telle censure, c’est au réalisateur de trouver le moyen d’infiltrer l’imaginaire au-delà de la tradition et des tabous mais aussi aux spectateurs avides de changement et d’un autre discours, plus privé, plus personnel d’ouvrir leur imagination.

Un langage, outil de contournement des lignes rouges, s’est alors instauré entre le cinéma iranien et son public. Nous avons formalisé une grammaire concernant la relation homme/femme à travers quatre grands axes qui sont les gestes, les truchements, les additifs techniques, les espaces ; le cinéma iranien y a recours pour négocier avec les limites de la censure. Des illusions de proximité et de rapprochement, des déclarations d’amour, des propositions sexuelles, de l’érotisme ainsi que des relations amoureuses et charnelles surgissent à travers différentes configurations syntagmatiques des indices tels que le regard, le geste avorté, la scène de retour, l’enfant, l’objet symbolique, l’extérieur, l’intérieur, la voiture, la cour, le hors champ, la transition et la musique[12]. Je vais analyser ici quelques scènes de films pour illustrer certains de ces procédés.

La sensualité d’un corps féminin voilé se montre par exemple par le biais d’un pied nu, comme dans Foulard Bleu[13] (Rousari Abi, Rakhshan Bani Etemad, 1994) où, dans une scène emblématique, le gros plan sur le pied nu de la jeune femme, traversant une flaque d’eau pour rejoindre les pieds chaussés de son bien-aimé, met en évidence par métonymie le corps nu de la femme ; et cette ingéniosité cinématographique, combinée à d’autres telles que le dévoilement de la lune, la musique joyeuse d’une scène sans parole, le hors champs et une transition directe vers l’extérieur de la maison montrant la nuit et des petites lumières, met au jour le sens véritable de la scène, à savoir une nuit de noce. Comme Bani Etemad, Mona Zandi Haghighi dans Un Vendredi après-midi[14] (Asr-e Djomeh, 2006) a également filmé le pied nu pour mettre en avant la sensualité et le côté coquet du personnage féminin chaussé de sandales avec les ongles vernis qui attend son amoureux sur le pas de sa porte.

À l’instar d’un Jafar Panahi ou d’un Abbas Kiarostami, beaucoup de réalisateurs iraniens ont recours à des personnages d’enfants pour montrer ou dire ce qui est interdit aux adultes[15]. D’autres cinéastes mettent en scène les petits dans le rôle d’intermédiaire entre deux personnages de sexes opposés, passeur de sentiment ou d’affection. L’enfant neutralise alors le contact physique ou se substitue à l’un des adultes pour montrer l’évolution d’une relation. Ainsi une scène érotique est-elle suggérée dans Un Parapluie pour Deux (ChatriBaray-é Do Nafar, Ahamd Amini, 2001) qui présente d’abord un plan d’ensemble du père et de la petite fille debout à côté de la femme jouant au piano avec une lumière tamisée. Le plan suivant présente le mari en train de caresser les cheveux de sa fille ; la caméra remonte vers le visage de l’homme qui a un regard presque lascif pour ensuite se focaliser sur les mains de la femme au piano. Le contact physique, la caresse, entre le couple passe ainsi par la petite fille. Amini explique ainsi le rôle de l’enfant dans son film :

« Comme après la Révolution, le contact entre un homme et une femme, que ce soit mari et femme, frère et sœur, mère et fils etc. était interdit, […] les réalisateurs n’ont pas cessé d’être confrontés à ce problème : comment montrer ou suggérer ce moment de contact physique sans avoir affaire à la censure ? […] Concernant l’enfant, pas seulement dans mon film, mais dans d’autres, il a servi de véhicule pour faire passer le contact ou les sentiments entre deux personnages.[16] »

Pour dépeindre des relations intimes vraisemblables, les couples sont plus souvent filmés dans les espaces intermédiaires qui ne sont ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Les espaces publics fermés tels qu’un café, un bureau, un hôpital ou une voiture en font partie. D’une part, grâce à leur côté couvert, ils donnent une impression d’intimité et, d’autre part, dans la mesure où dans les endroits publics, les codes de conduites sont spécifiques, l’absence de tactilité devient plausible. L’habitacle des voitures en est un exemple parfait : grâce à son caractère étroit, et l’emplacement côte à côte, une illusion de rapprochement est ainsi mise au jour. Les espaces privés à ciel ouvert tels que le balcon ou le jardin d’une maison sont également des espaces intermédiaires. Considérés d’un côté comme des espaces privés et de l’autre publics à cause de leur non-clôture et de la présence d’un vis-à-vis, ce sont également des endroits idéals pour suggérer les effets de sens tels que l’intimité. Pour citer un film récent, nous pouvons donner l’exemple des Démunis (Nadar-ha, Mohammad Reza Arab, 2011). Il s’agit de l’histoire de « robins des bois » des temps modernes : deux jeunes hommes sont amoureux de la fille de leur voisine. Sous l’influence de celle-ci, tous les trois braquent des riches pour distribuer aux pauvres. L’évolution de la relation amoureuse réciproque entre Ali et Mehri et celle à sens unique entre Mohsen et Mehri est montrée dans ces espaces d’entre-deux, à savoir la cour, le toit de la maison, la voiture ou encore le restaurant.

Le cinéma iranien évolue dans une société paradoxale. Celle-ci considère la femme, par le biais de ses lois, comme une citoyenne de seconde zone[17]. Néanmoins, le rôle des femmes a été aussi important que celui des hommes pendant la Révolution. La mobilité des femmes a évolué ; elles ont décidé de sortir des maisons et d’occuper la place publique[18]. Le nombre des réalisatrices a augmenté considérablement. Elles étaient, en effet, trois avant la Révolution, elles sont plus d’une vingtaine aujourd’hui, sans compter les documentaristes. Les femmes ont gagné difficilement leur place à l’écran mais leur image a évolué. De l’image de poupée des Films Farsi, elles se sont rapprochées autant que possible de la réalité de la vie des Iraniennes. La République Islamique, en voilant ses femmes et en leur imposant les codes de modestie (Effat) à l’écran, n’a pas empêché une représentation moderne de celles-ci[19].

Avec une réglementation floue et un traitement basé sur les goûts personnels, la censure active depuis la Révolution a créé des surprises. À force de sillonner le chemin des bureaux des responsables, certains cinéastes, tel que Bahram Beyzayi, ont été usés et désarmés et, las, ont décidé de quitter le pays et de se consacrer à d’autres activités. Certains attendent des années avant que chacun de leur film ne soit projeté, tel est le cas de Rakhshan Bani Etemad[20]. D’autres n’ont jamais eu de problème de censure, mais ont quand même quitté le pays pour être plus libre dans le choix de leurs sujets[21] ; le regretté Abbas Kiarostami[22] en faisait partie. Le sort de cinéastes tels que Jafar Panahi est incertain. Ce dernier n’a plus le droit de réaliser ou d’écrire des scénarii ; néanmoins, depuis sa condamnation, il a participé clandestinement à trois films inspirés de son histoire personnelle[23].

Le deuxième mandat d’Hassan Rohani, le président modéré vient de débuter. Son gouvernement est en train d’être constitué mais le sort de plusieurs films interdits depuis des années est encore flou ; les films Enchantées (Eradatmand Nazanin, Bahareh, Tina, 2016) et On a le Temps (Vaght Darim Hala, 2014) d’Abdol Reza Kahani, Je ne Suis pas en Colère (Asabani Nistam, 2014) de Reza Dormishian, La Maison Paternelle (Khaney-é Pedari, 2012) et Canapé (Kanapé, 2016) de Kianoush Ayari sont des films en attente d’autorisation parmi tant d’autres.

Néanmoins, pendant que les Ghobadi et les Makhmalbaf se sont exilés, d’autres ont pris leur place et continue le chemin. Le cinéma iranien connaît en effet un rajeunissement de ses réalisateurs. Abdol Reza Kahani, Bahram Tavakoli, Ali Mossafa, Peyman Moadi, Maneli Shojayi Fard, Behnam Behzadi, Houman Seyedi, Amir Saghafi, Reza Dormishian pour ne citer qu’eux, moins essoufflés pour l’instant que leurs glorieux anciens, ont redonné de la vie au cinéma iranien et ont renouvelé l’image de ce dernier et ceci toujours dans un contexte politique périlleux et incertain où les enjeux culturels sont souvent mis à mal du fait des guerres entre différentes fractions du pouvoir en Iran.

[1]Le terme film Farsi, d’une connotation péjorative, a été inventé par un critique de cette époque, Hushang Kavosi, pour désigner une production commerciale et lucrative de films populaires d’une qualité médiocre. Ces films reproduisaient les recettes éprouvées des films égyptiens, indiens et américains tout en prenant en compte les coutumes iraniennes. À partir des années 50 jusqu’à la Révolution Islamique, le film Farsi (littéralement film persan) était le genre le plus exploité. Il comportait notamment des scènes de danse et de chant, des rixes souvent violentes et une fin « à l’eau de rose » où triomphait la morale sociale. Une relation amoureuse entre un homme et une femme en était un des éléments principaux et elle était traitée sous l’angle d’une domination masculine : la femme violée ou prostituée était sauvée par l’homme et revenait dans le droit chemin.

[2]KEY, Hormuz, Le Cinéma iranien l’image d’une société en bouillonnement, de la Vache au Goût de la Cerise, Paris, Karthala, 1999, p. 79.

[3]Cette année-là, rien qu’à Téhéran, 31 salles ont été détruites. Ainsi, un jour du mois d’août 1978, le cinéma Rex de la ville d’Abadan dans le sud de l’Iran, fut incendié pendant la projection des Cerfs de Parviz Kimyai, un film pourtant anti-Shah. Entre 300 et 400 personnes sont mortes, enfermées à l’intérieur, dont un des responsables de l’incendie. L’ironie de l’histoire est que le peuple était si enthousiaste envers le clergé et la Révolution qu’il a tenu pour responsable le régime du Shah pendant longtemps. Après la chute du régime, des documents ont prouvé le lien direct entre les leaders religieux anti-Shah et l’incendie meurtrier de ce cinéma.

[4]Le titre se transforme en « Guide de la République Islamique » en 1989.

[5] ALGAR, Hamid, Islam and revolution : writing and declarations of Imam Khomeini, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1981, p. 258.

[6] KHALILI MAHANI, Najmeh, « Beyond tradition and taboo :Women of Iranian Popular Cinema : Projection of Progress », 31 juillet 2006, consulté sur le site de Off Screen, le 13/03/2009, http://www.offscreen.com/index.php/phile/essays/women_of_iran/

[7]Pour plus de détails sur ces institutions, voir DEVICTOR Agnès, Politique du cinéma iranien : de l’âyatollâh Khomeiny au président Khâtami, Paris, CNRS éditions, 2004.

[8]L’Organisation de la propagande islamique (OPI) qui est composée de religieux conservateurs, a été créée un an après la Révolution. Elle occupe une vaste responsabilité dans les domaines des forces de l’ordre, des relations avec l’étranger, de la culture et de l’art, de l’enseignement et de l’édition. En ce qui concerne les questions culturelles, une des composantes de l’OPI, le Centre Artistique de l’Organisation de la Propagande Islamique (Hoze-yéhonary-é sazman-é tablighat-é eslami), s’est bien démarqué et a acquis une identité à part entière. Ce centre a autant d’activités culturelles que le Ministère de la Culture et de l’Orientation Islamiques. Pendant les dix premières années de la Révolution, le Centre artistique de l’OPI a mis tous ses moyens pour créer des films de guerre. À partir du début des années 1990, le message politique et religieux a cédé sa place à des films plus populaires et plus rentables. Ce changement de politique cinématographique a été tellement radical que le conseil des mollahs, auquel l’institution reste soumise, l’a vertement critiqué.

[9]Entretien personnel en persan avec Rakhshan Bani Etemad, Téhéran, décembre 2010.

[10]Entretien personnel en persan avec Ahmad Amini, Téhéran, décembre 2010.

[11]Un Parapluie pour Deux (Chatri Baray-é Do Nafar, 2001). Le film est l’histoire d’un triangle amoureux qui se termine mal.

[12]Pour une analyse détaillée, voir BAGHERI, Asal, Les Relations homme/femme dans le cinéma iranien postrévolutionnaire ; Stratégies des réalisateurs. Analyse sémiologique, Thèse de doctorat en Linguistique et Sémiologie, sous la direction d’A.-M. Houdebine, Université Paris Descartes, 2012, Tome I, pp. 157-222, publiée sur le site FASOPO, http://www.fasopo.org/reasopo/jr/th_griffaton_t1.pdf

[13]Le film raconte l’histoire d’un amour rejeté par la société, d’un veuf âgé et riche et de sa jeune employée démunie.

[14]Le film relate les péripéties d’une femme élevant seule son enfant, né d’un inceste.

[15]Pour une analyse détaillée du rôle de l’enfant dans les films de Panahi et de Kiarostami, voir SADR, Hamid Reza, Iranian cinema a political history, Londres, I.B.Tauris, 2006, pp. 223-234.

[16] Entretien personnel en persan avec Ahmad Amini, Téhéran, décembre 2010.

[17]NAFICY, Hamid, A social history of Iranian cinema, Volume 4, Durham &Londres, Duke University Press, 2012, pp. 93-94.

[18]Voir les travaux de Mina Saidi Shahrouz.

[19]NAFICY, A social history of Iranian cinema, Volume 4, ouvr.cité, p. 94.

[20]Son dernier film, Tales (Ghesse-ha, 2012), a été enfin autorisé dans les salles en 2015.

[21]Les deux derniers films d’Abbas Kiarostami Copie Conforme (2010) et Like Someone in Love (2012) tournés pour le premier en Italie et pour le second au Japon ; ce dernier traite notamment des relations homme/femme.

[22]NAFICY, A social history of Iranian cinema, Volume 4, ouvr.cité, pp. 226-227.

[23]Il a tourné Ceci n’est pas un film (In Film Nist, 2011) avec le documentariste Mojtaba Mirtahmasb, Closed Curtain (Pardeh, 2013) avec le cinéaste Kambozia Partovi et Taxi Téhéran (Taxi, 2015).