Arts et pouvoir : Inde et Iran contemporain

Sylvie Taussig – CNRS UMR 8230 – IFEA

Sommaire du dossier

Inde

Nicolas Nercam : De la dimension politique de l’art moderne et contemporain en Inde

Raphael Rousseleau : L’art « tribal indien (adivasi) /vernaculaire contemporain » à travers ses théoriciens

Christine Ithurbide : Industrie de l’art en Inde : l’ascension des femmes entrepreneures

Shoba Ghosh : Le national et le global dans le cinéma hindi contemporain

Pascal Sieger : Mafia de l’intolérance versus pollution culturelle : les artistes indiens et le gouvernement nationaliste hindou

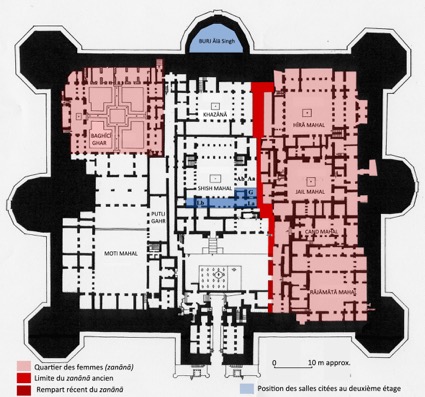

Anne-Colombe Launois : La chambre des reines : peintures et pouvoirs au Qilā Mubārak, Patiala, Panjab, Inde du nord

Iran

Hanieh Ziaei : La voix des artistes iraniens entre engagement, dissidence et censure

Fery Malek-Madani : Iran : un siècle d’art plastique et trois générations d’artistes féminines

Bahar Azadi : L’art politisé et la politique esthétisée

Asal Bagheri : Le cinéma iranien face au pouvoir : l’émergence d’un nouveau langage

Japon

Kajiya Kenji : En embrassant une perspective de Ōura Nobuyuki, Culture et politique au Japon

Introduction

La conjonction de coordination « et » entre « art(s) » et « pouvoir » constitue à elle seule une relation entre les deux qui pourrait s’exprimer de façon simpliste : soit l’art est au service du pouvoir, soir l’art conteste le pouvoir. Et de fait la figure de l’artiste engagé, popularisée sous les traits de Victor Hugo en exil (« Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là[1] ») domine les imaginaires et semble être un critère de jugement du bon et du mauvais art, voire de l’art et du non art. Cette polarisation est cependant fort récente dans l’histoire (de l’art) (du pouvoir), comme un effet de la révolution « copernicienne » qui centre le jugement dans le sujet et la subjectivité : l’art a en fait été d’abord tout contre le pouvoir pour des raisons économiques et sociales évidentes, mais aussi philosophiques ; par exemple chez Platon l’art est au service de la philosophie, et celle-ci est elle-même liée à la politique, c’est-à-dire à l’organisation de la Cité. Cette collaboration n’appartient pas à des temps anciens et révolus : l’institution du musée, depuis le XVIIIe siècle, l’illustre particulièrement. L’art n’est pas seulement un ornement, il est un attribut central de la puissance d’un État, et en miroir c’est à l’État de consacrer les artistes. La polarisation arts/ pouvoir invite à considérer les liens que le pouvoir a avec les arts, auxquels il recourt pour illustrer son gouvernement, pour légitimer son fondement, pour promouvoir ses initiatives dans le cadre d’une pédagogie du pouvoir, qui peut se dégrader en propagande.

Brisant cette image harmonieuse, l’artiste, dans le même temps, celui de la naissance du droit d’auteur[2], revendique son autonomie qui couronne par son geste créateur en rupture avec les conventions et traditions son émancipation de toutes les autres contraintes : il se détache des formes sociales de la religion, du service du pouvoir et de la société, en vue d’une expression individuelle. Et c’est la naissance de l’esthétique comme réflexion autonome, indépendante des tutelles religieuse, métaphysique, politique ou morale, et de la critique par laquelle un jugement de goût singulier est revendiqué comme universel. La muséographie a pendant longtemps illustré l’ethnocentrisme de la position dominante selon laquelle c’est l’occident et ses révolutions, dont la révolution de l’esthétique, qui auraient inventé l’art comme genre autonome, dans le sillage du rejet de toute hétéronomie, et cela avec des départements d’art où étaient exposées des œuvres d’art et des musées ethnologiques ou ethnographiques où étaient présentées les réalisations des cultures reléguées à la périphérie de l’histoire[3].

Le rapport traditionnel de l’artiste et du pouvoir dans les deux paradigmes « classique » et « moderne », a été remis en question par le paradigme de l’art contemporain défini par Heinich[4] comme la transgression des frontières de la notion d’art communément admise – le bon goût, les valeurs morales, les limites techniques, les lois, etc. Cela valait pour un monde de l’art monocentrique (Paris puis les Etats-Unis), mais le pouvoir dans le monde d’après la fin de la guerre froide est polycentrique ; et ainsi du monde de l’art, polycentrique – à moins qu’il ne faille parler d’internationalisation, de mondialisation ou d’américanisation[5].

Le fantasme d’une perspective holiste attribuée à l’art des sociétés considérées comme traditionnelles, où les œuvres représentent l’ordre du monde, l’ordre social et l’ordre religieux, l’union spéculaire du macrocosme et du microcosme tout en étant intégré aux nécessités de la vie quotidienne, sans que l’homme de l’art soit clivé dans la scission si occidentale de l’artiste et de l’artisan, a habité le regard que les occidentaux ont posé sur les arts du monde – dont ils s’excluaient – et le concept de tribal, avec effacement du nom de l’artiste, par exemple, a cristallisé, dans un sentiment new age non avoué, cette fascination pour une harmonie de l’immanence et de la transcendance, aujourd’hui inversée dans la nouvelle tendance muséographique, qui se voit par exemple au musée Ruffino Tamayo (Oaxaca), où les objets sont exclusivement présentés en leur qualité de pièces d’art et désétiquetés à tout autre égard (provenance datation, usage etc.). La réflexion de Raphael Rousseleau « L’art tribal indien (adivasi) /vernaculaire contemporain à travers ses théoriciens » montrant comment l’art tribal indien, né en 1951, est devenu contemporain puis vernaculaire est ici pertinente. C’est donc le cartel, c’est-à-dire le commentaire[6], ou le regard du concepteur de l’exposition qui décide du regard du visiteur : les ready made de Marcel Duchamp l’avaient démontré depuis plus d’un siècle. La perspective de la récupération est inhérente à l’art qui est exactement ce que définit le système artistique, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs de la réception et de la diffusion d’une œuvre (institutions et spectateurs ou public) – l’art peut-il être autre chose que ce quelque chose qui est fait par ledit système, lequel représente, semble-t-il, le pouvoir par rapport à l’art.

Dans une perspective tout aussi holiste a été construit ce que l’on appelle « l’art contemporain », où particulièrement, comme le met en évidence Nathalie Heinich, c’est tout ce qui est élu par le système de l’art qui devient « contemporain » et qui opère (ou résulte d’) un déplacement du consensus social par rapport à l’art ; cet art « est devenu, essentiellement, un art du faire-raconter : un art du récit, voire de la légende, un art du commentaire et de l’interprétation » (p. 90), et la médiation devient capitale. Or dans la sphère du grand capital de l’art, il y a des tendances totalement divergentes, non pas un art, mais des millions d’arts en train de se faire, et beaucoup d’entre eux politiques de mille manières différentes. L’idée fort banale est ici de dire que le pouvoir comme construction humaine change de visage et que le système art/pouvoir se transforme comme change le pouvoir et change le concept d’art, l’art n’existant pas comme un en-soi, et que c’est donc l’art qui désigne chaque fois ce qu’est pour lui le pouvoir, en le représentant directement ou indirectement. Il semble donc que la relation symbiotique de l’art et du pouvoir emporte un troisième terme, qui est le discours de la philosophie à la fois politique et esthétique, ou plutôt la « critique » qui, au-delà de son origine européenne dans les Lumières, est aujourd’hui au centre de l’activité artistique. Il ne s’agit pas ici d’opposer une période « naïve » à une modernité réflexive, mais de montrer que la dimension critique est mondiale et mondialisée, comme l’est le flux des échanges – ce qu’on appelle le marché. Et, si l’art a été délégitimé comme « art politique », engagé dans la louange ou dans la vitupération, l’art conjugué à l’empowerment c’est-à-dire fait politiquement en rapport avec la cité, la communauté politique et tout ce qu’elles impliquent en termes d’éducation, de travail et de loisirs ne l’est pas. Ainsi serait-évacué le débat entre Benjamin et Adorno, entre les partisans de la politisation de l’art et ceux qui s’opposaient à son utilité politique et la question de la non autonomie de l’art, soit qui serait second par rapport au pouvoir – en fonction adulative ou en fonction critique et aussi incapable de se penser lui-même – ayant besoin d’une analyse des intentions e l’auteur, y compris faite par l’auteur et de la réception de l’œuvre.

Ce n’est pas seulement l’art (et le pouvoir qui lui est associé) qui change, mais aussi le discours philosophique sur l’art : l’esthétique, foudroyée par l’accusation d’ethnocentrisme qui s’attache à toute prétention à l’universel est comme relevée par la philosophie analytique, et ses variantes pragmatiste, fonctionnaliste ou institutionnelle. Ainsi de la « théorie institutionnelle de l’art » de George Dickie[7], selon laquelle le monde de l’art, ou une institution (comprenant artistes, philosophes de l’art, historiens d’art, critiques d’art, amateurs avertis) est nécessaire pour conférer à un objet le statut d’œuvre d’art. Ici il n’y a plus de distinction entre pouvoir et art : ils sont unis dans un seul et même monde, ce qui est congruent avec la situation d’avant la montée en puissance du sujet, à cette différence près que le « pouvoir » singulièrement n’est jamais représenté par l’art contemporain, alors qu’il dépend directement de ce pouvoir des commissaires esthétiques et donc politiques. Or tel est pour l’art véritablement et intimement le pouvoir, les autres formes de pouvoir, gouvernementales par exemple, étant des objets extérieurs, des contenus, quelque chose qui appartient au divers du monde dont il peut s’emparer comme de tout autre sujet. Il y a sinon une cécité du moins un angle mort. Tout au plus les installations parlent du fait de l’être, en itinérance dans tel ou tel lieu du monde. Le soft pouvoir du monde de l’art, dès lors qu’il « accepte » l’objet, désamorce sa force subversive. Les seules représentations du pouvoir concernent le pouvoir économique sous l’angle de l’anticapitalisme ou technologique avec une réflexion anthropologique[8] ou le pouvoir politique et ses attributs régaliens – armée, prison, police – lequel est en fait tout à fait vidé de la réalité du pouvoir, alors même qu’il est pour grande partie la source de financement des trois domaines de soutien aux artistes, démocratisation de l’art et patrimonialisation qui font vivre ce petit monde très fermé. Marc Jimenez remarque d’abord que le consensus culturel de la dernière décennie révèle une collusion entre l’art et le système économique, politique et technicien dont il fait finalement la promotion. La soumission des artistes au management international frappe l’art « d’impouvoir » et le soumet aux impératifs de la distraction et du ludique qui caractérisent le consumérisme capitaliste triomphant[9].

L’art contemporain ne parle singulièrement pas du pouvoir avec lequel il entretient le lien le plus consubstantiel réalisant de façon illusoire le rêve de l’autonomie moderniste de s’émanciper de ce type de joug et de tutelle dans l’art pour art. L’artiste s’attaquant aux pouvoirs de gouvernement est-il nostalgique du moment où la politique menait le monde ? Est-ce que la pure nomination, dans les œuvres, de ce qui était classiquement le pouvoir permet audit pouvoir de se maintenir en tant que tel, malgré les apparences d’un monde où la politique est décrédibilisée ? Par le passé c’était évidemment le pouvoir politique, prince ou État, que les arts définissaient comme pouvoir par rapport à eux, exemplairement dans les Ménines de Velasquez, et les arts visuels ont progressivement tissé un lien organique avec le souverain, à mesure que les méthodes de reproduction mécanique, amplifiées, lui permettaient moins de présence réelle et plus de présence symbolique, en effigie, que ce soit par des gravures ou des monnaies[10]. Dans l’histoire contemporaine, l’utilisation directe des images par le pouvoir semble relever de la dictature, de Staline à Mao, en passant par Castro ou le Turkménistan, et les œuvres ainsi produites sont du coup considérées au regard de leur utilisation ou intention, et chassées de la guilde des artistes ou de la citadelle de l’art au double titre de la perversion de la dictature et de la non sincérité de l’artiste. L’art « véritable » s’est naturellement retrouvé du côté de la contestation ou du contrepouvoir, dans l’avant-garde politique, l’expérience soviétique étant séminale d’artistes révolutionnaires et avant-gardistes bientôt persécutés et pris dans des tenailles insolubles. C’est que le 20e siècle est marqué par une mobilisation politique intense et sans précédent décrite par les historiens.

Cette polarisation du siècle passé qui met d’un côté le ou les pouvoirs, figures maléfiques, et de l’autre côté l’art, contre-pouvoir paré de toutes les vertus et s’assignant la double fonction des utopies, celle de critiquer et celle d’imaginer, si bien qu’il se présente à la fois comme force destructrice et comme puissance de proposition et d’élaboration admet cependant des exceptions embarrassantes, telle Leni Riefenstahl photographiant avec la même « sincérité » émotionnelle et la même technique de cadrages martiaux les tribus africaines et les soldats nazis. D’où la question fondamentale de définition que pose Bahar Azadi « L’art politisé et la politique esthétisée » : qu’est-ce qui est art et qu’est-ce qui est non art, comment le définir ? Les portraits muraux des martyrs de la république islamique juxtaposés à ses gardiens que l’article décrit pourraient à ce titre relever du non art et en tout cas de catégories artistiques dépassées, avec l’idée que la forme dictatoriale de l’Iran actuel relèverait d’un paradigme « passé », celui dans lequel primaient le portrait du souverain et un pouvoir extrêmement personnalisé (dans ce sens peu différent de celui du Shah par exemple), alors que, contrairement aux pays occidentaux où le budget de la culture s’effrite chaque année, l’État khomeyniste a fait de la culture un enjeu majeur de sa politique, avec un culte évident de la personnalité, fût-elle rapportée à une doctrine théologique qui dépersonnalise l’imam en l’inscrivant dans une lignée ininterrompue. Si ce n’est qu’il ne s’agit pas du portrait des pouvoirs, mais de celui des martyrs à côté des interprètes de leur martyre, comme un passage à la limite de la notion d’empowerment. Cependant la commentatrice met ces effigies au regard des panneaux publicitaires dont le rapport à l’art est aussi une question ultra contemporaine, soutenue par les réflexions de Walter Benjamin et les œuvres d’Andy Warhol. Et la présence totale de l’art, qui « est au coin de la rue dans les affiches de Nan Golding qui vante le réseau ferré d’Île-de-France, dans la sonnerie de notre téléphone portable, dans le costume fluo des éboueurs ou dans la musique qui nappe les grandes surfaces commerciales. On ne sait plus qui influence l’autre de l’art ou de la société : les CRS sont habillés comme des guerriers de jeux vidéo, et les tenues de camouflage de l’armée sont recyclées par les créateurs de mode[11] » rapproche singulièrement l’expérience démocratique de l’expérience totalitaire. Pour Yves Michaud « il ne reste plus beaucoup de place pour un art réellement engagé puisque tout y est détourné, digéré. Même la provocation est rapidement récupérée ». En face de cet art, pur valet du pouvoir dont il est à la solde, qualifié de non art en considération de l’intention de l’artiste, la dialectique classique du pouvoir et de la contestation du pouvoir s’affaiblit. L’art est suivant qu’on le considère une offre ou une demande, et il paraît impossible de dire, logiquement, laquelle est première.

A-t-on, avec l’empowerment, l’apparition d’un troisième terme de cette dialectique qui se fait jour dans les processus contemporains, postcoloniaux, avec la fin des sociétés d’ordre et les sorties de la religion partout dans le monde[12], mettant fin à des stabilités séculaires. L’empowerment qui prétend dépasser la focalisation sur l’individu par opposition au groupe ressemble à une nouvelle révolution après la révolution kantienne dont la formulation ultime et choquante pour certains peut être la phrase de Sartre « on n’a jamais été aussi libre que sous l’occupation ». Le quant à soi vertueux de la belle âme résolument au centre de ses jugements de goût et aisément relié par là même, par l’esthétique transcendantale, aux fondations universelles, est balayé par un appel à l’engagement, pour éviter que l’Autre ne prenne pouvoir sur les vies – et l’intérêt de ce concept ici est que l’Autre c’est le pouvoir, quel que soit le pouvoir ; et c’est aussi sa limite. Il tend à défaire la collaboration et la politique et polarise la société entre le moi individuel devenant acteur de sa propre vie et secouant de ce fait le joug des conditionnements que chacun se réapproprie pour les subvertir comme de l’intérieur. Le projet commun tend à se réduire à des questions de « développement personnel ». De fait, l’injonction universelle de l’empowerment qui se traduit aussi par la diffusion de manuels et de méthodes de self-help spirituelo-curatives à vocation universelle, détachées de leur substrat culturel[13], et la démocratisation des techniques de respiration, promesse de paradis ici-bas sans médiation par un crucifié se traduit aussi par l’affirmation de la créativité comme la chose du monde la mieux partagée, qu’il suffit de laisser épanouir en chacun – ce tout un chacun s’identifie-t-il à l’enfant en soi que le même chacun doit retrouver, voilà ce qui n’est guère précisé. Vrai art ou non art ?

L’art contemporain, par essence hyper individualisé puisqu’il récuse les modes de transmission traditionnels (atelier etc.) et tourne le dos au passé auquel il fait référence sous la forme quasi romanesque de récupération ironique, refuse également toute assimilation à l’individu empowered offrant au groupe courage et irremplaçabilité[14]. Nous revenons donc à la dimension de médiation, qui prend une si grande place dans l’Inde contemporaine comme le montre ici l’article de Christine Ithurbide « Industrie de l’art en Inde : l’ascension des femmes entrepreneures ». Il s’agit donc dans ce dossier de se demander si l’art est mondialisé comme contemporain ou si des pays qui contestent à des titres divers l’impérialisme et le néocolonialisme offrent un regard critique par rapport au monde de l’art contemporain, entendu comme un bloc incapable de faire la critique du pouvoir avec qui entretient une relation circulaire.

Le présent dossier retient donc avec l’Inde et l’Iran deux pays qui semblent particulièrement illustrer la dimension centrifuge des lieux de l’art contemporain ; ils permettent notamment de mesurer si tout l’art contemporain est « contemporain », c’est-à-dire appartient à ce monde en mouvement perpétuel décrit par des auteurs comme Heinich, Michaud, Rancière etc. et si le rapport entre art et pouvoir qui s’y institue apporte une nuance à l’idée de l’art contemporain comme celui d’un « régime de singularité » qui consiste à valoriser a priori tout ce qui est nouveau, original, hors du commun. Alors que dans les pays occidentaux le régime de singularité est « toujours porteur du risque d’en miner les fondements, en légitimant la mise en œuvre de fantasmes de toute-puissance individuelle et en délégitimant la force de la loi, protectrice des institutions, du bien public et aussi – ne l’oublions pas – des plus faibles[15] », l’actualité de l’art comme force se posant au regard du pouvoir et non encouragé par lui permet-elle, pour la première fois dans l’histoire peut-être, d’identifier avant-garde politique et avant-garde esthétique, ce qui ne fut pas le cas dans les révolutions précédentes où l’art instrumentalisé par les forces révolutionnaires était un art routinier et conventionnel, axé sur des contenus et des messages, comme le résume dans une formule synthétique Rainer Rochlitz : « La tentative pour traduire l’art dans la vie au moyen de la désublimation des formes ou de la politisation des contenus ne fait que priver les œuvres de toute force esthétique[16] ». La polycentrisation de l’art et son articulation avec des pouvoirs dont l’histoire et les réalités convergent peu permettent-elles de dépasser les apories et contradictions de l’art contemporain entendu comme transgression de sorte que ces deux pays autrefois périphériques dans l’histoire de l’art contribueraient par là à cette histoire autrement que comme ressource et catalogue de formes pillés. Est-ce que le rapport avec le pouvoir politique fait que l’on en revient à une forme « classique » ou à une forme « éthique[17] » ou est-on dans du « surcontemporain », c’est-à-dire un art qui imiterait des formes de l’art contemporain pour les subvertir et faire entendre une différence, celui des sociétés toujours sommées de se définir par rapport aux évolutions occidentales. Autrement dit l’art contemporain serait-il « sauvé » en redevenant « politique » et en échappant à l’accusation de nullité par le public[18].

De ces deux pays qui représentent pour les touristes occidentaux c’est-à-dire le public général, qui souvent « ne comprend pas » l’art contemporain et lui reproche son « n’importe quoi » parce qu’il exclut, par définition, toute référence à un idéal de beau, un ensemble de merveilles classées au patrimoine de l’humanité et qui sont donc souvent considérés, d’un point de vue artistique, comme des musées à ciel ouvert et dans leur rapport au passé, l’un est une démocratie, « la plus grande démocratie du monde », mais aussi un pays qui a subi la colonisation, ce qui le met dans une situation ambivalente vis-à-vis de l’occident (voir l’article de Nicolas Nercam : « De la dimension politique de l’art moderne et contemporain en Inde ») ; l’autre est un régime totalitaire d’un totalitarisme particulier (voir ici l’article de Hanieh Ziaei « La voix des artistes iraniens entre engagement, dissidence et censure ») puisque sa nature théocratique semble s’opposer à l’esprit démocratique impliqué par l’art contemporain – par l’importance donnée à l’autonomie, au libre choix, aux droits de l’homme face à la raison d’État. Mais il est aussi le produit d’une révolution qui a changé la face du monde avec l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeiny en 1979. Démocratie et théocratie : cela veut dire que le régime de l’art contemporain devrait consonner avec l’Inde qui permet la critique et donne la liberté d’expression alors que le second devrait le bannir.

Et il en va ainsi si l’on en juge les apparences immédiates. L’article de Hanieh Ziaei pose le cadre de la censure pour l’Iran, avec d’emblée l’argument de complexité que ce qui est censuré peut-être aussi promu si bien que censure et auto censure ne suffisent pas pour réfléchir au couple art et pouvoir. Inversement alors que l’Inde connaît « l’abandon par l’État de l’espace du récit filmé », selon Shoba Gosh (« Le national et le global dans le cinéma hindi contemporain »), et le retrait des politiques culturelles, les nouvelles institutions qui assurent progressivement la médiation sont-elles des pouvoirs, ou le deviennent-elles du fait de leur capacité à choisir des images ? Le marché privé en Inde semble dire que oui ; et, s’il est le lieu d’un évident empowerment (les femmes tenant des galeries et choisissant pour une bonne part des artistes féminins) il est aussi celui d’un renforcement des clivages sociaux (les galeristes sont des femmes de la grande bourgeoisie). Les médiateurs, dans le cas de l’Iran également, sont des femmes issues des grandes familles, qui n’ont pas accès à la politique – jusqu’au moment où il y aura des politiques publiques et des responsables publics de ces politiques qui soient des femmes – avec le risque que, dans un troisième temps qui est montré du doigt, les politique publiques exercées par ces femmes qui pour l’instant tiennent des galeries et des agences dont il faut interroger la structure favoriseront des positions dominantes (renforçant les cotes) et non pas les positions fragiles, minoritaires, dominées. Dans les deux cas de l’Inde et de l’Iran nous assistons clairement à la montée en puissance des médiations , par l’insertion des œuvres dans les circuits de mise en visibilité et/ou de mise en vente, celles-ci représentant à la fois un pouvoir local (souvent les épouses des hommes politiques des grandes familles) et un pouvoir translocal, une jet-set que Heinich décrit comme un petit monde mondialisé correspondant au petit monde des « jeunes » « artistes itinérants », toujours en déplacement pour préparer une exposition ou réaliser une installation ou jouir d’une résidence.

Les deux pays sont clairement « contemporains », dans le sens où les pouvoirs politiques et économiques adoubent l’art transgressif ? Ainsi des autorités iraniennes dont il faut interroger la position clivée, qui refuse pour le marché intérieur ce qu’elles promeuvent pour le marché extérieur[19], un anti-académisme qu’elles plébiscitent comme toutes les institutions « mondiales » du monde de l’art si bien qu’elles refusent pour un secteur de leur population ce qu’elles soutiennent pour une frange élitiste, précisément celle des puissantes familles, et cela à condition que les conditions d’exposition soient élitistes.

Ce point est d’emblée signalé par Nercam, pour nous protéger de l’illusion que ces sociétés seraient différentes ; nous sommes bien dans un marché globalisé, où la scène artistique est mondialisée – le système capitaliste récupère, rémunère et se rémunère. Et pourtant il y a bien une tension du local et du global, le global étant rattaché à la modernité occidentale – la voie est cependant étroite pour ne pas tomber dans une modernité alternative qui serait un retour en arrière, ou dans une mutation du régime éthique ce qui est le cas de la censure des écrivains sur la base d’une unité culturelle décrétée de la démocratie et comme c’est le cas au Japon. En effet, le cas japonais présenté pour conclure le volume sert ici à « embrasser une perspective » (Kajiya Kenji : En embrassant une perspective de Ōura Nobuyuki, Culture et politique au Japon). On voit par la confrontation certes non systématique des trois pays que la question de l’art engagé au XXIe siècle n’est pas celle du XXe – tournant autour du totalitarisme – où les valeurs des droits de l’homme et de la démocratie n’étaient pas contestées dans leur universalisme, même si leur expression artistique l’était en termes formels, d’où le recours des artistes aux formes « primitives » dont l’abstraction ou la simplification paraissaient une voie « déculturée » pour parler de ce même universel. Les dictatures comme les démocraties tiennent une sorte de double discours : l’encouragement d’une liberté d’expression à l’extérieur du pays ou dans des enclaves du pays qui ne peuvent pas toucher le plus grand nombre (les galeries privées de Téhéran) mais une forte censure de terme de diffusion et circulation intérieure, et une forme d’autocensure.

En Inde comme en Iran, l’art révèle un passionnant cheminement des femmes, aux trois niveaux de la production, de la médiation et de la représentation (voir Anne-Colombe Launois « La chambre des reines : peintures et pouvoirs au Qilā Mubārak, Patiala, Panjab, Inde du nord » et Fery Malek « Iran : un siècle d’art plastique et trois générations d’artistes féminines ») ; la ré-imagination de la femme accompagne la réflexion post-coloniale – même si ni l’Iran ni le Japon n’ont pas été colonisés. Dans le cas du Japon, l’auteur souligne bien que l’idéologisation ou embrigadement d’une œuvre dans un débat pour savoir si sa critique du pouvoir est ou non acceptable fait office d’œillères et interdit l’accès à l’œuvre ; ainsi la question de l’art et pouvoir est-elle clairement déplacée, puisque le sujet même de l’œuvre d’Oura serait une sorte d’autoportrait critique de l’artiste, cherchant son propre positionnement entre la dimension locale (tradition japonaise) et un sens européen globalisé. La question du pouvoir recule, puisque l’analyse de Kenji montre que le pouvoir, loin de pouvoir prétendre à la tradition, a même sans doute devancé l’art dans l’adhésion (sinon la contagion) à la modernité occidentale – comme le montrent les portraits de l’empereur Hiro-Hito qu’Oura juxtapose aux siens.

D’un côté la diffusion internationale et la reconnaissance des galeries et musées remettent l’art dans le maillage capitaliste, en une nouvelle inféodation, ce qui revient par exemple pour les artistes iraniens à critiquer tel pouvoir (celui de la république islamique) et flatter tel autre (celui propre au monde de l’art), par l’effet pervers du contournement de la censure et de l’interdit dans le passage à l’international. Mais c’est dans le cadre de ce double standard qu’on comprend mieux le jeu des cinéastes iraniens avec le licite et l’illicite (voir Asal Bagheri Graffeton, « Le cinéma iranien face au pouvoir : l’émergence d’un nouveau langage ») ; car ce jeu avec les codes, au-delà du contenu explicite, évoque tout à fait la posture de l’artiste japonais mis en lumière par Kenji : en fait, les transgressions cinématographiques et l’insertion de motifs qui dérogent aux impératifs politiques de la communication par cette voie de la république islamique montrent bien que « l’occident », quoiqu’il soit haï dans le discours explicite au nom de son athéisme ou de son impérialisme culturel, est entièrement présent dans la culture du pouvoir politique. L’interprétation que Shoba Gosh donne de Bang de asanti permet quant à elle de comprendre que la question de la colonisation ou de l’occidentalisation est secondaire – que le pouvoir de l’occident, réel ou fantasmé, n’est pas le pouvoir qui entre en dialectique avec l’art – par rapport à celle de la reconfiguration des genres et de l’engagement patriotique voire nationaliste dans le contexte de la mondialisation.

Alors que la littérature n’est généralement pas comptée comme « les arts », expression derrière laquelle on range plutôt les arts visuels, c’est bien le cas de l’écrivain Perumal Murugan décrit par Pascal Sieger, « Mafia de l’intolérance versus pollution culturelle : les artistes indiens et le gouvernement nationaliste hindou » qui est le plus emblématique de ce que fait un pouvoir quand il déplace la question qui le concerne (la critique du pouvoir) vers ce qui ne le concerne pas – autrement dit quand il désigne un ennemi de l’extérieur, lequel a du reste souvent un ennemi de l’intérieur – les artistes – jusqu’à les réduire au silence.

La question qui sous-tend toute réflexion sur art et pouvoir est donc la localisation (et non pas la définition) de l’art et du pouvoir. Le pouvoir est-il là où sont les censeurs ou là où sont les promoteurs (les galeristes entre autres) ; en miroir, l’art est-il dans ce qui est censuré ou dans ce qui est promu ? Que se passe-t-il quand ce qui est censuré est aussi ce qui est promu ? Ainsi l’enjeu pour l’artiste serait-il de dépasser le régime représentatif que constitue le marché de l’art et donc de dépasser une modernité européenne ou alternative pour un profond cosmopolitisme, tel que l’intermédiaire peut être relativisé ou critiqué ou dépassé.

[1] Victor Hugo, Ultima verba, Les Châtiments

[2] Voir Jacques Boncompain, La Révolution des auteurs : naissance de la propriété intellectuelle, 1773-1815 (Paris, Fayard, 2002)

[3] Voir Jack Goody, Le Vol de l’histoire, Paris, Gallimard, 2010.

[4] Nathalie Heinich, Le Triple jeu de l’art contemporain, Paris, Minuit, 1998

[5] In Arts et pouvoir, Marc Jimenez (éd.) (Paris, Klincksieck, 2007), Valérie Arrault démontre un processus d’instrumentalisation de l’art au bénéfice de la « tentaculaire industrie culturelle occidentale »

[6] Il s’agit des cartels, mais aussi des différents textes qui circulent autour des œuvres, dont la présence s’est imposée progressivement à partir de la naissance de l’esthétique et le double développement de l’esprit critique et de l’espace public.

[7] Voir par exemple George Dickie, « La nouvelle théorie institutionnelle de l’art », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 17 | 2009, mis en ligne le 30 novembre 2011, consulté le 09 novembre 2016. URL : http://traces.revues.org/4266 ; DOI : 10.4000/traces.4266

[8] Possiblement récupérée par les institutions religieuses, voir par exemple la politique artistique de l’Église catholique et des Bernardins

[9] Marc Jimenez, introduction à Arts et pouvoir, op. cit.

[10] Quant aux monnaies, l’usage de représenter le prince en effigie est aussi ancienne que les pièces métalliques, et sans doute y aurait-il un développement à faire sur l’identité des figures, représentations et personnages de nos billets et pièces au regard de la thématique art et pouvoir avec justement la disparition, dans les sociétés démocratiques, de tout ce qui rappelle le pouvoir, qui recule ;+ on représente les grandes hommes ou des expressions de la nation ou du projet national et de ses réalisations et richesses culturelles voire des héros du cosmopolitisme

[11] http://www.lemonde.fr/culture/article/2006/05/20/yves-michaud-evoque-l-art-contemporain-du-xxie-siecle_774107_3246.html#yZO2v30doRPmFWtM.99

[12] Voir Vermander débat avec Gauchet

[13] Voir Jean-Loup Amselle, Psychotropiques. La Fièvre de l’Ayahuasca en forêt amazonienne, Paris, Albin Michel, 2013.

[14] Cynthia Fleury, La Fin du courage, Paris, Fayard, 2010 et Les Irremplaçables, Paris, Gallimard, 2015.

[15] Voir Nathalie Heinich, entretien avec Sylvie Taussig, pour Cités, à paraître 2017

[16] Rainer Rochlitzt, Subversion et subvention, Paris, Gallimard, 1994

[17] Au sens de Rancière pour qui il existe trois régimes de l’art : le régime éthique (où l’art est au service de la religion et de la politique), le régime représentatif – ou mimétique – (où l’art est sous contrôle d’une instance culturelle qui lui donne un cadre normatif) et le régime esthétique (où l’art est émancipé, critique et innovant)

[18] Qui n’y connaît rien comme le formule Benoît Duteurtre : « Leur art n’est pas censuré par le pouvoir et interdit aux foules ; il est encensé par le pouvoir et il ennuie les foules. »

[19] L’évolution la plus récente le prouve de façon éclatante : c’est ici l’occasion de dire que, pour des raisons éditoriales connues de tous, une durée de trois sépare la remise des articles et leur publication. Le texte de Fery Malek témoigne d’une époque pas tout à fait révolue mais en mutation : le musée d’art contemporain de Téhéran expose Wim Delvoye et une partie de la fameuse collection dont parle l’article est exposé à la Galerie Nationale de Berlin de décembre 2016 à février 2017.