L’envie

Par Margaux Merand & Antoine Dumont, professeurs de philosophie.

Some say the world will end in fire,

Some say in ice.

From what I’ve tasted of desire

I hold with those who favor fire.

But if it had to perish twice,

I think I know enough of hate

To say that for destruction ice

Is also great

And would suffice.

Robert Frost, “Fire and Ice”, 1920.

« Greed is good. Greed is right. Greed works. »[1] C’est par ces paroles que Gordon Gekko, dans Wall Street (1983)[2] célèbre la splendeur sauvage et décomplexée de l’Amérique reaganienne dont il est le héraut. L’envie, voilà ce qui fait courir le monde ! « Greed is good » : l’envie est bonne, car sans cet appétit qui nous pousse à obtenir ce que d’autres ont acquis, l’existence nous paraîtrait fade. « Greed is right » : l’envie est juste, car elle s’enracine dans un sentiment de tristesse vis-à-vis du bien d’autrui, ce qui nous pousse à vouloir égaler en honneur et en richesses notre prochain. « Greed works » : l’envie permet d’attribuer à chacun la place qu’il mérite, en graissant les rouages de l’ascenseur social. Elle serait la vertu de l’époque contemporaine, celle du capitalisme conquérant où le trader intrépide fait figure de nouveau pionnier, dans une inversion complète des valeurs antiques et chrétiennes. Surtout, elle serait porteuse d’une promesse : celle d’une vie plus intense, plus riche, plus puissante, dans une ascension irrésistible et illimitée vers un paradis accessible ici-bas. Et c’est en cela que l’envie peut être pour nous matière à réflexion : elle est ce qui nous pousse à nous identifier à notre prochain, pour mieux le dépasser ensuite. Néanmoins, sans cet état de tension permanente, sans l’aiguillon de la concurrence, une société où chacun serait satisfait de son sort ne glisserait-elle pas insensiblement vers la stagnation, la mort ? Au fond, l’envie n’est-elle pas un mal nécessaire au développement de toute société ? Nous nous proposons de répondre à cette interrogation à travers l’analyse d’une autre icône du rêve américain façonnée par Oliver Stone, le personnage de Tony Montana dans Scarface (1983)[3].

Le monde est à vous – Remake d’un film noir réalisé par Howard Hawks et Richard Rosson en 1932, Scarface raconte l’histoire d’un tueur cubain au visage balafré expulsé par Fidel Castro au début des années 1980. Arrivé à Miami sans un sou en poche, Tony (Al Pacino), assisté de son meilleur ami, Manny Ribera (Steven Bauer), gravit un à un les échelons de l’organisation de Frank Lopez (Robert Loggia), baron de la cocaïne local aux ambitions modestes. Très vite, il élabore un plan visant à supplanter son ancien chef, et finit par l’assassiner, lui ravissant, dans le même élan, sa femme, Elvira, et sa place sur le marché de la drogue. Devenu le distributeur exclusif du roi bolivien de la coke, l’aristocratique Alejandro Sosa (Paul Shenar), Montana étend irrésistiblement son empire à New-York et Los Angeles, avec la bénédiction des grandes banques américaines et des pontes de Washington, les uns voyant en lui le client idéal, les autres, un mal nécessaire pour noyauter les guérillas communistes en Amérique du Sud. Au cœur du film, le dialogue entre Tony et Manny, qui signe irrémédiablement la dérive de l’homme à la cicatrice :

« – Ecoute, Tony. L’année dernière, à la même époque, tu étais dans une putain de cage à Cuba. Laisse-toi aller, mec, vas-y mollo, chaque chose en son temps, sois heureux avec ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas arriver sur ton lit de mort, tu vas regarder autour de toi et te demander : est-ce que j’ai été heureux ?

– Sois heureux, toi. Moi, je veux tout ce qui m’attend tant que je suis encore vivant, pas quand je serai mort.

– Ah ouais ? Et qu’est-ce qui t’attend ?

– Le monde, mec. Et tout ce qu’il a à offrir. »

Plus tard, un dirigeable publicitaire de la Pan Am flotte dans le ciel nocturne de la baie, proclamant « The World Is Yours », et Tony le regarde, rêveur. Cette promesse d’un monde aux possibilités sans bornes, il entend la saisir au bond, seul contre tous. Mais le rêve américain se fait cauchemar, et l’envie qui a hissé Tony au sommet de la réussite ne tarde pas à provoquer sa chute.

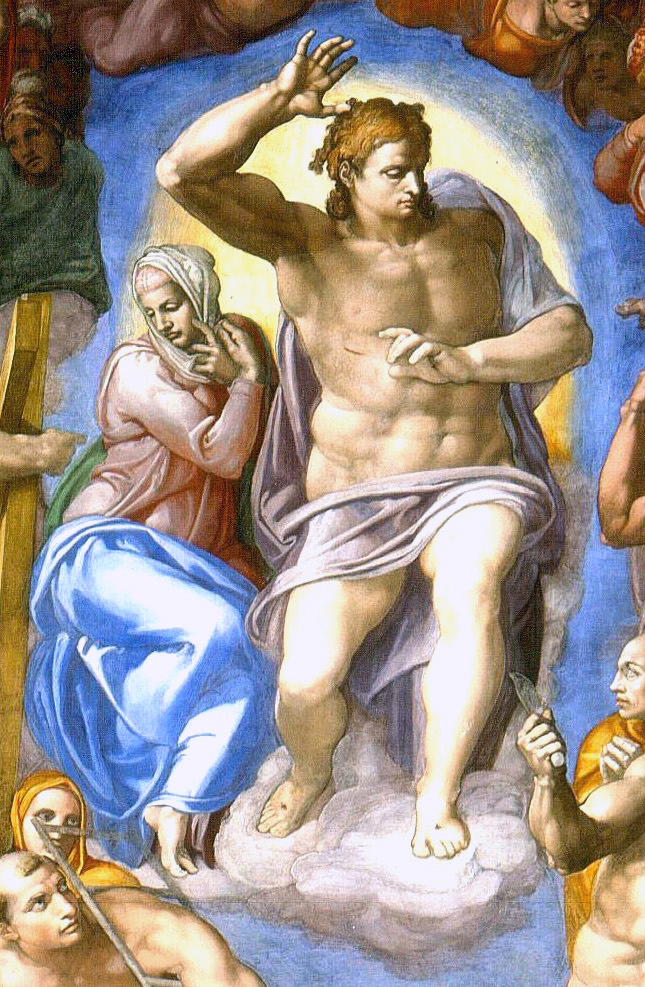

Chuchotements – Insistons tout d’abord sur la puissance de dénigrement de l’envieux, tout à fait présente chez Tony et qui est, selon Saint Thomas d’Aquin, à la source du mal:

« Dans la progression de l’envie, il y a comme un début, un milieu et un terme. Au début, on s’efforce d’amoindrir la gloire d’autrui, soit qu’on le fasse secrètement, et c’est alors le chuchotement malveillant ; soit qu’on le fasse ouvertement, et c’est la diffamation. Le milieu, c’est qu’on cherche ainsi à diminuer la gloire d’autrui : ou bien on y réussit, et c’est alors la jubilation de voir ses difficultés, ou bien on échoue, et c’est alors la déception de voir sa réussite. Enfin, au terme, il y a la haine »[4].

Ainsi l’envieux dénigre la puissance d’autrui quand celui-ci réussit. Il refuse de lui reconnaître toute grandeur, toute forme de mérite objectif, d’abord pour se défendre contre la violence symbolique d’un succès qui lui échappe : la réussite de l’autre est moins humiliante, si on la juge secrètement – ou ouvertement – imméritée. Notons toutefois que l’envieux n’est pas nécessairement celui qui ne reconnaît aucune grandeur aux puissants. Il refuse seulement de la révérer, dans une admiration béate qui l’amènerait à conclure qu’il ne sera jamais à la hauteur, qu’il faut rester à sa place et être humble. L’envieux est incapable de s’en tenir à une telle humilité, parce que la réussite de l’autre est automatiquement interprétée comme son propre échec. D’où le rôle de l’imagination et du désir dans l’envie : celle-ci n’est pas un manque dans l’ens de l’envieux, mais un manquement qui se dévoile dans la relation à l’autre. Alors que le bonheur d’autrui ne lui retire objectivement rien, il est néanmoins vécu comme l’usurpation de notre propre bonheur. Ainsi les envieux ne sont-ils pas « ceux à qui il manque beaucoup de choses », ceux-là sont enclins à la tristesse ; mais ceux « à qui manquent peu de choses » et « qui aiment les honneurs »[5], d’après Aristote. Voilà qui décrit très adéquatement la situation de Tony, et permet d’expliquer que le mal commence véritablement à le ronger à partir du moment où il est parvenu à ses fins : il lui manque « peu de choses », et il est incapable de se satisfaire de ce qui est déjà là ; car ce qu’il veut, c’est la guerre éternelle envers ceux dont il pense qu’ils ont « plus ». Tony veut être « le meilleur » – « I’m Tony Montana ! You fuck with me, you’re fucking with the best »[6] -, et n’avoir jamais à regarder quiconque qui soit au-dessus de lui, pas même la mort – « You need a fucking army if you’re gonna take me ! »[7]. Le chuchotement de l’envie est d’abord un vertige : une quête effrénée par essence qui, si elle est sans fin, ne peut avoir qu’une issue.

Poison mortel – S’il est une métonymie de l’envie dont la présence envahit Scarface, c’est bien la cocaïne sous l’emprise de laquelle Tony finit par tomber, en même temps qu’il sombre dans la folie. La poudre blanche est, pour le caïd, une échappatoire qui l’absout de ses torts, tout en le torturant. Ainsi, Saint Thomas d’Aquin, reprenant Saint Grégoire, écrit :

« Lorsque, après une défaite, le cœur est corrompu par l’envie, les signes extérieurs eux-mêmes indiquent la gravité du délire qui s’empare de la raison : le visage pâlit, les joues se creusent, l’esprit s’enflamme, les membres se glacent, la pensée est prise de rage, les dents grincent. »[8]

En un sens, la douleur efface ici la culpabilité du sentiment. Sous l’effet de l’envie, puis de la drogue, Tony bascule dans ce délire qui tend à déréaliser le spectacle de la violence et à étouffer, en lui, toute sensibilité. Il s’isole progressivement d’Elvira et de Manny, n’ayant plus, pour lui tenir compagnie, que les écrans de télévision, omniprésents dans son palace, qui lui renvoient le mirage blafard d’une société de consommation dont il est le maître en même temps que l’esclave. Dans son fantasme individualiste de toute-puissance, Tony se flatte de ne dépendre que de lui-même, sans voir qu’il devient un monstre grotesque et froid, à l’image de Frank Lopez, l’homme dont il a pris la place. Incapable d’exprimer la moindre tendresse, Tony voit sa propre épouse comme un article de luxe, nécessaire à son ascension, une « tigresse », dont il finit par faire l’acquisition, au moment où, d’ailleurs, il réalise son rêve d’enfance : installer un tigre dans le parc de sa somptueuse villa, le jour de son mariage. Au bout du compte, tout s’achète, y compris les sentiments qu’on trouve en pharmacie ou chez son dealer, plus sûrement qu’en son cœur. « Un autre Quaalude, et elle m’aimera à nouveau », marmonne Tony au moment où Elvira, horrifiée par ce qu’il est devenu, le quitte. L’amour en pilules, la femme trophée, le sexe jusqu’au bout de l’ennui : ce n’est sans doute pas un hasard si le fameux « fuck », qui constitue une part non négligeable du vocabulaire de Tony[9], sert à la fois à signifier l’acte sexuel et le meurtre, Eros et Thanatos. Baiser devient mortel : qu’à cela ne tienne, la mort, elle, est excitante. Ainsi, chez l’envieux, l’intensité des sentiments est étouffée par l’amour-propre, passion de soi-même. La gloire et la richesse sont autant de succès qui lui permettent de mettre à distance toutes ses émotions, en particulier celles qui le rendraient sensible au jugement d’autrui. Jusqu’au bout, Tony s’engoncera dans son personnage et refusera de se remettre en question. Véritable course à l’abîme, le rêve américain lui permettra de ne pas avoir à le faire.

L’ombre et la lumière – La psychologie de l’envieux est donc paradoxale, mixte de force et de faiblesse. Hypersensible à la réussite des autres, l’envieux s’efforce de réprimer en lui toute sensibilité et devient un monstre autodestructeur. C’est parce qu’il se laisse trop atteindre par la réussite des autres qu’il aspire à n’être plus atteint par quoi que ce soit, et qu’il y arrive en partie. Il y a une démesure propre à l’envieux : son hypersensibilité le conduit à l’insensibilité et à la sociopathie ; sa fragilité et son manque d’estime de lui-même se retournent en puissance de dénigrement et de déréalisation, comme si une réussite matérielle écrasante allait le dispenser d’avoir à se poser la question de sa valeur. Il ne cherche pas à combler sa faible estime de lui-même par une confiance réelle, et parce qu’il observerait en lui-même des vertus dignes d’être honorées. D’où ce mouvement centrifuge, qui vise à accumuler indéfiniment des marques extérieures de sa supériorité, et auquel Tony finit par s’aliéner. Car, comme le souligne Aristote, à partir du moment où la valeur ne s’estime plus qu’en espèces sonnantes et trébuchantes, « le désir de la vie n’ayant pas de bornes, on est directement porté à désirer, pour le satisfaire, des moyens qui n’en ont pas davantage. »[10] Le bonheur que Tony pensait trouver dans la gloire et la fortune s’en trouve anéanti au passage. Il en va ici de ce qu’on pourrait appeler, à la suite de Descartes, un bon usage de la gloire. Ainsi,

« il est seulement besoin d’instruire son jugement touchant ce qui est véritablement digne de blâme ou de louange. […] Mais il n’est pas bon de se dépouiller entièrement de [la gloire], ainsi que faisaient autrefois les cyniques. Car, encore que le peuple juge très mal, toutefois, à cause que nous ne pouvons vivre sans lui, et qu’il nous importe d’en être estimés, nous devons souvent suivre ses opinions plutôt que les nôtres, touchant l’extérieur de nos actions »[11].

Comprenons que si seul l’extérieur de nos actions est objet de louange ou de blâme et qu’il faut s’en soucier, il est également nécessaire à la vertu de cultiver son jugement pour savoir ce qui mérite véritablement d’être célébré. Or, tout en comprenant la facticité de la société américaine, Tony l’embrasse. Voyons comment il comprend les ressorts de la séduction à Miami : « Dans ce pays, d’abord, tu commences par le fric. Quand tu as le fric, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as les femmes. » Il est fasciné par la facilité avec laquelle des biens externes permettent de gagner des « lots »[12], qu’il s’agisse de costumes, de voitures ou de femmes – ce qui le dispense d’avoir à cultiver une valeur intrinsèque réelle. Sont donc enclins à l’envie ceux qui peinent à trouver en eux-mêmes de quoi s’estimer.

Le prix de l’argent – Il est intéressant de remarquer qu’au cours du film la moralité de Tony subit deux formes de contrariété. D’une part, sa mère ne la reconnaît pas, et réduit son fils à ce qu’il y a de pire en lui, un animal en costume de maquereau, sans la moindre chance de rédemption. D’autre part, Frank Lopez, puis Alejandro Sosa commencent par voir dans le caractère entier de Tony le gage de coopérations fructueuses, parce qu’il y a chez lui une franchise qui inspire confiance. En dépit de sa corruption, Tony demeure un livre ouvert. Comme il s’en vante et s’en désole lui-même, « il dit la vérité, même quand il ment. » Car il y a bien lieu de s’en désoler : sa moralité ne sera jamais estimée par ses associés, mais instrumentalisée comme une source de profits. Il n’en va pas de même chez Manny, et, dans une moindre mesure, chez son épouse Elvira et sa sœur Gina. Le drame de Tony vient de ce qu’il ne peut pas se satisfaire de leur reconnaissance, et désire secrètement celle de Lopez et Sosa, des individus qu’il finira par mépriser parce qu’ils n’ont pas d’honneur. Là est la malédiction de l’envieux : se persuader de son mérite, mais vouloir qu’il soit reconnu par des gens à qui ce mérite fait défaut. L’envieux veut s’ouvrir le monde des gens qui sont dépourvus de cette moralité, mais pour y appartenir, il faut payer un tribut : la moralité elle-même. En effet, les deux plans que distingue Descartes (considérer l’avis du plus grand nombre tout en demeurant lucide sur les vertus dignes d’honneur) ne sont pas dissociés chez l’envieux et ne peuvent coexister de manière heureuse. Le terme extrême de l’envie, c’est donc une double destruction de la gloire et de la moralité. Tony, à la fin du film, a détruit son empire et a perdu sa candeur.

Le monde est à nous – « Dites bonne nuit au méchant. C’est la dernière fois que vous verrez un méchant sapé comme ça, je vous le garantis », hurle Tony au parterre de bourgeois new-yorkais attablés dans un grand restaurant. Quelques heures plus tard, son corps criblé de balles flotte dans une piscine rouge de son sang, et un travelling dévoile, en lettres de néons roses, sur un globe terrestre soutenu par des nymphes, la devise de la Pan Am qu’il a fait sienne : « The World Is Yours ». Le monde auquel il aspirait a fini par le broyer, après l’avoir dénaturé. Pour Tony, les dés étaient pipés dès le début : il représentait le véritable visage du capitalisme carnassier : une figure balafrée, dévorée par l’avidité, que la bonne société devait faire disparaître dans la nuit d’où elle avait surgi.

[1] « L’envie est bonne. L’envie est juste. L’envie, ça marche. »

[2] Oliver Stone, Wall Street (1983).

[3] Si Brian De Palma signe la mise en scène du film, Stone est l’auteur du script original.

[4] Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Secunda secundae, Question 36, Article 4, Solution.

[5] Aristote, Rhétorique, livre II, chapitre X.

[6] « Mon nom est Tony Montana. Vous baisez avec moi, vous baisez avec le meilleur. »

[7] « C’est une putain d’armée qu’il vous faudra pour m’avoir. »

[8] Saint Thomas d’Aquin, loc. cit., article 2, Réponse.

[9] L’expression revient deux cent sept fois dans le film.

[10] Aristote, Les politiques, I, 9.

[11] René Descartes, Les passions de l’âme, IIIème partie, article 206.

[12] À noter qu’en Anglais, le verbe « to score », qui signifie obtenir, s’emploie indifféremment au sujet d’un but, de la drogue, ou des conquêtes amoureuses.