La paresse

Jean-Marc Rouvière

« Ce qui marque la poésie, c’est une espèce d’horreur d’aller droit au but

mêlée au goût de l’essentiel. Ce fil d’amour, cette paresse volontaire et fertile,

ne vont pas sans quelque facilité à être dupe ou à souhaiter de l’être. »

Roger Judrin, La vocation transparente de Jean Paulhan, Gallimard, 1961.

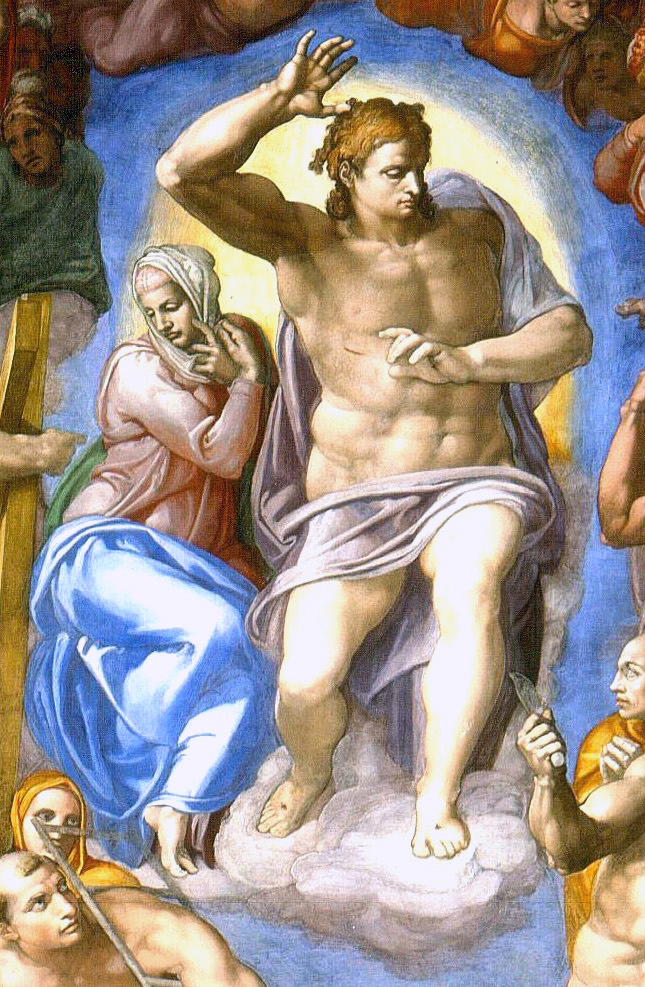

Au temps sévère des Pères et Docteurs de l’Eglise la paresse a été mise au rang, selon les auteurs et les époques, de vice ou de péché capital. C’est qu’on y a vu un piège démoniaque pour détourner le croyant de son chemin spirituel. A l’époque moderne et à la suite de tous les éloges de, des droits à, la paresse a gagné quelques quartiers de noblesse. Elle n’est plus prise pour une passivité amorphe et stérile mais une activité qui réclame du soin. Chez le Lévinas de De l’existence à l’existant (1978) la paresse semble d’abord gagner en autonomie et donc en dignité : « (elle) n’est ni l’oisiveté, ni le repolévinass. Elle comporte, comme la fatigue, une attitude à l’égard de l’acte. Mais elle n’est pas une simple indécision, un embarras de choix. Elle ne ressort pas d’un défaut de délibération, car elle ne délibère pas sur la fin. », mais très vite elle est à nouveau vue comme une aversion pour l’effort, une faiblesse de la volonté : « elle se trouve entre le devoir clair de se lever et la pose du pied sur la descente de lit. Mais elle n’est pas non plus impossibilité matérielle d’exécuter un acte, passant nos forces, ni la conscience de cette impossibilité, puisqu’elle peut être surmontée et puisque la certitude de cette possibilité fait la mauvaise conscience de la paresse. » Au regard de l’acte : « la paresse est une impossibilité de commencer (…) en tant que recul devant l’acte (elle) est une hésitation devant l’existence, une paresse d’exister ». Le « paresseux » est essentialisé et appartient à la tribu des peine-à-vivre : « La peine de l’acte dont le paresseux s’abstient n’est pas un contenu psychologique de douleur, mais un refus d’entreprendre, de posséder, de s’occuper. C’est à l’égard de l’existence elle-même comme charge que la paresse est une aversion impuissante et sans joie (…) Elle est fatigue de l’avenir. 1»

Selon l’« intentionnalité » husserlienne de la conscience il n’est pas question de volonté et de choix délibéré de viser cette chose plutôt qu’une autre, mais confronté à quelque chose qui advient et, en l’occurrence, qui m’advient en m’obligeant je m’oriente vers cette chose. Et me voici en relation avec les choses et les hommes du monde dont je suis et dans lequel je suis. C’est en cela que, comme le dit Husserl, notre conscience est conscience de quelque chose. Cette formulation qui dit qu’il n’y a pas de conscience que comme conscience de quelque chose, ne serait-elle pas utilisable mutatis mutandis pour la paresse (comme sans doute pour l’amour et bien d’autres sentiments) ? Car nul n’est un paresseux en général, toujours et tout le temps ; il n’y a pas de paresseux essentiel. Il faut plutôt dire que chacun de nous est, à un moment donné de sa journée ou de sa vie, paresseux de quelque chose, non pas pour ne pas faire en général mais pour ne pas faire ceci ou cela. C’est dire que nous n’échappons pas au constat trivial que ne rien faire c’est toujours faire quelque chose ne serait-ce que des rêveries. La paresse peut naître, malgré nous, d’une situation où ne savons pas que faire, où nous n’avons plus de moyens de faire. Et l’ennui prend corps, puis la dangereuse mélancolie. A propos du roman Oblomov (1859) d’Ivan Gontcharov, Franck Damour écrit : « La vie de ce fonctionnaire au bord de la ruine semble une lente et somnolente paresse : Oblomov ne fait rien, allongé dans son lit ou sur son divan, il reçoit des visites et houspille son valet. Car pour lui, le travail et la totalité de la vie mondaine constituent un ennui : « Mais quand donc a-t-on le temps de vivre ? »2. Une telle paresse accablante ne vaut rien et ne mène à rien. Pour autant, on se souvient qu’en février 1686 Leibniz rédigea une lettre dans laquelle on a pu lire : « J’ai fait dernièrement, étant à un endroit où, quelques jours durant, je n’avais rien à faire, un petit discours de métaphysique. » Au lieu de pâtir d’une paresse subie et stérile le grand esprit a su occuper son temps en écrivant l’un des plus beaux textes de la philosophie. Toute chose égale par ailleurs, tâchons d’être leibniziens même si on peut craindre que la paresse revendiquée ne dissimule une fausse modestie. Comme si l’œuvre sublime née d’une pensée issue d’un je-ne-sais-quoi-faire l’emportait sur toute autre semblable fleurie d’un labeur patient.

La paresse ne vaudrait-elle que par ce qui la contredit ? Cette interrogation nous met sur la piste d’une nouvelle acception de la « paresse » comprise comme un travail que l’on fait sans vraiment sans rendre compte, comme si chacune de ses étapes allaient de soi, avec un corps qui semble autonome de l’esprit . C’est le moment de la virtuosité3 où les mains du pianiste semblent avoir pris le dessus sur son mental. Elles font sans qu’on leur dise de faire. Certes un long et patient travaille à présider à cette virtuosité mais le soir du concert, il en va tout autrement. Il n’est plus temps de travailler sur scène ce qui a été élaboré per gradus debitos les années passées et jusqu’aux jours précédents le grand soir. Le concertiste s’assoit et ses doigts feront le reste, c’est-à-dire l’essentiel. Car s’il fallait qu’il se remémore note pas note, appogiature par appogiature la partition il en serait paralysé. Oublier le temps du labeur, faire place au temps de la paresse enchantée, voilà qui semble être un des mots d’ordre du virtuose. La musique déjà faite par le compositeur est en train de se faire par l’exécutant qui joue comme s’il improvisait hic et nunc l’exacte partition du grand maître du passé. L’instrumentiste n’est jamais aussi vrai, sincère, authentique que, paradoxalement, lorsque il s’approprie le travail d’un autre, comble de la paresse ! Ce vol signifie qu’il a réduit au maximum la distance entre lui et l’œuvre, qu’il l’a fait sienne comme si il en était le géniteur.

L’interprète génial cumulera toutes les symptômes du paresseux : l’aisance tournant à la facilité, la liberté virant à la désinvolture. C’est que, on le sait bien, le grand art du grand interprète est de donner le change : de faire paraître son travail de comédien ou de musicien comme la chose la plus naturelle au monde et de ne rien laisser paraître de laborieux. Comme si par indiscrétions nous, spectateurs, surprenions Hippolyte annoncer à Théramène qu’il « commence à rougir de (son) oisiveté » et qu’il part, ou auditeurs, entendions par une fenêtre ouverte du premier étage de Nohant la deuxième sonate de Chopin. Et c’est Untel que le public applaudira et que la critique recommandera, oubliant quelque peu le créateur génial. C’est que tout ce qui s’apparenterait dans l’interprétation à un labeur de tâcheron serait décrié comme étranger à la représentation de l’œuvre d’art. Cachez ce travail que je ne saurais voir ! Montrez moi par tous les atours de la paresse que vous faites vôtre cette œuvre ! Et si l’on est cynique : faites moi croire que vous l’êtes l’auteur de ces vers ou de ces notes, le temps d’une soirée je veux être la dupe enchantée de ce mensonge, puisque le mystère de la création nous dépasse feignons d’en être le maître ! On dira alors que ces interprètes loin de répéter pour la nième fois un classique du répertoire, nous donnent à croire qu’ils le recréent devant nous et pour nous. Ce mouvement fusionnel peut être quasi parfait lorsque le compositeur est le propre exécutant de ses œuvres. C’est Liszt qui cumulait le génie de la composition et celui de l’exécution mais c’est aussi Ravel qui n’était qu’un modeste pianiste et chef-d’orchestre au risque de desservir ses propres œuvres. A cet égard, l’improvisation réalise cette prouesse de confondre en un même individu le compositeur et l’interprète, le tout-fait de l’œuvre et le se-faisant de l’exécution coïncidant exactement.

Mais revenons au commun des mortels.

Il est une situation étrange (plusieurs peut-être ?) où la paresse nous est imposée, où elle n’est ni une tentation à surmonter ni un laisser-aller à mépriser mais un impératif. Ici le déficit de volonté n’a pas a être évoqué puisque la force des choses non seulement nous invite à la paresse mais nous y contraint. Il ne s’agit pas d’un repos que nous pourrions très bien décider de longue date, programmer de telle à telle heure chaque jours comme une discipline de vie, puis renier à tout moment par mauvaise conscience et reprendre le cours de notre affairement. Il s’agit bien d’une impossibilité de faire quoi que ce soit, qui ne dépend en rien de notre bon vouloir. Mais nous sommes toujours vivants et plus qu’une absence d’alternative entre activité ou passivité, nous sommes alors orientés vers une autre activité que celle qui aurait dû constituer notre agitation ordinaire. Nous sommes littéralement désorientés, comme exfiltrés de nos affaires habituelles. La paresse qui nous est alors offerte nous met au pied du mur ; quelle suite allons nous lui donner ? la petite mort du sommeil et son état de conscience minimale ou un départ en voyage ? Voyons plus précisément ce qu’il en est, en écoutant Jean Paulhan. En 1953, Robert Mallet4 l’invite à donner une série d’entretiens radiophoniques. Il seront une merveille de paradoxes et de contre-pieds qui font avancer loin. Le cinquième commence ainsi :

« – R. Mallet : Les auditeurs ont dû trouver la semaine dernière que notre entretien s’achevait sur des propos assez peu orthodoxes, tout au mois assez immoraux. En effet, vous aviez l’air de conseiller à l’enfant, et aux grandes personnes, d’être malade pour éviter finalement de travailler.

– J. Paulhan : Ah non… je n’ai jamais conseillé à personne d’être malade. Tout ce que j’ai dit c’est que quand on avait la chance d’être malade il fallait en profiter. C’est qu’il y a dans la vie moderne une sorte de façon de nous arracher à nous-mêmes de nous empêcher de nous intéresser à nous qui est tout à fait néfaste. Il y avait au Moyen-Age un proverbe qui disait : le malade est comme un prince ; ça veut dire qu’on s’intéresse à lui, qu’on le libère de tous les soins pratiques, enfin qu’il n’a qu’à réfléchir aux choses sérieuses. Je crois que c’est Charles-Louis Philippe qui disait que les maladies sont les voyages des pauvres.

– Oui, dans La mère et l’enfant (1900) à propos de ses maladies d’enfance5.

– Eh bien il ne faut pas nous priver de voyages dans la vie.

– Vous aviez l’air également de nous conseiller, presque, la paresse. Car la maladie finalement est une forme de paresse, puisque elle nous permet de renoncer à tous ces tracas de la vie ou tout au moins de nous en dégager.

– Non je conseille pas la paresse. J’ai connu des enfants qui étaient paresseux, qui ne faisaient absolument rien. Dans la suite, ils tournaient extrêmement mal lorsqu’ils se mettaient à travailler, lorsqu’ils découvraient le travail, vers trente ans ou quarante ans par exemple. Ils travaillaient beaucoup trop, ils travaillaient d’une façon insensée. Tout le monde s’apercevait qu’ils n’avaient pas le sens du travail, qu’ils n’avaient pas la mesure du travail. Il faut travailler de très bonne heure pour savoir un peu ce que sait pour savoir s’en dégager.

– En somme, il ne faut pas trop travailler il faut avoir la mesure du travail, c’est cela que vous voulez dire.

– Oui bien entendu.

– Donc il faut avoir aussi la mesure du plaisir, de la distraction.

– Bien entendu, oui.

– C’est toujours cet équilibre que vous essayez d’avoir (…) »

Qui n’a pas, en effet, goûté les riches heures des convalescences infantiles, de ces dernières journées au lit dans la pénombre des rideaux tirés ? Les médicaments commençaient à faire effet. Depuis la veille, le nez se dégageait et la respiration gagnait en régularité. Les toux s’espaçaient. La fièvre retombait. Le goût de bavarder et de grignoter revenait. Finalement, l’envie de somnoler remplaçait celle de dormir. On sortait de la maladie bénigne sans avoir encore renoué avec la santé banale. Dans cet entre-deux propice à la guérison, l’après-midi pouvait se passer à demi éveillé et sans velléité de quitter trop tôt la chambre. Comment en profiter avant d’être à nouveau sur pied ? Ces heures prometteuses risquaient de n’être qu’un lent retour à la vie ordinaire. Au travail. Avant qu’elles ne s’épuisent il fallait en faire le moment éminemment favorable à la paresse féconde. Aux voyages.

1Lévinas, De l’existence à l’existant, Vrin, 1990. p. 32 -38

2 L’ennui dans la revue Études 2009/2 tome 410 p. 231-241.

3 Sur la virtuosité musicale voir Vladimir Jankélévitch, Liszt et la rhapsodie, Essai sur la virtuosité, Plon, 1979 et Liszt. Rhapsodie et Improvisation, Flammarion, 1998.

4 Né en 1915 et mort en 2002, homme de lettres et universitaire.

5 Je serais plutôt tenté de situer la source de cette idée dans Souvenirs un témoignage de Marguerite Audoux en hommage à Charles-Louis Philippe, NRF, tome III (février 1910 — juin 1910), p. 195-202 : « Pendant sa maladie, il dit à sa vieille amie : je voyage à travers un monde qui s’appelle la fièvre. J’y fais des découvertes très importantes, qui me seront précieuses pour l’avenir. »