L’absurde camusien face à la plaisanterie kundérienne

Hasnia Zaddam, doctorante en littérature française, Université Lumière Lyon 2

Résumé : Kundera nous a habitués à appréhender ses romans à travers son propre regard, puisqu’il offre toutes les clés de lecture dans ses essais, et ne cesse de nous avertir du danger de l’amalgame ou de la surinterprétation qui menace selon lui de nous écarter de la quintessence de l’œuvre. Mais qu’en est-il des principes de « sagesse de l’incertitude » , de « variation » , et de « polyphonie » si chers à l’auteur ? Ne sont-ils pas applicables à la réception de l’œuvre ? Peut-on aller à l’encontre du point de vue de Kundera, mais aussi de son critique et ami François Ricard, et admettre que l’expérience de l’absurde, telle qu’Albert Camus l’a mise en scène, est comparable à celle de « l’universelle plaisanterie » ou de la « dévastation » ? Par ailleurs, l’œuvre absurde, qui met en lumière la condition humaine et sonde les affres de l’être, aux prises avec un monde truffé d’illusions et d’artifices, s’oppose-t-elle réellement à l’œuvre kundérienne, mise au service de la démystification et de l’exploration de « l’être oublié » ?

Abstract: Kundera accustomed us to apprehend his novels through his own eyes, since he offers all the keys of reading in his essays, and advise us of the danger of the amalgam or surinterpretation who risk to draw aside us from the quintessence of work. But what about the principles of “wisdom of uncertainty”, “variation”, and “polyphony” so expensive to the author? Isn’t they applicable to the reception of work? Can one go against the point of view of Kundera, but also of his critic and friend François Ricard, and to admit that the experiment of the absurdity, such as Albert Camus has describ her, is comparable with “the universal joke” or the “devastation”? Moreover, the Absurd work, which clarify the human condition and think about what is being in a world of illusions and artifices, is she really opposed to Kundera’s work?

La méditation romanesque et l’œuvre absurde : vers une exploration existentielle

Passé maître dans l’art de la démystification, Milan Kundera s’est spécialisé dans le démantèlement de l’illusion sous toutes ses formes. Dans la préface de Kundera ou la mémoire du désir[1], Guy Scarpetta va même jusqu’à déclarer qu’il est « l’un des plus grands démystificateurs de notre temps, sur tous les plans[2] ». Kundera nous donne à voir la risible comédie humaine qui consiste à porter aux nues son propre récit, à le mythifier, à envelopper d’un voile lyrique les vérités les plus prosaïques. Mais il ne se contente pas de tourner en dérision les fables individuelles. Son entreprise de « dés-idéalisation[3] » concerne toutes les formes de tromperies et de déni. Tel un enfant grisé par le coup de pied asséné à des châteaux de sables, l’auteur de La Plaisanterie s’enivre en effet de la friabilité des décors. Kundera s’esclaffe devant le spectacle de la grotesque condition humaine, et choisit l’ironie et l’humour grinçant pour la mette en scène :

C’est une de ses constantes […] que de mettre à nu, à travers l’existence et les réflexions des personnages – Ludvik et Jaroslav dans La Plaisanterie, le narrateur de « Personne ne va rire », l’héroïne du « Jeu de l’auto-stop », le docteur Havel et Édouard dans Risibles amours, Jakub dans La valse aux adieux, Tamina et Jan dans Le livre du rire et de l’oubli, le valet de Jacques et son maître, que de mettre à nu, dis-je, l’insignifiance et parfaite bouffonnerie du monde[4].

Ce désagrégement n’est cependant pas brutal. Il s’effectue en douceur. Distillées à faibles doses dans le flux romanesque, les méditations existentielles que l’auteur parsème çà et là dans l’œuvre s’absorbent aisément. Elles ne se condensent pas en un seul espace de réflexion, mais se mêlent habilement aux différentes voix qui résonnent et se font écho dans le roman. Dans chacune de ses œuvres, « le rideau[5] » se lève, les masquent tombent et l’infamie se dévoile. La présence conjointe et constante de deux dynamiques opposées, mais néanmoins complémentaires, est à l’origine de cet équilibre propre à l’œuvre kundérienne. À l’image du pendule de Newton qui, par l’entrechoquement de deux masses opposées, crée un mouvement parfaitement symétrique, le roman kundérien fait naître l’harmonie de l’impact : la mythification se heurte à la démystification, mais la collision de ces forces antagonistes engendre paradoxalement l’ordre et la mesure ; deux termes chers à Albert Camus, qui n’a eu de cesse d’explorer l’envers et l’endroit[6] de l’être, et du monde déserté par les dieux dans lequel il évolue.

Dans Le mythe de Sisyphe, Camus définit la création absurde comme une transfiguration : l’écrivain puise dans la matière du monde, qu’il sculpte à l’aune de la lumière et des ténèbres qu’il abrite. L’œuvre absurde, telle qu’il la conçoit, est à la lisière du réel. Rétive à la pantomime, elle l’est tout autant à la contrefaçon. La transfiguration s’apparente ainsi à la sublimation, qui n’est cependant jamais trahison, puisqu’elle passe par l’image, par la magnificence des mots, mais jamais par la falsification. Cette fenêtre ouverte sur le monde ne se vêt d’aucun filtre. Elle invite à la contemplation de l’être, sans artifice ni parure. La condition humaine, monstrueuse et sublime à la fois, se dénude lentement face à nous, offrant à nos regards fureteurs le spectacle de ses difformités comme de ses charmes.

Les deux auteurs ont choisi de combattre l’illusion, les faux-semblants, au profit d’un regard lucide sur l’existence ; un regard qui embrasse « la prose de la vie[7] », non pas tant « la part inacceptable de la vie humaine[8] », mais à la fois la beauté et la laideur de l’existence, ce qu’elle comporte de noble et de trivial, de tragique et de comique. Tous deux optent pour une démarche phénoménologique[9]. Camus, en moraliste, sonde la nature humaine. Kundera, en romancier-anthropologue[10], examine dans son laboratoire romanesque les différents itinéraires existentiels tracés par ses « egos expérimentaux[11] », qu’il confronte à des situations existentielles révélatrices pour dévoiler « une parcelle jusqu’alors inconnue de l’existence[12] ».

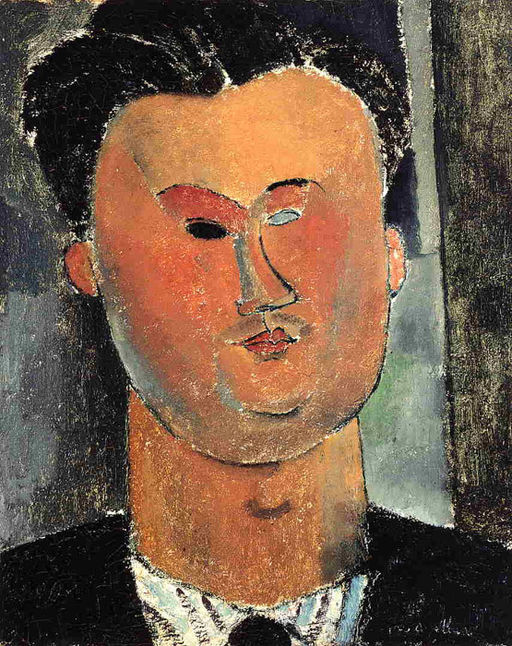

Kundera semble connaître à la fois l’œuvre et la biographie de Camus. Néanmoins, s’il le cite à de nombreuses reprises dans ses essais, ce n’est que pour mieux s’opposer à sa pensée et à son esthétique. Apôtre du non-sérieux, chantre de l’insignifiance, il estime que le roman doit répondre à « l’appel de la pensée[13] », ce qui signifie, « non pas transformer le roman en philosophie, mais mobiliser sur la base du récit tous les moyens […] susceptibles d’éclairer l’être de l’homme ; de faire du roman la suprême synthèse intellectuelle[14] ». Dans les réponses formulées à Lois Oppenheim en 1989, l’auteur de L’art du roman édifiait d’ores et déjà sa « Pléiade des grands romancier d’Europe centrale [15] » dans laquelle il regroupait Kafka, Broch, Musil, Gombrowicz. Analysant dans cette optique le concept de « médiation romanesque [16] », il insistait sur la différence entre cette forme de réflexion autonome, et celle portée par le « roman philosophique » :

Après avoir prononcé le mot « méditation », il faut que je prévienne : je ne suis pas un partisan du ‘roman philosophique’ qui signifie l’assujettissement du roman à une philosophie, l’illustration romanesque d’une pensée. Voilà Sartre. Et encore plus Camus. La Peste. L’intensité d’un Musil, d’un Broch est toute différente : non pas se mettre au service d’une philosophie mais accroître son propre « pouvoir » romanesque, agrandir le champ de la « connaissance romanesque », s’emparer du domaine que, jusqu’alors, la philosophie considérait comme sa chasse gardée. Il y a, en effet, des problèmes « métaphysiques » de l’existence humaine que la philosophie n’a pas su saisir et que seul le roman peut capter grâce à sa pensée concrète. Ce faisant, ces romanciers ont transformé le roman en une synthèse poétique et intellectuelle suprême hissant ainsi le roman à la place dominante de l’ensemble de la culture[17].

Kundera, dans la toute première page de L’art du roman, adresse une remarque préventive au lecteur : « Le monde des théories n’est pas le mien[18] ». Certes, Camus postule la nécessaire intrication du romanesque et du philosophique. Il écrit en effet que « [l’œuvre] est l’aboutissement d’une philosophie souvent inexprimée, son illustration et son couronnement[19] ». Néanmoins, cela ne signifie pas que le roman se réduit à l’illustration d’une thèse philosophique, mais qu’il est porteur d’une certaine tentative d’interprétation du monde. En cela, il constitue un instrument de connaissance privilégié, et cette connaissance à la fois « relative et inépuisable[20] » se déploie par le truchement d’une « rumination féconde[21] ». Au contact de Jean Grenier, il a appris que la pensée devait s’édifier à partir d’une approche empirique, et qu’elle ne pouvait conserver sa quintessence, sa sève et son intelligibilité, qu’à l’intérieur d’un espace hostile au doctrinarisme. Ennemi de la pensée absconse, Camus fait la part belle à l’expérience plutôt qu’à l’abstraction. En renonçant à la théorisation au profit du doute méthodique, Camus reconnaît sans doute également une limite au dicible et rend hommage à la complexité du réel. Les yeux rivés sur la terre brûlée des hommes, il arpente le monde à travers ses fictions et ses essais, à la recherche de la juste mesure, qu’il veut offrir en exemple. C’est pourquoi, il ne peut se laisser charmer par le jeu des spéculations :

S’il se contentait de l’examen de l’absurde – ou plus tard, de la révolte –il serait philosophe. Mais il illustre les conséquences de l’absurde par des exemples empruntés à une vie d’homme : « Lever, tramway, quatre heures de bureau ou d’usine, repas, tramway […] » ; à travers des attitudes d’hommes : Don Juan, le comédien, le conquérant, ou des aventures humaines, comme celle de Meursault ; il fait même du destin de Sisyphe « une affaire d’homme, qui doit être réglée entre les hommes », et c’est en cela qu’il est romancier…ou artiste. Il est clair alors que, pour Camus, être philosophe ne signifie pas créer un système d’explication, mais poser les questions essentielles inhérentes à notre condition. Le philosophe tente d’y répondre de manière abstraite ; le romancier incarne ses questions plutôt que ses réponses, dans l’épaisseur du monde concret. Mais il s’agit des mêmes questions[22].

Pour Kundera, « la connaissance est la seule morale du roman[23] », et cette connaissance doit se concilier avec « la sagesse de l’incertitude[24] ». L’exploration de l’existence et de « l’être oublié[25] » s’opère ainsi sur un mode polyphonique qui favorise la démultiplication du sens. A l’instar de Camus, il interroge le « champ des possibilités humaines, tout ce que l’homme peut devenir, tout ce dont il est capable[26] ». La prose de ces deux auteurs se fonde donc sur une même morale de la connaissance, gouvernée par le principe de relativité, puisqu’elle repose sur l’examen d’un panel de possibilités humaines et d’itinéraires existentiels. Cette exploration ontologique est néanmoins subordonnée, dans l’œuvre camusienne, à une quête éthique : « ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment il faut se conduire. Et plus précisément, comment se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison[27]. » Comme l’écrivent Jean-François Mattéi et Anne-Marie Amiot, « il y a, il est vrai, de l’immense chez Camus, qui s’illustre à travers l’essai et le roman pour orienter l’homme vers ce choix éthique qui, seul, peut emplir ce vide et lui conférer un sens[28]. » Kundera, lui, ne manifeste aucune ambition de cet ordre. Même si, selon lui, le roman doit « découvrir une partie jusqu’alors méconnue de l’existence[29] », ses méditations demeurent spécifiquement romanesques. C’est pourquoi, il ne cesse de clamer : « je suis romancier[30] ». De fait, l’élan qui sous-tend la création absurde et la prose kundérienne diffère sensiblement. Néanmoins, ces œuvres sont irriguées par une même veine profanatrice, puisque toutes deux font table rase des « mensonges embellissants[31] » et dynamitent les décors qui occultent la disgrâce. Dans l’œuvre de Camus, cet anéantissement passe principalement par l’exploration de l’absurde ; ce désenchantement, ce sentiment « de séparation et d’étrangeté [32] » qui survient inopinément, et inaugure un nouveau mode d’appréhension du réel. Dans les romans de Milan Kundera, la dévastation se traduit par une perte progressive de l’illusion, par un éclatement des repères, et s’achève par l’exil intérieur du personnage.

« Il arrive que les décors s’écroulent [33] » : la dévastation à l’œuvre

« Une valeur galvaudée et une illusion démasquée

ont le même pitoyable corps, elles se ressemblent

et rien n’est plus aisé que de les confondre »

Milan Kundera, La Plaisanterie

L’expérience de l’absurde, décrite par Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe, naît du sentiment d’étrangeté à l’égard du familier, du soupçon qui pèse sur l’ordinaire: « Il arrive que les décors s’écroulent. Un jour seulement, le “pourquoi” s’élève et tout commence dans cette lassitude teintée d’étonnement[34]. » L’homme se délie alors des chaînes du quotidien, échappe à l’espace et au temps, pour se fondre dans la conscience lucide de sa propre condition. Son regard, coutumier des artifices qui lui masquent la vue de son étrangeté et de sa finitude, perce le voile opaque qui camoufle l’insensé : « Le monde nous échappe puisqu’il redevient lui-même. Ces décors masqués par l’habitude redeviennent ce qu’ils sont […]. Une seule chose: cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c’est l’absurde[35]. » L’ordre factice, mais établi, est mis à mal par l’effondrement de l’ornement : « Ce divorce entre l’homme de sa vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le sentiment d’absurdité[36]. » Peu à peu, la conscience chemine, et guide l’individu vers la sortie de la caverne. Cette sortie le conduit vers la lumière, mais elle le confronte également à « sa propre obscurité[37] » :

L’horreur vient en réalité du côté mathématique de l’évènement. De ce corps inerte où une gifle ne marque plus, l’âme a disparu. Ce côté élémentaire et définitif de l’aventure fait le contenu du sentiment absurde. Sous l’éclairage mortel de cette destinée, l’inutilité apparaît. Aucune morale, ni aucun effort ne sont a priori justifiables devant les sanglantes mathématiques qui ordonnent notre condition.

Inquiet, il contemple le firmament dépeuplé et s’horrifie à l’examen de sa chair vouée à la décrépitude. Mais Camus précise : ni l’être ni le monde ne sont intrinsèquement absurdes, et l’absurde n’est en aucun cas réductible à l’illogisme. L’absurde, remarque l’auteur de L’étranger, naît toujours d’une comparaison entre deux pôles, d’une disharmonie. Ainsi, l’absurde n’est pas absence de sens, mais rencontre paradoxale ou impossible. L’absurde, c’est « le divorce entre l’homme et le monde[38] ».

Le roman de Milan Kundera, La Plaisanterie, paru en 1967, s’ouvre sur un dialogue autour du thème de la destruction. A la lecture de cet extrait, on ne peut escamoter la résonnance qui s’établit entre ces quelques lignes et celles qui inaugurent la section « Les murs absurdes » du Mythe de Sisyphe :

Vous pensez que les destructions peuvent être belles ? dit Kotska […]. Je lui répliquai : « Je sais que vous êtes un paisible ouvrier su l’éternel chantier divin et qu’entendre parler de destructions vous déplaît, mais qu’y puis-je : je ne suis pas, quant à moi, un apprenti maçon de Dieu. Au surplus, si les apprentis maçons de Dieu construisent ici-bas des édifices en murs véritables, il y a peu de chances que nos destructions puissent leur porter préjudice. Or, il me semble qu’à la place des murs, je ne vois partout que des décors. Et la destruction des décors est une chose tout à fait juste »[39].

Force est de constater qu’en dépit de la dissemblance des espaces qui accueillent ces méditations, les deux auteurs recourent à un lexique identique [décors, murs], et initient une même réflexion autour du thème de l’illusion et de la démystification. Celle-ci se déploie, sous la plume de Kundera, au sein d’un univers fictionnel, et éclaire le « code existentiel[40] » de son personnage. Dans Le Mythe de Sisyphe, elle se présente sous la forme d’une analyse approfondie et méticuleuse. Néanmoins, leur intérêt commun pour le lien problématique entre l’être et son environnement, entre l’être et le paraître, est manifeste.

Dans la postface de La plaisanterie, François Ricard décrypte la scène suivante et la présente comme l’instant où la parodie prend fin, celui où le simulacre, la supercherie, se révèlent à la conscience du personnage :

Je passai à côté du monument : le piédestal soutenait un saint, le saint soutenait un nuage, le nuage un ange, l’ange un autre nuage, sur lequel était assis un ange, le dernier ; j’élevai mon regard le long du monument, cette touchante pyramide de saints, de nuages et d’anges, dont la lourde masse de pierre simulait les cieux et leur profondeur, tandis que le ciel réel, bleu pâle, demeurait désespérément loin de cette poudreuse portion de terre[41].

La voûte céleste met soudain en lumière le mutisme d’un démiurge déserteur, dont la proximité paraît brusquement artificielle. Devant cette création de l’homme qui aspire à culminer jusqu’au séjour des bienheureux, Ludvik laisse éclater un rire goguenard et se gausse des séraphins façonnés à l’image de leurs créateurs :

Dehors, le monument baroque se dressait face à nous. Il me semblait ridicule. Je le montrai du doigt : « Regardez, Helena, ces saints acrobates ! Regardez comme ils grimpent ! Ce qu’ils ont envie de monter au ciel ! Et le ciel se fout d’eux ! Le ciel ne sait même pas qu’ils existent, ces pauvres culs-terreux ailés ! »[42]

Ce moment de clairvoyance, survenu de manière inopinée, catalysé par l’attention portée au décor environnant, évoque le sentiment de l’absurde. Ludvik, dans cette partie du roman, suggère en effet l’homme ordinaire qui découvre le « silence déraisonnable du monde[43] ». Il s’agit, en somme, d’une même expérience : celle de la lucidité subite, qui conduit à l’incroyance. Dans les deux cas, « l’homme se trouve devant l’irrationnel[44] ». De son univers truffé de trompe-l’œil, il ne subsiste que des débris :

Entre les choses et les mots, entre les êtres et leurs visages, entre les actions et les pensées, un vide s’est creusé, les amarres se sont rompues, et tout est parti à la dérive. Il n’y a plus de repère, plus de valeurs qui ne soient susceptibles à n’importe quel moment de se transformer en leur contraire[45].

L’auteur du Dernier Après-midi d’Agnès[46], conscient que le lecteur peut déceler une certaine similitude entre la « Plaisanterie » kundérienne et l’absurde camusien, s’empresse de les différencier. À ses yeux, c’est le désir de « réparation » qui constitue le critère décisif permettant d’opposer la dévastation au sentiment de l’absurde :

L’apprentissage de la dévastation –c’est-à-dire de l’universelle plaisanterie- n’a guère à voir non plus avec cette vision moderne du tragique qu’est le sentiment dit de l’absurde tel que Camus a pu le décrire dans ses essais. Car s’il pose le désordre ou l’indifférence du monde ; l’absurde repose en même temps sur une définition de l’homme comme un être irrémédiablement assoiffé de cohérence et d’absolu, c’est-à-dire comme un éternel adolescent, d’où le devoir de lutte et de révolte perpétuelle qui lui incombe. L’absurde, par là, est une vision foncièrement sérieuse de l’existence, et le « bonheur » de Sisyphe, chaque fois qu’il soulève sa pierre pour défier l’injustice divine, a quelque chose de celui qu’éprouvent le jeune militant qui refait le monde ou le justicier qui poursuit sa vengeance. Or, le bonheur que procure au personnage kundérien le renoncement à la révolte et au désir de réparation est d’un ordre tout différent. C’est un état de l’être de la pensée essentiellement modeste et ironique, un soulagement, une retraite, qui délie l’esprit et le cœur des chaînes que leur imposait l’habitude d’accorder au monde, et de s’accorder à soi-même, une valeur, un poids, une signification que plus rien ne justifie[47].

Selon Ricard, si Ludvik a fait preuve d’immaturité par son désir de vengeance, il a su accéder au bonheur qui naît du renoncement. L’analyste parle en ce sens de « bonheur paradoxal – qu’il faut bien appeler le bonheur de la dévastation, ou plus exactement : le bonheur de la conscience dévastée[48] ». Le personnage kundérien postule en effet son incapacité à agir. La dévastation s’appréhende donc sans heurts, et conduit à célébrer la fête de l’insignifiance[49]. Loin de vivre cette découverte existentielle comme une expérience éprouvante, l’« ego expérimental[50] » en tire au contraire une certaine délivrance. En ce sens, il choisit face à cette mise en scène gigantesque de s’exiler pour s’abandonner à la légèreté imposée par le Canular universel. Ce renoncement libérateur, celui de l’être « désengagé[51] ». Selon Ricard, le personnage n’a d’autre choix que se soustraire à la parodie :

Le personnage n’y est pas amené à dépasser ou à dominer le monde, non plus qu’à se dépasser ou à se dominer lui-même, mais à s’absenter, à s’exclure et du monde et de son propre destin ; il n’y trouve pas le salut, mais la volupté du rire et de l’oubli. Ce n’est pas une apothéose ; c’est, nous l’avons dit, un exil[52].

On pourrait néanmoins objecter à François Ricard que si l’homme révolté s’oppose au personnage kundérien par sa volonté d’action, Meursault, personnage principal de L’étranger, incarne également la figure de l’exilé. À l’image de Ludvik, inculpé en raison d’une lettre mal interprétée, de l’incompréhension de ses camarades du Parti et de sa non-adhésion à l’esprit de sérieux qui les caractérise, Meursault est condamné à cause de sa différence, de son refus de se conformer aux codes collectifs : « Je voulais seulement dire que le héros du livre est condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit[53]. » Dans L’étranger, le protagoniste choisit de ne pas adhérer à la mascarade collective. Le personnage kundérien et le personnage qui éprouve l’absurde ont donc pour point commun d’être des antihéros, ou du moins, des héros d’un nouveau genre, qui contrastent avec le modèle porté par le roman du XIXe siècle dans lequel « l’histoire et l’existence ne sont pas concevable en dehors du mouvement, de la marche en avant, de la lutte[54]. » Face à la mise en scène qui l’entoure, Meursault choisit, plutôt que la révolte, l’abandon et le détachement : « comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde[55]. » Lors de son procès, Meursault se distancie de la supercherie collective : « mais je crois que j’étais déjà très loin de cette salle d’audience[56]. » Spectateur de la comédie humaine qui se joue sous ses yeux, il laisse éclater sa colère lors de la visite de l’aumônier, mais cette révolte laisse place par la suite à l’apaisement :

J’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine[57].

Le roman s’achève par un renoncement : renoncement à la lutte, renoncement à la justice et renoncement à la réparation. Meursault accepte le sort qui lui est réservé et s’incline devant l’échafaud. En somme, les deux personnages partagent une expérience similaire : celle de l’exil imposé et de l’exil volontaire. Evoluant au sein d’un univers dépoétisé, dépouillé de ses artifices, qu’ils contemplent du dehors, ils avancent, solitaires, jusqu’à éprouver l’insoutenable légèreté de l’être[58].

L’opposition revendiquée par Kundera et par la critique est donc indubitablement justifiée lorsqu’il est question de l’intention des deux auteurs puisque l’un adopte « le point de vue de Satan[59] », celui du romancier qui explore des thématiques existentielles mais qui demeure rebelle à l’esprit de sérieux, tandis que l’autre incarne l’artiste « solidaire[60] », qui cherche à « émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes[61] ». En revanche, elle nous paraît contestable lorsqu’il s’agit de réduire les œuvres romanesques de Camus à de simples illustrations d’une thèse philosophique. Dans le cycle de l’absurde, Camus fait le choix d’une forme souple, qui accueille volontiers l’image, la métaphore, l’allégorie, et permet une incarnation des réflexions volatiles. Camus le répète à de multiples reprises : la théorie l’irrite. Il lui préfère l’image et l’imaginaire, l’évocation et la suggestion, l’émotion et la sensation. L’art camusien est pétri d’une matière toute différente de celle d’un Hegel. C’est un art qui favorise l’expérimentation, qui interroge l’existence et les possibilités d’être au monde, mais qui s’autorise des échappées poétiques, et se laisse parfois aller à la simple contemplation. Soucieux de rendre compte de l’essence de l’être et de l’existence, Kundera et Camus partagent également un même goût de l’authenticité et s’emploient à l’incorporer dans leurs essais comme dans leurs fictions.

La dichotomie entre l’absurde et la dévastation évoquée par Ricard mérite également selon nous d’être nuancée, dans la mesure où dans les deux cas, il s’agit d’un même sentiment d’étrangeté, d’une même expérience de l’exil et d’un même exercice de lucidité. L’homme révolté et le personnage kundérien n’ont certes de commun que l’éveil qui précède leurs choix existentiels, mais Meursault, personnage central du cycle de l’absurde, partage avec Ludvik le même détachement à l’égard du monde et renonce, tout comme lui, au combat contre la farce universelle.

[1] Éva Le Grand, Kundera ou la mémoire du désir, Paris, L’Harmattan, 1995.

[2] Guy Scarpetta, préface, Ibid., p. 15.

[3] Ibid., p. 23.

[4] François Ricard, Postface à La Plaisanterie, Paris, Gallimard, « Folio », p. 458.

[5] Titre de l’essai de Milan Kundera paru en 2005 aux éditions Gallimard.

[6] Titre de la première œuvre d’Albert Camus, publiée en 1937 par Edmond Charlot.

[7] Milan Kundera, cité par Daniel Rondeau in « Variations sur la vie et le roman », le 04.04.2005, url : http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-rideau_820413.html, consulté le 12.05.2015.

[8] Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, Paris, Gallimard, « Folio », 1990, p. 357.

[9] Pour Camus, « la phénoménologie se refuse à expliquer le monde, elle veut être seulement une description du vécu » (Idem). Et Comme le souligne Éva Le Grand « La variation romanesque de Kundera est sûrement le mode esthétique le plus proche de la pensée phénoménologique, de cette autre variation imaginaire telle que conçue par Husserl : comme un mode d’exploration du monde, de l’essence de la vie humaine, voire l’essence ontologique de l’être. » (« Voyage dans le temps de l’Europe », L’Infini, n°44, hiver 1993, p. 87).

[10] Milan Kundera envisage le roman comme un « laboratoire anthropologique », cité par Chvatik in Le monde romanesque de Milan Kundera, Paris, Gallimard, « Arcades », 1995, p. 228.

[11] Milan Kundera, L’art du roman, Paris, Gallimard, « Folio », 1995, p. 179.

[12] Milan Kundera, Le Rideau, Paris, Gallimard, « Folio », 2006, p. 77.

[13] Ibid., p. 32.

[14] Idem.

[15] Milan Kundera in « Ciel étoilé de l’Europe centrale », appendice à l’essai de Chvatik, op.cit. p.233. Extraits de réponses à Lois Oppenheim, faites par écrit et munies du copyright de Milan Kundera, publiées dans le numéro d’été 1989 de The Review of Contemporary fiction, consacré à l’œuvre de Kundera.

[16] Ibid., p. 16.

[17]Ibid., p. 234.

[18] Milan Kundera, L’art du roman, Paris, Gallimard, « Folio », 1986, p. 7.

[19] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe [1942] Paris, Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Nouvelle édition publiée en 2006, Vol. I, 1931-1944, p. 288.

[20] Idem.

[21] Idem.

[22] Jacqueline Lévi-Valensi, Albert Camus et la philosophie : journées, 7-8 avril 1995, Nice / textes édités par Anne-Marie Amiot et Jean-François Mattéi, Paris, Puf, « Thémis », p. 27.

[23]Milan Kundera, L’art du roman, op.cit., p. 16.

[24] Ibid. p. 17.

[25] Ibid. p. 19.

[26] Ibid., p. 57.

[27] Albert Camus, interview accordée à Servir, in Œuvres Complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 1427.

[28] Anne-Marie Amiot et Jean-François Mattéi, Albert Camus et la philosophie, op.cit., p. 8.

[29] Milan Kundera, L’art du roman, op.cit., p. 20.

[30] « “Vous êtes communiste, monsieur Kundera ?” – “Non, je suis romancier.” “Vous êtes dissident ?” – “Non, je suis romancier.” “Vous êtes de gauche ou de droite ?” – “Ni l’un ni l’autre, je suis romancier.” », Milan Kundera, Les testaments trahis, Paris, Gallimard, « Folio », 1993, p. 190.

[31] L’expression est employée au singulier par Kundera dans L’art du roman, op.cit., p. 160.

[32] Albert Camus cité par Raphaël Enthoven dans L’Absurde, Paris, Fayard, 2010, p. 84.

[33] Albert Camus, Œuvres Complètes, op.cit., p. 227.

[34] Idem.

[35] Ibid., p. 229.

[36] Ibid., p. 223.

[37] Albert Camus, L’Homme révolté, cité par Arnaud Corbic in Camus : l’absurde, la révolte, l’amour, Paris, Éditions de l’Atelier, «Philosophie HC », 2003, p. 65.

[38] Ibid., p. 51.

[39] Milan Kundera, La Plaisanterie, op.cit., p. 20.

[40] Milan Kundera, L’art du roman, op.cit., p. 42.

[41] Milan Kundera, La plaisanterie, op.cit., p. 249.

[42] Ibid., p. 275.

[43] Albert Camus, Œuvres Complètes, op.cit., p. 229.

[44] Idem.

[45] Ibid., p. 470.

[46] François Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès, Paris, Gallimard, « Arcades », 2003.

[47] Ibid., p. 482.

[48] Idem.

[49] Titre du dernier roman de Milan Kundera, paru en 2014 aux éditions Gallimard.

[50] Milan Kundera, L’art du roman, op.cit., p. 179.

[51] Milan Kundera, Une rencontre, Paris, Gallimard, « Nrf », 2009, p. 187.

[52] François Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès, op.cit., p. 27.

[53] Albert Camus, édition américaine de L’étranger, cité par Roger Grenier in Soleil et ombre, une biographie intellectuelle, Paris, Gallimard, « Folio », 1991, p. 106-107.

[54] François Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès, op.cit., p. 18.

[55] Albert Camus, L’étranger, Œuvres Complètes, op.cit., p. 213.

[56] Ibid., p. 201.

[57] Ibid., p. 213.

[58] Titre du roman de Milan Kundera publié en 1984 aux éditions Gallimard.

[59] François Ricard, « Le point de vue de Satan », postface à La vie est ailleurs, Paris, Gallimard, « Folio », 1973.

[60] Le terme fait référence à l’ouvrage récent de Catherine Camus, Albert Camus, solitaire et solidaire, Paris, Relié, 2013.

[61] Idem.