D’une reductio ad absurdum à la catharsis dramatique

Généalogie et réception du théâtre français « de l’absurde » en France et en Allemagne

Marie-Christine Gay, doctorante en Études Théâtrales, Université Paris Ouest Nanterre / Universität zu Köln

Résumé : Le présent article propose une généalogie de la notion de théâtre « de l’absurde », l’avant-garde théâtrale française des années cinquante, sous un angle épistémologique et historico-culturel. Cette terminologie élaborée par Martin Esslin et fondée en grande partie sur la philosophie sur l’absurde d’Albert Camus a en effet été largement controversée. Par ailleurs, le répertoire « absurde » a connu différentes acceptions en passant les frontières : alors qu’en France il a fait l’objet d’une reductio ad absurdum, il a souvent été associé au tragique et à la catharsis par le public ouest-allemand de l’après-guerre.

Abstract: This article deals with the genealogy of the appellation “Theatre of the Absurd”, the French avant-garde theatre of the fifties, from an epistemological and historico-cultural point of view. The term coined by Martin Esslin, based on Albert Camus’ philosophy of the Absurd, has been very controversial. Moreover, the “Absurd” movement has encountered different meanings depending on the countries: while it became the object of a reductio ad absurdum in France, it played the role of a catharsis for the West-German people during the post-war area.

« La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux[1]. » Sur ces mots s’achève le chapitre consacré au héros éponyme du Mythe de Sisyphe publié par Albert Camus en 1942. Près de vingt ans plus tard, le critique de théâtre britannique Martin Esslin reprend le terme et l’applique à l’avant-garde théâtrale née au début des années cinquante dans les petits théâtres expérimentaux de la Rive gauche à Paris[2]. Les pièces d’écrivains ni affiliés à une école particulière ni conscients de cette proximité, entre autres celles de Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov, Jean Genet, Boris Vian et Jean Tardieu, ont été regroupées sous la désignation de théâtre « de l’absurde ». Au Sisyphe lucide, révolté et heureux de Camus s’opposent pourtant les personnages lassés, résignés et découragés de cette mouvance théâtrale, à l’instar de l’aveugle Hamm qui dans Fin de partie (1957) de Beckett marque l’humain du sceau du désespoir et de la solitude : « Rien n’est plus drôle que le malheur[3] », décrète-t-il du fond de son fauteuil et de l’obscurité qui est la sienne.

Fondée sur une interprétation incomplète de la philosophie sur l’absurde de Camus, la dénomination choisie par Esslin est ainsi sujette à caution. Si l’on écarte cet héritage épistémologique alors il s’agit d’un label réducteur, puisque ces pièces sont plus que de simples accumulations de répliques ou d’actions dérisoires. Pourtant, elles sont restées cantonnées au domaine de l’illogique et de l’improbable, faisant l’objet d’une reductio ad absurdum, et leur caractère novateur a été jugé dépassé dès le début des années soixante. L’Allemagne de l’Ouest a en revanche réservé aux pièces de ce répertoire un succès durable et des modes de représentation nettement plus favorables qu’en France. Alors que cette dernière met en avant le non-sens dans des mises en scène souvent clownesques, la lecture allemande met l’accent sur l’affect, le tragique et la métaphysique. Placées en terrain fertile, dans un pays sortant des ruines et en manque d’auteurs dramatiques, ces œuvres ont été perçues comme un miroir sociologique et culturel de leur époque et ont permis, sur un mode cathartique, la représentation allégorique de l’état émotionnel du peuple allemand après la guerre.

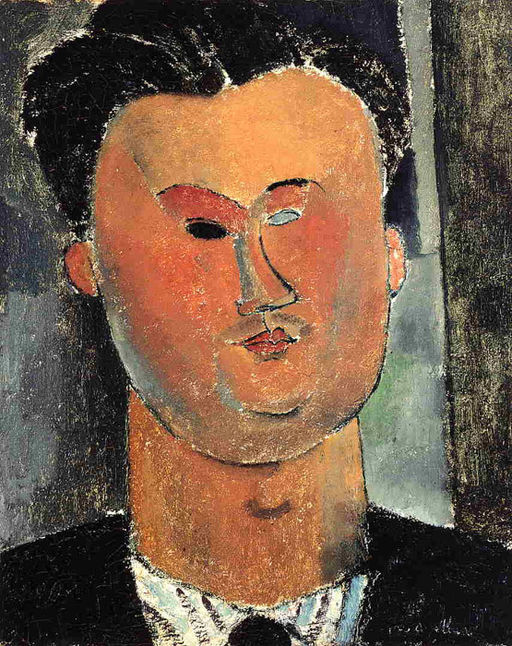

En attendant Godot de Samuel Beckett, Düsseldorfer Schauspielhaus, mise en scène Karl Heinz Stroux, 7 mars 1959. Photographie : Hans-J. Witkowski. De gauche à droite : Otto Rouvel, Karl Maria Schley.

Source : © Theatermuseum Düsseldorf

Il y a lieu de se pencher sur les raisons de cette réception radicalement différente de part et d’autre du Rhin, de prendre la mesure des horizons d’attente et des contextes spécifiques. Menée en deux temps, sous un angle épistémologique puis historico-culturel, l’analyse permet de dégager une généalogie de la notion de théâtre « de l’absurde ».

L’appellation « théâtre de l’absurde » fut loin de faire l’unanimité auprès des écrivains concernés. Ainsi Adamov écrivait dans son autobiographie publiée en 1968 qu’il voyait déjà « dans “l’avant-garde” une échappatoire facile, une diversion aux problèmes réels, le mot “théâtre absurde” m’irritait déjà […] La vie n’est pas absurde, difficile, très difficile seulement. Rien qui ne demandât des efforts immenses, disproportionnés[4]. » En 1988, Ionesco affirmait de la même façon ne jamais avoir fait du théâtre de l’absurde et qualifiait même le terme de « bêtise[5]. » Au cours d’un entretien avec Charles Juliet, publié par ce dernier en 1986, Beckett déclarait à son tour qu’il n’avait jamais été d’accord avec cette notion de théâtre de l’absurde, car il y avait là un « jugement de valeur[6]. » Bien que le qualificatif de Esslin se soit imposé auprès de la critique et du public, une multitude d’autres termes a été proposée par le milieu universitaire : « théâtre de la révolte[7] », « sombre comédie[8] », « théâtre expérimental[9] », « théâtre nouveau[10] », « méta-théâtre[11] », « tragicomédie[12] », « théâtre de dérision[13] », et plus récemment le pluriel « les théâtres de l’absurde[14] ». On pourrait même parler des « théâtres “des absurdes” » tant le terme d’ « absurde » est source d’interprétations. Selon Esslin, la forme de ces pièces, marquées par l’éclatement et la dissolution[15], correspondrait parfaitement à leur contenu, autrement dit la représentation de la peur métaphysique de l’homme au regard de l’absurdité de son existence. Renonçant à toute explication logique et rationnelle, les dramaturges de cette mouvance théâtrale iraient donc plus loin dans la transposition scénique de l’absurde que ne le feraient Sartre, Camus, Anouilh, Giraudoux ou encore Salacrou, des écrivains cités par Esslin à titre de comparaison. Mais ce faisant le critique occulte un élément majeur, ces deux groupes d’auteurs ne partageant pas en effet la même vision de l’absurde.

Esslin ne cite qu’un bref passage du premier chapitre du Mythe de Sisyphe, dont la célèbre phrase « ce divorce entre l’homme de [sic] sa vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le sentiment de l’absurdité[16] », et fonde son argumentation sur cette référence. L’impression que l’homme n’est pas le bienvenu sur terre, qu’il y fait figure d’étranger, est effectivement véhiculée dans les œuvres de Beckett, Ionesco ou encore Adamov. Dans Fin de partie, Clov décrit à Hamm la terre morne, déserte et dépeuplée qui les entoure et qu’il observe depuis la fenêtre à travers une longue-vue :

Hamm : Et l’horizon ? Rien à l’horizon ?

Clov : (baissant la lunette, se tournant vers Hamm, exaspéré.) Mais que veux-tu qu’il y ait à l’horizon ?

Un temps.

Hamm : Les flots, comment sont les flots ?

Clov : Les flots ? (Il braque la lunette.) Du plomb.

Hamm : Et le soleil ?

Clov : (regardant toujours.) Néant.

Hamm : Il devrait être en train de se coucher pourtant. Cherche bien.

Clov : (ayant cherché.) Je t’en fous.

Hamm : Il fait donc nuit déjà ?

Clov : (regardant toujours.) Non.

Hamm : Alors quoi ?

Clov : (de même.) Il fait gris. (Baissant la lunette et se tournant vers Hamm, plus fort). Gris ! (Un temps. Encore plus fort.) GRRIS ![17]

Prisonniers d’un monde inhospitalier, les personnages crient à l’aide, mais en vain, ou bien ne parviennent plus à se faire entendre par autrui et finissent par disparaître totalement. Ionesco a poussé cette logique jusqu’au grotesque et dans Victimes du devoir (1953), le personnage de Choubert semble s’être évaporé :

Madeleine : On ne l’entend plus.

Le Policier : Il a dépassé le mur du son. […]

Madeleine : On ne le voit plus.

Le Policier : Il a dépassé le mur optique[18].

Ces répliques illustrent la proposition de Camus selon laquelle « l’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde[19]. » Phrase-clé du Mythe de Sisyphe, elle résume à elle seule le sentiment d’abandon et de solitude de l’homme. Or, il ne s’agit selon Camus que d’un point de départ suivi de trois autres étapes, la lucidité, la révolte, et enfin la joie, des réactions et mouvements de l’âme que les personnages du théâtre de l’absurde ne connaissent pas. Camus trace le portrait d’un homme qui ne recule devant nulle vérité, aussi sombre soit-elle :

L’homme absurde entrevoit ainsi un univers brûlant et glacé, transparent et limité, où rien n’est possible mais tout est donné, passé lequel c’est l’effondrement et le néant. Il peut alors décider d’accepter de vivre dans un tel univers et d’en tirer ses forces, son refus d’espérer et le témoignage obstiné d’une vie sans consolation[20].

L’homme absurde est donc toujours aussi un homme révolté, et à l’image de Sisyphe qui tire sa force à rouler son rocher sans fin ni but, Camus estime que l’homme sensible à l’absurde ne se complait pas dans la misère qui le tenaille mais, conscient de sa situation, lutte et se révolte, sans jamais reculer devant l’effort ou l’abîme : il en ressort alors grandi et libéré, pris d’une véritable fureur de vivre, décidé à « tout épuiser[21] » et à « vivre sans appel[22]. » Or, les personnages des pièces absurdes, à de rares exceptions près, personnifient l’inaction, la lassitude et le renoncement. À la fin du premier et second acte d’En attendant Godot (1952) de Beckett, Vladimir puis Estragon déclarent à tour de rôle : « Allons-y[23]. » Les didascalies finales indiquent pourtant à deux reprises : « Ils ne bougent pas[24]. » Il en va de même dans Fin de partie, où Hamm s’imagine sa propre mort :

Ce sera la fin et je me demanderai ce qui a bien pu l’amener et je me demanderai ce qui a bien pu… (il hésite)… pourquoi elle a tant tardé. (Un temps.) Je serai là, seul dans le vieux refuge, contre le silence et… (il hésite)… l’inertie. Si je peux me taire, et rester tranquille, c’en sera fait, du son et du mouvement[25].

Ces répliques où les personnages annoncent leur volonté de se retirer du monde ne sont pas spécifiques aux œuvres de Beckett. Dans L’Invasion (1949) d’Adamov, Pierre souhaite mener à terme le manuscrit inachevé d’un ami décédé :

Ce qu’il me faut, ce n’est pas le sens des mots, c’est leur volume et leur corps mouvant. (Pause.) Je ne chercherai plus rien. (Pause.) J’attendrai dans le silence, immobile. Je deviendrai très attentif. (Pause.) Il faut que je parte le plus vite possible. […] Rassurez-vous. Je n’ai pas envie d’aller loin. Je veux seulement passer quelques jours là (il désigne la porte du fond) dans le réduit[26].

L’immobilité et le mutisme des personnages se doublent souvent d’un phénomène fatal de réitération. Chez Ionesco par exemple, les personnages sont prisonniers de leurs actions répétitives, comme le professeur de La Leçon (1951) qui obéit de façon mécanique à ses pulsions de meurtre, puis se confond en excuses après avoir essuyé les remontrances de la bonne laquelle s’exclame alors : « Et c’est la quarantième fois, aujourd’hui ! … Et tous les jours c’est la même chose ! Tous les jours[27] ! » De plus, l’espoir de temps meilleurs enferme les personnages de Ionesco dans des postures nostalgiques et les prive de toute initiative, tel le couple de vieux dans Les Chaises (1952). Ces deux octogénaires n’esquissent aucun geste pour échapper à la torpeur qui les étreint depuis des années : « Plus on va, plus on s’enfonce[28] » admet le vieux après avoir placé tout son espoir dans la venue d’un orateur censé transmettre un message à des invités invisibles, mais ce dernier s’avère muet et ne s’exprime que par râles et sons gutturaux. La vision de l’absurde qui domine dans ces pièces, ce sentiment d’étrangeté ressenti par des individus impuissants, diffère donc radicalement de celle de Camus.

Dans son essai Mythe et réalité du théâtre (1973), Sartre écrit d’ailleurs justement qu’on les « a appelés les auteurs du “théâtre de l’absurde” », mais « cette appellation est elle-même absurde, parce qu’aucun d’eux ne considère la vie humaine et le monde comme une absurdité[29]. » De fait, les pièces avant-gardistes des années cinquante ont été considérées en porte-à-faux par rapport aux drames existentialistes des années quarante et c’est à ces derniers, par exemple au Caligula (1944) de Camus ou encore au Huit-clos (1944) de Sartre, que revenait la fonction de représenter avec sérieux la condition humaine. Les pièces d’Adamov, de Beckett ou de Ionesco ont en revanche été mises en scène comme des œuvres grotesques, la part belle étant faite à la dimension clownesque, le côté sombre en revanche relégué dans l’ombre : à la création d’En attendant Godot par Roger Blin en 1953, Jean Anouilh parlait d’ailleurs de « Pensées de Pascal jouées par les Fratellini[30] ». Au début des années soixante, alors que Roland Barthes qualifiait le théâtre de l’absurde d’obsolète et désormais « historique[31] », Geneviève Serreau voyait encore dans Vladimir et Estragon des « clowns » plutôt que des « vagabonds »[32].

Cette avant-garde française a connu outre-Rhin une toute autre lecture et transposition scénique, le théâtre ouest-allemand utilisant les pièces absurdes pour témoigner de l’état émotionnel du peuple allemand après-guerre. Pour reprendre les termes développés par Hans Robert Jauss à la fin des années soixante[33], l’« horizon d’attente » était différent, le contexte historique et esthétique entraînait des modalités d’interprétation et de réception spécifiques après douze années de dictature nationale-socialiste, de censure et d’interdiction quasi totale des auteurs étrangers. Les œuvres de Beckett ou de Ionesco par exemple plongeaient le spectateur dans un univers de cauchemar et de catastrophe à la mesure des ruines et de l’abattement d’un État pris dans le carcan de la guerre froide et confronté au sentiment diffus de culpabilité.

À l’aube des années cinquante, le paysage théâtral ouest-allemand était en pleine reconstruction et cherchait à retrouver son prestige des années vingt perdu sous la dictature nationale-socialiste. Pendant la rénovation des scènes détruites et l’édification de nouvelles salles, un grand nombre de troupes jouaient encore dans des bâtiments administratifs. L’originalité de la programmation et la capacité à présenter des créations innovantes, susceptibles d’être représentées dans les pays voisins, étaient de surcroît devenues un enjeu majeur au regard de l’avance prise par la RDA dans ce domaine avec les tournées triomphales du Berliner Ensemble à Paris en 1954 et 1955. Dans ces années, la RFA ne pouvait pas non plus s’enorgueillir d’œuvres dramatiques nouvelles, le théâtre documentaire ne faisant son apparition qu’au début des années soixante. Il y avait donc un vide à combler dans la programmation théâtrale des années cinquante que les auteurs du théâtre français de l’absurde vinrent occuper. Très rapidement, on trouva leurs œuvres à l’affiche des principaux théâtres du pays. Adamov fut ainsi joué dès 1951 et connut pendant dix ans un réel succès avant de sombrer dans l’oubli du fait de son rapprochement avec la RDA. Le succès de Ionesco fut à l’opposé constant et durable : après un accueil triomphal entre 1956 et 1962, il resta au programme de nombreux théâtres jusqu’en 1970 avec des pièces comme La Cantatrice chauve, La Leçon, Les Chaises ou Rhinocéros, entre-temps devenues des classiques du répertoire. Beckett quant à lui disposa d’une notoriété stable de 1953 à la chute du Mur et toutes ses pièces furent jouées régulièrement.

Le succès de ces auteurs peut s’expliquer par la fonction sociale dévolue à leurs œuvres, l’interprétation de leurs pièces en RFA étant fondée sur une libération des émotions dans un processus analogue à celui de la catharsis grecque[34]. La vision profondément pessimiste de l’après-guerre trouvait sa pleine expression dans l’absence ou le mutisme de personnages tels que Godot ou l’orateur des Chaises, tous deux incapables d’apporter les solutions ou les messages tant attendus. La partition de l’Allemagne, conséquence directe des tensions de la guerre froide, avait instauré un climat de peur et de méfiance qu’une pièce comme Tous contre tous (1952) d’Adamov venait illustrer pleinement : dans la description d’un changement de régime au sein d’un pays totalitaire, où les persécutés prennent la place des persécuteurs, le public reconnaissait les préoccupations sociales et politiques de l’époque. Enfin, toutes ces œuvres réactivaient le tragique, mis à mal par le pathos national-socialiste à des fins de propagande, et partant autorisaient une catharsis salutaire. L’acteur irlandais Jack MacGowran écrivait ainsi que l’engouement des Allemands pour le théâtre de Beckett s’expliquait en grande partie par cette valorisation systématique du tragique[35]. Le metteur en scène Deryk Mendel soulignait de la même façon que les Allemands avaient une conception trop unilatérale de ses œuvres :

[Beckett], dans ce qu’il écrit, reste simple, précis, chaque fois plus concis et concentré, mais n’est pas si amer et terriblement sérieux comme on pense devoir l’interpréter en Allemagne. On ne devrait ni trop en alourdir le sens, ni prospecter et sonder plus loin que ne le fait l’auteur lui-même[36] !

Les productions allemandes d’En attendant Godot étaient en effet souvent fondées sur une lecture métaphysique de la pièce, au grand dam de Beckett d’ailleurs. Ainsi, au lendemain de la création allemande le 8 septembre 1953 par Karl Heinz Stroux au Théâtre du château (Schloßpark-Theater) de Berlin-Ouest, Beckett confia au critique Friedrich Luft que la mise en scène lui avait semblé trop « surfaite[37] ». Lorsque le metteur en scène Stroux proposa une nouvelle création de la pièce le 7 mars 1959 au théâtre de Düsseldorf (Düsseldorfer Schauspielhaus), les critiques y décelèrent une fois de plus la tonalité d’une « mélancolie allemande[38] » et une attitude du questionnement et d’attente du salut solidement ancrée dans la tradition goethéenne :

À l’arrière-plan étaient à l’évidence présents d’une part la conviction fondée d’avoir droit au salut, plutôt déclinante et liée dans la conception allemande à qui cherche et pose des questions, et d’autre part l’exigence désespérée de rédemption que la littérature allemande a depuis Goethe toujours donnée en bagage à qui pose des questions[39].

Cet accent mis sur la dimension tragique des pièces absurdes peut s’expliquer par la volonté de purifier le spectateur allemand de ses émotions destructrices ou des souffrances ressenties durant la dictature national-socialiste et la Seconde Guerre mondiale. Sommé par les Alliés notamment de faire un travail critique sur son passé, le peuple allemand devait se confronter à la question de la faute et les pièces du répertoire absurde servirent en ce sens de catalyseur. Dans Rhinocéros de Ionesco, dont la création mondiale eut lieu le 31 octobre 1959 au théâtre de Düsseldorf sous la direction de Stroux, le personnage de Bérenger semblait proposer une image parfaite du héros résistant. À la multiplication des pachydermes, une métaphore du totalitarisme et du suivisme, s’opposait en effet ce personnage courageux et solitaire, dont l’ultime réplique était un appel à la résistance : « Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu’au bout ! Je ne capitule pas[40] ! » Cette première mise en scène de la pièce reçut un accueil triomphal et fut largement considérée comme une allégorie de la montée au pouvoir du national-socialisme, comme le soulignait d’ailleurs le recours au Horst-Wessel-Lied, un chant national-socialiste qui accompagnait l’arrivée des rhinocéros sur scène. L’identification des spectateurs allemands au personnage de Bérenger leur permettait ainsi de se délester du poids du passé, sinon de le nier. Le théâtre de l’absurde a donc été intégré dans le processus de culpabilisation ou de refoulement du passé national-socialiste, menant ainsi à une maîtrise des évènements a posteriori et permettant une relecture ou une réécriture allégorique du passé de l’Allemagne. Enfin, le détour par cette mouvance théâtrale française s’est avéré nécessaire pour permettre la naissance d’une nouvelle écriture dramatique ouest-allemande : le théâtre documentaire des années soixante (Dokumentartheater), représenté par des auteurs tels Peter Weiss, Rolf Hochhuth ou Hans Magnus Enzensberger, avait pour fonction de rétablir, à travers une écriture réaliste, la réalité historique, par exemple celle du procès d’Auschwitz fidèlement reconstitué dans L’Instruction (Die Ermittlung, 1965) de Peter Weiss.

Rangée sous le qualificatif de théâtre « de l’absurde », l’avant-garde théâtrale française des années cinquante a connu une réception différente sinon opposée entre la France et l’Allemagne de l’Ouest. Objets d’un transfert culturel entre les deux pays, ces pièces ont su faire appel aux sensibilités artistiques ou aux préoccupations sociales et historiques spécifiques à chaque espace de représentation, s’accordant ainsi aux divers horizons d’attentes du public. Associées au comique et à l’irréel en France, elles se démarquaient ce faisant des drames existentialistes de Camus ou de Sartre. En RFA, elles vinrent combler un vide dans la programmation et permirent au théâtre ouest-allemand d’accéder à nouveau aux œuvres d’écrivains contemporains étrangers et de représenter la réalité de l’après-guerre après le national-socialisme. Entre tragique et comique, la richesse du répertoire « absurde » se mesure à l’aune de ses différentes interprétations. « À chacun son Godot »[41], déclarait Beckett en décembre 1953 après la création allemande de sa première pièce à Berlin-Ouest, reconnaissant que, d’un « absurde » à l’autre, l’attente de Godot pouvait être tout à la fois fébrile ou terriblement pesante.

Bibliographie

Lionel Abel, Metatheatre. A New View of Dramatic Form, Clinton (MA), The Colonial Press, 1963.

Arthur Adamov, Théâtre I, Paris, Gallimard, « nrf », 1953.

Arthur Adamov, L’Homme et l’enfant, Paris, Gallimard, « Folio », 1968.

Jean Anouilh, « Godot ou le sketch des Pensées de Pascal traité par les Fratellini », in, Arts-Spectacles, n° 400, février 1953.

Roland Barthes, Écrits sur le théâtre, Paris, Seuil, « Points », 2002.

Samuel Beckett, En attendant Godot, Paris, Minuit, 1952.

Samuel Beckett, Fin de partie, Paris, Minuit, 1957.

Robert Brustein, The Theater of Revolt. An Approach to the Modern Drama, Boston (MA), Little Brown, 1962.

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, « Folio », 2001.

Michel Corvin, Le Théâtre nouveau en France, Paris, Puf, « Que sais-je ? », 1963.

Martin Esslin, The Theater of the Absurd, New York (NY), Doubleday, 1961.

Mel Gussow, Conversations with and about Beckett, New York (NY), Grove Press, 1996.

Karl S. Guthke, Modern Tragicomedy. An Investigation into the Nature of the Genre, New York (NY), Random House, 1966.

Eugène Ionesco, Théâtre complet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002.

Emmanuel Jacquart, Le Théâtre de dérision. Beckett, Ionesco, Adamov, Paris, Gallimard, « Idées », 1974.

Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, Konstanz, UVK-Universitätsverlag, 1967.

Charles Juliet, Rencontres avec Samuel Beckett, Montpellier, Fata Morgana, 1986.

Friedrich Luft, « Wir warteten auf Godot zum ersten Mal », in, Klaus Völker (dir.), Beckett in Berlin : zum 80. Geburtstag, Berlin, Hentrich, 1986, p. 38-40.

Deryk Mendel, « Gespräch über Samuel Becketts Spiel », in, Schwäbische Donauzeitung, Ulm, 14/06/1963.

Léonard C. Pronko, Théâtre d’avant-garde. Beckett, Ionesco et le théâtre expérimental en France, Paris, Denoël, 1963.

Michel Pruner, Les Théâtres de l’absurde, Paris, Nathan, 2003.

Alain Rey (dir.), Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2005.

Jean-Paul Sartre, Un Théâtre de situation, Paris, Gallimard, 1973.

Geneviève Serreau, Histoire du « nouveau théâtre », Paris, Gallimard, 1966.

J. L. Styan, The Dark Comedy : The Development of Modern Comic Tragedy, Cambridge, Cambridge University Press, 1962.

Willy H. Thiem, « Am Anfang war Godot », in, Abendpost, Bonn, 09/03/1959.

[1] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, « Folio », 2001, p. 168.

[2] Martin Esslin, The Theater of the Absurd, New York (NY), Doubleday, 1961.

[3] Samuel Beckett, Fin de partie, Paris, Minuit, 1957, p. 33.

[4] Arthur Adamov, L’Homme et l’enfant, Paris, Gallimard, « Folio », 1968, p. 117.

[5] Déclaration de Ionesco lors de la création de Maximilien Kolbe (1988) à Rimini en 1988. Enregistrement vidéo issu des archives du compositeur Dominique Probst, diffusé à l’occasion de l’exposition Ionesco présentée par la Bibliothèque nationale de France, du 6 octobre 2009 au 3 janvier 2010.

[6] Charles Juliet, Rencontres avec Samuel Beckett, Montpellier, Fata Morgana, 1986, p. 27-28.

[7] Robert Brustein, The Theater of Revolt. An Approach to the Modern Drama, Boston (MA), Little Brown, 1962.

[8] J. L. Styan, The Dark Comedy : The Development of Modern Comic Tragedy, Cambridge, Cambridge University Press, 1962.

[9] Léonard C. Pronko, Théâtre d’avant-garde. Beckett, Ionesco et le théâtre expérimental en France, Vienne, Denoël, 1963.

[10] Michel Corvin, Le Théâtre nouveau en France, Paris, Puf, « Que sais-je ? », 1963.

[11] Lionel Abel, Metatheatre. A New View of Dramatic Form, Clinton (MA), The Colonial Press, 1963.

[12] Karl S. Guthke, Modern Tragicomedy. An Investigation into the Nature of the Genre, New York (NY), Random House, 1966.

[13] Emmanuel Jacquart, Le Théâtre de dérision. Beckett, Ionesco, Adamov, Paris, Gallimard, « Idées », 1974.

[14] Michel Pruner, Les Théâtres de l’absurde, Paris, Nathan, 2003.

[15] Les critères formels sont par exemple la mise à mal des notions d’action, de personnage, de dialogue, de temps et de lieu, les effets de distanciation par le biais du comique ou de mimiques exagérés, le démantèlement de la langue et la déconstruction de la logique de la représentation.

[16] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 20.

[17] Samuel Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 47-48.

[18] Eugène Ionesco, Victimes du devoir, in, Théâtre complet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 203-251, p. 219-220.

[19] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 46.

[20] Ibid., p. 85.

[21] Ibid., p. 80.

[22] Ibid., p. 78.

[23] Samuel Beckett, En attendant Godot, Paris, Minuit, 1952, p. 163.

[24] Idem.

[25] Samuel Beckett, Fin de partie, op. cit., p. 92.

[26] Arthur Adamov, L’Invasion, in, Théâtre I, Paris, Gallimard, « nrf », 1953, p. 55-99, p. 86.

[27] Eugène Ionesco, La Leçon, in, Théâtre complet, op. cit., p. 43-75, p. 73.

[28] Eugène Ionesco, Les Chaises, in, Théâtre complet, op. cit., p. 139-183, p. 142.

[29] Jean-Paul Sartre, Un Théâtre de situation, Paris, Gallimard, 1973, p. 167.

[30] Jean Anouilh, « Godot ou le sketch des Pensées de Pascal traité par les Fratellini », in, Arts-Spectacles, n° 400, février 1953.

[31] Roland Barthes, « Le théâtre français d’avant-garde », in, Écrits sur le théâtre, Paris, Seuil, « Points », 2002, p. 297-306, p. 298.

[32] Geneviève Serreau, Histoire du « nouveau théâtre », Paris, Gallimard, 1966, p. 88.

[33] Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, Konstanz, UVK-Universitätsverlag, 1967.

[34] En référence à Aristote dans le premier livre de la Poétique, le terme de catharsis désigne la purification qui consiste à « libérer l’être humain de ses émotions les plus destructrices (la terreur) et de ses souffrances par identification (en grec, la sympathie, en latin, la compassion) ». Article « Théâtre », dans Alain Rey (dir.), Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2005, Tome 4, p. 1374.

[35] « Germany adores him ; Germany pulls out every tragic note. » (« L’Allemagne l’adore ; l’Allemagne en extrait chaque tonalité tragique. » Traduit par nous.) Mel Gussow, Conversations with and about Beckett, New York (NY), Grove Press, 1996, p. 36.

[36] « In dem, was er schreibt, ist er einfach, präzis und von Mal zu Mal kürzer und konzentrierter, dabei aber gar nicht so bitter und so schrecklich ernst, wie man ihn gerade in Deutschland glaubt begreifen zu müssen. Man sollte Beckett nicht bedeutungsschwerer nehmen, als es in seiner Absicht lag, man sollte nicht tiefer schürfen und bohren, als der Autor es selbst tut ! » (Traduit par nous.) Deryk Mendel, « Gespräch über Samuel Becketts Spiel », in, Schwäbische Donauzeitung, Ulm, 14/06/1963 (article de presse issu des archives de l’université de Cologne, TWS Schloß Wahn.)

[37] « Aufgeplustert » (Traduit par nous.) Friedrich Luft, « Wir warteten auf Godot zum ersten Mal », in, Klaus Völker (dir.), Beckett in Berlin : zum 80. Geburtstag, Berlin, Hentrich, 1986, p. 38-40, p. 40.

[38] « Deutsche Melancholie » (Traduit par nous.) Willy H. Thiem, « Am Anfang war Godot », Abendpost, Bonn, 09/03/1959 (article de presse issu des archives de l’université de Cologne, TWS Schloß Wahn).

[39] « Die vage verdämmernde Anwartschaft auf das Heil, die sich in deutscher Anschauung immer mit den Fragenden und Forschenden verbindet, der verzweifelte Erlösungsanspruch, den die deutsche Literatur seit Goethe immer wieder ihren Fragenden mit auf den Weg gegeben hat, blieb im Hintergrund evident. » (Traduit par nous.) Idem.

[40] Eugène Ionesco, Rhinocéros, in, Théâtre complet, op. cit., p. 537-638, p. 638.

[41] Correspondance issue de la collection privée de Eva Stroux. Lettre de Helmut Castagne à Karl-Heinz Stroux du 12 décembre 1953.