Un nouveau régime de production des savoirs (I)

Adeline Barbin (Phico/nosophi, Université paris 1)

Le domaine des Sciences, Techniques et Société – appelé également Science and Technology Studies (STS) – est particulièrement concerné par les mutations du monde de la recherche en ce que les conditions de la production des connaissances et des innovations techniques constituent une part essentielle de son objet d’étude. L’intérêt des STS se situe largement dans leur volonté de prendre en compte le contexte social dans lequel s’effectuent les recherches scientifiques. Elles sont ainsi à l’origine d’un renouvellement de l’histoire, de philosophie et de la sociologie des sciences qui questionne la manière traditionnelle de concevoir la nature du savoir scientifique et interroge les relations entre la construction de ce savoir et les influences extrascientifiques qu’il peut subir.

En dépit de cette intention de ne pas considérer la science comme un domaine extérieur à la société, les STS ont longtemps eu bien des difficultés à prendre acte des mutations en cours dans le monde de la recherche depuis les années 1970. Je me propose de présenter plus précisément le projet et l’intérêt des STS avant de développer une explication de ses carences, dans l’objectif de comprendre ce qui peut faire obstacle, au-delà même de ce champ d’études, à l’analyse des conséquences des évolutions politiques et économiques pour les chercheurs et les universités. J’exposerai ensuite les résultats des travaux qui œuvrent à pallier ces insuffisances et dont l’utilité me semble ici être qu’ils permettent de tenir un discours historiquement informé et donc politiquement plus pertinent sur ce que sont et sur ce que doivent être les conditions de la recherche et de l’innovation scientifique et technique.

1. Le projet des STS : de la science faite à la science en train de se faire.

Histoire des STS

L’intérêt des sciences humaines pour le domaine des sciences et des techniques n’est pas né avec les science studies. Cet intérêt cependant se concentrait principalement autour de grandes questions, telles la nature de la connaissance scientifique, celle de sa méthode ou les critères de validation d’une théorie. Historiquement, la science était le plus souvent présentée comme un processus cumulatif vers toujours plus de vérité. L’utilisation d’une méthode qui lui était propre garantissait l’objectivité de ses découvertes. On connaît les grands noms de cette conception : Popper, Bachelard, et d’autres encore, proposèrent une approche dite « internaliste » où seuls comptent les critères internes à la recherche scientifique. Dans ce cadre, l’échec ou la réussite d’une théorie dépend uniquement de la qualité de la méthode utilisée, c’est-à-dire de critères scientifiques. Plus précisément, les théories qui réussissent sont celles qui respectent la rigueur exigée là où celles qui échouent sont les victimes des préjugés et des manquements de leurs auteurs. Bachelard défendait ainsi l’idée que l’esprit scientifique commence par une rupture avec l’opinion, source de toutes les erreurs.

Les STS naquirent en opposition à cette approche traditionnelle, en rappelant que la science n’est pas simplement un domaine de l’esprit mais également une institution : la Science, ce sont des sciences, des individus, des outils de mesure, des enjeux de pouvoir. A l’histoire de la science faite, histoire des théories une fois admises ou réfutées, il s’agit alors de substituer une histoire de la science en train de se faire et une histoire ouverte à la notion de contingence ; à la théorie de la connaissance anhistorique, de préférer une théorie de la production des connaissances ; et de substituer à la sociologie des structures une attention portée aux individus et à leurs actions. Le champ des Science, Techniques et Société se constitua alors progressivement[1], rassemblant un ensemble d’études et de courants dont le point commun est de considérer les sciences et leurs productions techniques comme un phénomène social, c’est-à-dire comme quelque chose qui se produit en relation avec le contexte, celui, direct, du laboratoire et celui, plus général, de la société, et qui nécessite donc, pour son étude, la prise en compte de données extrascientifiques. A la reconstruction des grandes épopées fut alors substituée la petite cuisine des hypothèses, des financements, des instruments, des controverses, des préjugés et autres individualités.

Le renouvellement des études sur la science apparut dans les années 1970, d’abord chez les Britanniques. David Bloor[2] formula à Edimbourg le « Programme fort » (Strong Programme) suivi, au tournant des années 1970 et 1980, par Harry Collins[3] et le « programme empirique du relativisme » (Empirical Programme of Relativism, EPOR). Afin d’examiner comment le consensus émerge au sein d’une communauté scientifique et de mettre en évidence son caractère contingent et lié aux intérêts cognitifs et sociaux des différents acteurs, ces programmes se basèrent largement sur la microsociologie et sur l’analyse détaillée de controverses puisées dans les sciences dites dures.

Avec les travaux de John Law en Grande-Bretagne et de Michel Callon et Bruno Latour en France, les STS quittèrent l’analyse de controverses pour étudier la science en tant qu’elle ne se produit pas que dans les limites des laboratoires. L’attention se déplaçait vers la matérialité du travail scientifique, vers la compréhension des interactions entre science et société et l’influence des sciences sur cette même société. L’idée maîtresse de ce qui allait devenir une théorie majeure des STS, la théorie de l’acteur-réseau (ANT), est que la validation des savoirs n’a pas lieu dans un cadre seulement scientifique, mais dans leur reprise et leur traduction sociales en dehors du laboratoire. Celles-ci ont pour conséquence une évolution permanente des identités des acteurs et une reconstruction continue du champ social.

Notons pour mémoire que les STS ne sont pas restées sans quelques répercussions politiques : le courant de l’évaluation publique des technologies par exemple, qui se manifeste à travers de nombreux dispositifs de démocratie participative, n’est pas étranger à ses enseignements.

L’idéal de la tour d’ivoire

Les STS n’ont pas été sans susciter de vifs débats. Dans les années 1990 notamment, se produisirent ce qu’on appela les Science Wars : la remise en cause de la nature du savoir scientifique et de la notion d’objectivité par de nombreux courants des sciences sociales déclencha une réaction de la part de scientifiques qui reprochèrent aux auteurs de ces thèses de ne rien connaître au fonctionnement réel de la science. Si les STS se retrouvèrent parti prenante dans cette polémique, c’est parce qu’elles participent effectivement d’une interrogation au caractère relativiste sur ce qui caractérise le savoir scientifique. En questionnant ce qui distingue celui-ci d’autres types de savoir, comme les savoirs populaires, les savoir-faire, les savoirs amateurs, etc., et en insistant sur le caractère réducteur et situé de certaines affirmations scientifiques, les STS remettent en cause l’idée d’une rationalité scientifique distincte d’autres formes de rationalité et exempte de toute influence extrascientifique. Soulignons cependant qu’une telle posture ne débouche en rien de manière nécessaire sur un relativisme radical : dire que la science est un discours parmi d’autres n’est pas dire que tous les discours se valent. Ces deux propositions ne sont pas liées par un connecteur logique.

Le principal apport des STS est, en effet, surtout le suivant : la science existe en société ; elle ne constitue pas une sphère à part. Depuis au moins cinq siècles et l’avènement de la « science moderne », les domaines des sciences, des technique, de la politique, de l’économie, de l’administratif et du militaires sont mêlés les uns aux autres. La science fut très rapidement un enjeu de pouvoir. L’idéal d’une science « pure », à l’abri de l’agitation du monde extérieur, n’est qu’une construction récente destinée à donner aux sciences une nouvelle légitimité. Les science sont en réalité déterminées par un ensemble de logiques et d’éléments sociaux et les déterminent en retour. Dominique Pestre utilise, pour désigner ce caractère contextuel, la notion de « régime de production, de régulation et d’appropriation des savoirs » : celle-ci « postule l’interdépendance des activités humaines et l’existence d’effets systémiques qui saisissent toujours les sciences et les font advenir dans l’histoire[4] ». Les sciences ne sont donc pas indépendantes de la société ni de ses évolutions, y compris celle que représente le tournant libéral des années 1980.

Cet enseignement des STS n’est pas sans importance pour les universités et les chercheurs confrontés aux difficultés actuelles : se référer au modèle fantasmé d’une recherche libre et parfaitement indépendante ne saurait fonctionner puisque ce modèle n’a jamais existé. Prendre conscience que la recherche est toujours liée à la société dans laquelle elle se produit est ainsi le moyen d’éviter de se croire à l’abri de toute ingérence et constitue l’aiguillon nécessaire pour toujours remettre en question les champs d’étude et les méthodes utilisées. Là encore, nul n’est besoin de sombrer dans une radicalité sans fondement : dire que les sciences subissent des dépendances n’est pas dire qu’elles n’ont aucune autonomie et que chaque résultat leur est dicté par des impératifs extérieurs, dans un renouvellement sans fin de l’affaire Lyssenko. Une caricature – celle d’une recherche aux ordres – n’est pas une réponse à une autre caricature – celle de recherches conduites dans une tour d’ivoire. La réalité se situe quelque part entre ces deux extrêmes.

2. Pourquoi les STS ont peiné à étudier le tournant néo-libéral

Fortes de cette capacité à prendre en compte le contexte social de la recherche scientifique, les STS auraient dû ou, du moins, auraient pu, compter parmi les domaines les plus novateurs pour l’étude des effets du changement de contexte économique. Dans une large mesure, cela n’a pourtant pas été le cas :

La littérature existante en STS a été particulièrement vague au sujet de la définition du néolibéralisme et de ses spécificités temporelles et géographiques, ainsi que sur l’ampleur avec laquelle les relations néolibérales entre la politique et l’économie en dehors de l’université affectent ce qui se passe au sein de celle-ci[5].

C’est d’autant plus surprenant, soulignent les auteurs de cet article, qu’au même moment, les sciences sociales portaient une attention grandissante au néolibéralisme et à ses effets. Quelles sont les raisons qui expliquent que les STS n’en sont venues que tardivement analyser les effets des politiques néolibérales ? En nous appuyant notamment sur les travaux de Dominique Pestre et de Philippe Mirowski, nous voudrions proposer une explication qui, par les vertus du contraste, permettra de dessiner en creux ce qu’il est nécessaire de faire pour analyser les évolutions actuelles du monde de la recherche.

Entre le « rien de nouveau » et les vertus de l’économie de marché

Après avoir souligné les intrications entre science et pouvoir depuis cinq siècles au moins, Dominique Pestre formule une deuxième idée : il est primordial d’étudier les lieux précis de production de la connaissance et les intérêts exacts en jeu dans celle-ci si l’on ne veut pas en rester à des généralités sans utilité[6]. Si ce principe mérite d’être rappelé, c’est parce qu’il est assez simple de passer d’une première affirmation : la science a toujours été prise dans des enjeux politiques et économiques, à une seconde : il n’y a donc rien de nouveau dans la situation actuelle. Ce constat, souvent formulé par des chercheurs opposés aux STS, a également été repris par des auteurs de ce domaine, comme Steve Shapin :

A travers l’histoire, toutes sortes d’universités ont « servi la société » de toutes sortes de manière et, bien que les possibilités du marché soient relativement nouvelles, elles ne compromettent pas la liberté académique d’une manière qui soit qualitativement distincte des obligations religieuses et politiques que les universités du passé, dans leur tour d’ivoire, devaient aux puissances de leur société[7].

La commercialisation de la science ne modifierait donc pas significativement les conditions de la recherche. C’est également ce qui découle des travaux de Bruno Latour : puisque le laboratoire n’est qu’un des points des réseaux qui relient ensemble de multiples entités de la société, l’économie n’est qu’une, parmi bien d’autres, des instances qui forment le contexte de la recherche. Une parmi d’autres, et donc pas une qu’il y a lieu d’étudier particulièrement.

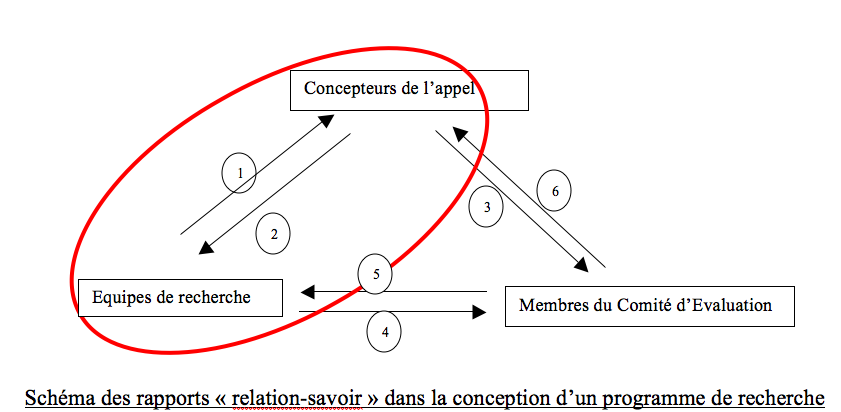

A l’extrême inverse, on trouve les postures qui formulent l’évolution des conditions de la recherche en termes d’avant / après la commercialisation. Parfois nostalgique, ce discours s’avère souvent satisfait du changement en cours. Dans les deux cas, on retrouve la même difficulté que pour les discours précédemment étudiés : le manque d’attention aux structures réelles et précises de la recherche scientifique. Le discours nostalgique se réfère ainsi au modèle d’une recherche réputée indépendante avant les années 1970-1980 et analyse ce qui se passe à l’aide de grandes oppositions, telle celle entre la Science et le Marché. Le discours opposé insiste sur les mérites de l’hybridation de la science et de son ouverture à la société, mais le fait la plupart du temps sans discuter réellement des conditions économiques dans lesquelles s’opère ce changement. Deux périodisations sont particulièrement révélatrices de cette attitude. La première est celle proposée par Gibbons, Nowotny et al. dans The New Production of Knowledge et Re-Thinking Science qui distingue le mode 1 (mode top-down) de production de la connaissance du mode 2 qui se développe depuis quelques décennies. Les changements sociaux entraîneraient progressivement le passage d’une recherche académique, organisée par discipline et soumise à de fortes structures hiérarchiques à un régime de « coproduction » des savoirs par la science et les membres non strictement scientifiques de la société, régime de l’interdisciplinarité, de la réflexivité et de la responsabilité sociale. La recherche deviendrait ainsi plus réactive face aux préoccupations de la société.

Si cette thèse est porteuse d’éléments intéressants et novateurs, notamment à travers la notion de coproduction, elle souffre de deux défauts, le second découlant du premier : ainsi que le formule Dominique Pestre[8], elle sous-estime largement le fait que cette transformation est le résultat de choix politiques et sociaux et non pas celui d’une évolution naturelle et conjointe de la science et de la société. La conséquence en est un optimisme qui ne favorise pas l’étude précise des changements d’organisation et de financement de la recherche. Si The New Production of Knowledge évoque l’affaiblissement de l’université et l’atrophie du contrôle par les pairs, Re-Thinking Science s’en tient uniquement à de grandes catégories d’analyse, comme une nouvelle forme de rationalité économique ou la montée de l’individualisme qui n’épargne pas la communauté des chercheurs. Cet optimisme ne voit aucun problème à ce que les universités et les entreprises entrent dans des relations plus étroites les unes avec les autres :

Les universités peuvent-elles entrer dans cette nouvelle relation de proximité avec l’industrie et conserver néanmoins leur statut d’institutions autonomes et indépendantes consacrées au bien public ? La réponse doit être affirmative[9].

Un second modèle, celui de la « triple hélice » formulé par Etzkowitz[10], tire les mêmes conclusions : une première révolution académique a conduit les universités à ajouter les fonctions de recherche à celles d’enseignement ; une seconde y rajoute une fonction de développement économique. L’université est une des pales du processus d’innovation en hélice qui associe les entreprises, les gouvernements et les universités en effaçant les frontières entre ces différentes sphères : les entreprises participent à la diffusion du savoir, les gouvernements deviennent, en plus de régulateurs, entreprises, et les universités jouent le rôle d’entrepreneurs. Cette nouvelle fonction n’affecte cependant pas, selon Etzkowitz, les deux autres.

Philip Mirowski et Esther-Mirjam Sent soulignent à quel point ces deux approches échouent à prendre en compte le détail, c’est-à-dire finalement la réalité, de ce qui se produit actuellement dans les universités :

Dans une caricature d’économiste néolibéral, ils finissent par simplement présupposer que n’importe quel marché de la science, quel qu’il soit, favorise inévitablement la liberté, élargit le champ des choix, encourage une participation accrue et augmente le bien-être général[11].

L’approche en termes d’avant / après mobilisée par ces modèles les empêchent de voir à la fois que la science a toujours été liée à l’économie et que, puisqu’il n’existe pas de marché générique, il est nécessaire d’analyser pour chaque cas la structure précise des trois organismes qui, effectivement, sont majeurs dans la production du savoir et de l’innovation : les gouvernements, les entreprises et les universités. Une telle attention au détail interdit de se limiter à dresser à grands traits, qui plus est optimistes par principe, le tableau de la fusion des entreprises et des universités et de la science privée et de la science publique.

Le domaine des STS n’a certes pas totalement ignoré les effets du changement de contexte économique. Il s’est notamment beaucoup intéressé à deux axes : celui de la biomédecine et des biotechnologies d’une part, et celui des la question des brevets et du Bayh-Dole Act de 1980 (qui fut une étape essentielle de la possibilité de breveter pour les universités et les organismes non-lucratifs et de la possibilité de breveter le vivant). Le premier axe masque cependant le fait que toutes les sciences, y compris les sciences sociales, sont concernées par le changement de régime de production des savoirs. Le second une dimension essentielle des évolutions récentes et gagnerait à être réinscrit dans une perspective plus large.

La prédominance d’une ontologie sociale horizontaliste

Comment expliquer la difficulté des STS à quitter, dans les années 1990, l’échelle micro-sociale pour passer à l’échelle macro-sociale et pouvoir, en outre, développer une approche normative ? La principale explication s’en trouve dans l’ontologie sociale qui traverse l’ensemble du domaine et qui insiste sur la capacité d’action de chacun des acteurs de la société. Cette ontologie est sans aucun doute la conséquence de la volonté d’insister, non pas sur ce qui se reproduit, mais sur ce qui change. Elle n’est pas sans fondement : ainsi la notion de coproduction proposée par Gibbons et Nowotny rend-elle compte de l’évolution de la société que représente la multiplication des acteurs dans le processus de production des connaissances. De même permet-elle de penser les débats sociotechniques, débats marqués par les incertitudes scientifiques, dans lesquels les citoyens ne sont pas résolus à laisser les experts décider de choix aux multiples conséquences sociales et où les positions sont moins marquées par les divisions classiques du débat politique entre la gauche et la droite. Toutes ces données permettent un jeu des identités et des intérêts beaucoup plus fluctuant que dans d’autres controverses.

Mais cette ontologie n’est pas non plus sans responsabilité dans la lenteur à prendre en compte le poids de certaines structures et de certains acteurs par rapport à d’autres. Elle se heurte finalement au débat, déjà ancien, entre agency et structure : quelles sont les possibilités d’action des individus au sein des différentes structures qui composent la société ? Quel est le poids des contraintes exercées sur ces capacités d’action par ces structures ? Dans quelle mesure les individus peuvent-ils vraiment modifier ces structures et peut-il réellement y avoir une agency sans leur modification ? Pourtant, la notion de coproduction ou celle de traduction peinent à rendre compte de l’ensemble de la réalité des processus de production et de négociation du savoir. Qu’il y ait plus d’espace de débat au niveau des représentants politiques ou des hypothèses des scientifiques ne signifie pas qu’il en aille de même pour d’autres intérêts en jeu, notamment les intérêts économiques et administratifs.

En première ligne pour cette critique se trouve la théorie de l’acteur-réseau. Résumons-là très brièvement : il n’y a pas, dans cette théorie, d’entité statique comme la nature, la société ou l’identité des acteurs. Toutes ces notions ne désignent en effet que des réseaux qui sont soumis à des recompositions et des réagencements permanents. Ces réseaux sont constitués par des acteurs, c’est-à-dire des porteurs d’une capacité d’action, qui peuvent être aussi bien des humains que des non-humains (non pas au sens d’animaux, mais bien au sens de tout ce qui n’est pas humain : les objets, les méthodes, etc.). Elle situe donc en son cœur une insistance sur l’agency, qu’elle conçoit égale pour tous. Bruno Latour assume cette posture et ses conséquences, qui écrit, dans Nous n’avons jamais été modernes[12], que l’humain n’est pas menacé par les objets, n’est pas trompé par la politique, n’est pas manipulé par l’économie. On peut certes être d’accord avec Bruno Latour : il suffit pour cela de ne pas lire les contraintes des structures sur les individus comme relevant d’un déterminisme strict. Mais on peut également se demander qui est ce « il » dont parle l’auteur. Peut-on dire de tous les individus, de tous les groupes, ou même de tous les réseaux si l’on préfère parler de réseau, qu’ils sont aussi peu les uns que les autres menacés par les objets, trompés par la politique ou manipulés par l’économie, bref qu’ils sont tous logés à la même enseigne quand on en vient aux questions de pouvoir, de rapports de force et de possibilités d’action et de décision ? Ainsi que le formule Dominique Pestre, le projet latourien a

un coût politique élevé […] puisqu’il ne permet pas aisément de penser les grandes symétries de pouvoir, la récurrence des dominations, les effets structurants qui pèsent sur les plus faibles. Plus prosaïquement, il permet au sociologue/historien de naturaliser des actes que les acteurs considèrent comme politiques (c’est-à-dire relevant de leurs interactions et choix), il lui permet d’imputer autoritairement des “responsabilités” à des “actants non-humains”[13].

Il y a donc lieu de procéder une complexification de l’analyse qui permette de rendre compte de la diversité des acteurs et des processus afin de tenir un discours qui soit en adéquation avec les inégalités de capacités d’action et de remise en cause des structures lourdes et inertielles qui peuplent le réel.

[1] Voir Martin Ben, Nightingale Paul, Yegros-Yegros Alfredo, Science and Technology Studies: Exploring the Knowledge Base. Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, 2011, Working Papers on Innovation Studies 20111004, pour une histoire plus détaillée de la naissance des STS et de leurs différents courants.

[2] Bloor David, Sociologie de la logique : les limites de l’épistémologie, traduit par Dominique Ebnöther, Pandore, Paris, 1976.

[3] Collins Harry M., « An Empirical Relativist Programme in the Sociology of Scientific Knowledge », in Knorr-Cetina Karin (dir.), Mulkay Michael Joseph (dir.). Science Observed : Perspectives on the Social Study of Science, London ; Berverly Hills, Sage Publications, 1983, pp.85-113.

[4] Pestre Dominique, Introduction aux « science studies, La Découverte, Paris, 2006, p. 106.

[5] Rebecca Lave, Mirowski Philip, Randalls Samuel, « Introduction: STS and Neoliberal Science », Social Studies of Science, septembre 2010, no 40, p. 660.

[6] Pestre Dominique, « Regimes of Knowledge Production in Society: Towards a more political and social reading », Minerva, 2003, no 41, p. 247.

[7] Shapin Steve « Ivory Trade », London Review of Books, vol. 25, n° 17, septembre 2003, p. 19, cité par Mirowski Philip et Sent Esther-Mirjam, « The Commercialization of Science and the Response of STS », in Society for Social Studies of Science, The handbook of science and technology studies, Cambridge (Mass.) ; London : The MIT press, 2008, p. 636.

[8] Pestre Dominique, « Regimes of Knowledge Production in Society : Towards a more political and social reading », op. cit.

[9] Gibbons Michael, « Globalization and the Future of Higher Education », in Gilles Breton et Michel Lambert (eds), Universities and Globalization, Québec, Unesco, p. 107-116, cité par P.Mirowski et E.M. Sent, « The Commercialization of Science and the Response of STS », op. cit., p. 669.

[10] Etzkowitz Henry, « Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations », Social Science Information. 9 janvier 2003, vol. 42, no 3, p. 293-337.

[11] Mirowski Philip et Sent Esther-Mirjam, « The Commercialization of Science and the Response of STS », op. cit., p. 670.

[12] Latour Bruno, Nous n’avons jamais été modernes : essai d’anthropologie symétrique, La Découverte, Paris, 1997.

[13] Pestre Dominique, Introduction aux Science Studies, op. cit., p. 58.