Culture papier et culture numérique, essai de documentation des déplacements de perspective

Frédéric Pascal (Institut Jean Nicod ; Atelier-Simondon)

Introduction

Parler de « culture papier » et de « culture numérique » repose sur le constat qu’une partie importante, voire prédominante, de la culture est fondée sur la disponibilité commune de registres qui conditionnent et consignent les échanges de signes et de significations. La rupture avec le règne de la culture orale est manifeste, avec elle la disponibilité plus assurée de la mémoire. Ces registres sont établis par des régimes de notations qui assurent la possibilité de leur déchiffrage et de leur bonne compréhension. Dès lors, savoir juger des contraintes relatives aux formes de l’accès et aux modes de conservation propres à ces formats est capital pour saisir la nature, et anticiper le potentiel des transactions qui articulent ces procédés.

Le terme de ‘culture’ renvoi à l’ensemble des procédures d’échanges qui sont ou ont été en acte au sein non seulement d’un groupe, mais encore d’une société d’individus, ont structuré de manière profonde leurs modes d’interaction. Une réserve peut entrer en jeu : que la culture soit écrite ne signifie pas que ce registre commun (au moins dans la mesure où les droits sont égaux), soit effectivement accessible à tous. Ce registre de la connaissance partagée est de fait reconnu comme établissant les règles et les valeurs des transactions selon un ordre inévitablement hiérarchisé. La connaissance par déférence[1] régi les comportements ordinaires : littéralement, elle en annonce les règles. C’est dire que la définition des connaissances que nous utilisons au cours de nos actions ordinaires, et par conséquent le sens de nos actions, est redevable à une myriade d’autorités. De ce fait, la négociation entre différentes autorités symboliques pave le chemin des comportements sociaux individuels et réciproques.

Ma démarche dans cet article sera de détailler quelques ingrédients déterminants du processus de constitution et d’accès au document numérique. Il s’agira par ce moyen de le rendre comparable au document papier, une comparaison qui ne portera pas seulement sur des questions de changement de forme, mais aussi sur des ruptures concernant la nature d’une documentation – ou registration – publique. Cet examen technique est un préalable à toute réflexion portant sur les écarts des usages et sur leur portée potentielle au sein de la « culture », afin de donner quelques éléments de mesures de ladite mutation. Un examen attentif des procédures inhérentes au fonctionnement de la « culture papier » peut nous inviter à considérer cette question de manière un peu différente par rapport aux évidences. L’éclairage d’une philosophie de la technique est important pour juger de la mutation des pratiques. Cette mutation est apparente dans le changement des usages puisque les instruments de l’écriture et de la documentation ont déjà largement changés, mais cette apparence ne nous rend pas immédiatement témoin d’une mutation, certainement plus importante, qui touche le rapport de l’inscription à celui de la notation. On peut distinguer par ces termes, d’un côté, l’action physique qui établit une trace sur un support en une occurrence déterminée, de l’autre un ensemble de symboles qui établissent la définition d’un phénomène, distinction intuitive mais qui est loin d’être aussi nette au moment de ce passage à la culture numérique.

De la culture papier

Lorsque nous parlons de « culture papier », nous parlons de la culture rendue disponible par le code ou la table, l’édit, le livre, le rapport, le magazine, la brochure, depuis le cas des samizdat de la culture underground de mise dans les pays anciennement affiliés à l’URSS, jusqu’à celui des lettres. Cette liste incomplète s’étend grossièrement à une variété de dignités apparentes : des portées plus ou moins universelles qui établissent un gradient quant à ce qui mériterait à plus ou moins forte raison d’être conservé. Il s’agirait d’une régulation à la fois légale et sédimentaire de la valeur de l’intérêt public. Ce qui est moins essentiel est voué à disparaître par l’érosion du matériau, tandis que ce qui est important serait plus évidemment reproduit.

Nous trouvons au sein de ce large domaine des diversités de contenus, de factures : texte, dessin, partition, plan, croquis, photographie, signature, et d’instruments : la plume, le stylet, le stylo, le développement. Le point commun de ces factures est l’inscription, la notion étant comprise en sens le plus large et le plus littéral, puisque lorsque je trace avec la pointe d’une mine la surface d’un papier, j’imprime un tracé qui est maintenu par la rémanence d’un matériau. L’impression stricto sensu en est une espèce. Dans ces ordres de pratique une certaine relation de la sphère du public à celle du privé est à l’œuvre. Il peut déjà être distingué entre des ordres de pratiques qui sont en principe strictement confinés à la sphère du privé, soit la majorité des échanges épistolaires, et plus encore les carnets et journaux intimes puisque ces derniers ne conservent le plus souvent qu’une seule et même personne, et ceux dont la destination est publique à plus ou moins grande échelle. Les échanges informatifs sont souvent destinés à des personnes particulières même si les retombées de ces communications sont plus larges.

Mais avant de considérer ces hiérarchies de catégories et d’instruments, il convient de distinguer entre les relations de consommations de la culture papier et celle de participation active à celle-ci. Il ne s’agit encore pas, par ce dernier contraste de parler de l’ingénierie du support : la fabrication du papier, de l’encre, les rotatives, etc. Le support des inscriptions est une nécessité, cependant son rôle semble anecdotique si ce n’est son aspect de sélection presque naturelle, puisqu’il s’agit de survie, mais d’une survie qui est en même temps articulée à la dignité figurée que nous avons évoquée.

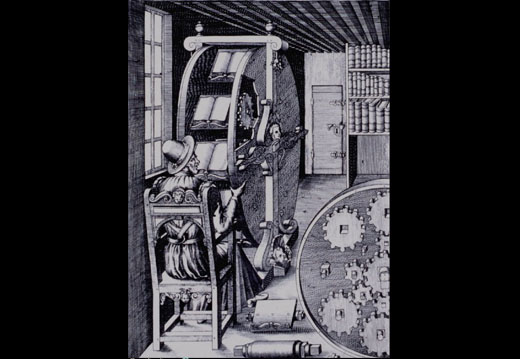

L’histoire la plus classique fait remonter l’usage le plus large du papier à celui de l’imprimerie. Les surfaces comme celles du parchemin, les formats comme celui du rouleau ont laissé la place au codex adéquat à la meilleure reproductibilité. Ce sont auparavant d’autres matériaux qui assuraient le tracé et la conservation de caractères permettant d’exprimer et de communiquer la pensée. Si l’écriture est décisive dans la satisfaction de cette tâche, le dessin est loin d’être anecdotique. La distinction entre l’écriture et le dessin doit encore être précisée par la distinction entre des fonctionnements où la valeur des caractères est normée et ceux pour lesquels les caractères graphiques ne sont pas aussi strictement codés. En effet la xylographie, ancêtre chinois de l’imprimerie, assurait la reproduction de textes et images par des procédés d’impression… Nous verrons dans la partie suivante combien cette technique nous rapproche d’une procédure largement utilisée au sein des technologies informatiques : celle de la capture d’écran, de la copie d’un document par scanner.

Les samizdats faisaient retrouver un phénomène identique à celui qui était de mise chez les copistes de l’époque précédant le développement de l’imprimerie. Dans les deux cas, la lecture des textes allait de pair avec leur écriture afin de permettre leur diffusion. Toutefois pour le cas du samizdat, le fait que les lecteurs tapent le texte à mesure en superposant feuillets de carbone et papier vierge supposait une reproduction d’un ratio bien plus important que celui permis par le copiste, limité à un exemplaire de reproduction par action d’écriture. Le cas du xylographe est de même limité au format de la duplication.

Il peut être remarqué que les mêmes pratiques sont de mises lorsqu’il s’agit, à l’heure du numérique, non seulement de « copier » un texte, mais encore de le rendre autrement accessible en qualité d’archive par les procédés de balisage, ou, de manière plus simple, par le simple fait de le transcrire. Un contraste peut ainsi être établi entre le fait de rendre, par exemple, un texte figurant sur une page de livre, par une procédure de type photographique ou par une transcription. Dans le premier cas, il s’agit de la capture d’un état de surface du document considéré, capture à travers laquelle les signes seront rendus de façon plus ou moins distincte en fonction de sa qualité de résolution. Dans le second, il s’agira de reprendre un à un les signes constitutifs du document. Reproduction et transcription ne répondent pas aux mêmes disciplines.

L’heure de la reproductibilité technique résulte d’un développement continu qui va de pair avec un accès de plus en plus partagé à cette documentation, tant pour sa consultation, que pour son établissement. Il s’agit en même temps d’une révolution de la valeur de souveraineté de l’écrit. La machine à écrire qui a timidement commencée à être utilisée dans les années 1870 est un instrument de reproductibilité technique qui assure la caractéristique, le respect des normes typographiques. C’est bien du maniement d’une normativité qu’il s’agit lorsque l’on écrit à la machine à écrire, par opposition au maniement du stylo ou de la plume. Cette norme facilite l’usage car elle permet d’assurer une meilleure reconnaissance des signes. C’est dire que les traits distinctifs des caractères sont aisément, et donc plus rapidement, différentiables, ce qui assure aussi une vitesse de lecture plus importante. Ceci passe donc par une définition stricte des symboles. Mais il s’agit d’une normativité déjà partiellement présente dans l’écriture elle-même et l’action d’écrire. D’un point de vue plus général, il peut être dit que la bonne formulation, voire la formalisation est une condition nécessaire de l’intelligence partagée, même si cette dimension normative n’est pas sans tension au regard de formes d’expressions nouvelles dont la reconnaissance est toujours synonyme d’une lutte. Mais nous serions ici seulement dans l’ordre du texte, alors que l’appréciation d’un texte passe aussi par l’appréciation de caractères non textuels. Il s’agit alors d’élargir l’appréciation du texte à celle des caractères graphiques qui tiennent à la disposition du texte, aux variations des caractères, mais aussi à des contenus de caractères plus autographiques[2].

La naissance de la photogravure au milieu du xixe siècle introduit une nouvelle étape dont l’importance s’est avérée cruciale, puisqu’elle a permis l’introduction commode de nouveaux types de documents. Il ne s’agit pourtant pas réellement d’une révolution au sens ou cette pratique reprend le principe de l’impression qui était celui de la xylographie ou de l’estampe. La présence au sein des textes imprimés d’éléments bien plus faiblement normés, si ce n’est par la délimitation de leur cadre, signifie un coût plus important, mais aussi une valeur tout à fait précieuse.

Passée la dimension du seulement graphique, nous pourrions encore trouver, dans l’ordre de l’appréciation visuelle, celui du papier en tant que matière, sans même encore parler de son toucher. Le grain, ou plus justement, la texture de la matière papier, en tant que singularité matérielle échappe largement au facteur de reproductibilité technique. De ce point de vue, force est déjà de noter un passage critique du parchemin au papier stricto sensu, mouvement qui s’étend à mesure à la plus grande indifférence au support matériel.

Culture numérique et normativité

La transition de la documentation papier à la documentation numérique est d’abord changement de support. Mais alors que l’opération de taper un texte apparaissant sur un écran d’ordinateur est un usage conforme à celui d’une machine à écrire, du moins depuis le développement du wysiwyg[3] sur les programmes de traitement de texte les plus courants, ce déplacement de surface signifie une mutation technique, et même une mutation technologique de grande importance. Nous trouvons, pour reprendre l’appréciation de Simondon, une « rupture de lignée technologique » en dépit de la continuité manifeste des phénomènes.

C’est ainsi une autre définition de l’enregistrement qui entre en jeu. Que signifie au juste la notion d’enregistrement ? Il est permis d’opposer deux usages de ce terme. Le premier est par exemple celui de l’enregistrement d’un son ou d’une image, ce qui suppose que le résultat de l’enregistrement a un lien de similarité avec l’objet ou le phénomène visé par l’enregistrement. Une deuxième forme, qui est certainement la plus essentielle, consiste en l’établissement d’un registre. Nous entendons par ce terme la consignation des notations et opérations au même titre qu’il pouvait être parlé de registre d’écritures assurant la pérennité, par exemple, des actes notariaux. Dans ce cas de figure, des signes totalement arbitraires peuvent agir comme symbole pour signifier quelque chose par un lien qui n’est autre que conventionnel. La notion de registre que nous avons appelée au début de notre propos concernant la culture est bien de cet ordre. La majorité des usages du terme d’enregistrement mêlent ces deux définitions. Il faut noter combien la relation de similarité est en même temps essentielle et marginale.

Après avoir considéré l’ensemble de normativités qui restent la plupart du temps implicites dans notre rapport avec la culture papier, il convient à présent de détailler ce qui distingue l’acte d’écriture propre à la culture papier de celui qui vaut pour la culture numérique. Nous prêterons autant attention à la consommation qu’à l’action de l’écriture pour juger de cette mutation technique relative au changement de format de consignation.

Gardons au premier plan la distinction entre ce qui fait partie en propre du domaine de la manipulation entièrement commandée par l’auteur et ce qui lui reste implicite. L’écriture, ou plus généralement la notation, afin de sortir du domaine strictement textuel, est le résultat d’une chaîne d’opération à laquelle la manipulation informatique ouvre un accès prescriptif. L’ordinateur est en effet avant tout une machine dont la fonction est de commander des opérations. Le retour d’information est dépendant de ce facteur de commande, mais ce traitement est très largement défini par les programmes et rendu communément fort peu appréciable. La prise en compte de ce facteur par le maniement de programmes dont l’action est plus contrôlable, et plus souvent dans le rang du logiciel libre, signifie un coût en terme d’apprentissage mais aussi une liberté acquise à mesure de cette documentation des opérations. Remarquons néanmoins que cette question est en partie relative à l’auteur en propre en tant que, justement, il décide de prendre la mesure de son action en cumulant plusieurs desseins.

Nous sommes à une heure à laquelle il s’agit pour des organisations de convertir les données de la culture papier en données de la culture numérique. Les bibliothèques sont mises au devoir de conversion qui suppose également un choix de nouveaux formats. Lorsqu’il s’agit de documents historiques, la question peut devenir épineuse. Le XML/TEI est une norme de transcription qui est étendue à la prise en charge des contenus de n’importe quel document. Elle définit un certain nombre de contraintes inhérentes à la figuration des documents pris en charge qui deviennent des conditions nécessaires à leur présentation. Toute la gageure est d’élaborer une forme de registration qui assure au mieux la reproduction de l’ensemble des paramètres caractéristiques du document considéré, tout en assurant le bénéfice de sa numérisation, c’est-à-dire la meilleure définition de ces caractéristiques en même temps que le meilleur accès à ces définitions. La normativité des standards régit le transfert des données, mais ceux-ci peuvent être incroyablement étendus, à vrai dire autant que leur définition peut l’être.

Les données numériques ne sont néanmoins pas du même ordre que les données de la culture papier. Les données en question répondent à un traitement de machine avant de répondre à quelque chose qui nous soit intelligible

Culture numérique et opérationnalités

Commençons par un examen rapide des usages. L’écriture manuscrite à titre privé, dont nous avons parlé en première partie, n’est peut être plus autant de mise puisque, pour beaucoup d’entre nous, l’activité de l’écriture passe désormais par l’usage du clavier, un clavier dont le retour est nettement plus commode par l’usage de l’ordinateur. En revanche il peut être supposé que le dessin reste plus aisément dans la sphère privée, car l’équivalent de cet usage est encore très limité et pour tout dire très stéréotypé par le moyen de l’ordinateur au regard de l’action. La notion de stéréotype renvoie ici au fait que l’action du dessin est au moins encore largement limitée par un champ de potentiels encore étroit. Cette limitation pourrait, en définitive, être considérée comme une barrière provisoire qui tient à une documentation du geste encore fort peu élaborée. Concernant l’usage de l’écriture par le biais de l’ordinateur, il nous faut encore différencier entre la dimension en principe strictement privée de celle de l’écriture sur l’interface d’un site internet, ou encore diffusée par internet. Il n’est pas le lieu ici de détailler l’ensemble des dispositions légales qui sont à l’œuvre dans les conditions de traitement des écritures. Il vaut la peine de mentionner ici que le fait d’écrire dans un réseau social de type facebook installe une situation d’ambiguïté. L’utilisateur peut choisir la diffusion de ses écritures ou citations, cependant l’ensemble de ces données sont la propriété de l’entreprise en question, y compris si l’utilisateur choisit de purger les données de son compte et de clore celui-ci. Les actions d’écritures restent conservées, tant par leur contenu que par les spécifications de leurs occurrences (dates, individus, etc.). Il en est de même pour l’ensemble des messages qui peuvent être expédiés à titre de courrier puisque les opérateurs assurant la transaction conservent tout autant ces données et se doivent de les transmettre à une autorité nationale ou internationale si celle-ci en fait la demande dans le cadre légal opportun. Concernant les usages de notation sans transaction par un opérateur public internet, deux éléments sont à noter. Le premier est que certains fichiers, particulièrement ceux de contenus .xml (comme le .pptx, le .docx) sont mis en circulation par l’entreprise propriétaire du logiciel de façon faiblement protégée. Le second est que l’ensemble des opérations reste inscrit sur la machine. De la même manière que pour le cas précédent les inscriptions font l’objet d’une « registration », y compris lorsqu’il s’agit des actions d’annulation de telle ou telle écriture[4].

Il est ici intéressant d’opposer à cette discipline imposée à l’action la dimension de la reproduction. N’importe quel dessin peut être reproduit à raison du même type de procédure que la photographie, qui même numérique, ne distingue pas automatiquement (pour la majorité des cas) les caractères. En revanche toute reproduction de ce type, en tant qu’elle est synonyme d’un codage qui assure la reproduction des caractères physiques du document, offre à son tour un potentiel pour que ces traits contrastifs soient autrement documentés.

Un exemple d’édition numérique consultable à partir du lien ci-dessous pourra permettre au lecteur d’apprécier quelques caractéristiques de l’édition électronique en développement pour les textes de Marcel Proust[5]. http://research.cch.kcl.ac.uk/proust_prototype/

Qu’est-ce qu’un texte numérique ? Nous avons pu voir pour la question de la culture papier que nous pouvions trouver des paramètres textuels de son appréciation mais aussi des caractères non directement textuels, comme les graphiques, les dessins ou les signatures qui se rapportent à des situation entre les deux cas. Nous pourrions avancer que le texte est défini par le fait qu’il est composé de caractères normés par des critères graphiques (les caractères stricto sensu), des critères syntaxiques et des critères sémantiques. Nous pouvons aisément remarquer que nombres de textes s’affranchissent de ces deux derniers paramètres, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de poésie. Certains paramètres des textes ne sont pas normés ou fort faiblement normés de telle sorte que leur reproduction n’est aucunement assurée. Il pourrait être défendu que les carnets de Léonard de Vinci sont des textes au sens fort. Pourtant les illustrations de la main de l’auteur paraissent largement faire partie intégrante du texte, d’autant plus que la signification de ce qui est strictement écrit est fort peu appréciable sans leur figuration par le dessin. Il est laissé à l’appréciation de l’éditeur, comme dans les textes poétiques, que certaines parties ou certains aspects de la mise en forme soient conservés ou non. Par conséquent il peut être dit que ce qui appartient au texte est restreint à ce que nous appelons communément le champ de l’écriture.

Dans le cas du texte numérisé, avant de juger des propriétés du texte papier en tant qu’il est numérisé, il peut être utile de s’interroger sur l’application du terme « texte » au domaine numérique. Le fait particulièrement marquant concernant le texte numérique est que ce qui fait texte est déplacé. Tout ce qui apparaît, mais aussi ce qui n’apparaît pas au sein du fonctionnement symbolique de cette machine électronique est texte. On pourrait justement hésiter à nommer texte ce qui relève du « langage-machine ». Toutefois, tout ce qui intervient en « langage-machine » relève d’une commande qui est autrement formulée par des moyens qui se rapprochent beaucoup plus du texte au sens courant, à moins que l’on refuse à un énoncé formalisé la dignité d’appartenir au domaine textuel. Si nous refusions le qualificatif de « textuel » à l’activité de programmation, nous aurions sans doute encore plus de difficulté à lui refuser celui de « culture », refus qui nous mettrait dans une posture encore plus difficile à maintenir de façon conséquente.

Mais il nous faut alors rapidement remarquer que tout en informatique est constitué par des opérations de caractères symboliques. Plus encore, si nous pouvons dire que tous appartiennent à un certain codage, il n’est pas si évident de réduire des langages informatiques à des simples codes. En effet, si en théorie tous les langages informatiques sont strictement traductibles les uns dans les autres, il semble que leurs opérationnalités ne sont pas strictement équivalentes.

Il a été remarqué que l’écriture informatique fonctionnait à la façon dont Prospero maniait l’écriture dans son grand livre[6]. À vrai dire, il convient de penser à une hiérarchisation qui distingue la manière dont vous composez une phrase en frappant sur votre clavier, celle dont l’effectuation apparaît sur votre document et le moment où vous décidez à proprement parler d’effectuer un ensemble de signe en lançant l’opération par l’appui sur la touche « enter ».

Toute programmation sur un ordinateur est un texte. La mise en application de ce texte à accomplir une tâche déterminée est donnée par l’action de la commande. La commande est en fait une application d’une consécution de termes à former une action. L’action n’est pas mystérieuse car il s’agit justement d’une machine, une machine qui est mue par une énergie, l’énergie électrique.

Toutefois, le point absolument essentiel, car je n’ai encore fait ici que développer ce que j’avais avancé dans la partie précédente, devient patent lorsque la conclusion de ces éléments est poussée à son terme. Nous venons de dire que toute programmation sur un ordinateur est constituée par un texte. L’essentiel est aussi d’insister sur le fait que n’importe quelle relation à un ordinateur que nous entretenions dans son état de marche signifie une certaine inscription de nos actions matérielles à son endroit. Plus exactement en fonction des entrées qui sont disponibles sur la machine : le clavier, l’énergie photoélectrique puisque nombre d’ordinateur sont pourvus d’une caméra, l’énergie acoustique lorsque l’ordinateur comme c’est souvent le cas est pourvu de microphones, l’ordinateur est un centre d’enregistrement de nos actions. Cet enregistrement de données signifie tout autant une somme de textes. Ainsi, il est devenu plus manifeste récemment que les applications dites de « réseaux sociaux », dont Facebook acquièrent leur valeur marchande en tant qu’elles représentent un potentiel. L’ensemble des données qui sont rendues disponibles par les actions de leurs utilisateurs tombent sous leur propriété, à tel point que les utilisateurs n’ont aucunement le pouvoir de reprendre possession de ces données. Il en est de même pour l’utilisation notamment du téléphone portable, par exemple dans le cas d’une communication téléphonique ordinaire. L’ensemble de ces données est tellement public que celles-ci ne peuvent être dites publiques au sens habituel. Nos comportements sont enregistrés et signés, en tant que ces enregistrements de ces données portent les indices de leurs auteurs et à tout le moins des dimensions temporelles de leurs occurrences.

Lorsque nous parlons d’un potentiel qui fait la force financière d’une application de réseau social, ce potentiel n’est encore pas défini. C’est-à-dire que son application n’est pas définie : nous ne savons aucunement à quoi cela peut servir. Il ne s’agit pas de parler ici d’espionnage des comportements individuels, mais de considérer un aspect plus étonnant comme celui qui peut être trouvé avec des sites internet comme <climateprediction.net>[7]. Dans l’intérêt de la recherche scientifique, la collection de la contribution d’utilisateurs ordinaires peut aider à résoudre des énigmes formelles de grande ampleur.

Conclusion

J’ai tenté de distinguer au long de cet article papier entre l’opérationnalité propre à la « culture papier » et l’opérationnalité propre à la « culture numérique ». La mesure de ces contrastes n’est certainement pas encore tout à fait prise, et sera certainement documentée au fur et à mesure des transformations concrètes de ce champ encore très largement prospectif.

Mais il s’agissait avant cela de lever quelques évidences concernant la « culture papier ». L’âge de l’imprimerie a été l’heure d’une révolution qui a favorisée l’échange, c’est-à-dire une diffusion sans commune mesure des œuvres au bénéfice d’un plus grand nombre de personnes, ainsi que l’ouverture d’un domaine d’action par l’écriture sans précédent. Là où l’imprimerie peut être vue comme synonyme d’une grande machinerie, elle peut pourtant être adéquate à des modes de fonctionnements réduits, du moins à mesure des performances de rendement et de standard attendues. À la suite de l’imprimerie se sont développés des instruments qui sont des machines fonctionnant avec les mêmes normes que celles de l’imprimerie et peuvent être comprises comme étant des implications en propre de ces standards.

La transition de la machine à écrire à l’ordinateur est, en un sens, évidente. D’un autre côté, elle marque une rupture technologique dans laquelle le texte devient synonyme de commande, une commande dont le potentiel d’application reste de fait indéfini… L’ordinateur n’est rien de moins et rien de plus qu’une interface de gestion de commande électronique, une forme de méta machine-outil. La combinaison d’une fonction algorithmique avec son effecteur, c’est-à-dire la mobilisation d’un périphérique et d’une structure, corps ou processus matériel qui reçoit la commande reste indéfiniment ouverte. Ainsi, il convient de contraster entre le domaine de données qui sont établies par la saturation d’une chaîne d’algorithmes et la façon dont ces données, c’est-à-dire ces variables du chiffrage, seront utilisées. Par le principe de reproductibilité appliqué aux techniques de l’information, il faut noter l’écart entre inscription disponible et inscription apparente. À la mesure du bon maintient de ce registre, nous passons du moment de l’inscription solidaire de son support à celle qui ne l’est plus. Ce saut signifierait une irréversibilité de la trace alors que la disponibilité de celle-ci, conservée à n’importe quel effet, est fortement dépendante d’une hiérarchie liée à la possession et à la domination des modes opératoires.

[1] François Récanati, « Loana dans le métro. Remarques sur l’indexicalité mentale », dans Bourgeois-Gironde, dir., Les formes de l’indexicalité, 2005, p.19-34. Accessible sur internet à l’adresse http://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/ijn_00000161/en/

[2] Goodman opposait ainsi dans Langages de l’art (1967 ; trad. franç. 1992) les signes allographiques aux signes autographiques.

[3] Acronyme courant dans le vocabulaire des utilisateurs informatiques avertis, littéralement « What You See Is What You Get » qui rend normalement l’action première de la frappe conforme à ce qu’elle est censée produire sur le document définitif.

[4] Il est permis de trouver dans le chapitre 7 de l’ouvrage d’Andy Clark, Natural-born cyborgs (Oxford University Press 2003) une recension des instruments intrusifs présents au sein d’internet, ainsi que des ressources stratégiques et logicielles permettant d’assurer à grand peine le maintien de la privacité des opérations.

[5] Il s’agit d’une application du consortium TEI pour le balisage des textes utilisant le format XML évoqué précédemment, développée notamment autour de Lou Burnard. Pour les composantes techniques de cette approche, voir http://www.tei-c.org/index.xml. Parmi les nombreux sites remarquables faisant usage, citons http://www.leonardodigitale.com/ qui rend accessibles les Carnets de Léonard de Vinci, voir ci-bas.

[6] William Shakespeare, La tempête ; la référence est reprise dans le texte d’un essai sur l’ordinateur et internet dû à Pierre Lévy, L’intelligence collective : pour une anthropologie du cyberespace, Paris : La Découverte, 1997.

[7] La référence à ce site est due à un exposé de François Grey à l’occasion de l’anniversaire du laboratoire de recherche Sony-Paris à l’automne 2011.