Figures de l’absence ou la modernité paradoxale de l’écriture cinématographique

Dans le cadre du partenariat avec NonFiction.fr, vous pourrez trouver ci-dessous la recension par Antoine Gaudin.

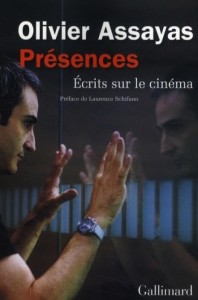

Présences : écrits sur le cinéma d’Olivier Assayas, Paris, Éditions Gallimard, 2009, 409 pages.

Figures de l’absence ou la modernité paradoxale de l’écriture cinématographique

Figures de l’absence ou la modernité paradoxale de l’écriture cinématographique

Discours de critique dans la première partie qui regroupe les articles les plus importants écrits pour les Cahiers du cinéma au début des années 1980 ; discours de cinéaste dans la seconde partie, regroupement plus hétéroclite de textes, déjà publiés ou inédits, écrits en marge de la constitution d’une œuvre filmique (1993-2008). Pourtant, un principe constant parcourt l’ouvrage : l’affirmation d’un lien fusionnel entre le cinéma et l’écriture. Écrire sur le cinéma, c’est déjà en faire ; faire du cinéma constitue une autre forme d’écriture. Une pensée exigeante sur le septième art, aux partis pris affirmés, laisse affleurer le futur cinéaste derrière les textes du jeune critique ; un mode d’écriture plus libre et plus intime, celui d’un réalisateur en activité qui poursuit un questionnement sur les moyens expressifs propres à son médium, prolonge la théorie esthétique initiée par le critique.

De la critique à la mise en scène

Du fait de ce passage ultérieur à la mise en scène, on ne sera pas surpris de constater, dans les écrits d’Assayas-critique, une insistance particulière sur la figure du cinéaste : chaque article est d’abord l’occasion de dresser un portrait de réalisateur. En ce sens, l’ouvrage décevra ceux qui revendiquent que le discours théorique sur le cinéma s’applique avant tout aux images, et non plus aux « auteurs » : même les articles richement documentés sur le système des studios de Hong-Kong, même les diatribes amères contre les superproductions post-modernes (Les Aventuriers de l’arche perdue), sont l’occasion d’explorer en priorité l’univers particulier d’un réalisateur, le plus souvent en introduisant des éléments biographiques le concernant. On sait qu’il importe de se méfier des propos parfois abusifs auxquels ces éléments biographiques peuvent conduire dans le domaine de la critique ou de l’analyse ; le mérite d’Assayas est de ne jamais en faire le socle de son propos. C’est prioritairement le critique qui s’exprime face au film, avant, secondairement, de rapporter ses idées à certaines données connues de la personnalité ou de la vie de l’artiste. L’opération se révèle, la plupart du temps, aussi subtile qu’éclairante.

De cet attachement à la figure du cinéaste naît un discours critique qui a pour ambition première de parler de l’œuvre (au sens de l’ensemble des films réalisés par tel cinéaste), plutôt que des seuls films (au sens où ils sont considérés, au moment de leur sortie, comme simples objets d’évaluation par les guides médiatiques des « consommateurs » de cinéma), ou du cinéma en général : Assayas ne publie pas de textes suffisamment longs pour imposer un système théorique radicalement neuf sur l’art cinématographique en tant que tel, et il prend acte de l’impossibilité d’essentialiser ce médium, d’englober en une formule l’ensemble de ses formes. L’œuvre donc, comme un itinéraire personnel à travers lequel on peut lire les évolutions de la relation entre un artiste, les moyens de son art et le monde. Chaque texte critique insiste ainsi sur le replacement du film au sein de l’œuvre, et sur l’importance et la cohérence plus ou moins fortes du parcours créateur ainsi « complété ».

Par ailleurs, Assayas refuse de considérer une critique comme un exposé exhaustif et didactique de l’ensemble des aspects du film, préférant concentrer son propos autour de quelques idées-forces, d’une poignée d’enjeux saillants, fournissant par-là même autant d’exemples de ce que la critique à point de vue a pu donner de mieux depuis Serge Daney : les grands mouvements esthétiques du film, les principales questions de représentation que ce dernier fait surgir, sont cernés et exposés dans la perspective d’une œuvre en construction ; les formes d’images et de récits ainsi dégagées sont pensées en rapport avec l’époque qui les voit apparaître, comme des formes alternativement révélatrices (Scorsese) ou résistantes (Visconti), voire les deux à la fois (Godard).

De la même manière qu’il n’est pas indispensable de tendre à une illusoire « exhaustivité » lorsqu’on rédige une critique, Assayas s’élève, en ce qui concerne l’art cinématographique, contre une certaine tendance à la maîtrise totale du récit et à la clôture de l’image, propre à la dramaturgie classique. À rebours de cette prétention artisanale au « fini », au « parfait », au « travail bien fait », Assayas défend une esthétique de l’imparfait, du discontinu, de l’inachevé. Ce qui est à ses yeux le plus précieux, c’est la tension et l’instabilité inhérentes aux films dont le spectateur sent qu’ils « travaillent » sous ses yeux, le soumettant ainsi à un mode plus complexe de représentation du monde. Ces films-là sont porteurs d’enjeux considérablement plus déterminants, au regard de la poétique cinématographique et de son rapport au monde (au regard en fait de l’écriture du cinéma), que ces autres films au vernis parfait, au sein desquels le travail est achevé depuis longtemps au moment de la projection et qui réservent au spectateur, dans la simple logique du spectacle divertissant, un rôle beaucoup plus passif.

Or, l’idée d’un cinéma clos et achevé a longtemps reposé sur une survalorisation du scénario en tant qu’œuvre quasi-autonome : c’est l’éternelle « bonne histoire bien racontée », qui définit un cinéma construit prioritairement par la dramaturgie et non par la mise en scène ou le montage. Pas de vide, pas de temps mort, pas d’absence : tout est plein dans ce cinéma-là, donc tout reste à la superficie des choses. Or, sans « trou », pas de relief non plus ; et sans absence, pas de présences véritables : Assayas défend l’idée que la beauté, l’importance, l’incarnation d’un film, se mesurent autant à ce qu’il montre qu’à ce qu’il choisit de ne pas montrer, à rebours des attentes convenues imposées par la dramaturgie classique. Comme l’écrit Assayas, « c’est la frustration qui est motrice, l’assouvissement c’est la jouissance, c’est l’instant qui se suffit à lui-même et qui n’a en matière d’art pas de signification sinon en tant qu’énonciation du néant. »[1] En somme, si le recueil s’intitule Présences, on y trouve en fait de nombreuses « figures de l’absence » – d’un cinéma « sans gras », pour reprendre l’expression de Pialat – qui sont finalement autant de conditions à l’apparition d’une véritable « présence » à l’écran.

Du tournage à l’essai théorique

Si le cinéma et l’écriture ont partie liée, ce n’est donc pas au nom d’un scénario qui constituerait en lui-même une œuvre autonome ; ce n’est pas davantage au sens où le cinéma aurait une « vocation » à l’adaptation littéraire. Considérer le cinéma comme écriture, pour Assayas, c’est plutôt défendre une inspiration littéraire du cinéma, qui n’est pas le romanesque, et qui n’est pas non plus la transposition des procédés littéraires au niveau du cinéma – sous prétexte que ces deux arts de la fiction auraient, au niveau du récit, des questions comparables à résoudre pour avancer dans la modernité. C’est au nom de cette inspiration qu’Assayas s’emploie à relativiser l’œuvre filmique d’Alain Robbe-Grillet, et à réhabiliter celle de François Truffaut.

Rappelons que Truffaut, objet d’une certaine « unanimité » consensuelle depuis sa disparition, s’est vu régulièrement attaqué par une certaine critique sérieuse qui l’a accusé de compromission, de trahison des idéaux de la Nouvelle Vague, de retour à un cinéma « de qualité » que le jeune critique Truffaut, dans les années 1950, avait justement brocardé au nom de la modernité. Chez Assayas, la « réhabilitation » de Truffaut s’effectue en fait à un autre niveau : au nom d’une éthique, celle de la conquête par l’artiste d’une place dans le monde de l’art qui lui permettra d’affirmer sa singularité. Ainsi, d’après Assayas, ce que Truffaut a tout de suite cherché chez ses aînés, ce ne sont pas des formules, ni des trucs, ni des influences : c’est le secret de leur indépendance, celui qui leur a permis de maintenir toujours leur individualité contre vents et marées. On comprend à quel point la figure de Truffaut a pu être importante pour Assayas, autre critique devenu cinéaste, qui partage avec son aîné cette pratique d’un cinéma à la fois (relativement) populaire et ambitieux ; on s’autorise également à lire dans cette défense de Truffaut, de la part d’un cinéaste dont le style filmique se révèle nettement moins audacieux que ce que laissaient entrevoir ses enthousiasmes de critique, une forme de justification personnelle.

Au-delà de l’influence revendiquée de Guy Debord, Assayas-critique prône en effet une modernité artistique assez radicale. La tâche de l’art cinématographique n’est pas de « rassurer », et c’est à ce titre que sont fustigés certains cinéastes-auteurs à « grand sujet » qui drainent les récompenses des festivals comme l’assentiment de la bourgeoisie culturelle (Fellini), en même temps que sont encensés les cinéastes qui imposent des ruptures irréconciliables avec le système global dans lequel sont produites et diffusées leurs images (Godard), qui travaillent sans relâche sur les propriétés intrinsèques de leur médium pour « réénoncer leur art à l’usage de leur époque »[2] et « déconstruire rageusement tous les présupposés qui envahissent un espace socio-culturel livré au consumérisme passif ». Il reste que si on juge aujourd’hui le travail d’Assayas-cinéaste à l’aune de cette idée, constante chez Assayas-critique, selon laquelle « tous les grands artistes ont quelque chose d’inadmissible par l’ordre social et culturel de leur temps », on en vient immanquablement à penser que, comme il l’admet lui-même à demi-mot dans ses textes autobiographiques, le cinéaste a cherché une voie nettement moins moderniste que celle qui inspirait au critique ses écrits les plus laudateurs et inspirés. Mais le fait est là : Assayas-cinéaste revendique de se détourner du formalisme et d’une certaine dimension conceptuelle de l’art cinématographique, au nom d’un retour à l’histoire racontée (sous l’angle de l’inspiration littéraire) et d’un rapport frontal, « bazinien », aux choses du réel. À cet égard, on ne pourra pas lui retirer le mérite de l’affirmation tranquille de sa volonté d’artiste, dans la veine truffaldienne : le cinéma s’énonce à la première personne, celle de l’auteur, et parle du réel.

Reste que l’article sur François Truffaut aurait mérité d’être plus amplement développé sous cet angle, comme aurait pu être mieux précisée cette notion de littéraire, sur laquelle il est important de revenir. Car c’est sous l’égide du littéraire qu’Assayas regroupe, comme un point de vue rétrospectif sur l’histoire du cinéma français, des cinéastes aussi divers que Renoir, Rohmer et Bresson. Et car c’est le littéraire en question qui, selon Assayas, affilie ces cinéastes au rapport direct avec l’avant-garde et à la traduction formelle des questions cruciales de l’histoire du XX° siècle. À cet argument d’autorité, on pourrait opposer que les tenants d’un cinéma « pur », fondé essentiellement sur les propriétés plastiques et dynamiques de l’image mouvante (Epstein, Eisenstein, Hitchcock, pour ne citer qu’eux, et sans même s’aventurer dans le domaine du cinéma expérimental), ont eux aussi dégagé une « vérité » de leur art qui vaut celle des sus-cités, et qu’ils ont tout aussi bien su inscrire dans la forme de leur art les grands soubresauts de l’histoire.

En fait, on ne saisit véritablement la teneur de cette inspiration littéraire que lorsque Assayas la confronte à la question de l’adaptation de romans au cinéma. Contrairement à un Hitchcock, par exemple, pour lequel un roman ne devait rien constituer de plus qu’une maigre trame narrative, un canevas sur lequel fonder un programme de mise en scène, Assayas prône de son côté une éthique de l’adaptation consistant à employer les moyens propres du cinéma afin de s’approcher au plus près de l’esprit de l’œuvre littéraire, de la densité de sens dont elle est porteuse. Dans les deux cas, il s’agit bien sûr d’éviter l’adaptation platement illustrative qui, justement, puisqu’elle ne pose aucune question particulière de représentation et néglige la spécificité stylistique de l’écrivain, trahit le roman même lorsqu’elle voudrait lui être fidèle à la lettre (elle ne respecte pas son esprit, justement). Mais là où un Hitchcock pouvait s’emparer de romans plus ou moins bons au regard de l’art littéraire, un Assayas ou un Truffaut viseraient quant à eux à adapter des romans importants. C’est donc seulement à l’occasion du texte qu’il écrit au sujet de son adaptation des Destinées sentimentales de Chardonne qu’Assayas précise mieux ce lien qu’il identifie entre l’écriture cinématographique et l’inspiration littéraire ; et non dans l’article a priori plus théorique qui posait de front la question du littéraire au cinéma.

Un parcours à travers le cinéma de son temps

Au-delà de cette question de l’écriture et de ses diverses déclinaisons, certaines observations se signalent au long du recueil par leur récurrence. C’est le cas notamment des constats amers qu’Assayas formule sur le rapport de l’artiste à l’argent et au commerce contemporain des images, souvent en des termes choisis, quasi-adorniens. À travers l’exposé du cynisme mercantile avec lequel certaines images sont fabriquées, le recueil d’Assayas constitue un précieux témoignage, en même temps qu’une réflexion critique de haut vol sur un « certain état du cinéma mondialisé » dans les années 1980.

Bien entendu, on pourra trouver un peu trop manichéenne, pas assez nuancée, cette séparation drastique, formulée en plusieurs endroits du recueil, entre l’art et l’industrie. Les artistes d’un côté, les commerçants de l’autre, cela a parfois, paradoxalement, l’aspect de ces sentences propres au « bon goût » culturel bourgeois qu’Assayas fustige par ailleurs. Cela paraît également, lorsque les nuances manquent, un peu contradictoire avec certains grands acquis critiques développés dans le champ de l’art cinématographique : notamment celui qui considère que les contraintes financières, même lorsqu’elles sont un frein à la volonté démiurgique du réalisateur, peuvent aussi, en certains cas, constituer une « tension » créative fertile (dans l’histoire du cinéma, combien de solutions brillantes de mise en scène élaborées pour cause de manque de moyen ?) ; mais également celui qui a contribué à assouplir les frontières entre high et low culture, en explorant l’œuvre de cinéastes passionnants, authentiques auteurs exilés à l’intérieur de ce que l’industrie a de plus sériel, qui ont travaillé – et ont innové formellement – au cœur du système de studio, parfois même à l’intérieur de genres méprisés. Or justement, Assayas s’intéresse ponctuellement au système des studios et des genres, notamment à l’occasion d’un article richement documenté sur le film de sabre hongkongais, sa généalogie et ses principaux auteurs ; ce faisant, il charge d’une ambivalence intéressante sa critique des industries culturelles.

En fait, on pourra lire une partie importante de l’ouvrage – sa structure, sa dynamique interne et même ses éventuelles contradictions – comme une manifestation de la cinéphilie particulière d’Assayas, située à la charnière chronologique entre deux époques critiques : venant après l’orthodoxie nostalgique qui porte au pinacle l’âge classique révolu (Hawks, Ford…), et avant l’enthousiasme post-moderne pour les images représentatives de la contemporanéité (Spielberg, la télévision…), Assayas accomplit son éducation cinématographique tardivement, au contact des grands cinéastes indépendants issus de la modernité : Bergman, Fassbinder, Cassavetes, Godard… Tantôt debordien intransigeant, tantôt promoteur nuancé de la contre-culture (les films produits en série à Hong-Kong), Assayas paye un certain tribut à la cinéphilie classique des Cahiers (à la politique des auteurs notamment) tout en revendiquant son indépendance par rapport à ce modèle. Sa Nouvelle Vague d’élection, c’est surtout celle de Taïwan : Hou Hsiao-Hsien, Edward Yang… Dans les années 1980, ce sont principalement les articles d’Assayas-critique qui portent leurs films à la connaissance des cinéphiles français. Quant à Assayas-cinéaste, c’est là-bas qu’il dira avoir trouvé sa véritable « famille de cinéma », à l’occasion de quelques textes explicitement (auto)biographiques.

Exceptés quelques raccourcis et facilités de démonstration, voire un ou deux textes dispensables (notamment un article approximatif sur l’espace du western), il faut souligner l’exemplarité d’une démarche critique qui s’observe elle-même, qui constitue sa propre pratique comme objet de réflexion : retour analytique sur l’expression toute faite de « film-testament », reconsidération par l’adulte des engouements de l’adolescent (Fellini, Russell) au prisme d’une éthique de la représentation affinée par le temps, réévaluation tardive d’un film autrefois négligé (un texte admirable sur Le Diable probablement de Robert Bresson)… Tout cela confère au recueil la teneur à la fois humble et stimulante d’une pensée en mouvement, à la fois cohérente et évolutive, qui n’hésite pas à se reprendre elle-même, à exposer son cheminement à travers le temps ; bref, une pensée au travail, à la fois ambitieuse et accessible, intéressante jusque dans ses contradictions, portée par une écriture remarquable, à la fois précise et claire dans la formulation d’idées complexes, et d’une justesse permanente dans l’affirmation tranchée de partis pris. Quoiqu’on pense de l’œuvre filmée d’Assayas, on ne peut s’empêcher de regretter, en refermant le recueil, que la pratique du cinéma nous ait privés d’une plume critique aussi fine, talentueuse et didactique.

Antoine GAUDIN

Dans le cadre du partenariat avec Non Fiction

[1] p. 41

[2] p. 55