L’évolution du droit face aux médias (1)

Primavera de Filippi

Introduction

L’évolution des techniques affecte incidemment la nature des médias

De la tradition orale à la tradition écrite, de l’invention de l’imprimerie à l’introduction du numérique, l’évolution de la technique a permis le développement de nouvelles modalités de production, de diffusion et de réutilisation de « contenus culturels » (terme regroupant pour cette étude toutes les réalisations intellectuelles d’une société donnée)[1]. De progrès en progrès, ces nouveaux médias (supports utilisés pour la communication directe – représentation – et indirecte – reproduction – de contenus en tout genre) encouragent le partage et facilitent la diffusion de ces contenus, avec d’importantes implications de nature politique, économique, juridique et sociale.

Au motif de sauvegarder les intérêts des auteurs ou des ayants droit, le droit s’est, à de nombreuses reprises, adapté afin de faire face aux défis soulevés par les technologies émergentes tout en respectant les nouveaux besoins des utilisateurs.

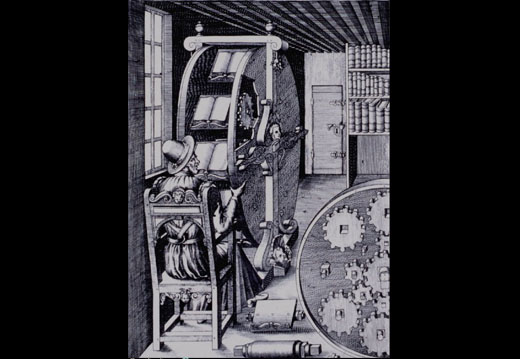

Source : Stock.xchng

Ainsi, l’évolution des techniques influence non seulement l’évolution des médias, mais aussi l’évolution du droit.

Une analyse approfondie du droit d’auteur dans une perspective historique permet d’identifier trois étapes fondamentales, chacune rattachée à l’introduction de nouvelles technologies[2] et chacune mettant l’accent sur un droit particulier. L’histoire du droit d’auteur commence avec l’introduction de l’imprimerie[3] qui a notamment emporté l’établissement de monopoles sur la publication des œuvres littéraires (A). La seconde phase est celle d’une domination de l’industrie culturelle, comme symbole du passage d’une société industrielle à une société post-industrielle qui concentre la valeur sur les biens incorporels. C’est la naissance du droit d’auteur en Europe et du copyright dans les pays anglo-saxons (B). Enfin, l’arrivée des technologies numériques a radicalement bouleversé les modalités de production et de consommation de l’information sur Internet, permettant de nouveaux modèles économiques susceptibles de remettre en cause le paradigme établi par le droit d’auteur (C).

A. L’impression et le droit de publication

En rupture totale avec le système antérieur, l’invention de l’imprimerie a modifié la donne en permettant la multiplication des supports à moindre coût. Pour contrôler la diffusion de cette littérature, un monopole spécial a été créé : un droit sur la publication.

1. L’arrivée de l’imprimerie

Avant l’arrivée de l’imprimerie, les moines étaient responsables de la transcription des livres et documents de l’Église. Cela était un procédé long et cher qui ne pouvait pas satisfaire la demande croissante de manuscrits engendrée par l’expansion du christianisme. Parallèlement, le développement du système universitaire a fortement contribué à créer une demande importante pour les livres profanes et les publications scientifiques (généralement produits en interne par des artisans employés directement par les universités).

L’expansion de la demande a encouragé la recherche d’alternatives technologiques plus performantes. L’arrivée du papier comme nouveau support plus économique et plus facile à fabriquer était la première étape vers le développement de l’imprimerie.

En 1440, un premier procédé de typographie fut mis au point par Gutenberg, basé sur la possibilité de réorganiser des caractères amovibles sur une plaque qui serait ensuite utilisée pour produire autant de copies que nécessaire de manière quasi instantanée[4]. L’arrivée de l’imprimerie a permis la production de masse des œuvres littéraires, au coût encore diminué grâce aux économies d’échelle et aux avances technologiques de la presse écrite. Le livre devient ainsi une marchandise, un produit industriel fongible dont la demande s’accélère avec le développement de la « société des lumières » qui encourage la circulation des savoirs et des connaissances.

Le procédé typographique inventé par Gutenberg ne peut cependant être réalisé qu’avec des investissements importants en capital. Seuls des entrepreneurs avec une forte capacité financière pouvaient se permettre d’acheter les machines et les matériaux nécessaires à imprimer (presse et métaux), ainsi que de payer les ouvriers spécialisés dans l’impression de livres et de documents. Une logique d’investissement s’instaure, provoquant l’établissement d’une industrie de la presse à caractère capitaliste avec un nombre limité d’éditeurs contrôlant la publication de tout matériel imprimé[5].

Avec le développement du marché international et l’arrivée de nouveaux enjeux économiques, il devient nécessaire pour l’État de réglementer le commerce d’œuvres littéraires. Un système de monopole légal[6] est donc créé avec pour double finalité de protéger le marché de la concurrence étrangère pour encourager la croissance de l’industrie locale et de contrôler la publication des œuvres dans une logique de censure[7]. Les « artisans créateurs » (on ne parle pas encore d’auteur) ne bénéficient pas de ces dispositifs qui maintiennent leur dépendance vis-à-vis du mécénat ou des commandes en provenance des libraires.

2. Introduction d’un droit exclusif de publication

Terre d’accueil des imprimeurs dès le XVe siècle, Venise fut le premier État à introduire le système des privilèges étatiques pour réglementer l’industrie de la presse – le Doge de Venise ayant accordé en 1469 (et pour cinq ans) aux frères Jean et Wendelin de Spire le privilège exclusif d’impression dans toute la République de Venise[8].

En France, les premiers monopoles de ce type apparaissent peu de temps après sous la forme de privilèges accordés par le pouvoir royal au travers de lettres patentes[9]. Ce mouvement a été initié par les auteurs qui souhaitaient s’assurer de l’attribution et du contrôle de l’exploitation de leurs œuvres, mais les libraires et imprimeurs ont très rapidement obtenu l’oreille du Roi afin de récupérer le seul bénéfice de ce monopole.

Ce monopole était, à l’époque, octroyé par le Roi de manière totalement discrétionnaire, arbitraire et individuelle. Il conférait à son bénéficiaire un droit exclusif d’imprimer, faire imprimer, vendre et débiter les ouvrages : un droit de publication. Une institution de censure déterminait au cas par cas son degré de protection variable au regard – non pas des bonnes mœurs ou de l’ordre public – des coûts de production, de la qualité et de l’originalité de l’œuvre, ainsi que de l’intérêt que l’œuvre présentait pour le public[10].

Tirant profit des premières tensions économiques (les conflits étaient très forts entre les libraires parisiens et lyonnais qui se battaient pour le bénéfice de ce monopole) et de l’apport des grands philosophes des lumières (au premier lieu Denis Diderot), les auteurs ont enfin réussi à faire évoluer leur situation dans les années précédant la Révolution française. Le Roi a ainsi progressivement admis le principe de privilèges accordés prioritairement aux auteurs et accessoirement aux éditeurs[11] jusqu’à consacrer, quelques années plus tard, une distinction entre le privilège temporaire des libraires (d’une portée limitée) et la « propriété » perpétuelle des auteurs.

Ces systèmes de privilèges ont ensuite été abrogés pour laisser place au régime des droits d’auteur que l’on connaît aujourd’hui.

B. La prédominance de la copie et le droit de reproduction

Par opposition au régime antérieur, le législateur révolutionnaire a consacré un véritable droit de propriété « inviolable et sacré » aux profits des auteurs, dorénavant seuls maîtres de leurs créations[12] : qu’il s’agisse d’en tirer les fruits (financiers) ou d’éviter leur dénaturation[13].

Alors que ce dispositif avait pour dessein de protéger les intérêts des auteurs, les potentiels économiques liés à l’appropriation des œuvres de l’esprit a rapidement attiré de nouveaux acteurs qui se sont positionnés comme intermédiaires. Cela a conduit à l’apparition d’une industrie culturelle cherchant à maximiser ses rendements, quitte à dévoyer le monopole consenti par le législateur.

1. L’apparition d’une industrie culturelle

Propriété de plus en plus « marchandisée » par les progrès de la technique qui permettent leur reproduction fidèle, « les contenus culturels » deviennent une source croissante d’intérêts pour le monde industriel. Corollaire à cette entrée progressive dans le marché, on a ensuite assisté à une concentration des moyens de production et de diffusion des contenus culturels, formant ce qu’il est convenu d’appeler l’industrie culturelle[14].

Dans leur recherche de rendement, les industries ont précipité l’émergence de nouvelles technologies – telles que la photocopie, la photographie, la reprographie, la phonographie, la vidéographie ou la cinématographie – afin de faciliter la production, la reproduction et la diffusion d’œuvres de nature différente. Ces technologies ont induit l’adoption de nouveaux médias – tels que les tourne-disques, les magnétoscopes, les récepteurs et les émetteurs radio, la télévision, les caméras, les appareils photographiques ou électroniques – qui permettent l’enregistrement, la reproduction et la redistribution de contenus culturels, tout en encourageant des nouvelles modalités de consommation et de réutilisation des contenus.

L’adoption en masse de ces nouveaux dispositifs a induit le développement de différents modèles économiques qui favorisent la production et la distribution de biens matériels (supports ou contenants) dont la valeur[15] découle essentiellement de leur composante immatérielle (contenus ou œuvres[16]) : livres, CD, DVD ou Blu-Ray, émissions de radio ou de télévision, films cinématographiques, jeux vidéos, etc.

Que ce soit par la vente, la location ou la distribution de copies en échange d’une rétribution plus ou moins importante, la plupart de ces modèles économiques repose sur une production de masse des produits culturels qui – par leur valeur de marché – iront rémunérer les auteurs et financer les producteurs de contenus[17]. Ce modèle est généralement perçu comme inexorablement rattaché à la production de ces œuvres, mais il pose néanmoins la délicate question de la monétisation d’une ressource qui possède les caractéristiques d’un bien public et dont la consommation est à la fois non rivale[18] et non exclusive[19] – d’où la nécessité d’en contrôler la diffusion via des mécanismes de nature technique ou légaux.

Étant donnés les investissements préalables à la production et à la reproduction des supports, les industries culturelles ont conservé, durant de nombreuses années, un monopole de fait pour produire et répliquer à l’infini (et pour un coût marginal) les supports dont ils assuraient la distribution.

Ce modèle économique est cependant mis en danger à l’apparition de chaque nouvelle innovation susceptible de faire perdre aux industries culturelles leur avantage technique (telle que la banalisation des outils numériques qui permettent à tout individu de produire un nombre illimité de copies d’œuvres sans aucune perte de qualité et à un coût marginal). Ainsi, dès lors qu’ils estiment leurs intérêts menacés ou qu’ils reconnaissent de nouvelles opportunités économiques non exploitées, les acteurs de l’industrie culturelle militent en faveur d’un élargissement des droits dont ils jouissent.

L’industrie culturelle, pour se développer, repose en effet sur la nécessité d’un droit d’auteur fort qui encadre un maximum d’utilisations des œuvres – un besoin qui génère de fréquentes tensions avec le public, les utilisateurs et les industries innovantes qui cherchent à tirer profit de l’utilisation de ces œuvres[20]. Cette industrie, à qui il est souvent reproché de dénaturer le droit d’auteur, a donc eu (et maintenu) un rôle central dans l’évolution du droit d’auteur et du copyright[21].

2. La matérialisation du droit d’auteur (copyright) autour de la notion de reproduction

Le Statute of Anne, adopté au Royaume-Uni en 1709, est considéré comme la première loi fondatrice du droit d’auteur dans la mesure où elle donne à l’auteur – et non plus à l’éditeur – un droit exclusif sur l’exploitation de ses œuvres[22]. Cette loi reconnaît aussi le besoin de limiter la portée des droits qu’elle confère au minimum nécessaire pour inciter les auteurs à créer et à diffuser leurs œuvres.

En France, tous les privilèges accordés par le Roi furent abolis lors de la révolution de 1789. Dans le nouveau régime, les droits des auteurs furent reconnus, tout d’abord, avec les décrets-lois du 13-19 janvier et du 19-24 juillet 1791[23] qui accordaient aux auteurs d’œuvres dramatiques et musicales un droit exclusif sur la représentation de leurs œuvres, qui perdurait pour toute la durée de leur vie et jusqu’à 5 ans après leur mort. Avec la loi du 19 juillet 1793,[24] la portée de ce droit fut étendue à tous les auteurs et la durée de protection fut allongée jusqu’à 10 ans après leur mort. Enfin, la loi du 14 juillet 1866 rallongea la durée de ce droit jusqu’à 50 ans après la mort de l’auteur. En parallèle de cette évolution législative et pour se protéger contre la pression financière de l’industrie culturelle, les auteurs se sont regroupés au sein de sociétés de gestion collective (appelées Société de Perception et de Redistribution des Droits) telles que la SACEM[25] ou la SACD[26]. Un regroupement qui renforça leur pouvoir de négociation, mais qui consolida aussi l’industrialisation croissante du droit d’auteur.

Ces lois sont restées en vigueur jusqu’en 1957, lorsqu’elles ont été remplacées par la loi du 11 mars 1957[27] qui reconnaît à tous les auteurs des droits moraux et des droits patrimoniaux. Les droits moraux sont directement liés à l’auteur et ne peuvent donc pas être transférés (ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles). Ils représentent le rattachement de l’auteur à son œuvre, sur laquelle il maintient un droit de regard même après que celle-ci ait été cédée à des tiers[28]. Les droits patrimoniaux, composés essentiellement des droits de reproduction (communication indirecte au public) et de représentation (communication directe), ont eux pour but d’encourager la production artistique en accordant aux auteurs un monopole sur l’exploitation de leurs œuvres sous la forme de droits exclusifs qui peuvent être transférés à des tiers, souvent en échange d’une rémunération. Avec la loi du 27 mars 1997, la durée de protection des droits patrimoniaux sera allongée de 50 ans à 70 ans après la mort de l’auteur[29].

Enfin, avec le développement du commerce international et les nouvelles tendances vers la mondialisation, un processus d’harmonisation du droit d’auteur a vu le jour[30]. Plusieurs conventions et traités internationaux ont ainsi été signés en parallèle, telle que, notamment, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886[31] (dont la plupart des dispositions ont été ensuite incorporées par référence dans l’Accord sur les ADPIC). La puissance économique des États-Unis n’est pas non plus étrangère à cette américanisation[32] du système.

Cette présentation dépeint donc le glissement d’un régime de droit d’auteur très personnaliste, traduisant une perception romantique de l’auteur, qui s’est progressivement rapproché du système de copyright des pays de common law (économique par essence)[33] – en dépit de certains verrous légaux qui empêchent de détacher l’auteur de son œuvre, aussi bien d’un point de vue intellectuel (par l’existence des droits moraux) ou financier (avec, notamment, le principe de rémunération proportionnelle à l’exploitation).

Le droit d’auteur est aujourd’hui un système de droits exclusifs efficace qui permet de contrôler la reproduction, la distribution et la réutilisation d’œuvres de nature littéraire, dramatique, musicale ou artistique, mais qui s’étend aussi à de nouvelles formes d’œuvres, telles que le cinéma ou les œuvres multimédias. Cela au point où toute entreprise recherche aujourd’hui – avec un succès variable, mais non négligeable – cette protection sur ses créations (quelles qu’elles soient : simples bases de données, boulons, étagères, chaises ou tables, etc.). Pour répondre aux besoins des acteurs économiques, des droits voisins furent créés afin que soient protégés non seulement les auteurs d’œuvres de l’esprit, mais aussi les intérêts des personnes physiques ou morales « auxiliaires de la création » concourant à la création et à l’exploitation des œuvres sur le marché[34].

Dans une société industrielle, dont l’économie est fondée sur la production et la distribution de biens marchands, y compris culturels, la copie représente l’élément fondamental d’exploitation économique. C’est ce qui explique qu’en dépit des autres droits exclusifs, le droit de reproduction ait été le plus apte à assurer une rémunération économique aux ayants droit[35] – à l’instar du régime du copyright, qui se traduit de l’anglais par « droit de copie » ou droit de reproduction. C’est donc sans surprise que ce droit est celui qui a été le plus renforcé ces dernières années (avec quelques situations paradoxales comme en matière de copie privée[36]).

Les problèmes se manifestent lorsque l’on se déplace vers l’environnement numérique, qui permet le partage et la diffusion des savoirs sur une échelle globale et de manière pratiquement instantanée. Dans un contexte où non seulement l’information, mais aussi le médium sont des ressources de nature immatérielle, il faut donc se demander si le concept même de rareté ne doit pas être remis en cause. Cela impose une réflexion approfondie sur les finalités du droit d’auteur[37] afin de savoir si, dans un monde où l’information est passée d’une situation de rareté à une situation de surproduction, le droit d’auteur ne devrait pas jouer un rôle radicalement différent[38].

[1] Étant donné les difficultés à définir de manière appropriée la portée des « contenus culturels », nous nous limiterons dans cet article à une terminologie intentionnellement vague, regroupant tout contenu résultant du travail créatif des individus et des industries culturelles et incorporé dans des biens ou des services de caractère culturel. Notons néanmoins l’existence de nombreuses thèses en faveur d’une « élévation » du critère d’originalité donnant accès à la protection par le droit d’auteur, tel le Professeur Pierre-Yves Gautier qui propose « en l’état du droit positif, de définir “œuvre” tout effort d’innovation de l’esprit humain, conduisant à une production intellectuelle qui peut tendre vers un but pratique, mais qui doit comporter un minimum d’effet esthétique ou culturel, la rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux-arts », voir Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF Droit, 6e éd., n° 52, p.72.

[2] Pour une présentation complète de l’histoire du droit d’auteur, voir L. Pfister, L’auteur propriétaire de son œuvre, la formation du droit d’auteur du XVIe siècle à la Loi de 1957, Thèse Strasbourg III, 1999, t.1, p.36.

[3] Avant ça, les auteurs étaient très souvent anonymes et ne revendiquaient aucun droit sur leur production.

[4] Quelques années plus tard, en A454, une Bible (la Bible à 42 lignes ou “B42”) est produite à Mayence par Johannes Gutenberg en utilisant ce procédé. Pour plus de détails, Adof Wild (1997), La typographie de la Bible de Gutenberg, Communication et langages, Vol 114, pp. 85-95.

[5] Dominique Guellec, Gutenberg Revisité: Une analyse économique de l’invention de l’imprimerie, Dalloz, Revue d’économie politique, 2004/2 – Vol. 114, pp. 169-199.

[6] La première forme connue de propriété intellectuelle est attribuée à la ville grecque Sybaris qui reconnaissait, au VIe siècle avant J.-C., un monopole temporaire à tout inventeur d’une nouvelle recette de cuisine.

[7] L. R. Patterson, Copyright in Historical Perspective, Vanderbilt University Press, 1968.

[8] Pour une description plus détaillée du système de privilèges étatiques de la République de Venise, voir Jaime Stapleton, Art, Intellectual Property and the Knowledge Economy, Goldsmiths College, University of London, 2002. Chapitre 2: Intellectual Property and Creative Labour in Renaissance Venice: The Rhetorical Model.

[9] Une lettre patente est un texte promulgué par le roi qui introduit un droit ou un privilège opposable aux tiers. Il s’agit à l’époque de la France de l’Ancien Régime de ce que l’on appelle aujourd’hui un décret du Conseil d’État.

[10] Louis XIV voulait de la sorte « encourager (…) les Éditions de Livres Utiles au Public pour l’avancement des Sciences et des belles Lettres (…). » Voir Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, Droit d’auteur, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2009.

[11] Arrêt de Louis XVI de 1777 et 1778 – voir Jean Aulagnier, le droit d’auteur, LGDJ, 1934, t.I, pp. 96 et 104.

[12] Il est une réaction directe aux effets pervers de la « propriété publique », nom donné alors au droit d’auteur, telle que défendue par les « pirates littéraires » que constituent les directeurs de théâtres. Voir Benjamin Jean et Sébastien Canevet, « L’évolution du droit d’auteur à l’ère du numérique », dans La Bataille HADOPI, Paris, In Libro Veritas, 2009.

[13] Voir sur l’histoire du droit d’auteur : LATOURNERIE (Anne), « Petite histoire des batailles du droit d’auteur », dans Multitudes, n°5, 2001, p. 37-62.

[14] Aussi appelé « séquenceur collectif de création » au regard de la production qu’ils génèrent. Voir le colloque sur les industries culturelles organisé à Mons (Belgique) le 14 décembre 2006. L’apparition de la propriété intellectuelle n’est sans doute pas étrangère à ce phénomène de concentration.

[15] Il ne s’agit pas ici de valeur financière – c’est-à-dire le prix que le public est disposé à payer – mais plutôt d’un jugement de valeur – la valeur du contenu étant perçue comme étant plus importante que la valeur du contenant.

[16] Cette différence entre œuvre et support est fondamentale dans la compréhension des droits de Propriété intellectuelle et se trouve déjà dans les récits grecs de l’Antiquité : tels les Épidauriens qui, ayant sculpté des statues dans le bois d’olivier en provenance d’Athènes, refusent ensuite de reconnaître aux Athéniens un quelconque droit de propriété sur leurs créations. Voir notamment Guillaume T.-F. Raynal, Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu’à présent, Volume 13, Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1752.

[17] Il convient néanmoins de relever le travers de cette économie : les producteurs ayant tout intérêt à augmenter le nombre de copies sur un nombre limité de contenus de sorte à maximiser les économies d’échelle – et cela en ce qui concerne la conception, la production, la communication, le marketing, etc. – , ce qui est préjudiciable in fine à la diversité culturelle.

[18] En sciences économiques, un bien est considéré non-rival lorsque sa consommation par un individu n’a pas d’effet sur la quantité de bien disponible pour les autres individus.

[19] Un bien non-exclusif est un bien pour lequel il est difficile, voire impossible, d’empêcher des individus d’en bénéficier après qu’il ait été produit.

[20] Sur ce sujet, voir SIBAUD (Benoît), « Industries contre utilisateurs — la genèse de la guerre », dans La Bataille Hadopi, Paris, ILV, p. 31-36.

[21] « Ainsi, quand la finalité du droit d’auteur appelle un raisonnement en termes de marché et d’intérêt public plutôt qu’en termes de sphère publique et d’intérêt général, la conséquence, selon Habermas, est la disparition de la sphère publique, le corollaire de l’intérêt général et de la raison, laissant la place à une société de consommation, qui vise à assurer la prospérité économique du marché des “ produits culturels”. » Suhail HADDADIN, Essai sur une théorie générale en droit d’auteur, Thèse réalisée sous la direction du Professeur Philippe GAUDRAT, 2008, p.89.

[22] Dans son titre, cette loi fait explicitement allusion à l’objectif d’encourager l’apprentissage : An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned.

[23] Décrets-lois du 13-19 janvier 1791 et du 19-24 juillet 1791, relatives aux théâtres et au droit de représentation et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales.

[24] Loi du 19 juillet 1793, relative à la propriété littéraire et artistique.

[25] Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

[26] Société des auteurs et compositeurs dramatiques (première société de gestion collective créée en 1777 par Beaumarchais).

[27] Loi n. 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

[28] Le droit moral est le « lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fût-elle entrée dans le circuit économique ». Gautier, Propriété littéraire et artistique, Litec, 3e édition, 1999, n.119.

[29] Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993.

[30] Voir Véronique Dahan et Charles Bouffier, Arrêt Painer du 1er décembre 2011 : la CJUE poursuit son œuvre d’harmonisation du droit d’auteur, Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 2012, n°80.

[31] La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 est un traité diplomatique qui établit les dispositions de base qui doivent être accordées par tous les pays signataires afin d’assurer la protection des œuvres littéraires et artistiques au niveau international. Ces dispositions établissent le principe de « traitement national » qui permet aux œuvres étrangères de bénéficier de la même protection accordée aux œuvres nationales, et précisent que cette protection ne soit pas subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité. Ce traité est gérée par l’Organisme mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui regroupe actuellement184 États.

[32] Silke Von Lewinski, Américanisation de la propriété intellectuelle, propriétés intellectuelles, 2004, n°10.

[33] Koelman, Kamiel J., Copyright Law & Economics in the Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passe? International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2004, pp. 603-638.

[34] Les droits voisins accordés aux artistes-interprètes, aux producteurs et aux entreprises de communication sont introduits avec la loi du 3 juillet 1985 (qui introduit aussi le régime particulier des programmes d’ordinateur). Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes bénéficient ainsi du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction – directe ou indirecte – de leur support d’enregistrement, ainsi que d’en contrôler toute redistribution, vente, location ou communication au public.

[35] Jane C. Ginsburg (1990), Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information, 90 Columbia Law Review, p. 1865.

[36] On assiste en effet à deux tendances directement opposées : une réduction du bénéfice de la copie privée (notamment par l’introduction des Mesures Techniques de Protection) et même temps qu’une extension de l’assiette de la rémunération pour copie privée.

[37] « L’objectif du droit d’auteur est de servir l’intérêt général en incitant à la création d’œuvres nouvelles et à leur diffusion auprès du public ». Ce qui justifie la recherche d’un équilibre entre auteurs et cessionnaires (« les limitations et les exceptions sont presque toujours un obstacle à la maximisation des profits provenant des investissements des cessionnaires alors qu’elles peuvent dans certaines circonstances favoriser les intérêts des créateurs ») et une recherche de l’intérêt général. Voir “Declaration on a balanced interpretation of the Three-Step Test in Copyright Law”/ Déclaration en vue d’une interprétation du « test des trois étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur (with R.M. Hilty, J. Griffiths) in: IIC 2008, 707 ; 2008 EIPR 489 and 2009 Auteurs-, Media- & Informatierecht (AMI) 8 ; in French: 2008 Propriétés intellectuelles (Propr. intell.) 399, and in : 2008 Auteurs et Médias 516.

[38] Voir notamment ce que prédisait déjà le Professeur Michel Vivant en 2000 : « Demain, les hologrammes « physiquement » mêlés à notre univers, les ordinateurs quantiques, les « puces moléculaires », les œuvres inscrites dans le vivant nous contraindront inévitablement à sortir de nos certitudes tranquilles et à créer d’autres modèles. », in Michel Vivant, Propriété intellectuelle et nouvelles technologies. A la recherche d’un nouveau paradigme, Conférence donnée dans le cadre de l’Université de Tous les Savoirs (UTLS), CNAM, 16 sept. 2000 ; publié dans Qu’est-ce que les technologies ? chez Odile Jacob, 2001, p. 201.

Bonsoir,

Je suis présentement entrain d’écrire un projet en droit au secondaire et j’aimerais bien citer cette source que j’ai trouvé. Mais pour bien citer et répondre au critères de mon professeur, il faut que je sâche le plus vite possible qui est l’auteur de cette article. J’attend votre réponse avec bras ouvert.

Merci beaucoup,

Maxime Bernier